- •Введение

- •I. История развития Ветеринарной службы в России

- •Теоретические основы управления Ветеринарной службы.

- •Принципы управления и механизмы управления Ветеринарной службы.

- •II. Современное состояния управления Ветеринарной службы хмао-Югры.

- •2.1. Нормативно-правовая база обеспечения управления Ветеринарной службой.

- •2.2. Организация и механизмы управления Ветеринарной службы.

- •2.3. Основные факторы развития и эффективности деятельности Ветеринарной службы. Планируемые изменения законодательства в сфере ветеринарии

- •3.Совершениствование управления Ветеринарной службы.

- •Заключение

- •Список источников и литературы Источники

- •Литература

- •Нормативно – правовая база

2.3. Основные факторы развития и эффективности деятельности Ветеринарной службы. Планируемые изменения законодательства в сфере ветеринарии

Вопрос о повышении эффективности системы обеспечения ветеринарного надзора и контроля, а следовательно, пищевой и биологической безопасности, в условиях роста производства мяса и мясопродуктов в Российской Федерации актуален, как никогда. Основой реформирования системы контрольно-надзорных и разрешительных функций во многих областях, в том числе и в области ветеринарии, является совершенствование законодательной базы, технологическое развитие ветеринарии и, в частности – ветеринарного надзора. Время показало, что административная реформа 2004 г. была проведена автоматически, без учета особенностей функционирования ключевых элементов государственной ветеринарной службы, и не способствовала решению новых задач, встающих перед ней. К негативным последствиям недостаточно продуманного реформирования можно отнести следующее:

единая госветслужба разделилась на 90 независимых служб и ведомств: Департамент ветеринарии Минсельхоза РФ, Россельхознадзор, 83 субъектовые службы, спецслужбы Министерства Обороны, МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН.

в результате такой раздробленности Главный государственный ветеринарный инспектор России не имеет реальных полномочий по надзору за территорией страны;

выполнение полномочий ветеринарных служб субъектов РФ финансово не обеспечено;

произошло усиление монополии государственной ветеринарной службы в тех вопросах, которые могли бы решаться частнопрактикующими ветеринарными специалистами.

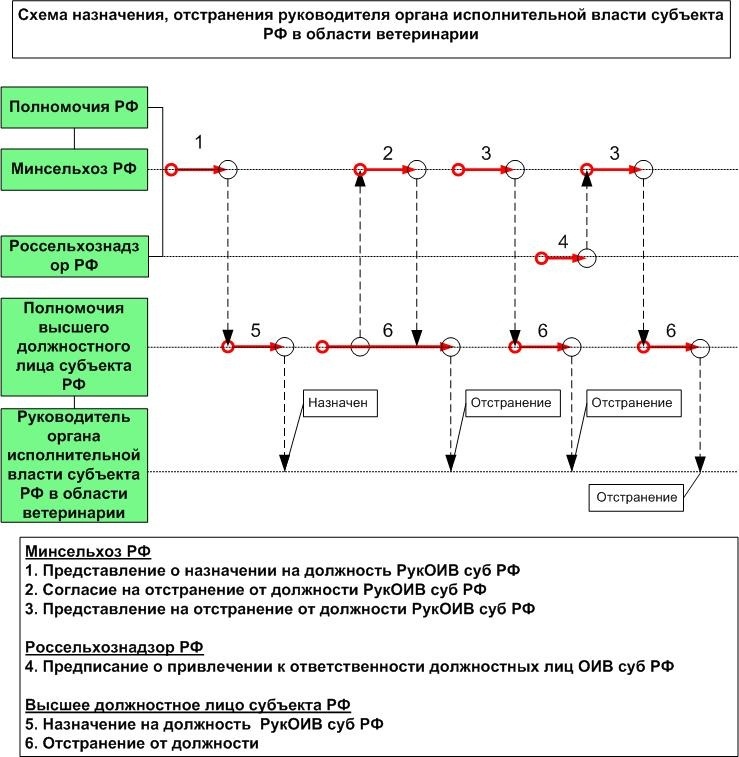

В ноябре 2011 г. Президент России Дмитрий Медведев признал, что предыдущие попытки перераспределить полномочия между федеральным центром и регионами были неудачными. Поправки, внесенные в конце 2010 г. в действующий Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I «О ветеринарии», не улучшили ситуацию, потому что вертикали подчинения по-прежнему не существует, и потому нет ответственности конкретных лиц за действия или бездействие9. По сути, теперь ответственность «размазана тонким слоем» по разным организациям, уровням и органам власти. Это совершенно не вписывается в одну из первостепенных задач административной реформы – четкое разграничение полномочий, потому что полномочия также размазаны, и разграничить их зачастую практически невозможно. Вертикали, которая позволила бы принимать оперативные решения ответственным лицам в период объявленной болезнями войны, фактически нет. Поправки в действующий закон «О ветеринарии», описывающие порядок назначения и отстранения главных госветинспекторов субъектов РФ с должности, при всей ясности механизма, являются попыткой привести законодательство в юридическое соответствие в ущерб управляемости. На рис. 1 отражена схема назначения и отстранения с должности главного государственного ветеринарного инспектора субъекта РФ.

Рис. 2 Схема назначения и отстранения с должности главного государственного ветеринарного инспектора субъекта РФ.

На схеме видно, что фактически Россельхознадзор (соответственно, и Главный государственный ветеринарный инспектор РФ) не имеют эффективных рычагов воздействия на главных государственных ветеринарных инспекторов субъектов РФ, не имеют полномочий по управлению на территории субъектов РФ. Иными словами, такая система госветслужбы не управляема. Надо не забывать, что разговор идет о системе управления биологической безопасностью страны. Такие вопросы, как известно, без жесткой вертикали не решаются. Актуальные проблемы ветеринарии. Сторонникам дальнейшей передачи максимума полномочий Россельхознадзора на уровень субъектов федерации стоило бы изучить динамику распространения особо опасных болезней животных на территории нашей страны. Опасные болезни и вирусы объявили нам войну. Но в нашей армии сейчас нет главнокомандующего, или вернее, он есть, но ему не подчиняются многочисленные командиры, также никак не связанные между собой. У нас остается все меньше времени на воссоздание дееспособной, современной, мощной ветеринарной службы. А именно такой она должна быть, если возникает необходимость надежно защитить аграрный сектор и потребителей от внешних и внутренних угроз. Планы выхода на внешние рынки с нашей животноводческой продукцией без возврата к единой государственной ветеринарной службе могут остаться пустыми мечтами. Что же происходит сейчас в российской ветеринарной службе?

Идет чрезмерное администрирование из-за дублирования и пересечения полномочий. По вертикали, как было, сказано выше, служба раздроблена на несколько уровней, между которыми отсутствует необходимая взаимосвязь и должное взаимодействие. По горизонтали, государственную ветеринарную службу пытаются «разорвать» на несколько составляющих, исходя из объектов надзора. Санитарные вопросы якобы должны курировать только санитары в лице Роспотребнадзора, вопросы рыбы и рыбной продукции – только Росрыболовство. Можно предположить, что следующим шагом станет появление отдельной службы по надзору за пчелами?

Между тем, биологическая среда представляет собой единое целое, и попытки искусственно разграничить этот мир по полномочиям не приведут ни к чему хорошему. В то же время, регионы, стремясь к собственной защите, закрывают свои территории от внешних угроз (ВУ), где ВУ представляет собой территорию, окружающую субъект федерации, а не страну в целом, как это должно быть. Такой экономический эгоизм субъектов РФ нарушает экономическую целостность всей страны. Это сегодня является одной из ключевых причин распространения эпизоотий по стране и невозможности эффективной борьбы с болезнями. В этом случае работает принцип «слабого звена», когда территория страны защищена настолько, насколько защищен ее самый слабый регион. Кроме того, экономический эгоизм является причиной искусственного создания конкуренции между субъектами Российской Федерации, и возникновение для бизнеса множества необоснованных административных и иных барьеров. Отсутствие единых подходов к решению актуальных проблем отрасли животноводства, таких как АЧС, утилизация биологических отходов, нелегальные производства, и других, приводит к неуправляемому распространению опасных заболеваний. А ведь эпизоотическая ситуация в стране ориентирована на самое «слабое звено» с точки зрения эпизоотического благополучия. Таким образом, снижение благополучия даже в одном районе снижает уровень биологической защиты всей территории страны. Все это приводит к тому, что инвестиции в животноводство и производство продукции из сырья животного происхождения становятся незащищенными и рискованными. В то же время в результате реализации Приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы «Развития сельского хозяйства…» в аграрную отрасль страны в последние годы были вложены колоссальные средства – как государственные, так и частных инвесторов10. Инвестиции только в птицеводство и свиноводство составили более 400 млрд руб. Динамика развития птицеводства и свиноводства говорит о необходимости развития экспорта продукции животноводства. Этот процесс уже начался, экспорт российского мяса и мясопродуктов в 2011 г. составил около 20,4 тыс. т, без учета стран СНГ. Основными направлениями будущего экспорта этой продукции могут стать страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и ЕС. Но возможность выхода на европейский рынок зависит, прежде всего, от качества и эффективности работы государственной ветеринарной службы. Страны ЕС оценивают нас в качестве потенциального торгового партнера именно с точки зрения способности обеспечить биологическую безопасность продукции в целом по стране. Для этого территория России должна быть благополучной в эпизоотическом отношении. Консолидация стран в единое экономическое и биологическое пространство – общемировой процесс. Не исключено расширение границ Таможенного союза до границ ЕврАзЭс, в состав которого сегодня входят 6 государств: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей при ЕврAзЭС имеют Украина, Молдова и Армения11. Это означает, что будут усиливаться риски для АПК, и возрастет ответственность каждой из стран за общую безопасность. Тем временем в последние годы мы видим, что болезни животных объявили настоящую войну: бруцеллез, лептоспироз, лейкоз КРС, КЧС, АЧС, болезнь Ньюкасла и многие другие представляют сбой реальную угрозу дальнейшего развития сельского хозяйства в стране. А в условиях войны нужна дееспособная, современная, мощная ветеринарная служба. Россия присоединяется к ВТО. Последствия присоединения с точки зрения обеспечения биологической, пищевой и продовольственной безопасности еще не просчитаны. Но точно известно, что соглашения по санитарным и фитосанитарным мерам, действующие в рамках ВТО, негативно повлияют на механизмы обеспечения безопасности и защиты от внешних угроз, ограничив возможности ветеринарной службы. Принципы ВТО, ослабляющие инструментарий российской ветслужбы:

принцип недискриминации: к зарубежным производителям, вне зависимости от того, в какой стране они находятся, должны применяться одинаковые ввозные требования и одинаковые (либо эквивалентные) ветеринарные меры;

принцип эквивалентности: в законодательстве и практике правоприменения должны быть нормы и методы, позволяющие предъявлять либо использовать как конкретные требования и меры, которые прямо указаны в российской нормативной правовой системе (или в аналогичной системе Таможенного союза), так и меры, отличающиеся от них, но дающие такой же уровень безопасности (эпизоотической или пищевой);

принцип научной обоснованности принимаемых ветеринарных мер: что любая ветеринарная мера (требования, ограничения, программы контроля, мониторинга и т.д.) должна быть научно обоснована;

принцип достаточности: принимаемые меры, выражающиеся в ограничениях поднадзорных товаров для международной торговли, должны использоваться лишь в той степени, которая необходима для предотвращения вреда здоровью и жизни людей, животных и растений.

Рис. 3 Африканская чума свиней

В 2007–2009 гг. африканская чума свиней (АЧС) расценивалась как экзотическая (обычно отсутствующая и изредка появляющаяся в виде изолированных немногочисленных очагов) для Российской Федерации болезнь. В 2010 г. АЧС, по признанным Международным Эпизоотическим Бюро (МЭБ) стандартам, должна расцениваться уже как эндемическая (постоянно присутствующая на территории страны) для Российской Федерации. В 2011 г. было выявлено 9 инфицированных объектов и 51 неблагополучный пункт. По оценке Россельхознадзора, прямой экономический ущерб от АЧС (изъятие животных, затраты на карантинные мероприятия и др.) в период 2007–2011 гг. составил около 3 млрд руб. Даже многократное увеличение производства и существенное сокращение доли импорта не гарантирует достижения целей Доктрины продовольственной безопасности без усиления государственной ветеринарной службы и возвращения ряда ключевых полномочий на федеральный уровень.