- •Введение

- •Опорные звуки

- •Семинарское занятие № 5

- •Цели и содержание этапов работы по преодолению нарушений звукопроизношения

- •Семинарское занятие № 6

- •Семинарское занятие № 7

- •Основные приемы постановки свистящих и шипящих звуков

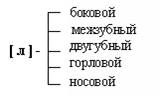

- •Дифференциальные признаки звуков

- •Семинарское занятие № 8

- •Разновидности ротацизма и параротацизма

- •Приемы постановки звука [р]

- •Постановка звука [р] в два этапа

- •Семинарское занятие № 9

- •Положение органов артикуляции при произношении среднеи заднеязычных звуков

- •Семинарское занятие №11

- •Семинарское занятие №12

- •Значительно большие трудности могут возникнуть при постановке звонких взрывных [б], [д] и [г].

- •Семинарское занятие №13

- •Приемы постановки согласных звуков при ринолалии

- •Семинарское занятие №14

Опорные звуки

Звуки, произношение которых нарушается |

Опорные |

|

Звуки, сходные по месту образования |

Звуки, одинаковые по способу образования |

|

[с] |

- |

[ф] |

[ш] |

[т], [р] |

[с] |

[р] |

[ж], [д] |

- |

[л] * |

[д] |

- |

[к] |

- |

[т] |

[г] |

- |

[д] |

[х] |

- |

[с] |

[ j] |

- |

[з'] |

Примечание. Также для [л] опорным является гласный звук [ы], который обеспечивает подъем средне-задней части языка к нёбу. Для [р] опорным звуком также является звук [з], который способствует формированию сильной воздушной струи, направленной по центру языка, и мелкой вибрации кончика языка. В качестве опорного звука для постановки [с] наряду с [ф] успешно используется гласный [и], который вырабатывает зазубное положение языка, характерное для правильной артикуляции свистящих звуков.

Семинарское занятие № 2

НАРУШЕНИЯ ЗВУК0ПР0ИЗН0ШЕНИЯ

План

1. Физиологические и патологические нарушения звукопроизношения.

2. Характеристика нарушений произношения звуков:

§ распространенность и частотность нарушений звукопроизношения;

§ виды нарушений звукопроизношения по количеству дефектных звуков;

§ формы и уровни.

3. Лингвистическая характеристика недостатков звукопроизношения.

Методические указания и дополнительный материал

Цель работы над темой — знакомство с возможными нарушениями звукопроизношения, их характеристиками в зависимости от вида, формы и структуры дефекта.

Готовясь к ответу по первому пункту плана, обратите внимание на то, что неправильное звукопроизношение является одним из самых распространенных проявлений речевой патологии. Дефекты звукопроизношения могут являться как самостоятельными дефектами речи, так и частью других, более сложных речевых нарушений (дизартрии, алалии и др.).

Патологические нарушения следует отделять от временных (физиологических) нарушений произношения звуков, обусловленных недостаточной сформированностью фонематического слуха или артикуляционного аппарата.

При нормальных условиях воспитания, когда ребенок получает от взрослых правильные образцы речи, когда проводится систематическая работа по формированию правильного произношения, способствующая усвоению ребенком фонетической системы языка, развитию речедвигательного и речеслухового анализаторов, физиологически обусловленное нарушение звукопроизношения устраняется предположительно к концу пятого года жизни. Резкое несоответствие особенностей произношения его возрастным нормам и стойкость неправильных форм произношения характерны для различных случаев патологии. Они могут быть обусловлены как нарушениями фонематического слуха, артикуляционного аппарата, так и расстройствами нейродинамики (недостаточной дифференцировкой процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга), несформированностью межанализаторных связей. Нарушения звукопроизношения требуют специальной логопедической помощи ребенку, и от ее своевременности будет зависеть успешная подготовка его к обучению в школе (Г.А. Каше, Г.В. Чиркина, М.Ф. Фомичева).

При характеристике нарушений произношения звуков следует отметить, что неправильно произносить ребенок может любой звук. Чаще всего это относится к группам: свистящих — 22 %, шипящих — 24 %, [р] — 26 %, [л] — 10 %, звонких — 4,5 %, заднеязычных — 1 % (по данным М.А. Александровской). Указанная закономерность в распределении дефектов произношения связана с большей или меньшей сложностью артикуляционной работы, необходимой для произношения этих звуков, и сложностью их звучания. Дефекты озвончения, смягчения, йотации и задненёбных звуков наблюдаются значительно реже.

Дефекты искажения таких простых звуков, как [м], [н], [т], [п], и особенно гласных, наблюдаются очень редко (например, при снижении слуха).

Чем сложнее звук, тем позже и труднее устанавливается у ребенка его правильное произношение и тем многообразнее будут дефекты произношения. Так, звук [т] может или смягчаться или заменяться звуками [п] или [к], а вариантов нарушения произношения звука [р] насчитывается свыше 20.

Если у детей нарушается только одна группа звуков, например только шипящие или только сонорные, то такое нарушение звукопроизношения определяется как простое (частичное), или мономорфное.

Если у детей нарушаются одновременно две или несколько групп звуков, например свистящие, сонорные и шипящие, то такое нарушение звукопроизношения определяется как сложное (диффузное), или полиморфное (схема 2.1).

С хема

2.1

хема

2.1

Формы нарушения звуков

1. Отсутствие звука обусловлено несформированностью правильного артикуляционного уклада. Ребенок не может произнести звук изолированно и, соответственно, пропускает его в употребляемых языковых единицах (слогах, словах, предложениях и т.д.). Например, абота (работа), одна (лодка). 2. Искажение звука, т.е. звук не исключается из слова, а получает собственное, аномальное звучание, не характерное для фонетической системы родного языка. Например:

Причиной искаженного произношения звуков, как и их отсутствия, является недостаточная сформированность или нарушение артикуляционной моторики. Подобные дефекты являются фонетическими, или моторными.

3. Замена одного звука другим, имеющимся в фонетической системе родного языка. Например, лыба (рыба), дада (дядя) — схема 2.2.

Схема

2.2

Замена одного звука другим объясняется недостаточной сформированностью как артикуляционной моторики (в результате чего с правильной артикуляцией данного звука ребенок не справляется), так и несовершенством фонематического слуха (в результате чего данный звук заменяется другим, отличающимся по артикуляционным или акустическим признакам). Поэтому замены по структуре являются фонетико-фонематическими нарушениями.

В логопедии выделены 3 уровня неправильного звукопроизношения:

1-й уровень: полное неумение произнести звук или всю группу звуков;

2-й уровень: неправильное произношение звуков в речевом потоке при наличии умения правильно произносить их изолированно или в отдельных словах;

3-й уровень: недостаточное дифференцирование — смешение двух близких по звучанию или по артикуляции звуков при умении правильно произносить их изолированно.

Большинство авторов (Ф.А. Pay, M.E. Хватцев, О.В. Правдина и др.) рассматривают смешение как уровень неправильного произношения, который характеризуется тем, что ребенок может правильно произносить звук изолированно, в слогах, словах и даже при повторении фраз, но в речевом потоке смешивает его с другими, артикуляторно или акустически близкими звуками. Другие авторы считают смешение формой нарушения звукопроизношения, имеющей фонематический (фонологический) характер (Ф.Ф. Pay, P.E. Левина, В.И. Селиверстов и др.). Достаточно обоснованной является и такая точка зрения, согласно которой при рассмотрении смешения необходимо учитывать, на какой стадии работы с ребенком логопед обнаружил данное явление. Если смешение выявлено в ходе первичного обследования, то оно может быть рассмотрено как форма нарушения звукопроизношения с логопедическим заключением «Фонематическое недоразвитие». В случае когда смешение начинает проявляться в конце этапа автоматизации звука, данное явление следует рассматривать как 3-й уровень неправильного звукопроизношения. Раскрывая лингвистическую характеристику недостатков звукопроизношения, обратите внимание на то, что нарушения групп звуков обозначаются терминами, образованными от названий греческих букв, соответствующих основному звуку каждой группы:

§ фонетические нарушения свистящих и шипящих звуков называются сигматизмом — от названия греческой буквы «сигма», обозначающей звук [с], а фонетико-фонематические нарушения в этих группах (например, замены шипящих звуков свистящими и др.) — парасигматизмом;

§ фонетические нарушения звуков [л] и [л'] называются ламбдацизмом, а фонетико-фонематические — параламбдацизмом (от названия греческой буквы «ламбда», обозначающей звук [л]);

§ фонетические нарушения звуков [р] и [р'] называются ротацизмом, а фонематические — параротацизмом (от названия греческой буквы «ро», обозначающей звук [р]);

§ фонетические нарушения звука [й] называются йотацизмом, а фонетико-фонематические — парайотацизмом (от названия греческой буквы «йота», обозначаю щей звук [j]);

§ фонетические нарушения заднеязычных звуков называются каппацизмом, гаммацизмом, хитизмом, а фонетико-фонематические — паракаппацизмом, парагаммацизмом, парахитизмом (от названия греческих букв «кап па», обозначающей звук [к], «гамма» — [г], «хи>> — [х]).

Нарушения групп звонких и мягких согласных звуков специальных терминов не имеют. Их называют дефектами:

§ озвончения и оглушения;

§ смягчения и твердости согласных звуков. Значительно реже наблюдается неправильное произношение других звуков. Каждый вид имеет несколько разновидностей (например, сигматизм может быть межзубным, боковым, носовым и др.; парасигматизм — призубным, шипящим и др.). Семинарское занятие № 3

ДИСЛАЛИЯ

План

1. Определение дислалии и ее формы. История развития учения о дислалии.

2. Структура дефекта при дислалии.

3. Функциональная дислалия.

4. Механическая (органическая) дислалия.

Методические рекомендации и дополнительный материал

При ответе на первый пункт плана дайте определение дислалии, перечислите ее формы, приведите сведения о распространенности данного дефекта.

Прежде чем приступать к анализу истории развития учения о дислалии, ознакомьтесь со следующими статьями:

§ Гриншпун Б.М. Дислалия// Логопедия/ Под ред. Л.С. Волковой. — М., 1995. — С. 66-68.

§ Куссмаулъ А. Косноязычие и лепетание// Хрестоматия по логопедии/ Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. — М., 1997. Т. 1. — С. 8-13.

§ Мартынова Р.И. Медико-педагогическая характеристи ка дислалии и дизартрии// Там же. — С. 22-29.

§ Мелехова Л.В. Дифференциация дислалии// Там же. — С.29-33.

§ Токарева ОА. Функциональные дислалии// Там же. — С.76-84.

Раскрывая понятие «функциональная дислалия», обратите внимание, что при данной форме дислалии не наблюдается патологии в строении артикуляционного аппарата, но, несмотря на это, отмечается нарушение его функционирования. Важно также отметить, что внутри функциональной дислалии выделяют моторную и сенсорную формы.

Причинами сенсорной функциональной дислалии являются функциональные нарушения в центральном отделе речеслухового анализатора, что приводит к затруднениям в слуховой дифференциации акустически и артикуляторно близких звуков (звонких — глухих, мягких — твердых, шипящих — свистящих и др.). В этих условиях ребенок допускает полную замену одного звука речи другим. Эта форма нарушений звукопроизношения, носящая фонематический характер, в дальнейшем обычно сопровождается однотипными буквенными заменами на письме. Моторная функциональная дислалия вызывается функциональными нарушениями в центральном отделе речедвигательного анализатора, что обусловливает неловкость и недифференцированность движений губ и языка ребенка и приводит к неточности артикулирования звуков и «приблизительности» их звучания. Однако замены одного звука речи другим при этом обычно не наблюдается.

При одновременном наличии у ребенка как моторной, так и сенсорной формы функциональной дислалии наблюдаются случаи смешанной — сенсомоторной дислалии, когда одни звуки ребенок произносит искаженно, а другие заменяет артикуляторно или акустически близкими.

Однако причиной функциональной дислалии в ряде случаев может быть «чистое подражание», которое обусловлено неблагоприятным социальным окружением ребенка с абсолютно нормальным речевым аппаратом.

Переходя к четвертому пункту плана, дайте определение понятия «механическая дислалия», раскройте ее механизмы; проанализируйте, в чем основные отличия механической дислалии от функциональной. Перечислите, какие конкретно отклонения от нормы в строении челюстей, зубов и языка могут лежать в основе этой формы дислалии.

При этом важно учитывать, что нарушения звукопроизношения при механической дислалии имеют некоторые особенности.

При этой форме дислалии одновременно страдают целые группы звуков, имеющих общие моменты в артикуляции. На пример, межзубное произношение сразу всех переднеязычных звуков [с], [з], [ц], [щ], [ж], [ч], [ш], [т], [д], [н], [л] у ребенка с открытым передним прикусом обусловлено невозможностью удерживать кончик языка за передними зубами.

Дефекты звукопроизношения при механической дислалии выражаются главным образом в искаженном произношении звуков, а не в заменах их другими звуками. Это объясняется тем, что при различении звуков на слух ребенок стремится произнести именно нужный звук, не допустив его замены другим звуком, но из-за дефектов в строении артикуляционно го аппарата звучание получается искаженным (например, [р] произносится одноударно, но не заменяется другим звуком). Возможно, что вследствии неправильного артикулирования звуков и постоянного в связи с этим восприятия на слух неверного их звучания при механической дислалии вторично может страдать и слуховая дифференциация звуков (неумение отличить нормальное звучание [р] от одноударного). Семинарское занятие № 4

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ

План

1. Обзор методических пособий по обследованию звукопроизношения.

2. Этапы логопедического обследования ребенка.

3. Структура речевой карты и требования к ее заполнению.

Методические указания и дополнительный материал

Подготовку к данной теме следует начинать со знакомства с существующими методическими пособиями по обследованию состояния звукопроизношения у детей.

В настоящее время отработаны приемы выявления неправильного звукопроизношения с учетом принципов деятельностного и индивидуального подхода, системного анализа речевых нарушений, что отражено в современной литературе.

Одна из первых методик обследования звукопроизношения была разработана М.Е. Хватцевым. Основополагающие принципы обследования речи детей, в том числе и звукопроизношения, были разработаны в Институте коррекционной педагогики РАО сотрудниками лаборатории логопедии под руководством Р.Е. Левиной.

На современном этапе развития логопедии как науки существует большое многообразие технологий обследования речи детей, включающих раздел «Обследование состояния звукопроизношения» (СНОСКА: См.: Методы обследования речи детей/ Под ред. Г.В. Чиркиной. — М., 2003; Чиркана Г.В., Чевелева НА., Филичева Т.Б. Основы логопедии. — М., 1989; Большакова СЕ. Логопедическое обследование ребенка. — М., 1995 и др.)*.

Авторами разработаны наборы дидактического и наглядного материала по процедуре обследования.

Г.В. Чиркиной и Т.Б. Филичевой (1991) выделены следующие этапы логопедического обследования детей дошкольного возраста:

1) ориентировочный этап, на котором проводится опрос родителей, изучение специальной документации, беседа с ребенком;

2) дифференцировочный этап, включающий обследование когнитивных и сенсорных процессов с целью отграничения детей с первичной речевой патологией от сходных состояний, обусловленных нарушением слуха или интеллекта;

3) обследование всех компонентов языковой системы, включая звукопроизношение и фонематические процессы;

4) заключительный (уточняющий) этап, включающий динамическое наблюдение за ребенком в условиях специального обучения и воспитания.

При работе над третьим пунктом плана обратите внимание на то, что результаты обследования произношения заносятся в Речевую карту, которая состоит из следующих основных блоков:

§ Паспортные данные.

§ Анамнез.

§ Данные объективного обследования специалистов.

§ Состояние когнитивных и сенсорных процессов.

§ Состояние моторики.

§ Строение и подвижность органов артикуляции.

§ Произносительная сторона речи.

§ Состояние фонематических процессов.

§ Результаты обследования лексико-грамматического строя речи.

§ Состояние письма и чтения (для детей школьного воз раста).

§ Проявления заикания (для заикающихся детей).

§ Логопедическое заключение.

§ План коррекционной работы.

§ Результаты исправления речи.

При логопедическом обследовании детей с дислалией необходимо тщательно исследовать строение и подвижность органов артикуляции, состояние фонематических процессов и произносительной стороны речи, включающей общее звучание речи (темп, ритм, голос, тембр, дыхание, паузацию, дикцию) и звукопроизношение.

Обследование начинается с проверки изолированного произношения звуков. Затем исследуют произношение звуков в словах и предложениях.

При заполнении в Речевой карте блока «Обследование произносительной стороны речи» используются следующие условные обозначения (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Форма нарушения звукопроизношения |

Условные обозначения |

Примеры |

Состояние фонематических процессов |

Отсутствие звука |

0 отс (отсутствует) |

[р] - 0 [л] — отс |

N |

Искажение звука |

м/з (межзубный) бок (боковой) горл (горловой) нос (носовой) вел (велярный) увул (увулярный) |

[с] — м/з [л] — бок [р] — горл [л] — нос [р] — вел [р']- увул и т.д. |

N |

Замена звука |

|

[з] Þ [с] [р] Þ [л1 |

страдает |

Смешение звуков |

|

[р] Û [л] |

страдает |