- •2 Основные этапы и направления в развитии экономической теории.

- •3 Экономические потребности

- •6 Экономические системы Традиционная экономическая система

- •Рыночная экономическая система

- •Командная экономическая система

- •Смешанная экономическая система

- •8Основные черты натур хоз-ва

- •Условия возникновения рынка

- •Инфраструктура рынка

- •Структура рынка

- •Преимущества рыночного механизма

- •Недостатки рыночного механизма

- •Эффект сноба

- •13. Устойчивость рыночного равновесия по Вальрасу и Маршалу. Рыночные периоды: мгновенный, короткий и длительный. Равновесие по л.Вальрасу

- •14. Паутинообразная модель рыночного равновесия

- •15.Эластичность спроса: понятие, виды( по цене, по доходу, перекрестная эластичность спроса), методы расчета коэффициента эластичности , факторы эластичности, влияние на выручку продавца)

- •2. Кривые безразличия потребителя. Предельная норма замещения благ

- •3. Бюджетные ограничения потребителя. Бюджетная линия и ее свойства. Равновесие потребителя

- •2)Линейная производственная функция

- •2)Линейная производственная функция

- •Положительный эффект от масштаба

- •[Править]Специализация в международной торговле

- •[Править]Отрицательный эффект от масштаба

- •Функции прибыли

- •Метод совокупных издержек — совокупного дохода.

- •31. Понятие несовершенной конкуренции. Сравнительный анализ рыночных структур несовершенной конкуренции. Совокупный, средний и предельный доход фирмы в условиях несовершенной конкуренции.

- •Виды рыночных структур несовершенной конкуренции

- •33. Понятие естественной монополии. Особенности ценообразования в условиях естественной монополии. Преимущества и недостатки монополии.

- •Виды олигополий:

- •Характерные особенности функционирования олигополий:

- •36. Олигополия: модель отсутствия сговора (модель ломаной кривой спроса, модель Курно, модель Штакельберга, модель Бертрана (ценовая война) теория игр).

- •38. Понятие и структура факторов производства. Проблема ценообразования на факторы производства. Факторы производства

- •41. Модель совершенно конкурентного рынка труда.

- •42. Кривая Индивидуального предложения труда

- •43. Модель монопсонии на рынке труда. Модель монополии на рынке труда (профсоюзы). Способы повышения ставки заработной платы профсоюзом. Модель двусторонней монополии на рынке труда.

- •Модель двусторонней монополии

- •44. Понятие капитала, его виды. Основной и оборотный капитал. Износ и его виды. Амортизация.

- •Основной и оборотный капитал

- •Доход на капитал

- •46. Спрос и предложение на рынке капитала. Равновесие на рынке капитала.

- •47. Рынок земли и его особенности. Плодородие земли, его виды. Спрос и предложение земли.

- •48. Земельная рента: сущность, формы (абсолютная и дифференциальная) Особенности ценообразования на рынке земли. Цена земли.

Смешанная экономическая система

Сегодня нельзя говорить о наличии в том или ином государстве в чистом виде одной из трех моделей. В большинстве современных развитых стран существует смешанная экономика, сочетающая элементы всех трех видов.

Смешанная экономика предполагает использование регулирующей роли государства и экономической свободы производителей. Предприниматели и рабочие перемещаются из отрасли в отрасль по собственному решению, а не по правительственным директивам. Государство же в свою очередь осуществляет антимонопольную, социальную, фискальную (налоговую) и другие виды экономической политики, что в той или иной степени способствует экономическому росту страны и повышению жизненного уровня населения.

В современной литературе рассматриваются два подхода к делению экономических систем на типы - формационный и цивилизационный. Такая типология - это частный случай формационного и цивилизационного подходов к познанию истории общественного развития вообще.

В основе формационного подхода лежит понятие «общественно-экономическая формация» (почему подход и назван «формационным»), это исторический тип экономической системы, основанный на определенном способе производства.

Этот подход разработан в рамках марксистской теории, где выделялось пять общественно-экономических формаций: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, буржуазная и коммунистическая. Тем из них, которые были классовыми (рабовладельческой, феодальной, буржуазной и первой стадии коммунистической формации - социализму), соответствовал свой исторический тип государства: рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический.

В своей основе формационный подход справедливо раскрывает ту закономерность, что государства, базирующиеся на одном и том же типе экономической структуры общества, обладают характерным набором общих признаков (государства, независимо от времени их существования и места дислокации, основанные на одном и том же типе базиса, будут однотипны в своих принципиальных характеристиках). Вместе с тем этот подход имеет ряд недостатков:

- однолинейность в трактовке исторического развития экономических систем; - игнорирование азиатского способа производства, для которого характерны: общественная собственность на землю и коллективный труд; государственная собственность на средства производства; господствующий класс в лице чиновничества, для которого основной «собственностью» является власть; - деление исторических типов государства на эксплуататорские - рабовладельческий, феодальный, буржуазный и антиэксплуататорский - социалистический (хотя норма эксплуатации трудящихся в социалистических государствах была неизмеримо выше, чем в развитых капиталистических странах).

В основе цивилизационного подхода лежит понятие «цивилизация» где основное предназначение этого термина видится в обозначении типа культуры. С этих позиций цивилизацию можно определить как своеобразную и целостную совокупность (систему) материальных и духовных ценностей, обеспечивающую устойчивое функционирование общества и жизнедеятельность человека.

Основные принципы и подходы в изучении истории при помощи понятия «цивилизация» разработаны английским философомАрнольдом Тойнби (1889-1975 гг.). Тойнби выделил в мировой истории более двух десятков цивилизаций и провел, таким образом, своеобразную типологию общества, не ставя перед собой отдельной задачи производить на этой основе типологию государства.

Цивилизационный подход к типологии государства является перспективным, но на данный момент не достаточно разработанным. Поэтому четкого деления государств на типы по этому критерию не дают, называя лишь принципы такого подхода:

- сущность государства определяется не только реально существующим соотношением сил, но также накопленными в ходе исторического процесса и передаваемыми в рамках культуры представлениями о мире, ценностями, образцами поведения; - государственная власть как центральное явление мира политики может рассматриваться в то же время как часть мира культуры; - разнородность культур во времени и пространстве позволяет понять, почему некоторые типы государств, соответствующие одним условиям, останавливались в своем развитии в других условиях.

В современной литературе отмечается, что основное отличие цивилизационного подхода от формационного состоит в возможности раскрыть экономическое развитие общества и государства через человека, через его представления о ценностях и целях его собственной деятельности. В типологии государства следует учитывать как цивилизационный подход, так и формационный.

«Что? Как? Для кого?»

Их решение в различных экономических системах

Экономика каждой страны — это система, которая охватывает множество разных видов деятельности, и каждое ее звено, компонент может существовать только потому, что получает что-то от других, т. е. находится во взаимосвязи и взаимозависимости с другими звеньями.

Для того чтобы решить главную проблему экономики — распределение редких ресурсов, каждая экономическая система по-своему отвечает на три следующих вопроса ( 3).

Что?

Какие из возможных товаров и услуг должны производиться в данной экономической системе и в определенный период времени?

При какой комбинации производственных ресурсов, с использованием какой технологии должны быть произведены выбранные из возможных вариантов товары и услуги?

Для кого?

Кто будет покупать выбранные товары и услуги, оплачивать их, извлекая при этом пользу? Как должен быть распределен валовой доход общества от производства данных товаров и услуг?

Человеческое общество в своем развитии использовало и использует различные экономические системы, среди которых выделяют традиционную, рыночную, командную (или централизованную) и смешанную экономики.

Традиционная экономика основана на традициях, передающихся из поколения в поколение. Эти традиции определяют, какие товары и услуги производить, для кого и каким образом. Перечень благ, технология производства и распределение базируются на обычаях данной страны. Экономические роли членов общества определяются наследственностью и кастовой принадлежностью. Такой тип экономики сохраняется сегодня в ряде так. называемых слаборазвитых стран, в которые технический прогресс проникает с большими трудностями, ибо он, как правило, подрывает устоявшиеся в этих системах обычаи, традиции.

Рыночная экономика характеризуется частной собственностью на ресурсы и использованием системы рынков и цен для координации экономической деятельности и управления ею. Что, как и для кого производить, определяют рынок, цены, прибыль и убытки хозяйствующих субъектов.

Производитель стремится выпускать ту продукцию, которая удовлетворяет потребности покупателя и приносит ему наибольшую прибыль. Потребитель сам решает, какой товар ему купить и сколько за него заплатить денег.

7

Собственность – отношения между людьми по поводу присвоения условий и результатов производства, отношение к благу как к своему, в широком смысле — система производственных отношений в процессе производства, распределения, обмена и потребления средств производства и предметов потребления.

объекты собственности – это в первую очередь материально-вещественные компоненты общественного богатства (средства производства и предметы потребления). От того, кому принадлежат средства производства, зависит и тип собственности на созданный продукт. Собственность как подсистема производственных отношений тесно взаимодействует с производительными силами, разделением и кооперацией труда, уровнем его обобществления.

Субъекты собственности – отдельные индивиды, семьи, коллективы, государство, хозяйствующие субъекты.

Юридическая форма собственности – принадлежность объектов собственности определенным субъектам. С юридической стороны собственность – право присвоения, владения, распоряжения и пользования.

Для экономиста собственность – это не вещь, не отношение человека к вещи, а отношение между людьми по поводу присвоения благ (материальных и нематериальных). Таким образом, исходным пунктом для исследования экономического содержания собственности является определение понятия “присвоение”.

Под присвоением понимается возможность использования в производстве, потреблении некоторого блага исключительно данным субъектом экономических отношений. Австрийский экономист Карл Менгер (1840?1921) пришел к выводу, что собственность своей исходной предпосылкой имеет существование редких благ, т. е. таких благ, количество которых меньше по сравнению с потребностью в них. Поэтому институт собственности является единственно возможным инструментом решения проблемы «несоразмерности между надобностью и доступным распоряжению количеством благ»1 .

Собственность в экономическом смысле – это отношения между людьми по поводу принадлежности, раздела и передела объектов собственности.

Собственность является продуктом исторического развития общества и, в первую очередь, экономической жизни людей. Собственность характеризует отношение индивида к миру окружающих его вещей как “к своим” или как “к чужим”. Такое отношение может формироваться на основе сложившейся морали, традиций, норм, правил, законов, принятых в данном обществе. Поэтому собственность рассматривают, прежде всего, как юридическую, правовую категорию, и поэтому юристы совершенно справедливо говорят не о собственности вообще, а о праве собственности (частной, государственной и т. д.). «Собственность есть право, то есть, особо установленный способ признания за некоторыми лицами возможности распоряжения, господства над вещами и охраны такой возможности от посягательства со стороны третьих лиц.»1

Собственность в юридическом отношении – юридическое право на принадлежность материальных и духовных ценностей, денежных средств их собственникам, право на владение, использование и распоряжение объектом собственности. Эти права закрепляются в нормах законов.

Таким образом, говоря о собственности, важно различать право собственности иотношения собственности.

Право собственности - это право контролировать использование определенных ресурсов и распределять возникающие при этом затраты и выгоды. Права собственности образуют «львиную долю» правил, которые регулируют большинство общественных отношений, разграничивают, что и кому принадлежит, как будет происходить смена собственника, определяют степень свободы выбора людей, преследующих свои интересы.

Право собственности выражает отношение к вещи «как к своей» или «как к чужой», т.е. строится по формуле:

![]()

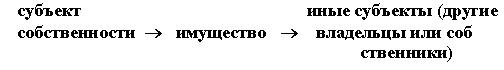

Однако в этой трактовке нет ответа на вопрос: «Откуда берется право собственности и как оно реализуется?» Ответ содержится в рассмотрении собственности как экономического отношения между людьми по поводу вещей, которое можно выразить формулой:

Если мы попытаемся расчленить экономические отношения собственности, то сразу обнаружим две его стороны: субъект (собственник) и объект (имущество).

Объектом собственности может быть: недвижимое имущество (квартира, дом, участок земли и т.д.); движимое имущество (машина, яхта, оборудование, мебель и т.п.); а также интеллектуальная собственность (изобретения, программные продукты, рукописи, достижения в искусст ве и другие продукты человеческого интеллекта).

Субъектами собственности могут выступать отдельные лица, их ассоциации, социальные группы и общество в целом, которые присваивают те или иные блага.

Вполне очевидно, что вся система отношений собственности порождает у людей экономические – материальные, имущественные – интересы. Главный среди них, наверное, состоит в том, чтобы всемерно умножать находящиеся в собственности блага в целях лучшего удовлетворения потребностей. Так через интересы собственность предопределяет направленность и характер хозяйственного поведения людей.

Однако движимый собственническими интересами человек может вступать в конфликт с интересами всего общества. В этом случае только государство и право могут регулировать поведение хозяйственных субъектов и предотвращать противоречия.

Институциональная теория прав собственности рассматривает обмен правами как обмен пунктами правомочий, который включает в себя одиннадцать элементов: владение, управление, пользование, права на доход, капитальную ценность вещи, на безопасность, на переход имущества по завещанию или наследству, ответственность в виде взыскания, бессрочность, ожидание естественного возврата, запрещение вредного использования.

Основными формами собственности являются: частная, коллективная (групповая) и общественная.

Частная собственность имеет место там, где средства и результаты производства принадлежат отдельным лицам. Она порождает у этих лиц материальную заинтересованность в рациональном использовании вещественных факторов производства с целью достижения максимального экономического эффекта.

Коллективная (групповая) собственность характеризует принадлежность средств и результатов производства отдельной группе лиц. Каждый член этой группы является сособственником факторов производства и производимой продукции. К групповой собственности относятся общинная, семейная, кооперативная, собственность трудового коллектива и др.

Общественная собственность представляет собой совместное достояние, т. е. принадлежность тех или иных объектов всему обществу. Эта форма собственности функционирует в виде государственной собственности.

На основе базовых форм собственности (частной, коллективной и общественной) возникают ее производные формы — акционерная, кооперативная, собственность трудового коллектива, совместная и др. Имущество таких предприятий образуется на паевой (долевой) основе за счетденежных средств и иных взносов физических и юридических лиц, которые выступают как совместные собственники. Их доход зависит от размеров внесенного пая и результатов хозяйственной деятельности. Здесь соединяются личные и коллективные интересы.