- •Содержание методических разработок для самостоятельной работы студентов к тематическому плану практических занятий по содержательному модулю 9

- •Пороки развития детей, диагностика, лечебная тактика и предоставления экстренной медпомощи .

- •1. Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы

- •4. Задания для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.1. Перечень основных терминовов, которые должен усвоить студент при подготовке к занятию.

- •4.2. Теоретические вопросы к занятию.

- •4.3. Практические задания, которые выполняются на занятии.

- •Содержание темы.

- •Врожденные кисты легких, гипоплазия легких, врожденная частичная емфизема.

- •1.Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки необходимые для изучения темы

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки для занятия.

- •4.2 Теоретические вопросы к занятию:

- •4.3 Практические задачи, которые используются на занятии.

- •Содержание темы.

- •Атрезия пищевода, диафрагмальные грыжи.

- •1. Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки необходимые для изучения темы (междисциплинарная интеграция).

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки для занятия.

- •4.1 Перечень основных терминов, которые должен усвоить студент при подготовке к занятию.

- •4.2 Теоретические вопросы к занятию:

- •4.3 Практические работы, которые используются на занятии

- •Содержание темы.

- •Пороки развития сопровождающиеся кишечной непроходимостью.

- •1. Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели:

- •4. Задания для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.2. Теоретические вопросы к занятию.

- •4.3 Практические задания, которые выполняются на занятии (уровень усвоения ііі).

- •Содержание темы пороки развития и заболевания пищеварительной системы врожденная кишечная непроходимость

- •Удвоение пищеварительной системы

- •Пороки развития толстой кишки. Болезнь гиршпрунга. Аноректальные пороки развития.

- •Aктуальность темы.

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки необходимые для изучения темы (междисциплинарная интеграция):

- •4. Задача для самостоятельной работы во время подготовки к занятию

- •4.2. Теоретические вопросы к занятию

- •4.3. Практические работы (задачи), которые выполняются на занятии.

- •Содержание темы

- •Классификация форм и стадий болезни Гиршпрунга (по о.И. Ленюшкину, 1987).

- •Хронические запоры

- •Аноректальные пороки

- •Пороки развития передней брюшной стенки, крипторхизм

- •1. Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели.

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.1. Перечень основных терминов, параметров, характеристик, которые должен освоить студент при подготовке к занятию

- •4.2. Теоретические вопросы к занятию.

- •4.3 Практические работы (задача), которые выполняются на занятии.

- •Содержание темы.

- •Гастрошизис

- •Пороки развития и заболевание мочеполовой системы у детей.

- •1. Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы: (междисциплинарная интеграция)

- •4. Задача для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.2. Теоретические вопросы к занятию.

- •4.3. Практические задачи, которые выполняются на занятии:

- •Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (пмр)

- •Пороки развития опорно-двигательного аппарата

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы

- •4. Задания для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.2. Теоретические вопросы к занятию.

- •4.3. Практические задания, которые выполняются на занятии.

- •Содержание темы.

- •Внеаудиторная самостоятельная работа студентов редкие пороки у детей

- •1. Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели:

- •4. Задания для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.1. Перечень основных терминов, параметров и характеристик, которые должен усвоить студент при подготовке к занятию.

- •4.2. Теоретические вопросы к занятию.

- •I. Аномалии, возникающие в результате недостаточности формирования частей конечностей. В эту группу входят следующие пороки развития конечностей.

- •II. Аномалии, возникающие в результате недостаточной дифференцировки частей конечности.

- •IV. Аномалии, обусловленные чрезмерным ростом.

- •V. Аномалии, обусловленные недостаточным ростом.

- •Внутриутробные операции

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умение, навыки, необходимые для изучения темы

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.2. Теоретические вопросы к занятию.

- •4.3. Практические задачи, которые выполняются на занятии:

- •Содержание темы

- •Этические аспекты фетальной хирургии

- •Эндоскопические методы операций

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы (междисциплинарная интеграция).

- •4. Задача для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.2 Теоретические вопросы к занятию.

- •Содержание

- •Оперативная эндоскопия

- •Рассечение неполных мембран

- •Эндоскопические методы создания искусственных свищей органов пищеварительного тракта. Подкожная гастростомия.

- •Материалы для самоконтроля

- •Парентеральное и энтеральное питание детей

- •1. Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умение, навыки, необходимые для изучения темы

- •4. Задания для самостоятельной работы во время подготовки к занятию

- •4.1. Перечень основных терминов, параметров и характеристик, которые должен усвоить студент при подготовке к занятию.

- •4.2. Теоретические вопросы к занятию.

- •Содержание темы.

- •1. Метаболические

- •2. Инфекционные.

- •3. Механические.

- •Неотложная помощь при дыхательной недостаточности

- •1. Актуальность темы:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы (междисциплинарная интеграция).

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.2 Теоретические вопросы к занятию.

- •Содержание темы

- •Неотложная помощь при сердечно-сосудистой недостаточности

- •1. Актуальность темы:

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.2. Теоретические вопросы к занятию:

- •Содержание темы

- •Отек легких.

- •Фибрилляция желудочков

- •Неотложная помощь при почечной недостаточности

- •1. Актуальность темы:

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.2. Теоретические вопросы к занятию:

- •4.3. Практические работы, которые выполняются на занятии (уровень усвоения ііі).

- •Содержание темы "острая почечная недостаточность у детей"

- •Этиология и патогенез острой почечной недостаточности

- •Стадии течения острой почечной недостаточности, особенности клинических проявлений и интенсивной терапии

- •Неотложная помощь при отеке мозга

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.1. Перечень основных терминов, которые должен усвоить студент при подготовке к занятию

- •4.2. Теоретические вопросы к занятию:

- •Содержание темы

- •Диференциальная диагностика гидронефроза

- •1. Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели.

- •3. Базовые знания, умение, навыки необходимые для изучения темы (междисциплинарная интеграция).

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки для занятия.

- •4.2 Теоретические вопросы к занятию:

- •Содержание темы

- •Неотложная помощь при печеночной недостаточности

- •1. Актуальность темы:

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения (междисциплинарная интеграция) темы:

- •4. Перечень основных терминов, которые должны усвоить студенты при подготовке к занятию

- •Содержание темы "печеночная недостаточность у детей"

4.3. Практические задания, которые выполняются на занятии.

1. Собрать анамнез жизни и заболевания у ребенка с пороком развития опорно-двигательного аппарата: нарушением формирования тазобедренных суставов, косолапостью, кривошеей, нарушением осанки, сколиозом.

2. Провести осмотр больного, пальпацию, аускультацию, биомеханические исследования у ребенка с нарушением формирования тазобедренных суставов, косолапостью, кривошеей, нарушением осанки, сколиозом.

3. Описать объективный статус и определять клинические и рентгенологические симптомы у ребенка с нарушением формирования тазобедренных суставов, косолапостью, кривошеей, нарушением осанки, сколиозом.

4. Обосновать и составить план обследования и лечения у ребенка с нарушением формирования тазобедренных суставов, косолапостью, кривошеей, нарушением осанки, сколиозом.

5. Определение симтома "щелчка" и симптома асимметрии кожных складок на ягодицах и бедрах у новорожденных.

6. Измерение абсолютной и относительной длины конечностей.

7. Широкое пеленание новорожденных, одевание профилактических штанишек и стремян Павлика.

8. Осмотр ребенка с нарушением осанки и сколиозом.

9. Демонстрировать технику бинтования ступней по Финку-Этингену и наложение гипсовых коригирующих повязок.

10. Определить общие принципы лечения ребенка с нарушением формирования тазобедренных суставов, косолапостью, кривошеей, нарушением осанки, сколиозом.

11. Определять показания и противопоказания к консервативным и оперативным методам лечения, особенности ведения детей в послеоперационном периоде.

12. Назначить реабилитационные меры детям с нарушением формирования тазобедренных суставов, косолапостью, кривошеей, нарушением осанки, сколиозом.

Содержание темы.

Врожденный вывих бедра.

Диагностика врожденных пороков формирования тазобедренных суставов занимает важное место потому, что только своевременное лечение, начатое в неонатальном периоде, в большинстве случаев обеспечивает дальнейшее наиболее полное восстановление суставов. Клиническая диагностика не может обеспечить полное выявление патологии, так как встречается от 10 до 30% безсимптомных случаев (H.Casser, 1992, R. Craf, 1993). В тот же время, раннее распознавание нарушений формирования тазобедренных суставов представляет значительную трудность и нуждается в подтверждении данными инструментальных исследований.

В понятие нарушения формирования включается дисплазия всех или части компонентов тазобедренного сустава: задержка осификации крыши вертлужной впадины или ядра окостенения головки, нарушение его инервации и кровоснабжения, "разболтанность" сумочно-связочного аппарата тазобедренного сустава.

Наблюдаются разные варианты соединения и неодинаковая степень отдельных проявлений дисплазии, что затрудняет диагностику этой патологии.

Различают такие степени дисплазии:

І. Без смещения бедренной кости, с нарушением формирования, но с сохранением взаимоотношений в тазобедренном суставе - предвывих.

ІІ. Подвывих - с частичным нарушением взаимоотношений в тазобедренном суставе, но головка не смещена за границы лимбуса, сохраняется контакт между головкой и вертлужной впадиной.

ІІІ. Вывих бедра - при котором отсутствует контакт головки и впадины, часто наблюдается интерпозиция, полное смещение бедренной кости.

Диагностика патологии тазобедренных суставов у новорожденных и детей первого года жизни не представляет трудности, прежде всего необходимо тщательно собрать анамнез: наличие в семье больных с врожденным вывихом бедра, заболеваниями суставов, выяснить течение беременности у матери (ранний, поздний токсикоз, маловодие, восспалительные заболевания во время беременности, количество абортов, осложненных родов, положение плода, акушерский поворот и др.).

Симптомы врожденного вывиха бедра.

Для детей младшего возраста характерны клинические симптомы:

Основные,достоверные:

- симптом вправления и вывихивания, "симптом нестойкости", "щелчка " или "соскальзывания"- симптом Маркса - Ортолани

- ограниченное отведение бедер - гипертонус мышц бедер;

- укорочение ноги (на стороне вывиха при односторонней патологии).

Второстепенные или вспомогательные:

- асимметрия кожных складок на ягодицах и бедрах;

- разболтанность тазобедренных суставов (чрезмерная подвижность);

- внешняя ротация нижних конечностей;

- симптом Богданова, симптом Ляндреса.

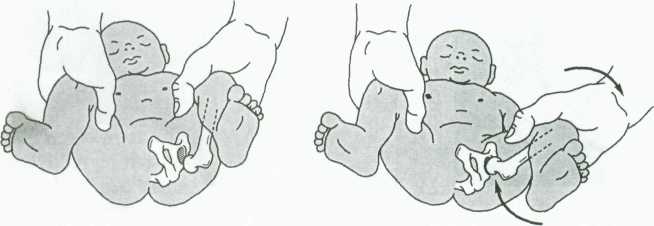

Симптом "вправления и вывихивания" впервые описал В.О.Маркс (1934), назвав его симптомом соскальзывания. Этот симптом необходимо проверить в родильном зале, а потом на 3-5 сутки и перед выпиской из родильного дома: новорожденного укладывают на спинку. Большими пальцами рук исследующий охватывает коленные суставы ребенка, а ІІ-V пальцы рук располагает в участке больших вертелов. Одновременно с отведением осуществляется тракция по оси бедра в дистальном направлении, а средние пальцы слегка нажимают на большие вертела по направлению к вертлужной впадине, во время приведения выполняется легкая тракция на оси бедра, направленная кзади. Во время этих действий при отведении головка бедренной кости входит в суставную впадину, при приведении - выходит из нее. Вправление и вывихивание головки бедренной кости сопровождается характерным звуком - "щелчком", пальцы исследующего ощущают этот "щелчок". Все движения необходимо выполнять медленно, без усилия. Этот симптом может исчезнуть через 7-20 дней после рождения.

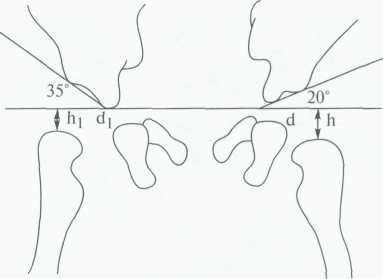

Рис. 1. Определение симптома "щелчка".

По данным исследований, этот симптом определяется у 24-31 ребенка на 1000 новорожденных (Я.Б.Куценюк, 1992). В дальнейшем, в месячном возрасте, симптом отмечался только у 34% малышей.

Вторым, возможным симптомом является ограничение отведения бедер (рис. 2). Этот симптом определяется у 70-75% детей с разными формами нарушения формирования тазобедренных суставов. Сразу после родов у новорожденного отмечается несколько сниженный мышечный тонус и только на 3-5 сут можно определить степень отведения бедер. На мышечный тонус влияют много факторов, которые необходимо учитывать при проведении дифференциальной диагностики (черепно-мозговая травма, спинальна травма, перинатально-гипоксическое поражение ЦНС, асфиксия, артрогрипоз и др.).

Р ис.

2. Определение степени отведения бедер.

ис.

2. Определение степени отведения бедер.

С ростом ребенка частота симптома вправление и вывихивания значительно уменьшается, в тот же время ограниченное отведение бедер встречается чаще.

Установление патологии со стороны тазобедренных суставов у новорожденных в родильном доме не гарантирует своевременного начала лечения. Большая часть матерей не обращается к хирургу, ортопеду по месту жительства после выписки и на протяжении первых месяцев. С ростом малыша мать не видит у него патологии и не посещает поликлинику, поэтому врачи родильного дома в выписке должны подчеркнуть какой диагноз, симптомы установлены при осмотре ребенка ортопедом, хирургом, какое лечение назначено, когда необходимо посетить специалиста, а участковый педиатр должен проконтролировать это.

Другие симптомы определяются у детей как первого года жизни, так и старших. Диагностика односторонней патологии намного легче, наиболее сложнее выявить двустороннее поражение и незначительную степень дисплазии.

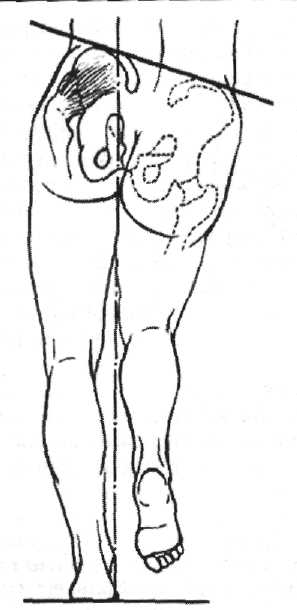

С возрастом все симптомы становятся более выраженными. Когда ребенок начинает ходить, при одностороннем вывихе бедренной кости он хромает, при двустороннем - наблюдается шаткая "утиная" походка. Верхушка большого вертела располагается выше линии Розера-Нелатона, которая соединяет седалищную кость с верхней передней остью подвздошной кости. Отмечают положительный симптом Дюшенна - Тренделенбурга (рис. 3) - симптом опущенной ягодицы (встать на ногу, на стороне врожденного вывиха бедра, и согнуть другую ногу в коленном и тазобедренном суставах - наблюдается опущение ягодицы согнутой конечности).

Рис.

3. Симптом Дюшена-Тренделенбурга.

Рис.

3. Симптом Дюшена-Тренделенбурга.

У детей старшего возраста при вывихе бедра отмечается увеличение лордоза в поясничном отделе позвоночника (рис. 4 ).

Рис. 4. Увеличение лордоза в поясничном отделе позвоночника

Обследование ребенка с патологией тазобедренного сустава. Показания к инструментальному обследованию у новорожденных и детей первого года жизни:

1. Клиническая симптоматика

симптом вправления и вывихивания ("щелчок");

ограниченное отведение бедер;

асимметрия седалищных и бедренных складок;

разная длина конечности.

2. Наследственность: у матери, отца или у других родственников есть патология со стороны тазобедренных суставов, другая врожденная патология.

3. Особенности течения беременности: многоплодная беременность, ягодичное предлежание, ранний, поздний токсикоз, другие осложнения.

4. Особенности родов: тазовое предлежание, маловодие, осложненные роды, акушерское пособие.

5. Дети с рахитом и заболеваниями ЦНС (спинальная травма, гидроцефальный синдром и др.).

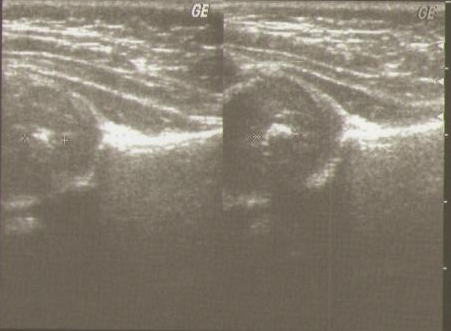

Ультразвуковое исследование (УЗИ).

Сравнительно новым методом, который расширяет диагностические возможности оценки развития кульшового сустава в новорожденных и грудных детей до 8-9 месяцев, есть УЗИ.

Основой диагностического применения ультразвука служит феномен отражения ультразвуковой энергии на границе среды или тканей с разной акустической сопротивляемостью. Биологическое действие ультразвука зависит от его частоты, интенсивности, экспозиции и режима. С диагностической целью используют ультразвук очень малой интенсивности, при короткой экспозиции и высокой частоте (от 0,8 до 20 МГЦ), что значительно ниже параметров, которые применяются с терапевтической целью, благодаря чему он не вызывает никаких изменений в органах и тканях ни у того человека, который исследуется, ни у персонала, который работает с ультразвуковой аппаратурой.

Название исследования с помощью ультразвука в разных странах несколько отличаются. Так, в США и Англии этот метод носит название сонографией. В Германии - зонографией или ультразвуковой томографией, в Франции - ехотомографией, ультрасонографией. У нас закрепилось два названия: ультразвуковая диагностика (УЗД) и ехография.

Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов проводится датчиком линейного сканирования с частотой 3,5–7,5 МГц. Датчик с частотой сканирования 7,5 МГц используется в основном для исследования новорожденных детей. Все результаты исследования должны быть зафиксированы в виде изображения на термобумаге, на рентгеновской пленке (мультиформатная камера) и т.п.

По методике R.Graf сканирование тазобедренных суставов производится при положении ребёнка на боку с небольшим сгибанием в тазобедренном суставе на 200–300. Датчик ультразвукового аппарата устанавливается фронтально в проекции большого вертела, и под контролем монитора выводится необходимый для исследования срез. В случаях недостаточной визуализации структур сустава датчик необходимо поворачивать в дорсальную или вентральную сторону. После исследования одного сустава ребенок переворачивается на другой бок, и все вышеописанные действия повторяются. Для чёткого выявления децентрации головки бедренной кости целесообразно проводить функциональные пробы с приведением бедра к животу и одновременным поворотом кнутри. Данные исследования значительно облегчают выявление нарушений взаимоотношений головки бедра и вертлужной впадины

Гиперэхогенную характеристику имеют костные компоненты сустава (костная часть крыши вертлужной впадины, наружный костный выступ, наружные отделы подвздошной кости, бедренная кость). Головка бедренной кости, лимбус, Y– образный хрящ представлены гипоэхогенными структурами. В процессе развития сустава можно чётко определить формирование ядер окостенения головок бедренных костей в виде эхогенных образований округлой или овальной формы

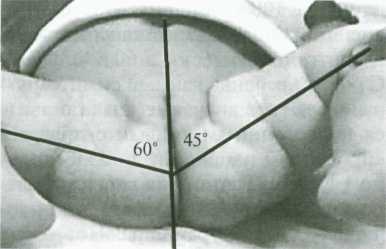

После проведения визуальной оценки среза и получения его изображения на термобумаге ультразвуковая картина подвергается изучению с использованием угловых показателей (углов , , ). С этой целью проводится ряд линий:

1) базовая линия – через наружные отделы подвздошной кости и основание малой ягодичной мышцы;

2) ацетабулярная линия – от нижней точки костной части вертлужной впадины к её верхнему костному краю;

3) инклинационная линия – через медиальные отделы лимбуса и наружный костный выступ вертлужной впадины;

4) конвекситальная линия проецируется на наружные отделы костной части крыши вертлужной впадины

Углы и характеризуют степень развития вертлужной впадины, угол служит оценкой смещения лимбуса в случаях децентрации головки бедренной кости.

Развитие сустава оценивается не только количественно, но и качественно, что включает оценку:

костной крыши –достаточная, резко недостаточная, плохая,

костный эркер – угловой, закругленный, круглый, уплощенный, плоский;

хрящевая крыша – прямоугольная, тупоугольная, разнобедренный треугольник, покрывает головку бедренной кости полностью, недостаточно или же не покрывает

Для практического применения Г.Я. Вовченко (1995), предложила рабочую классификацию вариантов развития тазобедренного сустава.

Вариант 1. Нормально сформированный зрелый сустав. Дети с первым вариантом не требуют лечения, при наличии патологии ЦНС и проявлений рахита требуется динамическое наблюдение – контрольный осмотр через 2-3 месяца. Угол 550 , угол 550 угол 780

Рис. 5. Сонограмма нормально сформованных тазобедренных суставов.

Вариант 2. Замедленное формирование тазобедренного сустава с задержкой оссификации наружного края вертлужной впадины (костный эркер), хрящевая часть крыши вертлужной впадины покрывает головку бедренной кости. Угол =50-55, угол =56-69.

При выполнении функциональной пробы (нагрузка на ось) угол увеличивается меньше, чем на 10, тазобедренный сустав остается стабильным.

Дети с таким развитием сустава нуждаются в контрольном обследовании через 2-3 месяца, при наличии факторов риска и заболеваний со стороны ЦНС - чаще.

Рис. 6. Сонограмма тазобедренных суставов, вариант 2.

Вариант 3. Задержка развития тазобедренного сустава с выраженным уплощением крыши вертлужной впадины осификация крыши недостаточная , костный эркер закруглен, крыша вертлужной впадины почти полностью покрывает головку бедренной кости. При функциональных пробах отмечается стойкая децентрация головки бедра с оттиснением лимбуса кнаружи. Угол 49, 70 44-65. Во время выполнения функциональной пробы угол увеличивается больше, чем на 10.

Дети с таким вариантом формирования тазобедренного сустава нуждаются в наблюдении и лечении ортопеда.

УЗИ проводится для оценки эффективности проведенного лечения и изменений со стороны сустава через 4-6 недель, при наличии клинических показателей - чаще.

Рис. 7. Сонограмма кульшових суставов, вариант 3.

Вариант 4. Тяжелая задержка развития сустава, которая соответствует при рентгенологическом исследовании подвывиху бедра. Головка при выполнении УЗИ децентрирована, находится в положении латеропозиции, костная крыша резко недостаточна, костный эркер значительно уплощен. У некоторых больных может отмечаться повышение эхогенности крыши. Углы 43, 77, при нагрузке угол увеличивается до 15 и больше.

Дети должны лечиться у ортопеда. УЗИ проводится для определения эффективности фиксации, подтверждения нормальных взаимоотношений в тазобедренном суставе, оценки результатов проводимого лечения по назначению врача, который определяет частоту проведения УЗИ.

Рис. 8. Сонограмма тазобедренных суставов, вариант 4.

Вариант 5. Развитие тазобедренного сустава соответствует рентгенологической картине врожденного вывиха бедер. Сустав резко отстает в своем развитии, все элементы с тяжелой дисплазией и недоразвитием. Костная крыша недостаточная, уплощена, костный эркер плоский, лимбус смещен, при нагрузке лимбус смещается книзу и находится между вертлужной впадиной и головкой бедренной кости. При этом варианте развития углы не измеряются. Данное развитие сустава требует длительного лечения ортопеда, который, на этапах консервативного лечения назначает УЗИ для оценки вправления бедра, состояния развития сустава на этапах лечения. Частота в каждом конкретном случае определяется индивидуально. Все вышеописанные изменения могут иметь двусторонний характер

Рис. 9. Сонограмма тазобедренных суставов, вариант 5.

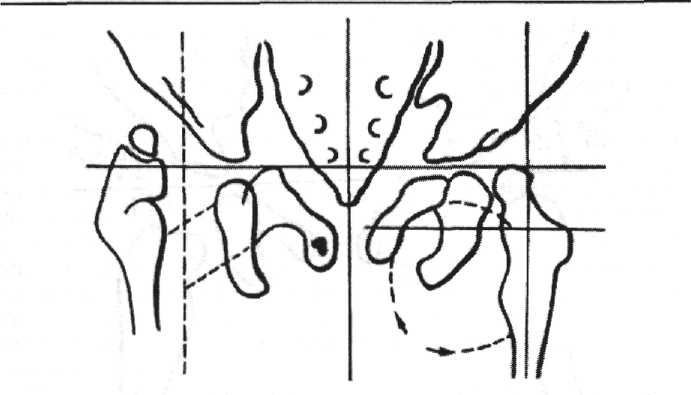

Рентгенологические методы исследования.

Традиционным методом инструментального исследования остается рентгенологический метод у детей не раньше 3 месяцев, в связи с вредностью лучевой нагрузки детей первых месяцев жизни, а также недостаточной осификацией элементов тазобедренного сустава.

У детей до одного года рентгенологическое обследование надо выполнять в положении ребенка лежа на спине. Обязательно необходимо придерживаться правильности положения: таз укладывать симметрично, ноги располагать параллельно одна одной, расстояние между коленными суставами от 3 до 6 см, в зависимости от возраста ребенка, нижние конечности ротируются вовнутрь на 15-200. Обратить внимание на то, что таз должен быть близлежащим к кассете (стола) так, чтобы в поясничном отделе между спиной и столом можно было положить ладонь. Рентгенологическое исследование выполняется в задней проекции с обязательной защитой гениталий пластинкой, которая при правильном положении не помешает в дальнейшем чтении рентгенограммы.

Трактование рентгенограмм до оссификации головки бедренной кости, особенно при наличии дисплазии довольно сложное, поэтому в этом случае ребенок обязательно должен быть осмотрен ортопедом.

Для облегчения чтения рентгенограмм предложены схемы. Через определенные точки таза и проксимального отдела бедра на рентгенограмме, которую закрепляют на негатоскопе, проводят карандашом ряд вертикальных, горизонтальных и плавных кривых линий.

Наиболее полное представление о состоянии тазобедренных суставов у новорожденных и детей первых месяцев жизни дает схема Хильгенрейнера. Основные ориентиры по данной схеме такие:

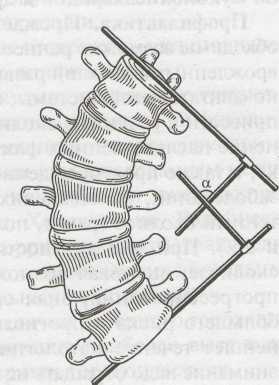

* угол - имеет название ацетабулярного индекса. Проводится линия "α" через оба Y-образных хряща (линия Келлера). От дна вертлужной впадины проводится линия, касательная к наиболее периферическому отделу крыши вертлужной впадины. Между ними и определяется угол . От степени наклона этой "крыши" зависит стабильность головки бедра. Если "крыша" наклонена близко к горизонтали, то это нормальные взаимоотношения. У новорожденных индекс не превышает 35-400, к году он приближается до 25-300.

* вторым ингредиентом для рентгенологической расшифровки дисплазии служит расстояние, которое определяется от наиболее высоко расположенной части диафиза к пересечению перпепндикуляра из этой точки с горизонтальной линией. В среднем у ребенка до 3 месяцев на рентгенограмме это расстояние равняется 8-10 мм, увеличение расстояния указывает степень смещения проксимального конца бедренной кости кверху.

* симптом Эрлахера отображает как расстояние между медиальным контуром бедренной кости и вертлужной впадины. Он позволяет выяснить степень латеропозиции проксимального конца бедренной кости. Обычно не превышает 5 мм.

* линия Омбредана-Перкинсона опускается в виде вертикали от костного края "крыши" впадины и пересекает в норме проксимальный отдел бедра, по смещению линии определяется степень вывиха.

Рис. 10. Схема

Хильгенрейнера.

Рис. 10. Схема

Хильгенрейнера.

На обзорной рентгенограмме таза через оба тазобедренных сустава проводят линию Келлера, потом вертикальную линию, которая распределяет таз на две симметричных половины. Через крайнюю внешнюю точку головки здорового бедра проводят касательную вертикальную линию. С другой стороны на такой же расстоянии от средней вертикали проводят третью вертикальную линию. Все линии должны быть параллельными между собой и перпендкулярными к линии Келлера. Скошенность "крыши", высокое положение бедра и его латеропозиция выражены значительно.

У детей старшего возраста для диагностики патологии тазобедренного сустава широко применяют схему Омбредана (рис. 11).

Рис. 11. Схема

Омбредана.

Рис. 11. Схема

Омбредана.

Консервативное лечение врожденной дисплазии тазобедренного сустава

Методы лечения избирают в зависимости от возраста ребенка и характера морфологических изменений в тазобедренном суставе. Однако общим условием при применении любого метода лечения должно быть соблюдения принципов постепенного вправления вывиха, восстановление взаимоотношений впадины и головки бедренной кости. Большая роль должна быть отведена сохранению функции сустава после вправления вывихнутой головки бедра. Только такая тактика лечения может обеспечить нормальное развитие тазобедренного сустава.

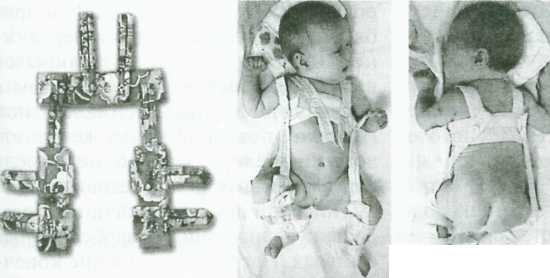

Общее признание и распространение получил метод раннего функционального лечения, основанный на применении у детей до 1 года разных устройств для отведения бедер (шин, подушек, стремен и др.), которые не ограничивают подвижности суставов.

Лечение дисплазии тазобедренного сустава необходимо начинать как можно раньше, чтобы под действием функционально неблагоприятных факторов она не вызвала развитие тяжелых и необратимых изменений в тазобедренном суставе. Раннее лечение дисплазии тазобедренного сустава является профилактикой врожденного вывиха бедра.

В данное время уже накопленный значительный опыт относительно раннего выявления и лечения дисплазии тазобедренного сустава. Результаты лечения находятся в прямой зависимости от времени начала лечения - чем раньше оно начато, тем выше его эффективность. Если дисплазия или врожденный вывих бедра выявлен во время пребывания в родильном доме, то лечение надо начинать немедленно.

За время пребывания в роддоме мать больного ребенка надо научить правильному широкому пеленанию и методике выполнения упражнений, необходимых для функционального восстановления тазобедренных суставов.

Рис. 12. Широкое

пеленание ребенка.

Рис. 12. Широкое

пеленание ребенка.

Детям в возрасте до 1 мес. выполняют широкое пеленание и лечебную гимнастику, направленные на устранение контрактуры бедер.

При лечении врожденной дисплазии тазобедренного сустава у детей в возрасте 1-2 мес применяют функциональные устройства, которые отводят бедра: стремена, подушку Фрейка. Начиная с 1 мес ребенку надевают стремена Павлика по показаниям, но при отсутствии растяжения капсул суставов.

Рис. 13. Ребенок в подушке Фрейка и стременах Павлика.

Сначала отводящие приспособления надевают таким образом, чтобы они удерживали ноги в положении сгибания и отведения настолько широко, насколько их можно отвести без усилия. Необходимого отведения ног достигают за первые 3-6 суток путем дозированного подтягивания лямок. Благодаря эластичности мышечно-связочного аппарата угол отведения бедер постепенно увеличивается. При этом головка бедренной кости приближается к вертлужной впадине и входит у нее. Как правило, период самовправления длится 6-10 суток и больше. Поэтому в этот период не разрешается купать ребенка и снимать приспособление. При сгибании бедер под углом 75-800 и отведении их под углом 70-750 достигается центрирование головки бедренной кости в вертлужную впадину. Об успешном самовправлении свидетельствуют следующие клинические признаки: исчезновение симптомов вывиха и ограничение отведения бедер, прощупывание головки бедренной кости в области скарповского треугольника, исчезновение пульса на периферических сосудах при прижимании бедренной артерии к головке бедренной кости, наличие хорошо выраженной задней ягодично-бедренной складки. Стремена надо носить до полной нормализации развития тазобедренных суставов.

Стремена Павлика используют, как самостоятельный метод лечения детей в возрасте до 6 месяцев с врожденным вывихом бедра и у детей в возрасте 9-10 месяцев с подвывихом бедра или дисплазией. При рентгенологическом контроле, которые делают детям в возрасте 3 месяца, можно уточнить степень недоразвития тазобедренного сустава и ориентировочно определить необходимые сроки лечения.

Если есть подозрение на наличие дисплазии тазобедренных суставов лечение рекомендуют начинать в роддоме, продолжая в поликлинике по месту проживания. После выписки ребенка из родильного дома назначают ношение профилактических штанишек, а потом детям старше одного месяца одевают стремена Павлика, которые обеспечивают достаточное отведение и сгибание бедер. При лечении дисплазии можно использовать также шины Виленского, ЦИТО и другие приспособления.

Дети с врожденным вывихом бедра после наложения стремян (шин) должны каждую неделю в продолжение месяца осматриваться специалистом. Это позволяет убедиться в надежности вправления бедра и стабильности тазобедренного сустава, при необходимости выполняется УЗИ для определения эфектовности фиксации бедер.

Как указывалось выше, продолжительность лечения зависит от степени дисплазии и возраста ребенка, когда начато лечение функциональным методом. Средняя продолжительность лечения вывихов бедра составляет 5-8 месяцев, подвывихов - 5-6 и передвывихов - 2-4 месяцев.

После окончания лечения особое внимание надо уделять постепенному приведению и разгибанию ног. Во избежание резкого приведения ног во время сна в положении на боку рекомендовано после окончания лечения на протяжении 1 месяца надевать ребенку стремена на ночь. Днем ребенку между ног надо прокладывать пеленку, скрученную в виде валика. После снятия стремян на протяжении 2 недель, а иногда и больше, дети самостоятельно удерживают ноги в положении отведения. Чем дольше это продлевается, тем лучшие условия создаются для развития тазобедренных суставов. После лечения ребенка с помощью стремян процесс развития суставов не достигает полной нормализации, поэтому надо обратить внимание родителей на необходимость соблюдения ортопедического режима. Через 2-3 месяца, после окончания лечения, ребенку разрешается сидеть самостоятельно, но только в положении с отведенными бедрами ("верхом" на стуле, как в седле, или с проложенным между ног валиком). Сохранять положение отведения бедер рекомендуется и тогда, когда ребенка носят на руках. Детям со сниженным мышечным тонусом и рахитом необходимы массаж и лечебная гимнастика.

Детям, которые лечились по поводу недоразвития тазобедренных суставов, до 1 года не разрешают ходить.

У 99% детей с дисплазией тазобедренного сустава, которые начали лечиться в возрасте до 3 месяцев, анатомия и функция конечности восстановились полностью. До 10% детей с патологией тазобедренных суставов, которых начали лечить в возрасте 4-6 мес, через 3-10 лет на рентгенограмме определяются признаки дисплазии.

При амбулаторном лечении детей врожденным вывихом бедра в возрасте старше 6 месяцев, у которых не было отмечено хороших результатов, вызвало необходимость лечить этих больных в стационаре с помощью постоянного вытяжения.

При релаксации сумочно-связочного аппарата, мышечной гипотонии у детей с неврологической патологией, отсутствует такой симптом врожденной дисплазии тазобедренных суставов, как ограничение отведения бедер. Поэтому в подобных случаях, даже при нормальном отведении бедра и отсутствии других признаков нарушения развития тазобедренных суставов, надо проводить сонографию или рентгенологическое исследование.

При лечении детей с врожденным вывихом бедра в возрасте от 1 до 3 лет методом выбора есть клеоловое вытяжение в вертикальной плоскости или в горизонтальной с постепенным увеличением отведения бедер. Угол сгибания бедер составляет 70о-90°. Его величина тем меньше, чем больше шейка бедренной кости отклонена кпереди. При этом головка бедренной кости располагается позади задне-нижнего края вертлужной впадины.

При вытягивании в вертикальной плоскости, в отличие от вытягивания в горизонтальной плоскости, вправление вывиха происходит через задне-нижний край, поэтому не травмируются ядра окостенения, расположенные в верхнем и переднем отделах вертлужной впадины. В процессе вытяжения активность движения ног сохраняется, что оказывает воздействие самовольному вправлению головки бедренной кости. При сгибании бедра сближаются точки начала и прикрепление подвздошно-поясничной мышцы, которая при вытяжении в горизонтальной плоскости нередко препятствует вправлению вывиха.

В процессе вытяжения широко используют физические методы лечения, направленные на стимуляцию сил организма (общее облучение кварцем), улучшение трофики тазобедренных суставов и уменьшение напряжения мышц (електрофорез новокаина, ронидазы, кокарбоксилази, соллюкс). При этом ребенок занимается активной и пассивной гимнастикой, родителей надо научить приемам массажа и лечебной гимнастики.

По достижению полного отведения бедер, которое подтверждается клинически и рентгенологически, вытяжение снимают, конечности фиксируют гипсовой повязкой по Лоренцу на 4-6 недель, а потом накладывается аппарат Гневковского. Если вправление вывиха функциональным методом происходило медленно и отсутствует нестабильность, фиксировать конечности в положении полного отведения бедер можно аппаратом Гневковского непосредственно после вправления.

Через 5-6 месяцев в зависимости от степени тяжести порока на конечности накладывают шипу Виленского с максимальным разведением ее. Потом постепенно, на протяжении 2-3 месяцев, ширину распорки уменьшают, достигают полного сведения нижних конечностей. После контрольной рентгенограммы решают вопросы о снятии шины и разрешения ходить.

Детям, которые перенесли дисплазию тазобедренных суставов, после 1 года назначают физиотерапевтические процедуры, массаж, гимнастические упражнения. Очень полезны ванны: теплые при температуре 37-38°С - солевые, хвойные, валерьяновые для возбужденных детей 2-3 раза в неделю по 5-12 минут, плавание. Если отстает процесс окостенения головки бедренной кости, дополнительно к тепловым процедурам назначают електрофорез кокарбоксилази, витаминов группы В, кальция и фосфора, общее ультрафиолетовое облучение.

При врожденном вывихе бедра, который не устранился консервативными методами, у детей в возрасте 1-2 лет, при поздних релюксациях или при других осложнениях показано оперативное лечение. Все оперативные вмешательства разделяют на три основных группы: внутрисуставные, и комбинированные. Внесуставные и комбинированные.

Внутрисуставные операции - это разрез капсулы сустава. Выполняют их, как правило, при невправимих вывихах, когда вправлению головки во впадину мешают анатомические препятствия: гипертрофированная круглая связка, хрящевой козырек впадины, который завернулся (лимбус), измененная в виде песочных часов капсула сустава, чрезмерная антеторсия, недоразвитая вертлужная впадина.

Функциональное лечение больных, которые оперировались по поводу врожденного вывиха бедра, делится на четыре периода: предоперационные (один период) и послеоперационные (три периода).

В предоперационный период, учитывая физиологические особенности детского оргагизма, необходимо научить ребенка до операции выполнять необходимые в дальнейшем лечебные физические упражнения, научить расслаблению мышц и пользованию специальными приборами, костылями.

В первый послеоперационный период продолжительность пребывания больных в гипсовой повязке зависит от характера оперативного вмешательства. В это время необходимо начинать функциональное лечение: с целью улучшения жизнедеятельности организма ребенка используют общеукрепляющую гимнастику для повышения общего тонуса организма. Подбирают упражнения, которые укрепляют мышцы верхних конечностей, спины и живота, а также второй нижней конечности. Не рекомендуются упражнения с изометрическим (статическим) напряжением мышц прооперированной конечности.

Второй период послеоперационного лечения начинается после снятия гипсовой повязки. Основной задачей этого периода надо считать восстановление движений в прооперированном суставе, профилактику контрактур, увеличение силы мышц и дальнейшее общее укрепление организма ребенка. Прооперированной конечности в кровати предают положение незначительного отведения и внутреней ротации.

Основное значение для восстановления функции сустава в этот период имеет лечебная физкультура. Гимнастику следует начинать с пассивных упражнений с постепенно возрастающей амплитудой движений и изменением положений в суставе. Через 2-3 недели выполняют активные упражнения облегченного характера. Особое внимание уделяют активным упражнениям на отведение бедра для укрепления седалищных мышц. Весь этот период является подготовкой ребенка к обучению ходьбе.

Задачам последнего, третьего, послеоперационного периода есть увеличение достигнутой амплитуды движений, укрепление мышц прооперированного сустава, обучение правильной ходьбе. Ходьба сначала непродолжительная, 5-10 минут, постепенно ее продолжительность увеличивается до 30 минут и чередуется с периодами отдыха.

Кроме ходьбы, используют активные упражнения в положении стоя. Больной делает приседание, отведение больной ноги и сгибание ее, а также маховые движения ногой, сначала держась руками за спинку кровати. Особую роль в этот период отводят плаванию, физио- и бальнеотерапии и т.п.

Для проведения полного комплекса послеоперационного лечения дети должны находиться в стационаре или в реабилитационном отделении не меньше одного года. Все дети, которые проходили лечение по поводу врожденного вывиха тазобедренного сустава, нуждаются в диспансерном наблюдении и реабилитационной терапии на протяжении всего периода своего роста и развития.

ВРОЖДЕННАЯ КОСОЛАПОСТЬ

Врожденная косолапость (pes equіno-varus, exavatus-congenіtus) - стойкая приводяще-сгибательная контрактура стопы, которая обусловлена врожденным недоразвитием и укорочением внутренней и задней группы мышц и связок голени. Среди деформаций опорно-двигательного аппарата занимает одно из первых мест. Двусторонняя косолапость встречается чаще, чем односторонняя и преимущественно у мальчиков.

Врожденная косолапость занимает одно из первых мест среди всех врожденных деформаций скелета (65,5 %) и встречается в среднем в 5— 10 случаях на 1000 новорожденных. У мальчиков эта патология встречается почти в два раза чаще, чем у девочек. Случаев двусторонней косолапости больше, чем односторонней. Примерно у 10% больных врожденная косолапость сочетается с врожденным вывихом бедра, кривошеей, сколиозом. Косолапость, как и другие врожденные пороки, как правило, отмечаются в ряде поколений у родственников больных.

Существуют две теории этиологии возникновения врожденной косолапости. Согласно первой, развитие косолапости связывают с первичным генетическим дефектом и пороком первичной закладки плода. По второй, более обоснованной, не исключается влияние наследственных факторов. Первопричиной возникновения косолапости является воздействие внешних факторов (в основном механических) на плод при нормально протекающей беременности. Во время эмбрионального развития стопа плода проходит фазу физиологического эквиноваруса. Воздействие любого внешнего фактора в эту фазу эмбрионального развития плода (на 5 — 6-й неделе беременности) может служить причиной развития врожденной патологии. Обе теории сходятся в том, что формирование деформации происходит в начальной фазе эмбрионального развития плода.

Т.С. Зацепин разделяет врожденную косолапость на две клинические формы: типичную (75 %) и атипичную (25 %). Среди типичных форм М.О. Фридланд различает три степени тяжести: легкую, средней тяжести и тяжелую. Легкая форма характеризуется свободными движениями в голеностопном суставе, исправляется без особого насилия. При деформации средней тяжести движения ограничены, а при попытке исправления положения стопы ощущается пружинистая податливость с определенным ограничением. К тяжелым формам косолапости принадлежат деформации, которые невозможно исправить из-за резких изменений в суставах стопы.

К нетипичным формам относят косолапость на основе артрогрипоза, амниотичных перетяжек, пороков развития костей голени и др.

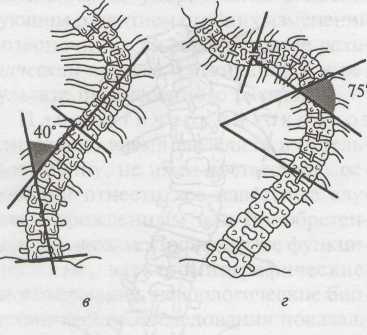

Косолапость проявляется (рис. 14): нарушением формы и функции стопы и характеризуется ее сгибанием (подошвенный эквинус), опущением наружного края (варусом) и приведением переднего отдела (аддукцией). Частым компонентом косолапости является скручивание костей голени (торсия). Косолапость всегда сопровождается большим или меньшим ограничением подвижности в голеностопном суставе.

Рис.14.

Врожденная косолапость у ребенка.

Рис.14.

Врожденная косолапость у ребенка.

Клинические формы врожденной косолапости зависят от степени перечисленных изменений и их сочетания. Резко выраженная деформация характеризуется поворотом стопы внутрь. Наружный край ее при этом обращен книзу и кзади, а внутренний (вогнутый) — кверху. Тыл стопы развернут вперед и вниз, подошвенная поверхность стопы обращена назад и вверх, причем иногда пятка своей внутренней поверхностью соприкасается с внутренней поверхностью голени. При выраженной косолапости часто наблюдают поперечный изгиб стопы с образованием складки и варусной деформации пальцев.

Лечение врожденной косолапости надо начинать сразу после рождения ребенка, когда скелет более податливый, значительно легче предотвратить деформацию костей и неправильное развитие мышц и связок. Методы лечения косолапости разделяют на консервативные и оперативные.

На первом месяце жизни ребенка врач-ортопед должен научить родителей выполнять ежедневную щадящую корректирующую редрессацию со следующей фиксацией достигнутого исправления стопы фланелевым бинтом по Финку-Эттингену (рис. 15). Мягкий бинт следует накладывать как указано на рисунке. Как мягкий бинт используют полосы фланели длиной 2 м и шириной 5-6 см. Бинтование повторяют до 10 раз в сутки. В случае пропитывания повязки мочой, ее рекомендуется сразу же снять, повторить редресирующие приемы и наложить новую повязку. Особое внимание следует обращать на цвет пальцев стопы, когда закончено бинтование, - они должны быть нормального розового цвета. Если пальцы синюшные или бледные, необходимо немедленно снять повязку и наложить ее более свободно после восстановления нормального цвета кожи пальцев.

Рис. 15. Бинтование конечности при врожденной косолапости по Финку-Эттингену

Если косолапость легкой степени, то при достижении необходимой коррекции (приблизительно через 2-3 нед.) бинтование прекращают; на ночь рекомендуется накладывать на стопу и голень гипсовую или пластмассовую шину, которая удерживает стопу в положении гиперкоррекции.

При средних и тяжелых формах косолапости бинтование по Финку-Эттингену надо рассматривать как подготовительный этап, который предшествует основному этапу консервативного лечения врожденной косолапости с помощью этапных гипсовых повязок, которые надо накладывать, начиная с 3-недельного возраста. Через 7-10 дней повязку снимают и после повторной редрессации стопы накладывают новую. После 10-15 гипсовых повязок следует стремиться выводить стопу в положение гиперкоррекции относительно варуса и еквинуса. Даже если при очередном снятии гипсовой повязки определяется стойкий результат, больной должен находиться в гипсовой повязке в положении гиперкоррекции стопы еще 2-3 месяца, производя смену ее через каждые 2-3 нед. Если к этому возрасту ребенок пытается ходить, гипсовые повязки не должны ограничивать его в этом. При достижении стойкой коррекции деформации стопы, ребенку необходимо подготовить ортопедическую обувь, а на ночь - тутора. Врожденная косолапость является наиболее часто рецидивирующей аномалией развития опорно-двигательного аппарата. Последующее лечение косолапости должно быть направлено на тренировку мышц для закрепления результатов достигнутой коррекции, а также на профилактику рецидива деформации.

В случае запущенной врожденной косолапости при поздней диагностике или неудачного консервативного лечения у 3-х летних детей проводят хирургическое лечение на сухожильно-связочном или костном аппарате. В этом возрасте эффективным методом вмешательства на сухожильно-связочном аппарате является операция Т.С. Зацепина.

Операцию выполняют под наркозом; на бедро накладывают жгут. Устранение высокого свода стопы выполняют подкожным разрезом подошвенного апоневроза. Сухожилия задней большой мышцы бедра и длинного сгибателя пальцев поэтапно рассекают на 2-3 см для их удлинения из вертикального разреза, который сделан через середину медиальной лодыжки, потом рассекают медиальный связочный аппарат надпяточно-голеностопного сустава; пересекают все связки до зияния суставной щели. Стопу выводят из варусного положения. Заднемедиальним доступом обнажают Ахиллово сухожилие и после Z-образного разреза рассекают таранно-пяточный сустав, утстраняют еквинус стопы. Иногда необходимо Z-образно удлинять сухожилия длинного сгибателя І пальца стопы.

Рассеченные сухожилия сшивают в положении коррекции стопы. Стопу фиксируют в среднем положении циркулярной гипсовой повязкой до верхней трети бедра. Через 10-12 дней после оперативного вмешательства гипсовую повязку снимают и накладывают новую циркулярную повязку на всю голень и стопу на 1-3 месяца. Изменение повязок делают каждые 2-3 недели. В дальнейшем, после снятия гипсовых повязок, назначают ванны, массаж, гимнастику, тепловые процедуры, ортопедическую обувь, на ночь - ортезы.

Некоторые изменения при оперативном лечении косолапости предложили В.А. Штурм и П.Ф. Мороз, которые направлены на создание правильных взаимоотношений костей стопы. При трудных формах косолапости с резко выраженной аддукцией и супинацией стопы проводят клинообразную резекцию путем резекции клина в среднем отделе стопы с основой клина на внешнем выпуклом крае и верхушкой в участке таранно-ладьевидного сочленения. Как правило, такая операция показана подросткам, у которых рост скелета стопы можно считать законченным. После операции конечность фиксируют гипсовой повязкой до верхней трети бедра. Для предотвращения отека стопы первые 3-4 дня после операции конечность находится в позвышенном положении. Через 2 нед гипсовую повязку накладывают до верхней трети голени, через 1 месяц больному разрешают ходить на костылях, а через 2 месяца повязку делают съемной. Назначают ножные ванны, массаж, гимнастику, ортопедическую обувь с высоким шнурованием и пронатором.

Кроме клинообразной резекции стопы, при тяжелой степени косолапости распространенна серпоподобная резекция стопы за Кусликом, которую можно рекомендовать детям возрастом старше 8 лет до окончания роста скелета.

У детей старшего возраста при тяжелой форме косолапости характерно скручивание костей голени. Ортопедические аппараты сложной конструкции, которые предлагают для устранения торсии голени, не всегда дают положительные результаты. Более рациональным для исправления оси голени считают применение остеотомии обеих костей голени в средней трети, которая в дальнейшем оказывает воздействие значительному улучшению статики больных.

В настоящее время для коррекции положения стопы при тяжелой степени косолапости рекомендуют применять разные устройства, такие, как компрессионно-дистракционный аппарат Иллизарова.

Устранение деформации стопы — лишь часть комплексного лечения врожденной косолапости. В послеоперационном периоде восстановление мышечного баланса является основой проведения курса восстановительного лечения. Основное средство реабилитации — лечебная физкультура, обязательно ношение ортопедической обуви до завершения роста ребенка.

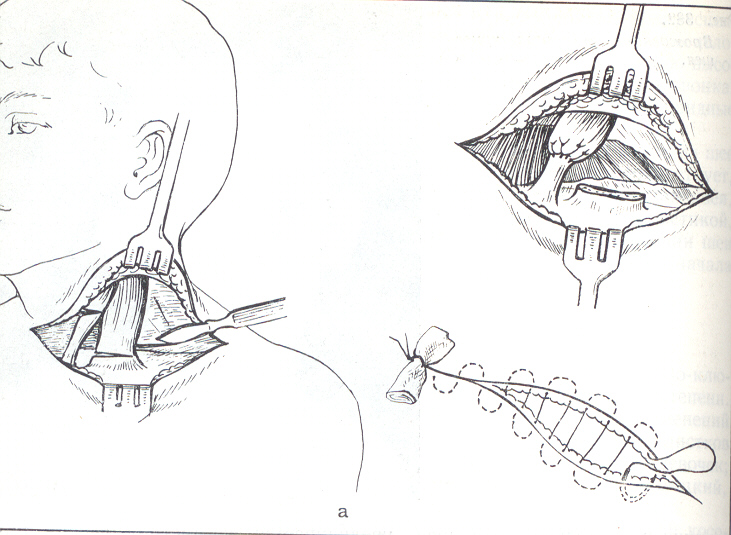

ВРОЖДЕННАЯ МЫШЕЧНАЯ КРИВОШЕЯ

Врожденная мышечная кривошея по частоте занимает третье место среди врожденных заболеваний опорно-двигательной системы (5—12%). Патология занимает ІІ-ІІІ место после врожденного вывиха бедра и врожденной косолапости, встречается преимущественно у девочек и чаще бывает правосторонней (М.О. Фридлянд, С. Т. Зацепин).

Отмечают преимущественное поражение у девочек, чаще правосторонней локализации. Наибольшее признание получила теория, согласно которой кривошея является врожденным пороком развития грудиноключичнососцевидной мышцы. Травма во время родов усугубляет деформацию.

Рис. 16. Врожденная правосторонняя мышечная кривошея

Приведенные в литературе теории возникновения деформации не могут объяснить происхождения этого порока. Клинико-экспериментальные исследования не отбрасывают категорически, но и полностью не подтверждают предположения авторов о возможности возникновения мышечной кривошеи из-за неправильного расположение зародыша в полости матки и повреждение грудинно-ключично-сосцевидной мышцы во время родов. Не подтверждается теория возникновения мышечной кривошеи из-за восспалительного процесса, а также как следствие ишемии грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Наиболее достоверными являются предположения С.Т. Зацепина (1960), М. В. Волкова и В.Д. Дедовой (1980), что врожденная мышечная кривошея является следствием врожденного порока развития грудинно-ключично-сосцевидной мышцы.

Клиника врожденной мышечной кривошии зависит от возраста ребенка. В первые 7-10 дней жизни во время внимательного осмотра новорожденного ребенка отмечают припухлость плотной консистенции, не спаянную с прилежащими тканями, и натяжение грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, которая в дальнейшем приводит к заметному наклону головы и поворотом ее в противоположную сторону.

На первом году жизни изменения грудинно-ключично-сосцевидной мышцы прогрессируют, она уменьшается в объеме, становится менее эластичной, отстает в росте от одноименной мышцы с противоположной стороны шеи и становится подобной сухожильному тяжу. Увеличивается наклон главы в сторону пораженной мышцы и поворот лица в здоровую сторону, объем движений головы уменьшается, появляется асимметрия черепа и лица. В дальнейшем деформация прогрессирует, что, как правило, приводит к искривлению шейного и других отделов позвоночника. Отмечают более высокое стояние надплечья и лопатки на стороне поражения, изменяются форма ключицы и сосцевидного отростка, направление слухового хода. Половина головы на пораженной стороне становится меньшей и более широкой, глаз и бровь расположены ниже, чем на здоровой стороне, наблюдается неправильное развитие верхней и нижней челюсти, , носовой перегородки, твердого неба. Выражены признаки ограничения поля зрения.

Очень редко наблюдается укорочение обеих грудинно-ключично-сосцевидных мышц. При этом голова ребенка наклонена назад таким образом, что затылок приближается к спине, а лицо обращено кверху или вперед. Как правило, у таких больных движения головы резко ограниченны, преимущественно в сагитальной плоскости, шейный отдел позвоночника укорочен.

Рентгенологическое исследование детей недостаточно информативное.

Дифференцировать врожденную мышечную кривошию необходимо с синдромом Клиппеля-Фейля, который характеризуется значительным синостозированием шейных или верхнегрудных позвонков. Диагноз подтверждают во время рентгенологического исследования.

Мышечную кривошию следует также дифференцировать с крылообразной шеей, наличием дополнительных клиновидных позвонков, которые клинически проявляються асимметрией лица и черепа, значительным ограничением активных движений в шейном отделе позвоночника.

Приобретенная кривошея может быть следствием перенесенных воспалительных процессов в участке шеи: миозита, лимфаденита, флегмоны, сыпного тифа, малярии, скарлатины, хронического процесса в зеве, болезни Гризеля, патологического процесса в телах шейных позвонков - остеомиелита, туберкулеза, актиномикоза, новообразований, а также черепно-мозговой травмы (спастичний гемипарез) или энцефалита.

Анамнез, клиника, дополнительные методы исследований, как правило, дают возможность сориентироваться в установлении диагноза.

Лечение мышечной кривошеи следует начинать с двухнедельного возраста ребенка. Оно направлено на растяжение укороченной грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Для этого ребенка вкладывают на спину, голову захватывают обеими руками, наклоняют в здоровую сторону и поворачивают лицо в сторону пораженной мышцы. Корректирующие гимнастические упражнения проводят 3-4 раза на день по 5-20 мин. Одновременно назначают массаж здоровой мышцы и растяжение пораженного; курс физиотерапевтических процедур (УВЧ), а детям возрастом старше 1 месяца можно проводить електрофорез калия йодида, ронидазы, лидазы, парафиновые аппликации.

Для удержания головы ребенка в корректированном положении ре-комендується применять картонно-ваттный воротничок Шанца, в положении лежа голову ребенка фиксируют между валиками с песком. Кровать ребенка должно быть установлена таким образом, чтобы к стене была повернута здоровая часть шеи. При этом ребенок должен поворачивать голову в сторону пораженной мышцы и таким образом постепенно достигать правильного положения. Консервативное лечение, особенно в случае значительного недоразвития грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, проводят до трехлетнего возраста и лишь при отсутствии эффекта и прогрессирования асимметрии лица и черепа проводят оперативное лечение.

Рис.

17. Схема оперативного лечения.

Рис.

17. Схема оперативного лечения.

Операцию выполняют под общим обезболиванием. Одной из методик оперативного вмешательства есть пересечение и частичная резекция участка грудинно-ключично-сосцевидной мышцы длиной до 3 см в нижней части по Микуличу-Зацепину. На операционном столе больной лежит на спине, под лопатками находится корректирующий валик толщиной 7-10 см для забрасывания головы назад и увеличения напряжения укороченой грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Разрез длиной до 5 см делают на 2 см выше от верхнего края ключицы и параллельно ему. Выделяют и поэтапно резецируют на протяжении 2-3 см рубцово-измененную грудинную и ключичную ножки мышцы. На оба конца каждой ножки мышцы накладывают кетгутовые лигатуры. После этого анестезиолог поворачивает голову ребенка в противоположную сторону. Если определяется натяжение внешнего и глубокого листков поверхностной фасции шеи, для предотвращения рецидива С.Т. Зацепин предлагает их пересекать. Рану пошарово ушивают наглухо, накладывают асептическую повязку. С целью удержания головы в положении коррекции или гиперкоррекции в послеоперационном периоде проводят витяжение петлей Глиссона на наклоненной плоскости; под лопатки больного подкладывают валик. Голову ребенка наклоняют в здоровую сторону и поворачивают к послеоперационному рубцу. Через 10-12 дней после снятия швов, в зависимости от степени тяжести мышечной кривошеи и проведенной операции, для сохранности диастаза между концами резецированной мышцы, растяжение укороченных мягких тканей, петлю Глиссона снимают, накладывают сьомный воротничок Шанца или торакокраниальную гипсовую повязку. С целью предотвращения рецидива деформации сьомный воротничок Шанца рекомендуют носить не меньше, чем 5-6 месяцев после операции.

Кроме операции по Микуличу-Зацепину по поводу мышечной кривошеи, которая получила широкое признание и применение в медицине, известны и другие виды оперативных вмешательств - простое вскрытие ножек грудинно-ключично-сосцевидной мышцы; перерезание, частичное иссечение мышцы, замещение дефекта алосухожильным трансплантатом; удлинение сухожилища, а также отсечение грудинно-ключично-сосцевидной мышцы от сосцевидного отростка. Эти методы менее надежны и более травматичны, поэтому не имеют широкого применения.

Прогноз врожденной мышечной кривошеи при условии раннего начала лечения, как правило, благоприятный.

У детей старшего возраста, когда появились изменения лица и шеи, оперативное лечение оказывает воздействие уменьшению косметических дефектов. После лечения ребенок должен находиться под диспансерным наблюдением на протяжении всего периода роста.

Врожденные заболевания позвоночника.

Деформации позвоночника.

Искривление позвоночного столба во фронтальной плоскости было названо Гиппократом «сколиоз», что в переводе с греческого означает «кривой».

Сколиоз (сколиотическая болезнь) — боковое искривление позвоночника с обязательной ротацией тел позвонков (торсией), характерной особенностью которого является прогрессирование деформации, связанное с возрастом и ростом ребенка.

От пороков осанки сколиоз отличает неустранимость деформации, которая сохраняется независимо от нагрузки и положения больного даже в начальной стадии заболевания.

Позвоночник ребенка развивается и изменяется на протяжении периода роста. У новорожденных позвоночник имеет форму пологой, выгнутой кзади дуги. Когда грудной ребенок начинает поднимать и держать головку, формируется физиологический шейный лордоз, потом, в возрасте 5-6 месяцев, когда ребенок начинает сидеть, развивается кифоз грудного отдела позвоночника. В 8-9 месяцев, когда ребенок начинает стоять, а потом ходить, возникает поясничный лордоз. Все эти физиологические изгибы позвоночника формируются большей частью на протяжении первого года жизни, потом совершенствуются и индивидуально изменяются во все периоды роста ребенка. Окончательно, в 20-21 год, определяется тип осанки.

Осанка - это обычное положение тела, приобретенное на протяжении роста ребенка. Нормальное развитие и рост ребенка формируют верную осанку. Нарушения возникают под влиянием неудовлетворительных факторов.

Для определения осанки надо осматривать ребенка в светлом, теплом помещении. Свет должен падать спереди. Определяется осанка стоя: спереди, сзади, сбоку. Особое внимание отводится положению головы, надплечья, позвоночника, таза, нижних конечностей, симметрии грудной клетки, лопаток, верхних, передних гребней, треугольников талии, которые образованы между прямой рукой и линиями изгибов талии; ягодиц и седалищных складок, нижних конечностей. Обязательно изучается походка, ее влияние на изменение осанки, объем активных, пассивных движений в суставах верхних и нижних конечностей, разных отделах позвоночника.

Патологическая осанка, которая связана с разностью длины нижних конечностей, исправляется компенсацией укорочения в положении стоя, подкладыванием специальной стельки или косячка, изготовлением ортопедической обуви с учетом укорочения.

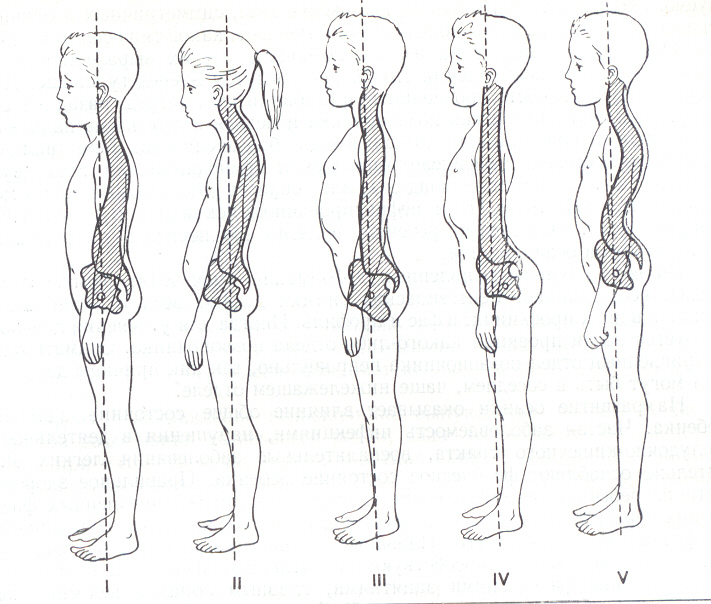

По Штеффелю определяют 5 типов осанки:

І - нормальная; ІІ - патологическая; ІІІ - плоская; ІV - плоско-вогнутая;

V - кифоз.

Плоская осанка чаще бывает у детей астенического типа. Грудная клетка плоская, передне-задний размер ее значительно уменьшен, живот втянут, или наоборот, випячен. Признаки физиологических изгибов незначительные, лопатки выпячиваются. Мышечная система развита плохо. Объем движений позвоночника обычный. Такая осанка является предпосылкой возникновения сколиоза.

Лордотичная осанка чаще бывает у детей дошкольного возраста. Основным проявлением ее есть усиленный поясничный лордоз, который приводит к наклону плеч кпереди, ягодиц - кзади; в связи с этим изгиб в грудном отделе позвоночника уменьшен. Лордотичная осанка у детей развивается как компенсация деформации других отделов позвоночника, нижних конечностей, проксимальных отделов бедер.

Сколиотическая осанка характеризуется смещением позвоночника в сторону, физиологические изгибы во всех отделах в сагитальной плоскости сохранены. Определяется наклон головы в сторону, асимметрия надплечья, треугольников талии. Чаще деформация бывает в грудном, грудо-поясничном отделах. При правильном (симметричном) выкладывании ребенка на живот, сколиотическая осанка не определяется. Это наблюдается и тогда, когда ребенок активно напрягает мышцы, при осмотре стоя. Сколиотическая осанка у детей связана, прежде всего, с разным тонусом мышц спины, или их асимметрическим развитием. При рентгенологическом обследовании в горизонтальной плоскости, отклонений позвоночника от нормы не определяется.

Профилактика нарушений осанки состоит в создании нормальных условий роста ребенка:

- максимальное оздоровление окружающей среды;

- соблюдение режима дня;

-верное, сбалансированное питание, обогащенное витаминами, микроэлементами, соответствующее вековым требованиям;

- физическое воспитание (утренняя гимнастика, занятие разными видами спорта), закаливания;

- соблюдение норм санитарно-гигиенических условий в помещениях, где находится ребенок.

Формирование осанки следует начинать в раннем возрасте - научить ребенка, верно, сидеть, стоять, ходить, выработать верную рабочую позу во время занятий сидя. Родителям, воспитателям детских садиков, учителям школ надо уделять этому внимание. Профилактические мероприятия, прежде всего, надо проводить среди ослабленных детей, тех, что находятся на диспансерном наблюдении.

Лечение нарушений осанки состоит в назначении ЛФК (постоянно, продолжительностью не меньше 20-40 минут в сутки), массажа - курсом по 10-15 сеансов с учетом состояния мышц с обеих сторон и разности в тонусе симметричных групп мышц туловища. Назначаются поливитамины, особенно в осенне-зимний период, глюконат кальция, глицерофосфат кальция, препараты, которые улучшают обменные процессы и нормализуют их, особенно минеральный обмен. При определении нарушений осанки, в зависимости от проявлений деформации, дети должны оглядываться детским ортопедом 1 раз в 3-6 месяцев. Рентгенологическое обследование назначается для подтверждения диагноза и в случаях прогрессирования заболевания (1 раз в год, за медицинскими показаниями - чаще).

Кифоз - это искривление позвоночника в сагитальной плоскости, изгибом кзади. Чаще наблюдается в грудном, реже - других отделах позвоночника.

Определяют такие виды кифоза:

- врожденный;

- приобретенный;

- рахитический.

Врожденный кифоз наблюдается при пороках развития позвоночника и мышц спины (клинообразные позвонки, дополнительные позвонки и ребра и др.). Усиленный кифоз может наблюдаться у грудных детей, но чаще оказывается в 5-6 месячном возрасте. Во время роста ребенка деформация может значительно усилиться, что приводит к задержке роста.

Лечение. Ребенку с врожденным кифозом проводятся мероприятия по предупреждению усиления деформации. Назначается корригирующая гимнастика, гипсовые кровати в положении максимальной коррекции. Если методы консервативного лечения неэффективны, заболевание прогрессирует, возникает вопрос о хирургической коррекции порока развития позвоночника и грудной клетки.

Приобретенный кифоз - возникает как следствие заболеваний, во время которых происходит деформация позвонков (травма позвоночника, остеохондропатии, рахит, туберкулезный спондилит и др.).

Рахитический кифоз - чаще всего наблюдается у детей вследствие рахита или рахитоподобных заболеваний. Быстро развивается эта патология тогда, когда ребенок начинает самостоятельно сидеть.

Лечение рахитического кифоза у детей первого года жизни, прежде всего, состоит в комплексных профилактических мероприятиях. При клинических признаках заболевания надо применять ортопедические мероприятия: не сажать ребенка весьма рано, чаще выкладывать на живот, укреплять мышцы туловища. Обязательно надо назначить специфическое лечение витаминами группы "Д" и препаратами, которые нормализуют минеральный обмен; ЛФК, массаж туловища, конечностей, ультрафиолетовое облучение, соблюдение оптимального режима дня, полноценное, сбалансированное питание.

Остеохондропатичный или юношеский кифоз - возникает, прежде всего, при болезни Шейєрмана-Мау и состоит в остеохондропатии апофизов позвонков. Наблюдается в мальчиков 12-17 лет, у девочек - 11-15 лет. Мальчики болеют чаще.

Болезнь Кальве - это остеохондропатия тела позвонка или vertebra plana оказывается у детей возрастом от 3 до 15 лет. Чаще всего наблюдается у детей в 5-7 лет.

Сколиоз - стойкое боковое искривление позвоночника, при котором определяется торсия, что обуславливается патологическими изменениями в самом позвоночнике и паравертебральних тканях, сопровождается прогрессированием деформации со статико-динамическими нарушениями и функциональными изменениями внутренних органов (Ю.Ф.Ісаков, 1998).

Наиболее распространенные неврогенная, мышечная гипотезы и врожденное происхождение сколиоза.

Врожденный сколиоз обусловлен деформацией, которая развилась на почве врожденных дефектов костного скелета (односторонний синостоз ребер, добавочные ребра и полупозвонки, синостоз остистых отростков и др.). Диспластический сколиоз — вариант врожденного сколиоза, обусловленный диспластическими изменениями позвоночника (спондилолиз, незаращение дужек позвонков, односторонняя сакрализация и люмбализация). Семейный (наследственный) сколиоз связан с аномалиями развития опорно-двигательной системы, передающимися по наследству.

Приобретенный сколиоз связан с патологией, развившейся после рождения ребенка. Неврогенный сколиоз в основном возникает в результате перенесенного полиомиелита, причиной является нарушение баланса мышечного тонуса мышц спины и косых мышц живота. К группе неврогенных относят также сколиоз на почве миопатии, сирингомиелии, нейрофиброматоза, спастических параличей и т.д. Статический сколиоз чаще всего возникает вследствие поражения сустава нижней конечности (анкилоз, врожденный вывих бедра и др.), сопровождающегося ее укорочением с последующим развитием стойких изменений позвоночника. Выделяют также рахитический сколиоз, развившийся в результате перенесенного рахита.

Идиопатический сколиоз длительное время выделяли в отдельную группу, не имея достаточных оснований отнести все известные случаи к врожденным или приобретенным сколиозам. Проведенные функциональные, электромиографические, биохимические, неврологические биомеханические исследования показали сходность выявленных изменений при идиопатических и диспластических сколиозах, на основании чего идиопатические сколиозы сегодня относят к врожденным диспластическим сколиозам.

Сколиоз может быть простым, с одной боковой дугой искривления, сложным - при возникновении нескольких дуг искривления и тотальным, когда весь позвоночник поражен.

Сколиотическая осанка может быть функциональной, как следствие плоской кифотической осанки. При горизонтальном положении и подтягивании ребенка кверху клинические признаки (асимметрия углов лопаток, надплечья, разные треугольники талии, и т.п.) исчезают; если они остаются, это указывает на торсию позвонков, что является проявлением начальных форм сколиоза. При осмотре ребенка надо определить:

- уровень нижних углов лопаток;

- симметричность лопаток относительно позвоночника;

- уровень надплечья с обеих сторон;

- симметричность ключиц;

- расположение головы и симметричность лица;

- симметричность грудной клетки;

- симметричность таза;

- функциональное укорочение конечности;

- симметричность треугольников талии;

- подвижность позвоночника в разных отделах;

- расположение остистых отростков позвонков (лучше определить с помощью краски);

- определить мышечные валики с обеих сторон, или реберный горб (при наклоне вперед);

- симметричность ягодиц и седалищных складок.

Ребенка следует осматривать в светлом помещении, чтобы свет падал спереди или сзади, в положении ребенка стоя осматривают спереди, сзади, по бокам и в положении лежа.

При подозрении на сколиоз назначают рентгенологическое исследование, которое позволяет определить тип искривления, степень деформации, выявить недостатки развития, а также те изменения, которые являются следствиями заболевания, оценить зрелость костей позвоночника в зависимости от возраста ребенка.

Рентгенологическое исследование выполняют в вертикальном положении ребенка в передней и боковых проекциях, лежа и стоя.

При нарушении осанки в положении лежа на рентгенограмме, не определяется нарушение оси позвоночника, при сколиозе - будет нарушение. Для точной диагностики сколиоза желательно рентгенографию выполнять с захватом костей таза. У детей старшего возраста, когда невозможно охватить исследованием весь позвоночник, выполняют рентгенограммы отдельно шейно-грудного, грудопоясничного отделов.

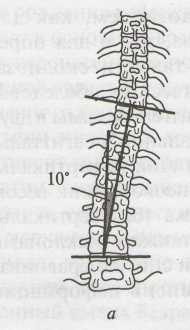

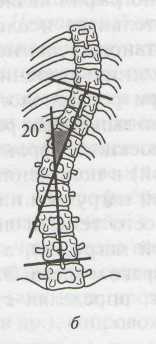

Степень деформации определяют за Фергюсоном, сопоставляя центры тел позвонков на верхушке искривления и нейтральных позвонков выше и ниже основной дуги. Эти линии соединяют, угол пересечения будет отвечать величине искривления.

По методу Кобба на рентгенограмме определяют нейтральные позвонки выше и ниже основной дуги, проводят параллельные линии соответственно этим позвонкам. Пересечение перпендикуляров к этим линиям будет величиной деформации.

Рис.

18. Метод Кобба

Рис.

18. Метод Кобба

Ортопеды чаще всего используют классификацию, предложенную В.Д.Чаклиным:

I степень характеризуется боковым отклонением от вертикальной оси до 10° и начальной степенью торсии, выявляемой рентгенологически (остистые отростки позвонков расположены не на прямой линии, а на спирали, так как каждый позвонок имеет умеренное ротационное смещение: относительно предыдущего).

II степень проявляется выраженной торсией, наличием компенсаторных дуг искривления (так как результирующая ось позвоночника для сохранения вертикального положения тела должна быть вертикальной, то при формировании сколиотической деформации в одном отделе позвоночника в других отделах образуются компенсаторные дуги искривления, направленные в другую сторону). Клинически определяют мышечный «валик» и небольшой реберный горб, обусловленные торсией позвонков, угол искривления от 10° до 20°

ІІІ степень - искривление позвоночника с торсией позвонков, деформацией грудной клетки, реберным горбом. На вершине клинообразная деформация позвонков. Угол основной дуги до 400;

ІV степень - наиболее трудная деформация со значительными изменениями: торсией позвонков и их клинообразной деформацией, наличие переднего и заднего реберных горбов (чаще формируется кифосколиоз грудного отдела). В связи со сложной деформацией позвоночника возникает скованность движений, нарушение функции внутренних органов. Угол основной дуги более, чем 400, при наиболее тяжелой деформации может составлять 750 и больше.

Рис. 19 Схема определения степени сколиоза: а - І степень, б - ІІ степень, в - ІІІ степень, г - ІV степень.

Для определения степени прогрессирования деформации, течения болезни и лечебной тактики на разных этапах важно определить индекс стабильности, предложенный А.И.Казьминым

![]()

где а - величина угла деформации на рентгенограмме выполненной ребенку в положении лежа, а1- величина угла деформации в положении сидя.

Этот индекс может колебаться от 1 до 0. При фиксированной, стабильной деформации этот показатель будет близким к 1 и наоборот до 0, при прогрессировании сколиоза.

Интенсивное увеличение деформации наблюдается, прежде всего, во время активного роста ребенка, достигая максимального проявления в пубертатный период, и заканчивается с прекращением роста.

Наиболее неблагоприятное течение сколиоза наблюдается у детей с выявлением первых признаков болезни в 4-6 лет, более благоприятное, когда деформация впервые диагностируется после 10-12 лет жизни.

Тип сколиоза определяют на рентгенограмме по локадизации вершины угла основной дуги. Это имеет важное значение поскольку от этого зависит течение болезни, тактика лечения и прогноз. Определяют такие основные типы сколиоза: шейно-грудной (верхнегрудной), грудной, пояснично-грудной, поясничный, пояснично-крестцовый, комбинированный.

В связи с нарушением функции внутренних органов при сколиозах ІІІ-ІV степени, больным назначают исследование по определению функции внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы и др.

Кроме рентгенографии позвоночника, детям назначают комплексное клиническое обследование (общий анализ крови, мочи, биохимические исследования). Обязательно выполнить электромиографию мышц спины, конечностей, грудной клетки, исследование нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Больные со сколиозом должны осматриваться специалистами раз на год, за появлением жалоб - раньше, обязательно берутся на диспансерный осмотр ортопедом (хирургом).

Лечение детей с нарушениями осанки и сколиозом начинают после установления диагноза. Консервативное лечение этой группы детей сложное и окончательно не решенная проблема. Большое внимание должна отводиться работе с родителями, которых надо ознакомить с тем ортопедическим режимом, которого ребенок должна придерживаться постоянно, комплексом лечебной физкультуры и вообще с особенностями воспитания, питание при этой патологии.

Больные с начальными формами сколиоза в стадии стойкой компенсации лечатся в условиях поликлинических отделений, физкультурных диспансеров. Если не быстрое прогрессирование деформации, детям назначают пребывание в специализированных лечебных закладах (детские садики для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, школы-интернаты для детей с нарушением осанки и сколиозами). При значительном увеличении деформации за короткий промежуток времени, больного направляют в ортопедические лечебные заклады (ортопедические отделения, санатории, и т.п.)

Консервативное лечение всегда комплексное, направленное на укрепление мышц туловища, конечностей формирование у ребенка верной осанки и состоит из следующих мероприятий:

- постоянное соблюдение ортопедического режима, направленное на разгрузку позвоночника; рабочие места оформленные согласно санитарно-гигиенических требований (высота стульев, освещение, площадь, и т.п.); равная кровать (с деревянной основой, или ортопедический матрас); при прогрессирующих формах ІІ-І ст. занятие дома, в школе лежа с использованием ортопедических устройств, а также постоянное ношение корсеток, корректоров осанки;

- формирование правильной осанки с соблюдением индивидуального статико-динамического режима, направленного на исправление патологической осанки, чему оказывают содействие укрепление м'зів, закаливание ребенка, формирование стереотипа соблюдения верной осанки в состоянии максимальной коррекции;

- общеукрепляющее лечение: оздоровление ребенка, сбалансированное полноценное питание (достаточное количество физиологических норм белков, жиров, углеводов, минералов, витаминов, и т.п.);

- соблюдение режима дня (с учетом возраста ребенка, физиологических особенностей); занятие спортом - плавание, лыжи, баскетбол и другие виды, которые не оказывают нагрузку на позвоночник;

- физиофункциональное лечение: физкультура, массаж с учетом вида деформации и состояния мышц, ЛФК;

- санитарно-образовательная работа среди детей и их родителей;

- постоянно проводить мероприятия медицинской, социальной и профессиональной реабилитации детям, больным на сколиоз.