3.Закон разбавления Оствальда.

С изменением концентрации слабого электролита его степень диссоциации изменяется таким образом, что значение константы диссоциации остается постоянным.

Математически зависимость между степенью диссоциации, константой диссоциации и концентрацией раствора выражается законом разбавления Оствальда.

Пусть некоторая слабая кислота НА диссоциирует по схеме:

НАН+ + А-

НА - молярная концентрация (См) электролита в растворе.

Н+ = См ∙ - молярная концентрация ионов водорода.

Н+ = А- = См ∙

См ∙ (1-) - концентрация недиссоциированных молекул.

Н+А- См ∙ ∙ См∙ 2 ∙ См

Кд = НА = См(1-) = (1-)

При значениях 1 выражение упрощается:

Кдисс = 2 ∙ См

Из данного выражения видно, что при разбавлении раствора, т.е. при уменьшении его концентрации (См) степень диссоциации возрастает.

Закон Оствальда:

С увеличением разведения (уменьшением концентрации электролита) степень диссоциации электролита возрастает.

Зная характеристики и Кдисс можно рассчитать концентрацию ионов в растворах электролитов:

См иона = См эл-та∙ ∙ n

для сильного электролита = 1, поэтому

См иона = См эл-та∙ n

для слабого электролита = √ Кдисс/См, поэтому

См иона = √ См эл-та∙ Кдисс ∙ n,

где n – число ионов данного типа, образовавшихся при диссоциации одной молекулы электролита.

10.

Положения теории сильных электролитов

Согласно этой теории растворы электролитов представляют собой идеальные растворы. Однако применение её к описанию сильных электролитов наталкивается на ряд трудностей. Даже в разбавленных растворах сильные электролиты не ведут себя как идеальные растворы. Это обстоятельство заставило пересмотреть классическую теорию электролитической диссоциации применительно к сильным электролитам. Поэтому была разработана электростатическая теория сильных электролитов, авторами которой были Дебай и Хюккель(1923). При выводе теории они исходили из следующих предположений:

1) В разбавленных растворах сильные электролиты нацело диссоциированы на ионы.

2) Между ионами имеет место только кулоновское электростатическое взаимодействие.

3) Каждый ион в растворе окружён сферой противоположно заряженных ионов.

4) В растворе имеет место статистическое распределение (распределение Больцмана) ионов.

5) Электростатическое взаимодействие рассматривается как взаимодействие центрального иона с его ионной атмосферой.

6) Ионы рассматриваются как бесструктурные шарики, что позволяет пренебречь их размером.

7) Диэлектрическая постоянная растворителя не изменяется с растворением в нём электролита.

Активность компонентов раствора — эффективная (кажущаяся) концентрация компонентов с учётом различных взаимодействий между ними в растворе, то есть с учётом отклонения поведения системы от модели идеального раствора.

Активность

отличается от общей концентрации на

некоторую величину. Отношение активности

(![]() )

к общей концентрации вещества в растворе

называется коэффициентом

активности:

)

к общей концентрации вещества в растворе

называется коэффициентом

активности:

![]()

Коэффициент активности служит мерой отклонения поведения раствора (или компонента раствора) от идеального. Отклонения от идеальности могут быть обусловлены различными химическими и физическими причинами — дипольные взаимодействия, поляризация, образование водородных связей, ассоциация, диссоциация, сольватация и др.[1]

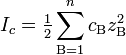

Ионная сила раствора — мера интенсивности электрического поля, создаваемого ионами в растворе. Полусумма произведений из концентрации всех ионов в растворе на квадрат их заряда. Формула впервые была выведена Льюисом:

,

,

где cB — молярные концентрации отдельных ионов (моль/л), zB заряды ионов

Суммирование проводится по всем типам ионов, присутствующих в растворе. Если в растворе присутствуют два или несколько электролитов, то вычисляется общая суммарная ионная сила раствора.

Например, для раствора NaCl с концентрацией 0,001 моль/л, в котором присутствуют два вида однозарядных ионов Na+ и Cl− с концентрациями также равными 0,001 моль/л, ионная сила будет вычисляться следующим образом:

I(NaCl) = 0,5(z²(Na+)•c(Na+) + z²(Cl−)•c(Cl−)) = 0,5(1²•c(NaCl) + (-1)²•c(NaCl)) = c(NaCl)

11.

Диссоциация воды

Чистая вода, хоть и плохо (по сравнению с растворами электролитов), но может проводить электрический ток. Это вызвано способностью молекулы воды распадаться (диссоциировать) на два иона которые и являются проводниками электрического тока в чистой воде (ниже под диссоциацией подразумевается электролитическая диссоциация - распад на ионы):

H2O ↔ H+ + OH-

Примерно на 556 000 000 не диссоциированных молекул воды диссоциирует только 1 молекула, однако это 60 000 000 000 диссоциированных молекул в 1мм3. Диссоциация обратима, то есть ионы H+ и OH- могут снова образовать молекулу воды. В итоге наступает динамическое равновесие при котором количество распавшихся молекул равно количеству образовавшихся из H+ и OH- ионов. Другими словами скорости обоих процессов будут равны.

Ио́нное произведе́ние воды́ — произведение концентраций ионов водорода Н+ и ионов гидроксила OH− в воде или в водных растворах, константа автопротолиза воды.

![]()

Обозначим произведение K·[H2O] = Kв = 1,8·10−16 моль/л·55,56 моль/л = 10−14моль²/л² = [H+]·[OH−] (при 25 °C).

Константа Kв, равная произведению концентраций протонов и гидроксид-ионов, называется ионным произведением воды. Она является постоянной не только для чистой воды, но также и для разбавленных водных растворов веществ. C повышением температуры диссоциация воды увеличивается, следовательно, растёт и Kв, при понижении температуры — наоборот.