- •2. Единицы дозы излучения и радиоактивности.

- •3. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом (α, β, γ, n0)

- •Методы оценки обэ

- •5. Методы обнаружения и регистрации ионизирующих излучений (ионизационные детекторы, счётчики Гейгера-Мюллера, сцинтилляционные счётчики).

- •7. Категория облучаемых лиц, дозовые пределы, допустимые уровни облучения.

- •8. Прямое и косвенное действие ионизирующих излучений (этапы; продукты радиолиза воды)

- •10.Открытие рентгеновских лучей и радиоактивности (работы Рентгена, Беккереля, м.Кюри, п.Кюри, и.Кюри, ф.Жолио-Кюри)

- •12.Критерии клеточной радиочувствительности. Критерии выживания, их параметры.

- •13.Репродуктивная и интерфазная формы клеточной гибели, их наиболее вероятные причины.

- •22.Принцип получения рентгеновского изображения органов и систем

- •23.Ионизирующее излучение. Определение, классификация

- •25.Определение понятия "радиоактивность". Естественная и искусственная радиоактивность.

- •27.Виды радиоактивного распада: альфа-распад.

- •34. Единицы измерения активности радионуклидов и поглощённой дозы.

- •35.Единицы измерения экспозиционной и поглощённой дозы излучения. Соотношение с внесистемными единицами.

- •37.Способы визуализации в радионуклидной диагностике.

- •38.Компьютерная томография: принцип получения изображения.

- •39.Требования к радиофармпрепаратам.

7. Категория облучаемых лиц, дозовые пределы, допустимые уровни облучения.

8. Прямое и косвенное действие ионизирующих излучений (этапы; продукты радиолиза воды)

Существует 2 этапа:

! Этап электрофизических изменений

! Этап химического поражения клетки

В основе первичных радиохимических реакций лежит два механизма, обозначаемые как прямое и косвенное действие радиации.

Прямое действие

Изменения возникающие в результате поглощения энергии излучения самими исследуемыми молекулами («мишенями»)

Косвенное воздействие

Изменения молекул в растворе, вызванные продуктами радиолиза воды или растворенных веществ, а не энергией облучения

Основные продукты радиолиза воды:

радикал водорода H•,

гидроксильный радикал OH•,

супероксиданионрадикал и перекисный радикал ,

нерадикальные продукты : гидратированный электрон е–aq

нерадикальные продукты : перекись водорода H2O2 9. Содержание предмета радиобиологии, задачи, методы. Связь с другими предметами.

Радиационная биология или радиобиология — это самостоятельная комплексная, фундаментальная наука, состоящая из многих научных направлений, изучающая действие ионизирующих и неионизирующих излучений на биологические объекты. Радиобиология, являясь самостоятельной комплексной научной дисциплиной, имеет тесные связи с рядом теоретических и прикладных областей знаний — биологией, физиологией, цитологией, генетикой, биохимией, биофизикой, ядерной физикой и медициной.

Фундаментальной задачей, составляющей предмет радиобиологии, является вскрытие общих закономерностей биологического ответа на ионизирующее воздействие, на основе которых можно овладеть искусством управления лучевыми реакциями организма.

Ещё одна задача – объяснение радиобиологического парадокса

радиобиологический парадокс, состоит в большом несоответствии между ничтожной величиной поглощенной энергии и крайней степенью выраженности реакций биологического объекта вплоть до летального эффекта

10.Открытие рентгеновских лучей и радиоактивности (работы Рентгена, Беккереля, м.Кюри, п.Кюри, и.Кюри, ф.Жолио-Кюри)

Рентген – 1895 год открытие рентгеновского излучения

Беккерель - 11 февраля 1896 года открытие естественной радиоактивности урана.

П.Кюри и Мария Кюри – в1898 году получили 2 новых радиоактивных элемента: полоний и радий

И.Кюри и Ф.Жолио-Кюри - В 1934-1936 гг. разработали принципы искусственной радиоактивности 11.Диапазон различий радиочувствительности в природе. Чем определяются межвидовые и индивидуальные различия в радиочувствительности организма?

12.Критерии клеточной радиочувствительности. Критерии выживания, их параметры.

13.Репродуктивная и интерфазная формы клеточной гибели, их наиболее вероятные причины.

Среди многих проявлений действия излучения на жизнедеятельность клетки подавление способности к делению является наиболее важным. В связи с этим под клеточной гибелью, или летальным эффектом облучения, в радиобиологии понимают утрату клеткой способности к пролиферации. Наоборот, выжившими клетками считают те, которые сохранили способность к неограниченному размножению, т. е. к клонообразованию. Таким образом, речь идет здесь о репродуктивной гибели клеток. Репродуктивная форма лучевой инактивации клеток наиболее распространена в природе, Она же и лучше изучена методами количественной радиобиологии в связи с тем, что ее можно наблюдать при культивировании клеток вне организма.

Другая разновидность репродуктивной гибели потомков облученных клеток — формирование так называемых гигантских клеток возникающих в результате слияния двух соседних, чаще "сестринских" клеток. Такие клетки способны не более чем к 2—3 делениям, после чего они погибают. Гигантские клетки могут возникнуть без слияния при длительной задержке истинного деления (эндомитоз) облученных клеток или их потомков. Такие клетки также нежизнеспособны.

Другая форма радиационной инактивации клеток — интерфазная гибель — наступает до вступления клетки в митоз. При очень больших дозах облучения это происходит непосредственно "под лучом" или вскоре после облучения. В диапазоне умеренных доз (до 10 Гр) гибель наступает в первые часы после облучения и может быть зарегистрирована в виде различных дегенеративных изменений клетки; чаще всего под микроскопом через 2—6 ч можно наблюдать клетки с резким пикнозом ядра и фрагментацией хроматина.

Для размножающихся клеток в культуре ткани, а также для большинства клеток соматических тканей взрослых животных и человека интерфазная гибель регистрируется только после облучения при дозах в десятки и сотни грей. При меньших дозах наблюдается репродуктивная форма гибели, причиной которой, как упоминалось, в большинстве случаев являются структурные хромосомные повреждения.

14.Радиочувствительность клетки на разных стадиях жизненного цикла (задержка клеточного деления, гибель).

15.Природа радиационной гибели клеток (роль ядра и цитоплазмы в гибели клеток)

16.Пострадиационное восстановление клетки: от потенциально летальных и сублетальных повреждений

17.Радиочувствительность организма. Лучевые реакции отдельных органов и тканей.

18.Относительность понятия тканевой радиочувствительности

19.История открытия радиоактивного излучения

20.Характеристика бета-излучения

Определение: Бета – излучение – поток элементарных частиц из электронов или позитронов.

-β – распад – в ядре один нейтрон превращается в протон, испуская электрон

+β – распад – в ядре один протон превращается в нейтрон, испуская позитрон

Характеристика:

скорость распространения в воздухе – приближается к скорости света

длина пробега – 20-22 м.

ионизация – 50-100 пар ионов на мм2

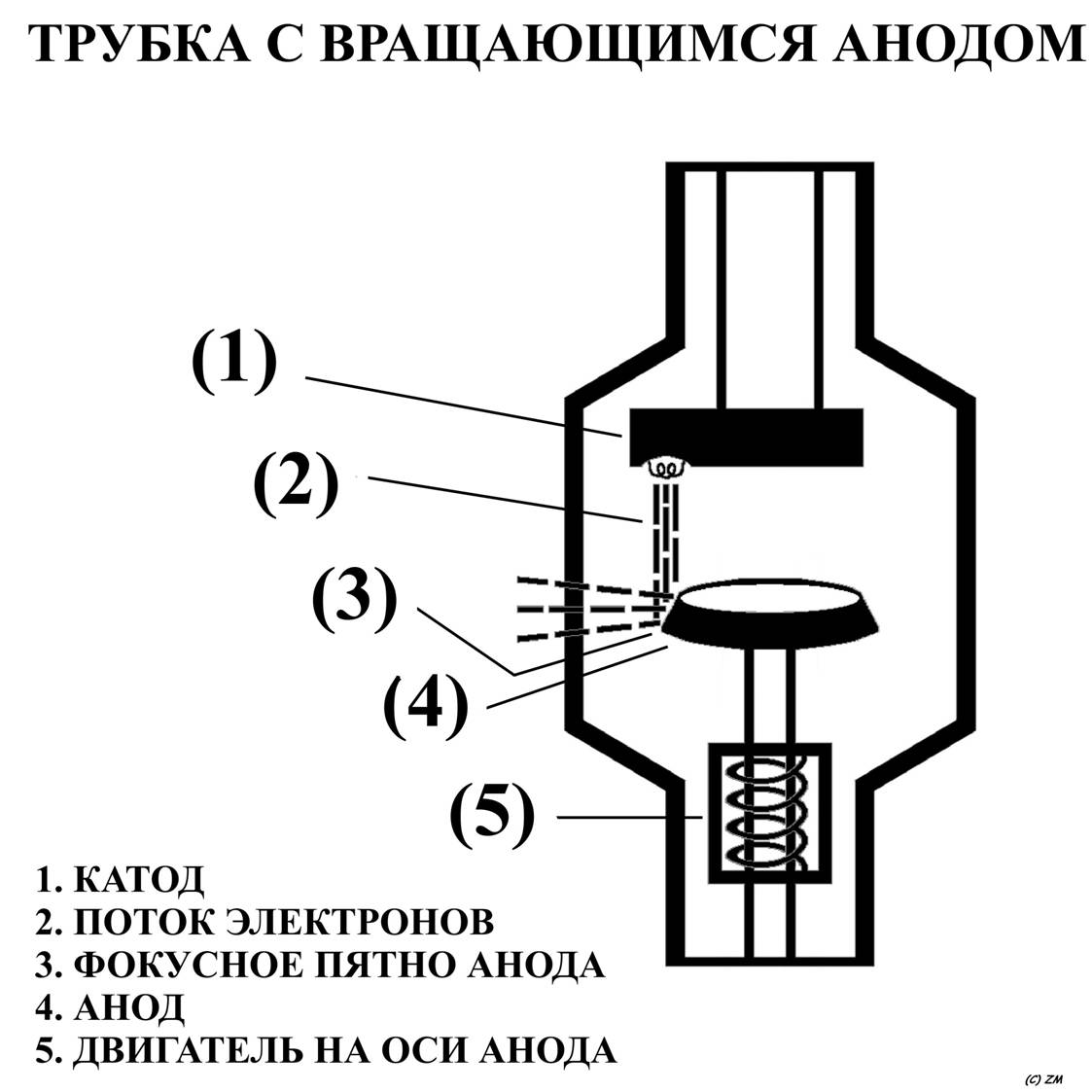

проникающая способность – может быть задержено листом металла толщиной в несколько мм. 21.Устройство рентгеновской трубки, принцип получения рентгеновского излучения

Рентгеновская трубка – это электровакуумный прибор, преобразующий электрическую энергию в энергию рентгеновского излучения.

Состав трубки:

1. Стеклянная баллон с высокой степенью разряжения

2. Два электрода:

КАТОД (-) – спираль линейной формы

АНОД (+) – массивный медный стержень, поверхность, обращенная к катоду (катодное зеркало) скошена под углом 15-20 гр. и покрыта тугоплавкими металлами.

I

этап работы аппарата:

I

этап работы аппарата:

Включаются понижающие трансформаторы (до 6-14 В) и на катод подается низкое напряжение, при этом нить катода нагревается, начинает испускать свободные электроны и вокруг нити катода образуется электронное облачко (этот процесс называется электронная эмиссия).

II этап:

Включаются повышающие трансформаторы. После подачи высокого напряжения, электроны (-) с большой скоростью движутся к аноду (+) ударяются о его поверхность (торможение электронов) и кинетическая энергия электронов преобразуется в энергию электромагнитного рентгеновского (тормозного) излучения (1%) и тепловую энергию (99%).