- •1.Основные понятия курса: связь, телекоммуникации, инфраструктура, услуги связи, службы связи, системы связи.

- •2.Связь рф. Структура связи. Единая сеть электросвязи России. Основные положения федерального Закона о связи.

- •3.Эволюция систем связи ссср и рф. Трехуровневая иерархическая модель есэСв. Эволюция иерархической модели. Транспортные и коммутируемые сети.

- •4.Первичная сеть электросвязи. Структура. Сетевые узлы и станции. Зоновый принцип.

- •5.Вторичные сети электросвязи. Телефонные сети. Уровни.

- •6.Международная и междугородная телефонная связь. Демонополизация дальней связи. Требования к операторам дальней связи.

- •7.Операторы дальней связи. Выбор операторов дальней связи.

- •8.Зоновые телефонные сети. Сельские телефонные сети.

- •9.Городские телефонные сети.

- •10.Сети на основе упатс.

- •11.Телеграфные сети.

- •12.Общая характеристика телематических служб и услуг. Лицензирование телематических услуг связи.

- •13.Факсимильные службы.

- •14.Электронная почта.

- •15.Сети передачи данных.

- •16.Сети доступа.

- •17.Многоуровневая система протоколов сетевого взаимодействия. Структура протокольного блока. Концепция вложенных заголовков.

- •18.Модель iso/osi (эмвос). Характеристика уровней эмвос

- •19.Структура стека протоколов tcp/ip.

- •20.Стандартизация в телекоммуникациях

- •21.Кабель – среда распространения электромагнитных сигналов. Линии передачи. Их модель, параметры.

- •22.Падающие и отраженные волны. Согласование нагрузки. Волновое сопротивление. Коаксиальные кабели

- •23.Витые пары.

- •24.Оптическая среда. Законы распространения оптических сигналов.

- •25.Оптоволокно. Потери в оптоволокне.

- •26.Солитонный эффект. Перспективы применения.

- •27.Источники оптических сигналов. Приемники оптических сигналов. Усилители.

- •28.Атмосферные оптические линии.

- •29.Принципы радиосвязи. Законы распространения радиоволн. Зоны Френеля. Эффект Допплера.

- •30.Многолучевое распространение радиосигналов.

- •31.Радиочастотный спектр. Диапазоны радиоволн. Особенности прохождения радиоволн в различных диапазонах. Типы радиоволн.

- •Диапазоны:

- •32.Атмосфера Земли. Ионосферные слои.

- •33.Физический уровень эмвос. Топология сети.

- •34.Мультиплексирование и множественный доступ. Инверсное мультиплексирование. Частотное мультиплексирование.

- •35.Временное мультиплексирование каналов.

- •36.Кодовое разделение каналов.

- •37.Цифровые иерархии скоростей. Схемы pdh. Многократные цифровые системы передачи. Особенности pdh. Параметры электрических интерфейсов pdh. Форматы потоков e1, e2, e3 и e4.

- •38.Топология сетей pdh. Недостатки pdh. Необходимость разработки синхронной иерархии.

- •39.Особенности технологии sonet/sdh. Общая схема мультиплексирования pdh-трибов в технологии sdh.

- •40.Размещение потоков pdh в контейнерах sdh. Формирование vc-4. Структура мультифрейма vc-12.

- •41.Формирование au-4, stm-1, tu-3, tug-3, мультифреймов tu-12. Размещение tug-3 в vc-4.

- •42.Информационные структуры sdh. Сборка stm-n. Заголовки sdh.

- •43. Оборудование sdh.

- •44.Топология сети sdh. Основные конфигурации сетей sdh. Архитектура sdh. Самозалечивающие сети.

- •45.Особенности реализации радиорелейных и спутниковых sdh систем

- •46.Общие принципы объединения цифровых потоков в pdh. Согласование скоростей.

- •47.Принципы синхронизации цсп. Основные положения тсс. Общие положения.

- •48.Качество синхронизации. Режимы работы тсс.

- •49.Иерархическое построение сетей синхронизации. Оборудование синхронизации. Синхронизация в сетях sdh. Сети тсс в рф.

- •50.Спектральное разделение каналов (wdm).

- •51.Радиорелейная связь.

- •52.Спутниковая телефонная связь.

- •53.Спутниковые сети связи. Классификация. Орбиты.

- •54.Интеллектуализация сетей. Трехслойная неиерархическая модель. Развитие концепции интеллектуальной сети.

- •55.Услуги интеллектуальной сети.

- •56.Мультисервисная сеть. Gii. Концепция ngn

- •57.Мобильная связь.

- •59.Цветовые модели

- •60.Модуляция.

32.Атмосфера Земли. Ионосферные слои.

Атмосфера Земли является неоднородной средой. Давление, плотность, температура, влажность и др. параметры в различных объемах воздушного слоя Земли имеют разные значения. В атмосфере содержатся в большом количестве нейтральные и заряженные частицы. По этим причинам скорости распространения радиоволн неодинаковы и зависят от длины волны. Наблюдается преломление и отражение волн на границах слоев атмосферы с разными параметрами, рассеяние, поглощение электромагнитной энергии, увеличивающееся с увеличением концентрации заряженных частиц. Тропосфера. Самый нижний и наиболее плотный слой атмосферы, в котором температура быстро уменьшается с высотой. Он содержит до 80% всей массы атмосферы и простирается в полярных и средних широтах до высот 8–10 км, а в тропиках до 16–18 км. В тропосфере сосредоточено подавляющее количество природных и техногенных аэрозольных и газовых загрязнителей воздуха. Распределение температуры с высотой устанавливается в результате турбулентного и конвективного перемешивания. В среднем оно соответствует падению температуры с высотой примерно на 6,5 К/км. На высоте до 100 км атмосфера имеет такой же состав, как у поверхности земли, и состоит из молекулярного азота – 78 %, молекулярного кислорода – 21 % и 1 % других примесей (пары воды, водород, углекислый газ, озон и пр.). В этой области атмосферы происходит интенсивное перемешивание газов, благодаря господствующим здесь воздушным течениям. На высоте более 100 км под действием солнечной радиации происходит расщепление молекул кислорода и азота на атомы. В этой области высот газы не перемешиваются и располагаются слоями в соответствии с их молекулярным весом. Кроме того, начиная с высоты примерно 60 км, газы в атмосфере ионизированы и здесь присутствует значительное количество свободных электронов и ионов. При распределении радиоволн в тропосфере ослабление напряженности поля испытывают только радиоволны дециметрового и более коротковолновых диапазонов. Основной причиной поглощения радиоволн в тропосфере является наличие капель воды, присутствующих здесь в виде тумана или дождя. В каплях воды происходит как тепловые потери, так и рассеяние радиоволн. Тропопауза. У верхней границы тропосферы (тропопаузы) температура достигает минимального значения для нижней атмосферы. Это переходный слой между тропосферой и расположенной над нею стратосферой. Толщина тропопаузы от сотен метров до 1,5–2 км, а температура и высота соответственно в пределах от 190 до 220 К и от 8 до 18 км в зависимости от географической широты и сезона. В умеренных и высоких широтах зимой она ниже, чем летом на 1–2 км и на 8–15 К теплее. Стратосфера. Через тропопаузу, в среднем на высотах от 12 до 50 км, тропосфера переходит в стратосферу. Затем она растет с высотой, достигая максимума около 270 К на высоте 50–55 км. В стратосфере значительно меньше водяных паров. Все же иногда наблюдаются – тонкие просвечивающие перламутровые облака, изредка возникающие в стратосфере на высоте 20–30 км. Средняя атмосфера (мезосфера). На высоте около 50 км с пика широкого температурного максимума начинается мезосфера. Озон жадно поглощает ультрафиолетовое излучение в области, и это излучение разогревает атмосферу. Озон, находящийся в верхней атмосфере, служит своеобразным щитом, охраняющим нас от действия ультрафиолетового излучения Солнца. Без этого щита развитие жизни на Земле в ее современных формах вряд ли было бы возможным. В целом, на всем протяжении мезосферы температура атмосферы уменьшается до минимального ее значения около 180 К на верхней границе мезосферы (называемой мезопауза, высота около 80 км). В окрестности мезопаузы, на высотах 70–90 км, может возникать очень тонкий слой ледяных кристаллов и частиц вулканической и метеоритной пыли, наблюдаемый в виде красивого зрелища серебристых облаков вскоре после захода Солнца. В мезосфере большей частью сгорают попадающие на Землю мелкие твердые метеоритные частицы, вызывающие явление метеоров. Термосфера. Выше температурного минимума мезопаузы начинается термосфера, в которой температура, сначала медленно, а потом быстро вновь начинает расти. В термосфере температура непрерывно растет до высоты около 400 км, где она достигает днем в эпоху максимума солнечной активности 1800 К. Выше 400 км атмосфера переходит в изотермичную экзосферу. Критический уровень (основание экзосферы) находится на высоте около 500 км. Ионосфера. Излучение Солнца ионизирует атомы и молекулы атмосферы. Степень ионизации становится существенной уже на высоте 60 километров и неуклонно растет с удалением от Земли. На различных высотах в атмосфере происходят последовательно процессы диссоциации различных молекул и последующая ионизация различных атомов и ионов. В основном это молекулы кислорода О2, азота N2 и их атомы. В зависимости от интенсивности этих процессов различные слои атмосферы, лежащие выше 60-ти километров, называются ионосферными слоями, а их совокупность ионосферой. Максимальная концентрация заряженных частиц в ионосфере достигается на высотах 300–400 км. Пока газовая оболочка Земли освещена Солнцем, в ней непрерывно образуются всё новые и новые электроны, но одновременно часть электронов, сталкиваясь с ионами, вновь образует нейтральные частицы - атомы и молекулы. После захода Солнца образование новых электронов почти прекращается, и число свободных электронов начинает убывать. Вообще, чем больше свободных электронов в ионосфере, тем лучше от неё отражаются волны высокой частоты. А если электронов мало, то дальнее прохождение наблюдается только на низкочастотных КВ диапазонах. Вот почему ночью, как правило, возможен приём дальних станций лишь в диапазонах 75, 49, 41 и 31 м.

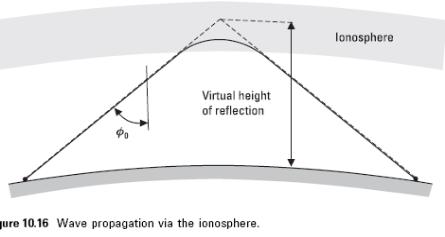

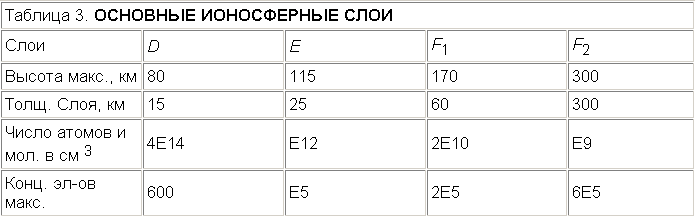

Ионосфера состоит из трех основных слоев: D,E,F. Степень ионизации зависит от интенсивности солнечной радиации, потока заряженных космических частиц, ультрафиолетового излучения некоторых звезд и космической пыли, что вызывает расщепление (ионизацию) нейтральных молекул на электроны и ионы, концентрация которых зависит от высоты и изменяется в различное время суток и года. Днем и в летнее время проводимость и толщина ионизированных слоев увеличивается, а ночью и в зимнее время степень ионизации уменьшается. На высотах 60-90 км в зимнее время днем образуется слой D с низкой концентрацией электронов, не более 103 эл./см3. Ночью он распадается вследствие рекомбинации ионов и электронов. Над слоем D располагается слой Е, имеющий на высоте 110-130 км концентрацию электронов от 104 эл./см3 в зимнее время, до 105 эл./см3 в летнее время. Иногда на высоте 95-125 км образуется слой с концентрацией электронов в несколько раз выше, чем в слое Е. Его называют спорадическим слоем Еs. Над слоем E имеется слой F, который в летнее время расщепляется на слой F1 c максимумом ионизации на высоте около 200-300 км и слой F2 c максимумом ионизации на высоте 350 км. Степень ионизации слоя F2 различна в летнее и изменяется в течение суток. Степень ионизации верхних слоев атмосферы сильно зависит от активности Солнца. Более низкие частоты отражаются нижними слоями ионосферы, а более высокие частоты проходят сквозь нижние слои и отражаются более высокими слоями. Частоты выше 30 Мгц проходят сквозь все слои ионосферы. Таким образом, каждый слой в каждое время имеет граничную частоту Fс, являющуюся наивысшей частотой, отражающейся в данное время от этого слоя. Частоты выше Fc проходят сквозь слой без отражения. Следует отметить, что для устойчивой связи в диапазоне коротких волн важно правильно выбрать частоту, так называемую "максимальную применимую частоту, которая составляет около 85% от частоты Fc.

Радиоволны, которые распространяются вдоль земной поверхности, называются поверхностными волнами, а радиоволны, распространяющиеся под различными углами к поверхности земли, называются пространственными. Пространственные волны или отражаются от ионосферы и возвращаются на землю или уходят в космическое пространство. Средние волны сильно поглощаются землей и ионосферой (слоем D), особенно днем. Вечером после захода солнца слой D исчезает и пространственный луч отражается от слоя F и возвращается на землю. Средние волны используют для связи на расстояние до 100 миль. За пределами ионосферы плотность газа и электронная плотность уменьшаются и на расстоянии, равном 3—4,5 радиусам земного шара, атмосфера Земли переходит в космическое пространство, где газ полностью ионизирован, плотность протонов равна плотности электронов и составляет всего 2—20 эл/см3 . Условия распространения радиоволн в космосе близки к условиям распространения в свободном пространстве. Таким образом, оказывается возможным рассматривать раздельно влияние на распространение радиоволн земной поверхности, тропосферы, ионосферы и космического пространства.