- •1.Основные понятия курса: связь, телекоммуникации, инфраструктура, услуги связи, службы связи, системы связи.

- •2.Связь рф. Структура связи. Единая сеть электросвязи России. Основные положения федерального Закона о связи.

- •3.Эволюция систем связи ссср и рф. Трехуровневая иерархическая модель есэСв. Эволюция иерархической модели. Транспортные и коммутируемые сети.

- •4.Первичная сеть электросвязи. Структура. Сетевые узлы и станции. Зоновый принцип.

- •5.Вторичные сети электросвязи. Телефонные сети. Уровни.

- •6.Международная и междугородная телефонная связь. Демонополизация дальней связи. Требования к операторам дальней связи.

- •7.Операторы дальней связи. Выбор операторов дальней связи.

- •8.Зоновые телефонные сети. Сельские телефонные сети.

- •9.Городские телефонные сети.

- •10.Сети на основе упатс.

- •11.Телеграфные сети.

- •12.Общая характеристика телематических служб и услуг. Лицензирование телематических услуг связи.

- •13.Факсимильные службы.

- •14.Электронная почта.

- •15.Сети передачи данных.

- •16.Сети доступа.

- •17.Многоуровневая система протоколов сетевого взаимодействия. Структура протокольного блока. Концепция вложенных заголовков.

- •18.Модель iso/osi (эмвос). Характеристика уровней эмвос

- •19.Структура стека протоколов tcp/ip.

- •20.Стандартизация в телекоммуникациях

- •21.Кабель – среда распространения электромагнитных сигналов. Линии передачи. Их модель, параметры.

- •22.Падающие и отраженные волны. Согласование нагрузки. Волновое сопротивление. Коаксиальные кабели

- •23.Витые пары.

- •24.Оптическая среда. Законы распространения оптических сигналов.

- •25.Оптоволокно. Потери в оптоволокне.

- •26.Солитонный эффект. Перспективы применения.

- •27.Источники оптических сигналов. Приемники оптических сигналов. Усилители.

- •28.Атмосферные оптические линии.

- •29.Принципы радиосвязи. Законы распространения радиоволн. Зоны Френеля. Эффект Допплера.

- •30.Многолучевое распространение радиосигналов.

- •31.Радиочастотный спектр. Диапазоны радиоволн. Особенности прохождения радиоволн в различных диапазонах. Типы радиоволн.

- •Диапазоны:

- •32.Атмосфера Земли. Ионосферные слои.

- •33.Физический уровень эмвос. Топология сети.

- •34.Мультиплексирование и множественный доступ. Инверсное мультиплексирование. Частотное мультиплексирование.

- •35.Временное мультиплексирование каналов.

- •36.Кодовое разделение каналов.

- •37.Цифровые иерархии скоростей. Схемы pdh. Многократные цифровые системы передачи. Особенности pdh. Параметры электрических интерфейсов pdh. Форматы потоков e1, e2, e3 и e4.

- •38.Топология сетей pdh. Недостатки pdh. Необходимость разработки синхронной иерархии.

- •39.Особенности технологии sonet/sdh. Общая схема мультиплексирования pdh-трибов в технологии sdh.

- •40.Размещение потоков pdh в контейнерах sdh. Формирование vc-4. Структура мультифрейма vc-12.

- •41.Формирование au-4, stm-1, tu-3, tug-3, мультифреймов tu-12. Размещение tug-3 в vc-4.

- •42.Информационные структуры sdh. Сборка stm-n. Заголовки sdh.

- •43. Оборудование sdh.

- •44.Топология сети sdh. Основные конфигурации сетей sdh. Архитектура sdh. Самозалечивающие сети.

- •45.Особенности реализации радиорелейных и спутниковых sdh систем

- •46.Общие принципы объединения цифровых потоков в pdh. Согласование скоростей.

- •47.Принципы синхронизации цсп. Основные положения тсс. Общие положения.

- •48.Качество синхронизации. Режимы работы тсс.

- •49.Иерархическое построение сетей синхронизации. Оборудование синхронизации. Синхронизация в сетях sdh. Сети тсс в рф.

- •50.Спектральное разделение каналов (wdm).

- •51.Радиорелейная связь.

- •52.Спутниковая телефонная связь.

- •53.Спутниковые сети связи. Классификация. Орбиты.

- •54.Интеллектуализация сетей. Трехслойная неиерархическая модель. Развитие концепции интеллектуальной сети.

- •55.Услуги интеллектуальной сети.

- •56.Мультисервисная сеть. Gii. Концепция ngn

- •57.Мобильная связь.

- •59.Цветовые модели

- •60.Модуляция.

22.Падающие и отраженные волны. Согласование нагрузки. Волновое сопротивление. Коаксиальные кабели

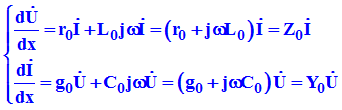

Длинная линия — регулярная линия передачи, длина которой превышает длину волны (λ) колебаний, распространяющихся в линии, а расстояние между проводниками, из которых состоит линия передачи, значительно меньше длины волны. Характерной особенностью длинных линий является проявление интерференции двух волн, распространяющихся навстречу друг другу. Одна из этих волн создается генератором электромагнитных колебаний, подключенным к линии, и называется падающей. Другая волна может возникать из-за отражения падающей волны от нагрузки, подключенной к противоположному концу линии, и называется отраженной. Отраженная волна распространяется в направлении, обратном падающей волне. Все разнообразие процессов, происходящих в длинной линии, определяется амплитудно-фазовыми соотношениями между падающей и отраженной волнами. 1)Телеграфные уравнения(Начало координат – конец линии передачи): 2 и 3)Комплексное представление:

1)![]() 2)

2)

3)

3)

![]()

1)Общее решение дифференциального уравнения(±γ - корни характеристического уравнения):

1)

2)

![]() 3)

3)

![]() 4)

4)

![]()

2) прямая (падающая) волна напряжения,3) обратная (отраженная) волна напряжения, 4)прямая (падающая) волна тока

![]() -

обратная (отраженная) волна тока

-

обратная (отраженная) волна тока

Согласованность линии и нагрузки:

![]()

Несогласованная нагрузка: 1)Короткое замыкание,2) Холостой ход. 3- Согласованная нагрузка:

1)![]() 2)

2)

![]() 3)

3)

![]()

![]() - коэффициент

отражения

- коэффициент

отражения

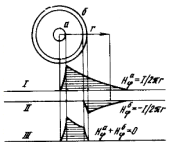

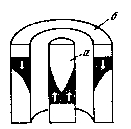

Чем больше модуль коэффициента отражения, тем заметнее влияние обратной волны, тем менее равномерно распределяются напряжение и ток вдоль линии и яснее выражены максимумы и минимумы у кривой действующего значения напряжения и тока. При несогласованной нагрузке не вся мощность, которую способна перенести прямая волна, поглощается нагрузкой. С обратной волной часть мощности возвращается генератору. Электрические линии связи требуют проведения специальных мер, без которых невозможна не только безошибочная передача данных, но и вообще любое функционирование сети. Согласование электрических линий связи применяется для обеспечения нормального прохождения сигнала по длинной линии без отражений и искажений. Следует отметить, что в локальных сетях кабель работает в режиме длинной линии даже при минимальных расстояниях между компьютерами, так как скорости передачи информации и частотный спектр сигнала очень велики. Принцип согласования кабеля прост: на его концах необходимо установить согласующие резисторы (терминаторы) с сопротивлением, равным волновому сопротивлению используемого кабеля. Волновое сопротивление ZВ (Ом) - сопротивление, которое встречает электромагнитная волна при распространении вдоль однородной линии без отражения, т.е. при условии, что на процесс передачи не влияют несогласованности на концах линии. Волновое сопротивление СК зависит от удельных значений емкости и индуктивности кабеля. Волновое сопротивление – это параметр данного типа кабеля, зависящий только от его устройства (сечения, количества и формы проводников, толщины и материала изоляции и т.д.). Величина волнового сопротивления обязательно указывается в сопроводительной документации на кабель и составляет обычно от 50—100 Ом для коаксиального кабеля, до 100—150 Ом для витой. Точное значение волнового сопротивления легко можно измерить с помощью генератора прямоугольных импульсов и осциллографа как раз по отсутствию искажения формы передаваемого по кабелю импульса. Если согласующее, нагрузочное сопротивление Rн меньше волнового сопротивления кабеля Rв, то фронт передаваемого прямоугольного импульса на приемном конце будет затянут, если же Rн больше Rв, то на фронте будет колебательный процесс. Поэтому даже при идеально согласованном на концах кабеля, волновое сопротивление которого существенно отличается от стандартного, сеть, скорее всего, работать не будет или будет работать со сбоями. В простейшем случае проводная ЛС - физическая цепь, образуемая парой металлических проводников. Кабельные ЛС образованы проводами с изоляционными покрытиями, помещенными в защитные оболочки. По конструкции и взаимному расположению проводников различают симметричные (СК) и коаксиальные (КК) кабели связи. Симметричная цепь состоит из двух совершенно одинаковых в электрическом и конструктивном отношениях изолированных проводников. Различают экранированные и неэкранированные СК. Коаксиальная цепь представляет собой два цилиндра с совмещенной осью, причем один цилиндр - сплошной внутренний проводник, концентрически расположен внутри другого полого цилиндра (внешнего проводника). Проводники изолированы друг от друга диэлектрическим материалом. В коаксиальных парах со сплошным диэлектриком Zв=50 Ом, а при комбинированной изоляции величина волнового сопротивления составляет примерно 75 Ом. Способность коаксиальной цепи пропускать широкий спектр частот конструктивно обеспечивается коаксиальным расположением внутреннего и внешнего проводников. Взаимодействие электромагнитных полей внутреннего и внешнего проводников коаксиальной пары таково, что внешнее поле равно нулю.

Учитывая, что токи в проводниках а и б равны по величине и обратны по знаку, магнитные поля внутреннего и внешнего проводников и в любой точке пространства вне коаксиальной пары также будут равны по величине и направлены в разные стороны. Следовательно, результирующее магнитное поле вне коаксиальной пары равно нулю. Вне коаксиальной пары магнитное поле отсутствует. Отсутствие внешнего электромагнитного поля обусловливает основные достоинства коаксиальных кабелей: широкий диапазон частот, большое число каналов, защищенность от помех.

Распределение плотности тока во внутреннем проводнике определяется лишь действием поверхностного эффекта. Силовые линии внутреннего магнитного поля, пересекая толщу проводника, наводят в нем вихревые токи, направленные по закону Ленца против вращения рукоятки буравчика. Вихревые токи в центре проводника имеют направление, обратное движению основного тока, протекающего по проводнику, а на периферии их направления совпадают. В результате взаимодействия вихревых токов с основным происходит такое перераспределение тока по сечению проводника, при котором плотность его возрастает к поверхности проводника. Данное явление, носящее название поверхностного эффекта, увеличивается с возрастанием частоты тока, магнитной проницаемости, проводимости и диаметра проводника. Во внешнем проводнике плотность тока увеличивается в направлении к ее внутренней поверхности. Это объясняется воздействием поля внутреннего проводника. При наличии внутреннего проводника плотность тока увеличивается на внутренней поверхности внешнего проводника. Переменное магнитное поле, создаваемое током проводника a, наводит в металлической толще полого проводника б вихревые токи. На внутренней поверхности проводника б вихревые токи совпадают по направлению с основным током, а на наружной поверхности движутся против него. В результате ток в проводнике перераспределяется таким образом, что его плотность возрастает в направлении к внутренней поверхности. Чем выше частота тока, тем сильнее эффект смещения тока на внешнюю поверхность проводника а и внутреннюю поверхность проводника б. Таким образом, внешний проводник коаксиальной пары выполняет две функции:1) является обратным проводником цепи передачи;2) защищает (экранирует) передачу, ведущуюся по кабелю, от мешающих влияний.