ВВЕДЕНИЕ

Изучение теплотехники студентами групп специальности «Литейное производство» предусматривает проведение определённого количества лабораторных работ. В данном руководстве собраны инструкции к лабораторным работам для студентов по направлению 150300 "Металлургия" специальности 150104 "Литейное производство чёрных и цветных металлов" дневной формы обучения. Данные указания могут быть использованы студентами других специальностей при изучении курса "Теплотехника".

Целью каждой лабораторной работы является глубокое усвоение материала по соответствующему разделу курса, а также приобретение необходимых навыков при постановке и проведении экспериментов, обработке их результатов.

К работе допускаются студенты, которые ознакомились с правилами по технике безопасности. При дальнейшей подготовке к каждой лабораторной работе студенты обязаны:

а) изучить соответствующий раздел курса "Теплотехники" и методическое руководство к работе;

б) уяснить устройство экспериментальной установки и получить чёткое представление о порядке проведения опыта;

в) изучить формы таблиц, графиков и необходимых справочных данных для оформления письменного отчёта.

К выполнению лабораторной работы допускаются студенты после контрольного опроса. Опрос производится по вопросам, представленным в конце каждой работы, а также по основным положениям изучаемого раздела курса "Теплотехники".

По окончании проведения опытов студенты должны показать полученные результаты преподавателю и после их одобрения отключить установку и привести в порядок рабочее место.

По каждой работе студент оформляет письменный отчёт, который должен включать цель работы, краткие теоретические сведения, принципиальную схему установки, протокол опытов, обработку опытных данных и выводы. По каждой работе студент сдаёт зачёт преподавателю. Опрос проводится по вопросам, представленным в конце каждой работы, а также по основным положениям изучаемого радела курса "Теплотехника". Студенты, не сдавшие зачёт по работе, к выполнению следующей работы на допускаются.

Лабораторная работа № 1

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СЛОЯ

Целью работы является изучение методики экспериментального определения коэффициента теплопроводности изоляционных материалов методом цилиндра и приобретение навыков проведения теплотехнического эксперимента.

ЗАДАНИЕ

Определить значение среднего коэффициента теплоемкости исследуемого материала при трех-четырех температурных режимах.

Построить график зависимости коэффициента теплопроводности от средней температуры материала.

Оценить погрешность полученных экспериментальных результатов.

Составить отчет по выполненной работе.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

По закону Фурье плотность теплового потока в процессе кондукции в твердом теле определяется величинами температурного градиента и коэффициента теплопроводности, т.е.

![]() ,

Вт/м2,

(1.1)

,

Вт/м2,

(1.1)

где λ - коэффициент теплопроводности, характеризующий способность различных веществ всех состояний проводить теплоту. Он численно равен количеству теплоты, переносимой кондукцией через 1 м2 изотермической поверхности в секунду при градиенте температуры 1 К/м.

Коэффициент теплопроводности, таким образом, зависит от температуры, давления и рода вещества, а для изоляционных материалов на его величину также существенно влияют плотность, структура, пористость и влажность.

Градиент температуры характеризует направление максимального изменения температуры в температурном поле. Температурное поле в сплошных средах описывается дифференциальным уравнением теплопроводности и условиями однозначности, характеризующими тепловое взаимодействие рассматриваемого тела с окружающей средой. Для данного случая дифференциальное уравнение имеет вид:

![]() ,

(1.2)

,

(1.2)

где Т – температура, К;

τ – время, с;

X, Y, Z – прямоугольные координаты;

a = λ/cρ, м2/с, коэффициент температуропроводности материала;

с, ρ – соответственно теплоемкость и плотность материала в Дж/(кг·К) и кг/м3.

Решение уравнения (2) для бесконечно длинной цилиндрической стенки (1>>d) при стационарных граничных условиях 1-го рода имеет вид

![]() ,

К, (1.3)

,

К, (1.3)

или

![]() ,

К, (1.4)

,

К, (1.4)

где: Тс1 и Тс2 – температуры на внутренней и внешней поверхностях цилиндрической стенки, °С;

d, d1, d2 - диаметры цилиндрической стенки соответственно для произвольной, внутренней и внешней цилиндрических поверхностей;

![]() – длина цилиндрической

стенки, м;

– длина цилиндрической

стенки, м;

Q – тепловой поток через стенку, Вт.

Из уравнения (4) следует, что если в процессе эксперимента, измерить, тепловой поток Q, проходящий через цилиндрическую стенку заданных размеров (d1, d2, ) и температуру двух произвольных цилиндрических поверхностей стенки (например, внутренней и наружной) Тс1 и Тс2 при установившемся тепловом режиме, то можно вычислить средний коэффициент теплопроводности материала стенки

,Вт/м·К,

(1.5)

,Вт/м·К,

(1.5)

Если определить зависимость коэффициента теплопроводности от температуры, то рассчитанное по формуле (5) значение λ следует отнести к средней температуре

![]() ,

К. (1.6)

,

К. (1.6)

Если

изменить тепловой поток Q,

то соответственно изменится температурное

поле в стенке. Это позволяет измерить

коэффициент теплопроводности при

различных температурах материала и

получить его зависимость от температуры.

Если зависимость по опытным данным

оказывается в пределах погрешности

эксперимента, то можно считать в пределах

этой погрешности

![]() ,

постоянной величиной. В противном случае

зависимость коэффициента теплопроводности

от температуры необходимо учитывать.

,

постоянной величиной. В противном случае

зависимость коэффициента теплопроводности

от температуры необходимо учитывать.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

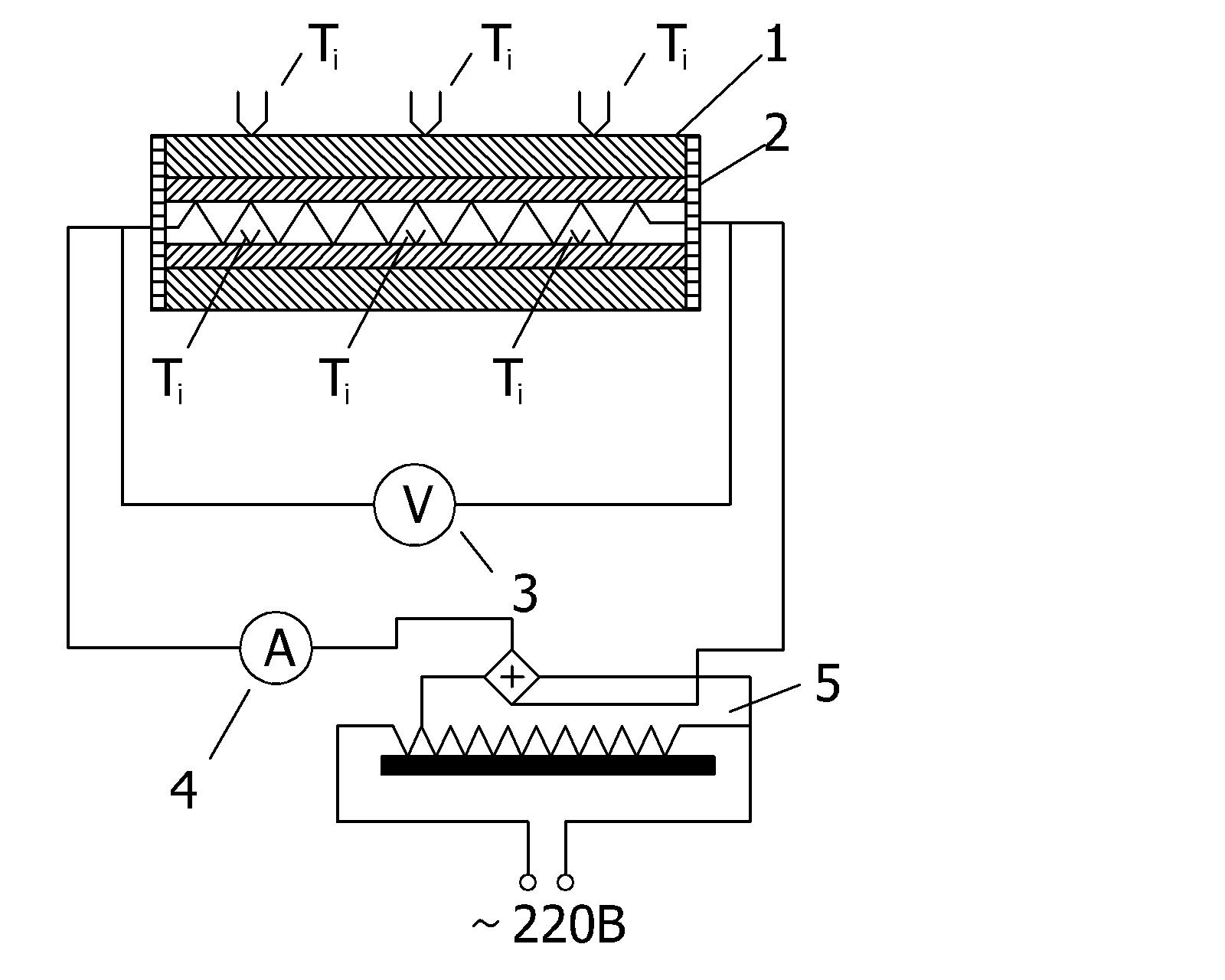

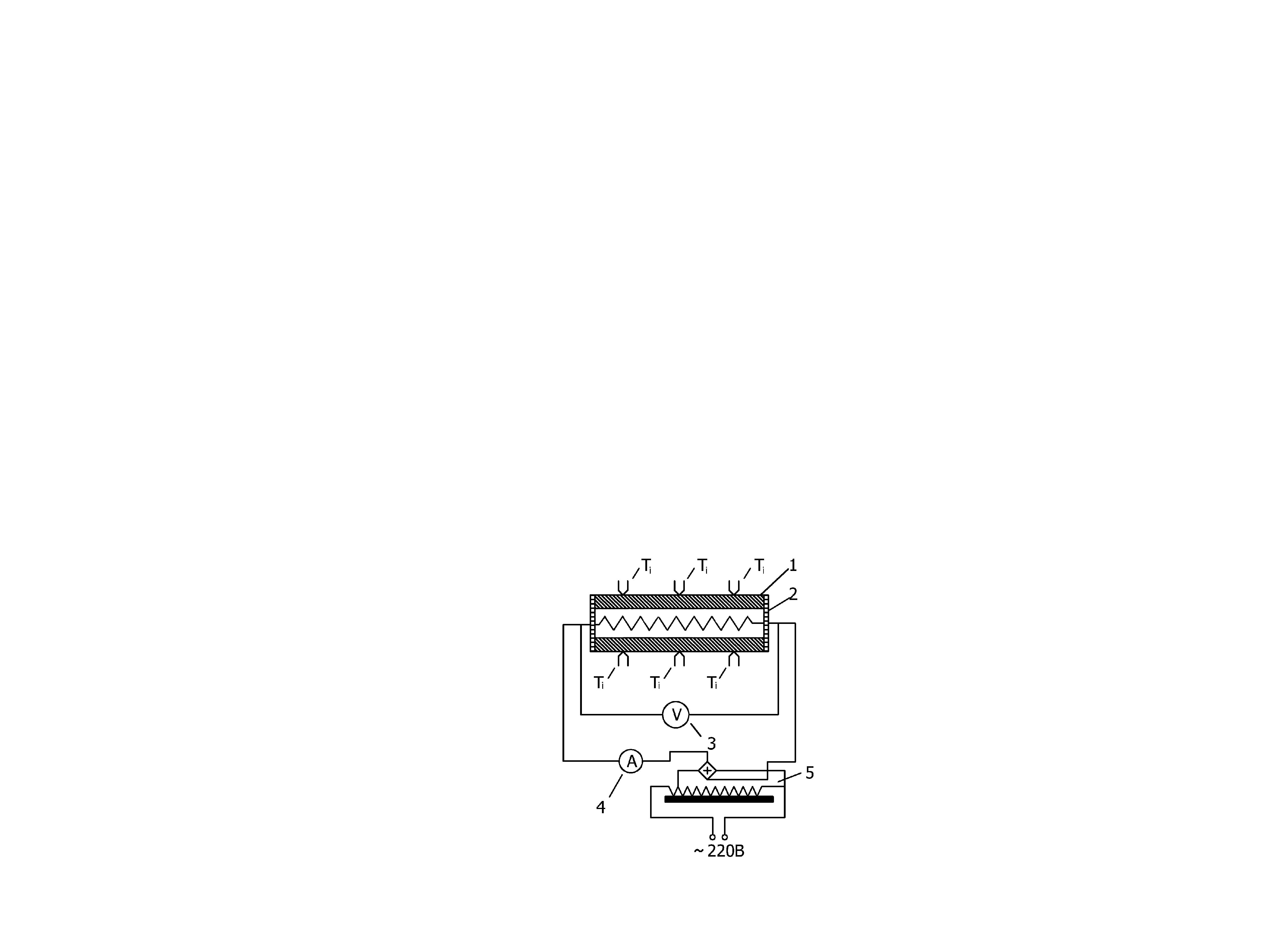

Схема экспериментального стенда показана на рисунке.

Исследуемый образец теплоизоляционного материала 1 (шнуровой асбест) в форме полого цилиндра диаметром 40/27 мм и длиной =1 м плотно установлен на керамической трубке 2, внутри которой расположен электрический нагреватель из нихромовой проволоки 3. На нагревательный элемент подается выпрямленное переменное напряжение через выключатель ВК и лабораторный автотрансформатор типа РНО-5.

Принципиальная схема установки

Электрическая мощность, подводимая к нагревательному элементу, измеряется методом амперметра-вольтметра. В стационарном состоянии поток теплоты, создаваемый нагревателем 2, полностью проходит радиально через исследуемый образец. За счет тепловой изоляции торцевые потери стенок у исследуемого образца сведены к нулю.

Температура внутренней поверхности образца измеряется тремя (хромель-копель) термопарами T1, Т2 и Т3, а наружной - термопарами Т4, T5 и Т6 одной и той же градуировки. ТермоЭДС термопар измеряется с помощью прибора ОВЕН.

Все термопары подключены к прибору ОВЕН через многоточечный переключатель термопар 7 ПТМ-12.

По данным измерений вычисляются средняя температура спаев

![]() ,

К . (1.7)

,

К . (1.7)

![]() К

(1.8)

К

(1.8)

Изменение температурного режима установки производится по заданию преподавателя с помощью автотрансформатора.

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТОВ

Перед проведением опытов студенты должны ответить на контрольные вопросы и подготовить протокол измерений. После проверки преподавателем готовности студентов разрешается приступить к проведению эксперимента.

Внимание: включение установки производится только лаборантом или преподавателем!

После подачи электрического напряжения на стенд измеряется температура холодных спаев Тх и устанавливается первый из заданных преподавателем режим работы. Так как опыты на стенде должны проводиться в стационарном режиме, то начало измерений должно производиться не ранее одного часа после установки заданного режима. Установление стационарного режима контролируется следующим образом: периодически через каждые 2-3 минуты производится запись показаний прибора ОВЕН 2ТРМ0. Если ЭДС термопар изменится не более чем на 0.01...0.02мВ за это время; то режим можно считать установившимся и после двух контрольных серий замеров можно перейти к основным измерениям.

На установившемся режиме основные измерения производятся не менее трех раз по каждому прибору. Рекомендуется следующая форма протокола измерений.

Таблица 1.1

Протокол результатов измерений

№ режимов |

I, A |

U, B |

Показания электронного терметра |

|||||

t1 °С |

t2°С |

t3 °С |

t4 °С |

t5 °С |

t6 °С |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Внимание. Результаты измерений и их первичная обработка обязательно обсуждаются с преподавателем, после чего можно переходить к следующему режиму работы установки.

Тепловой поток через исследуемый образец определяется мощностью электрического нагревателя

![]() ,

Вт. (1.9)

,

Вт. (1.9)

Среднее значение температуры на внутренней tc1 и наружной tc2 поверхностях образца определяется по формулам

![]() ,

К (1.10)

,

К (1.10)

![]() ,

К. (1.11)

,

К. (1.11)

Средняя температура образца определяется по формуле:

![]() ,

К. (1.12)

,

К. (1.12)

Среднее значение коэффициента теплопроводности материала при температуре tср рассчитывается по формуле (5).

Обработка результатов

Обработке подлежат результаты только тех измерений, которые получены в стационарном процессе теплопроводности.

По найденным значениям коэффициента теплопроводности строится график зависимости λ = f(t).

Точность полученных экспериментальных значений коэффициента теплопроводности оценивается по предельной относительной погрешности результата

,

(1.13)

,

(1.13)

где

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() - соответственно предельные относительные

погрешности прямых измерений тока,

напряжения, длины и перепада температур;

- соответственно предельные относительные

погрешности прямых измерений тока,

напряжения, длины и перепада температур;

![]() - коэффициент

Стьюдента – Фишера, зависящий от

доверительной вероятности оценки

погрешности α и числа измерений.

- коэффициент

Стьюдента – Фишера, зависящий от

доверительной вероятности оценки

погрешности α и числа измерений.

По найденным значениям коэффициента теплопроводности строится график зависимости.

Результаты расчетов оформляются протоколом следующей формы, куда вносят усредненные показатели приборов.

Таблица 1.2

Протокол результатов вычислений

№ режима |

I, A |

U, B |

Q, Вт |

|

|

Tср, К |

λ, Вт/(м*К) |

(∆λ/λ), 100% |

1 2 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

В отчете по лабораторной работе должны быть представлены:

Схема лабораторной установки.

Краткое описание методики опыта.

Протоколы измерений и результатов.

График зависимости λ = f(t).

Оценка предельной погрешности результатов измерений с указанием типов применяемых приборов и их точности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Дать определение температурного поля.

Изотермическая поверхность. Определение, примеры.

Что такое температурный градиент?

Коэффициент теплопроводности, его смысл и размерность?

Почему исследуемый в работе образец можно считать бесконечно длинным?

Тепловой поток, его смысли размерность?

Граничные условия первого, второго и третьего рода.

8. Дифференциальное уравнение теплопроводности в общем, виде.

Лабораторная работа № 2

ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЦИЛИНДРА ПРИ СВОБОДНОЙ КОНВЕКЦИИ

В НЕОГРАНИЧЕННОМ ОБЪЁМЕ

Цель работы: углубление знаний пo теории теплоотдачи при свободном движении жидкости - естественной конвекции в неограниченном объеме, ознакомление с методикой опытного исследования процесса и получение навыков экспериментирования

В результате работы должны быть усвоены понятия свободного движения жидкости, конвективного теплообмена и зависимость коэффициента теплоотдачи от различных факторов.

Задание

1. Определить значение среднего коэффициента теплоотдачи для горизонтального цилиндра при свободном движении воздуха и установить его зависимость от температурного напора.

Обработать результаты опытов по средней теплоотдаче в обобщенном критериальном виде.

Построить зависимость

,

,

.

.Составить отчет о выполненной работе.

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Свободное движение - движение возникающее вследствие разности плотностей нагретых и холодных частиц жидкости. Подобное движение всегда возникает около тела, если температура этого тела отличается от температуры окружающей среды. Тогда в окружающей среде устанавливается неравномерное распределение температуры и свободное движение частиц жидкой или газообразной среды. По мере нагревания частицы жидкости или газа становятся легче и поднимаются вверх, а на их место поступают более холодные частицы. Теплота, воспринятая частицами жидкости или газа от тела, переносится в окружающую среду.

Количество перенесенной теплоты будет тем больше, чем большее скорость жидкости или газа, скорость тем больше, чем больше разность температур тела и окружающей его среды. Кроме того, интенсивность теплоотдачи зависит от физических свойств среды, от формы и положения в пространстве.

В настоящей работе требуется установить влияние температурного напора на значение среднего коэффициента теплоотдачи от горизонтальной трубки к окружающему воздуху при свободной конвекции.

Средний коэффициент теплоотдачи определяется по соотношению

![]() ;

Вт/(м2·К),

(2.1)

;

Вт/(м2·К),

(2.1)

где

![]() тепловой

поток от нагретого тела, передаваемый

путем конвекции,

Вт;

тепловой

поток от нагретого тела, передаваемый

путем конвекции,

Вт;

![]() площадь

поверхности тела м2;

площадь

поверхности тела м2;

![]() температура

поверхности тела, ºС;

температура

поверхности тела, ºС;

![]() температура окружающей среды, °С.

температура окружающей среды, °С.

На

рис. 1 приведена схема лабораторной

установки, которая

состоит из стальной полированной трубки

1 с внешним диаметром

![]() ,

длиной

.

Внутри трубки установлен

электронагреватель 2. регулирование

электрической мощности нагревателя

осуществляется автотрансформатором

5. Напряжение и сила тока, потребляемая

нагревателем, измеряются вольтметром

3 и амперметром 4.

,

длиной

.

Внутри трубки установлен

электронагреватель 2. регулирование

электрической мощности нагревателя

осуществляется автотрансформатором

5. Напряжение и сила тока, потребляемая

нагревателем, измеряются вольтметром

3 и амперметром 4.

Для измерения температурного поля на поверхности трубки вмонтировано шесть термопар типа хромель-копель.

Термоэлектродвижущая сила (термо-э.д.с.) термопар измеряется с помощью прибора ОВЕН 2ТРМ0, который подключается к термопарам через переключатель 7 типа IIМТ-12. Схема заделки термопар показана на рисунке

Ознакомившись

с описанием установки и методикой

измерений

необходимо детально разобраться, в

электрической схеме

обогрева трубки. Далее следует заготовить

протокол для записи

измеряемых величин, (U

I,

![]() ,

,

![]() )

и проверить

правильность

подключения измерительных; приборов.

)

и проверить

правильность

подключения измерительных; приборов.

После того, как, установка подготовлена к работе и проверена исправность всех её элементов, включают нагреватель.

Принципиальная схема установки

Геометрия трубки указана на стенде:

d - диаметр трубки - 25 мм;

- длина трубки 1000 мм.

До наступления стационарного режима мощность нагревателя поддерживают постоянной в течение 50-70 мин. О наступлении стационарного режима свидетельствует постоянство показаний любой из шести термопар, установленных на внешней поверхности трубки.

Измеряются следующие величины; сила тока и падение напряжения в нагревателе, температура в шести точках (tс1, tс2, tс3, tс4, tс5, tс6) и температура окружающей среды .

Температура воздуха вдали от трубки измеряется ртутный термометром. Все измерения при данном температурном режиме проводятся три раза через 3-5 мин. Всего исследуется три температурных режима,

Вес измеренные величины заносятся в табл. 2.1 протокола измерений.

Таблица 2.1

Протокол измерений

№ п/п |

U В |

I A |

Показания термопар |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

||||

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|