- •Тема 2. Измерительные системы аналоговых электромеханических приборов

- •2.1 Принцип действия и устройство приборов магнитоэлектрической системы

- •2.2 Приборы электромагнитной системы

- •2.3 Приборы электро- и ферродинамической систем

- •2.4 Приборы индукционной системы

- •Однофазные индукционные счётчики

- •Т рёхфазные индукционные счётчики

- •Тема 3. Измерительные трансформаторы

- •3.1 Общие сведения, назначения, принцип действия, устройство

- •3.2 Измерительные трансформаторы тока

- •3.3 Трансформаторы напряжения

- •3.4 Измерительные трансформаторы постоянного тока

- •Тема 4. Измерительные мосты

- •4.1 Одинарные и двойные мосты постоянного тока

- •4.2 Мосты переменного тока

- •4.3 Компенсаторы постоянного тока

- •4.4 Компенсаторы переменного тока

- •Тема 5. Измерение токов и напряжений

- •5.1 Методы измерения постоянных токов и напряжений

- •5.2 Методы измерений токов и напряжений промышленной частоты

- •Тема 6. Измерение мощности и энергии

- •6.1 Общие сведения

- •6.2 Измерение мощности в цепях постоянного тока

- •6.3 Измерение активной мощности в цепях переменного тока

- •6.4 Измерение реактивной мощности

- •6.5 Измерение энергии в цепях переменного тока

- •Тема 7. Измерение сопротивлений, ёмкостей, индуктивностей

- •7.1 Методы и средства измерений сопротивлений

- •7.2 Измерение ёмкости и индуктивности

- •Измерение взаимной индуктивности

- •Тема 8. Измерение частоты и угла сдвига фаз электромеханическими приборами

- •8.1 . Измерение частоты

- •8.2 Измерение угла сдвига фаз

- •Литература

- •Содержание

- •Тема 1. Общие вопросы конструкции и эксплуатации электромеханических (аналоговых) приборов

- •Тема 2. Измерительные системы аналоговых электромеханических приборов

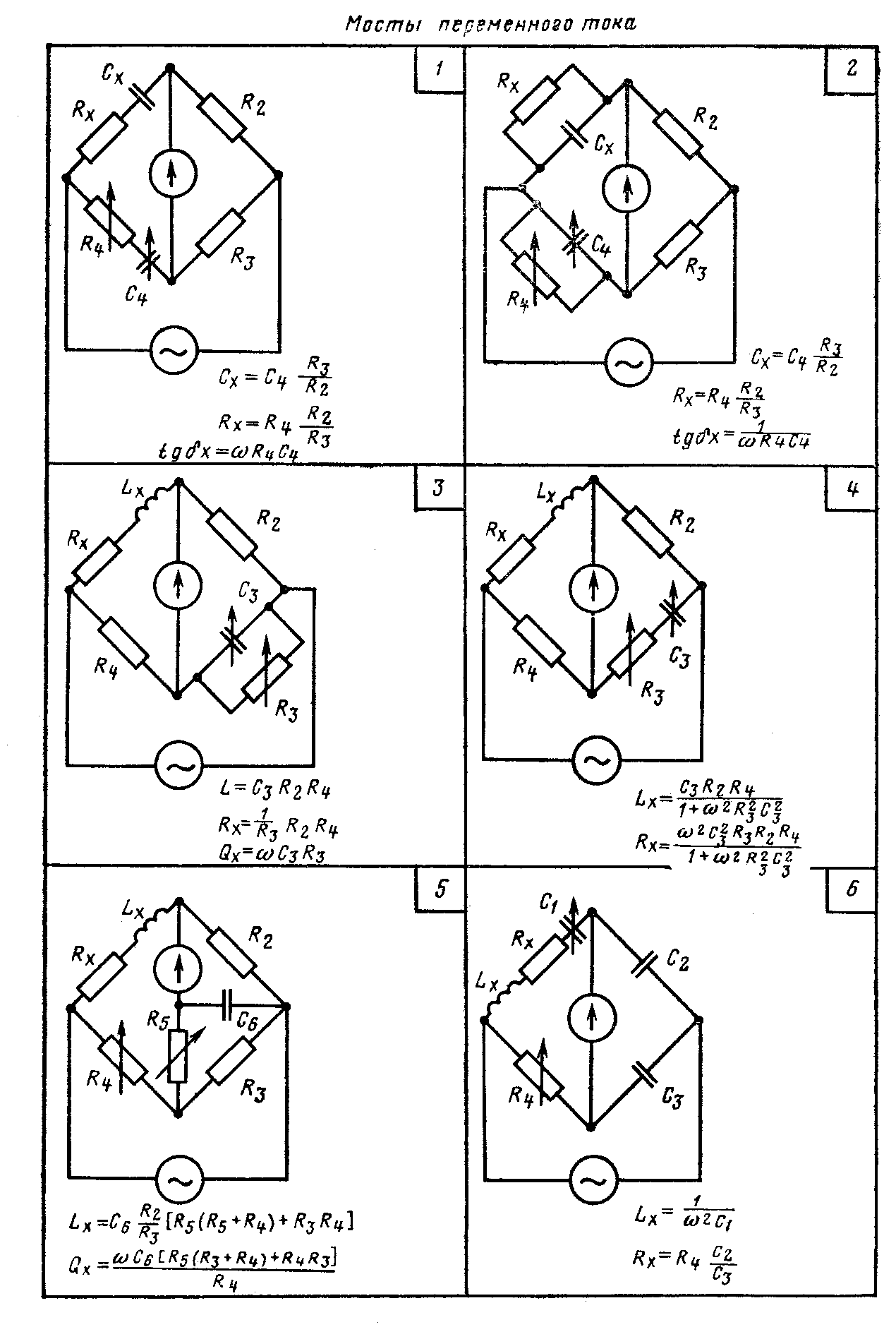

4.2 Мосты переменного тока

Схема одинарного моста переменного тока показана на рис. 4.4

Плечи моста содержат полные комплексные сопротивления, включающие активные и реактивные сопротивления. При отсутствии тока в измерительной диагонали равновесие моста будет иметь условие

Z1Z3 = Z2Z4

φ1 + φ3 = φ2 + φ4

Рис. 4.4 Схема моста переменного тока

Наличие двух уравнений равновесия означает необходимость регулирования не менее двух параметров моста для достижения равновесия. При различных комбинациях регулируемых элементов количество поочерёдных операций регулирования, необходимых для достижения равновесия, различно.

Свойство мостов переменного тока, характеризующееся количеством поочерёдных регулирований, называется сходимостью моста. В зависимости от того, входит ли частота напряжения питания моста в выражение условия равновесия, различают мосты частотно-зависимые и частотно-независимые.

В таблице 4.1 приведены наиболее распространённые схемы мостов переменного тока и уравнения для определения измеряемых величин.

Таблица 4.1

4.3 Компенсаторы постоянного тока

Компенсаторы – это приборы сравнения. Процесс измерения с помощью компенсатора осуществляется сравнением двух напряжений нулевым методом, получившим название компенсационного.

Этот метод, как правила, используется в измерительных установках и лабораторных приборах для поверки средств измерений.

Особенность: отсутствие тока в измерительной цепи в момент измерения, что позволяет на его основе создать приборы высокой точности.

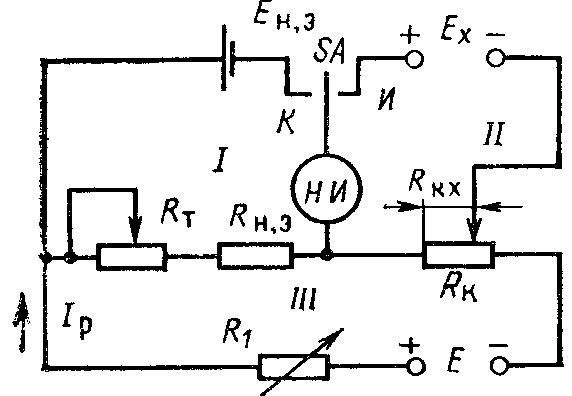

Схема простейшего компенсатора постоянного тока приведена на рис. 4.5. Она состоит из трёх контуров: I – контур нормального элемента, образованный нормальным элементом Енэ, нулевым индикатором НИ, образцовым резистором Rнэ и переменным резистором RТ, компенсирующим влияние окружающей температуры на ЭДС нормального элемента;

Рис. 4.5 Схема компенсатора постоянного тока

II – контур, называемый компенсационной цепью, образован нулевым индикатором, частью Rкх компенсационного резистора Rк и источником измеряемой ЭДС Ех;

III – контур рабочего тока, образованный последовательным соединением вспомогательного источника Е, резисторов RТ, Rнэ и Rк и реостата R1 для установки рабочего тока Iр.

Переключение производится переключателем рода работы SA. Порядок работы следующий. При положении переключателя К - «контроль» добиваются реостатом R1 нулевого положения индикатора, что соответствует равенству

Енэ = Iр (Rнэ + RТ)

где RТ - часть сопротивления резистора RТ, включённая в контур I.

Из этого равенства можно определить рабочий ток Iр для данного компенсатора. Если температура окружающей среды отличается от нормы, то подрегулирование компенсатора выполняется с помощью резистора RТ.

После контроля компенсатора его переключатель устанавливается в положение И – «измерение». При этом к нуль-индикатору подключается контур II. Изменением сопротивления Rк добиваются отсутствия тока в цепи гальванометра. Тогда с учётом

Ех = Iр = ЕнэRкх/(Rнэ + RТ)

Так как Енэ, Rнэ и RТ имеют постоянные значения, отсчёт компенсирующего напряжения Uк можно проводить по положению переключателей резистора Rк сразу в единицах напряжения.

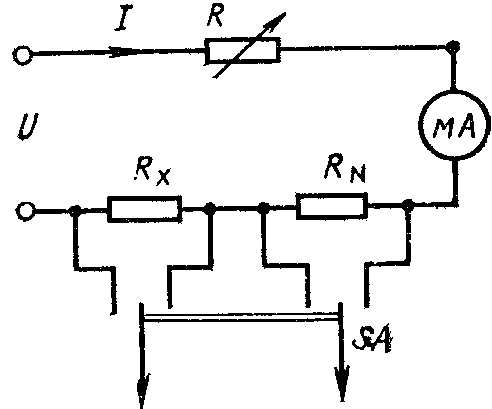

Компенсаторы постоянного тока позволяют измерять не только ЭДС, напряжение, но и значение тока Iх, сопротивления Rх.

Для измерения тока пользуются вспомогательной цепью, которая состоит из источника измеряемого тока Iх и образцового резистора RN, на котором возникает падение напряжения, позволяющее определить ток

Iх = Uх /RN

Для измерения сопротивления резистор Rх включают во вспомогательную цепь последовательно с источником питания и образцовым резистором RN (рис. 4.6). С помощью переключателя в двух положениях измеряют падение напряжения на образцовом сопротивлении и падение напряжения на измеряемом сопротивлении. Величина искомого сопротивления определиться как

R х

= RNUх/UN

х

= RNUх/UN

Рис. 4.6 Схема измерения сопротивления компенсатором

Требования к компенсаторам:

неизменность рабочего тока в процессе измерения;

простота отсчёта и возможность отсчёта с достаточным числом знаков.

Чувствительность компенсатора S определяется соотношением

S = SкSI = ΔI/ΔEх∙Δα/ΔI = Δα/ΔE

где Sк - чувствительность компенсационной цепи;

SI = Δα/ΔI - чувствительность нулевого индикатора по току;

ΔI - приращение тока в цепи нулевого индикатора вследствие приращения ΔEх измеряемой величины Eх.

Чувствительность Sк зависит от Rкх, сопротивления нулевого индикатора и сопротивления источника Eх.

Точность измерения обеспечивается высокой точностью нормального элемента, чувствительностью нулевого индикатора и стабильностью вспомогательного источника питания в цепи рабочего тока. Наибольшая точность 0,0005.

Компенсаторы постоянного тока выпускают с большим сопротивлением компенсационной цепи (высокоомные) и с малым (низкоомные).

Высокоомные имеют сопротивление компенсационной цепи до 10000 Ом на 1 В напряжения питания. В них используются гальванометры с относительно большим критическим сопротивлением. Верхний предел измерения ЭДС 1; 2; 2,5 В.

Для измерения малых ЭДС и напряжений используют низкоомные компенсаторы.