- •1. Биофизика как наука. Современные достижения биофизики и их значения для биологии и медицины.

- •2. Первое, второе и третье начало термодинамики.

- •3. Термодинамика биологической системы.

- •4. Энтропия. Энтропия и вероятность, скорость продукции энтропии. Соотношение Онзагера между потоком и движущей силой есть взаимосвязь.

- •5. Вязкость жидкости. Уравнение Ньютона. Ньютоновские и неньютоновские жидкости (на примере крови).

- •6. Течение вязкой жидкости по трубам. Уравнение Пуазейля. Гидравлическое сопротивление.

- •7. Ламинарное и турбулентное течение жидкости, число Рейнольдса.

- •9. Строение стенок сосудов и их механические свойства. Закон Лапласа, уравнение Ламе. Функциональные группы сосудов.

- •10. Факторы, обеспечивающие движение крови по кровеносным сосудам. Влияние эластических свойств на гемодинамику. Роль эффекта компрессионной камеры.

- •11. Работа и мощность сердца.

- •12. Пульсовые колебания скорости кровотока. Пульсовые колебания давления. Пульсовая волна. Уравнение для гармонических пульсов волны. Скорость пульсов волны.

- •13. Гидравлическое сопротивление в различных отделах кровеносной системы. Объемная и линейная скорость кровотока в зависимости от поперечного сечения сосудов.

- •14. Электрическая модель сердца.

- •16. Мембранология как наука. Определение понятия биологическая мембрана. Функции мембраны. Современная жидко – кристаллическая мозаичная модель мембраны.

- •17. Химический состав мембран. Липидные и белковые компоненты. Структура молекулы фосфолипида. Вода, как структурный компонент мембраны.

- •18. Поляриметр. Его устройство и принцип работы. Использование поляриметра для определения концентрации оптически активных веществ.

- •19. Текучесть липидного бислоя. Микровязкость мембран. Уравнения Стокса – Эйнштейна. Фазовые переходы в мембране. Значимость жидко – кристаллического состояния мембран для их функционирования.

- •20. Модельные мембранные системы. Использование липосом для транспорта лекарственных веществ.

- •21. Электронная микроскопия в исследовании биологических мембран. Устройство электронного микроскопа. Метод замораживания – скалывания, замораживания – травления.

- •22. Метод дифференциальной сканирующей калориметрии. Применение его для изучения фазовых переходов в биологических мембранах.

- •23. Мембранный транспорт. Виды мембранного транспорта и их особенности.

- •24. Пассивный транспорт неэлектролитов – обычная диффузия. Уравнение Фика.

- •25. Облегченная диффузия. Кинетическая схема транспорта незаряженных частиц с учетом переносчика. Уравнение облегченной диффузии.

- •26. Возможные схемы прохождения ионов через мембраны клеток. Основные подходы для описания транспорта ионов. Структура ионных каналов.

- •27. Пассивный транспорт. Уравнение Теорелла, Нернста – Планка.

- •29. Активный транспорт ионов Ca и н. Значимость ионных градиентов, создаваемых системами активного транспорта, для жизнедеятельности клетки.

- •30. Физические принципы вторично – активного транспорта. Аминокислот, сахаров, Na – Ca – обмен.

- •31. Мембранный потенциал. Методы измерения мембранного потенциала. Микроэлектродная техника.

- •32. Возникновение потенциала покоя. Гипотеза Бернштейна. Уравнение Нернста. Уравнение Гольдмана – Ходжами – Катца. Эквивалентная электрическая схема мембраны.

- •33. Потенциал действия – изменение проницаемости мембраны для ионов Na и k при генерировании потенциального действия.

- •34. Потенциал зависимые ионные каналы мембраны для k и Na. Структура, особенности функции. Изменение проницаемости мембраны для k и Na в различные фазы потенциального действия.

- •35. Свойства потенциала. Действия и его биологическое значение. Распределение нервного импульса по нервному волокну.

33. Потенциал действия – изменение проницаемости мембраны для ионов Na и k при генерировании потенциального действия.

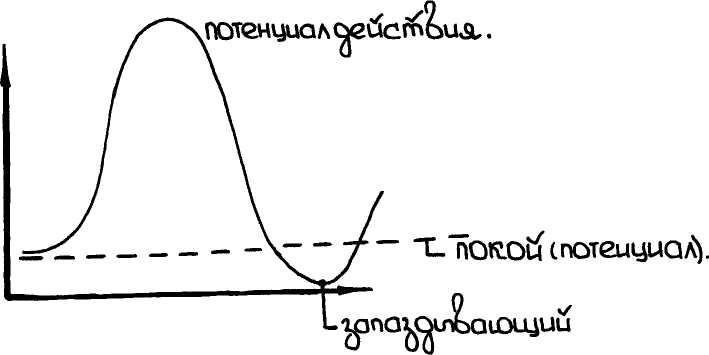

Потенциал действия – это общее изменение разности потенциалов на мембране, происходит при возбуждении клетки. Опыты показывают, что возбужденный участок становится электроотрицательным по отношению к покоящемуся, что является показателем перераспределения ионных потоков в возбужденном участке. Для клетки характерен запаздывающий потенциал, когда в течение некоторого времени на мембране существует меньший потенциал, чем потенциал покоя. Схема 1.

Потенциал действия приводит к кратковременному возрастанию потенциала внутри клетки. Потенциал становится положительным. При возбуждении клетки в начальный период увеличивается проницаемость мембран именно для ионов Na (Хаксли 1963г. на волокнах кальмара) он смог создать опыт с фиксацией определенного значения разности потенциалов на мембране, что позволило ему провести измерения ионных токов и проницаемость (сопротивление) мембран для ионов. Были получены кривые временной зависимости ионных токов через мембрану. Последовательность событий, происходит на клеточной мембране при возбуждении:

1). При возбуждении открываются каналы для ионов Na (проницаемость возрастает в 500 раз) отсюда следует, что отрицательный заряд с внутренней стороны мембраны становится положительным (фаза деполяризации мембраны) – пик мембранного потенциала.

2). Na поступает из внешней среды внутрь, что приводит к тому, что натриевые каналы закрываются (это происходит при генерации импульса) и открываются калиевые. K проходит в соответствие с градиентом концентрации из клетки до тех пор, пока не восстанавливается первоначальный отрицательный заряд на мембране и мембранный потенциал не достигнет своего первоначального значения (фаза реполяризации). За пиком потенциала действия следует небольшой минимум (запаздывающий потенциал).

34. Потенциал зависимые ионные каналы мембраны для k и Na. Структура, особенности функции. Изменение проницаемости мембраны для k и Na в различные фазы потенциального действия.

Входящие и выходящие потоки Na в Na – канале независимы. Это соответствует энергетическому профилю с высоким центральным барьером. Протонирование кислотной группы приводит к блокированию Na – канала. При физиологических значениях pH состоянию канала с депротонированной кислотной группой больше соответственно профиль, в котором центральный энергетический барьер расщепляется на два. В таком канале фиксируют анионный центр, притягивая катионы, облегчая их вход в канал. Однако тем самым одновременно затрудняется выход из основной потенциальной ямы, которая сможет облегчится, когда в боковом участке связывания появляется второй канал. Электростатическое отталкивание способствует выходу первого иона, и второй ион может заполнить центральную яму. Через Na – канал могут проходить различные органические катионы, размеры которого не превышают 0,3 · 0,5 нм. Na – канал открывается для гидроксиламмония и непроницаем для метил аммония (так как вдоль стенок располагаются атомы кислорода и атом водорода OH – группы гидроксиламмоний образует водородную связь, что уменьшает размер молекулы). Энергетический профиль для K – канала: Такой профиль соответствует условиям, когда наиболее медленной стадией транспорта является переход частиц через границу мембраны. Канал все время находится в заполненном двух частичном состоянии. Высокая эффективность ионов – блокаторов с длинной гидрофобной цепью свидетельствует о наличии в устье канала гидрофобных участков. Узкая часть поры (0,26 – 0,3 нм.). непроницаема, как для больших, так и для малых частиц. (небольшой эффект взаимодействия с атомами кислорода, в стенках поры). K – каналы лучше различают ионы, чем Na – каналы.