- •Родионов в.И.

- •Конспект лекций

- •«Электрический привод»

- •Содержание

- •Лекция 1

- •Функциональная схема автоматизированного электропривода

- •Типы электроприводов

- •Лекция 2 Механическая часть силового канала электропривода

- •Кинематическая схема электрического привода

- •Нагрузки к валу электродвигателя

- •Приведение моментов инерции нагрузки к валу двигателя

- •Лекция 3 Механические характеристики производственных механизмов и электрических двигателей

- •Механические характеристики механизмов

- •Механические характеристики электродвигателей

- •Лекция 4 Уравнения движения электропривода

- •Время ускорения и замедления привода

- •Определение оптимального передаточного отношения редуктора

- •Лекция 5 Механические характеристики электропривода постоянного тока с двигателем независимого возбуждения

- •Механические характеристики двигателя последовательного возбуждения

- •Механические характеристики двигателя смешанного возбуждения

- •Лекция 6 Тормозные режимы двигателей постоянного тока независимого возбуждения

- •Тормозные режимы двигателя последовательного возбуждения

- •Тормозные режимы двигателя смешанного возбуждения

- •Лекция 7 Механические характеристики асинхронного электропривода

- •Механическая и угловая характеристики синхронного электропривода

- •Лекция 8 переходные режимы в электроприводах

- •Пуск двигателя постоянного тока независимого возбуждения до основной угловой скорости

- •Ударное приложение нагрузки

- •Лекция 9 способы регулирования угловой скорости. Регулирование угловой скорости электропривода постоянного тока с двигателем независимого возбуждения

- •1. Рассказать о регулировании угловой скорости изменением

- •Регулирование угловой скорости изменением магнитного потока

- •Лекция 10 реостатное и импульсное параметрическое регулирование

- •Лекция 11 регулирование изменением напряжения на якоре

- •1. Регулирование изменением напряжения на якоре.

- •2. Система «генератор-двигатель».

- •Система «генератор-двигатель»

- •16.1. Механические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения при различных напряжениях.

- •16.2. Принципиальная схема включения двигателя постоянного тока независимого возбуждения по системе г-д.

- •Управляемые выпрямители

- •Лекция 12 Широтно-импульсные преобразователи и шУнтирование якоря

- •Регулирование угловой скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения шунтированиЕм якоря

- •18.3. Механическая характеристика двигателя постоянного тока независимого возбуждения при шунтировании обмотки якоря

- •18.4. Семейство механических характеристик при неизменном сопротивлении шунтирующего резистора и различных сопротивлениях последовательного резистора

- •Лекция 13 Регулирование угловой скорости двигателя постоянного тока последовательного возбуждения

- •Регулирование угловой скорости двигателя постоянного тока последовательного возбуждения шунтированием обмотки якоря или обмотки возбуждения

- •Лекция 14 Выбор электродвигателЯ

- •Нагревание и охлаждение электродвигателя

- •Выбор мощности электродвигателя для продолжительного режима

- •Лекция 15 Выбор электродвигателЯ для кратковременного и повторно-кратковременного режима

- •Выбор мощности электродвигателя для кратковременного режима

- •Выбор мощности электродвигателя для повторно-кратковременного режима

- •Дополнительная литература

Лекция 8 переходные режимы в электроприводах

План лекции:

Пуск двигателя постоянного тока независимого возбуждения

до основной угловой скорости.

Переходным или динамическим режимом электропривода называется режим работы при переходе из одного установившегося состояния привода к другому, происходящему во время пуска, торможения, реверсирования и резкого приложения нагрузки на валу. Эти режимы характеризуются изменениями ЭДС, угловой скорости, момента и тока.

Исследование переходных режимов позволяет правильно определить мощность электродвигателей и аппаратуры, рассчитать систему управления и оценить влияние работы электропривода на качество работы.

В переходном режиме электропривода взаимодействуют механические, электромагнитные и тепловые процессы. При быстро протекающих процессах изменение теплового состояния электропривода не оказывает существенного влияния на другие процессы, поэтому могут не учитываться. В этом случае говорят о электромеханическом переходном процессе.

Электромагнитные переходные процессы вызываются электромагнитной инерцией обмоток электрических машин и аппаратов. В тех случаях, когда определяющими будут только механические процессы, учитывающие механическую инерцию движущихся масс, влиянием электромагнитных переходных процессов можно пренебрегать.

При расчете переходных процессов необходимо построить зависимости

i

=f1(t);

М

=f2

(t);

![]() =

f3

(t),

(12.1)

=

f3

(t),

(12.1)

а в ряде

случаев

зависимость угла от времени

![]() = f4

(t).

= f4

(t).

Пуск двигателя постоянного тока независимого возбуждения до основной угловой скорости

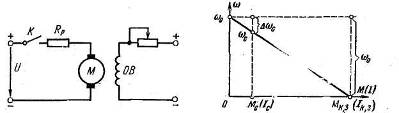

Переходный процесс пуска двигателя постоянного тока независимого возбуждения до основной скорости происходит в случае питания двигателя от сети постоянного тока при замыкании в цепи якоря выключателя К (рис. 12.1). В приведенной схеме постоянно включен резистор, следовательно, общее сопротивление цепи якоря

![]() (12.1)

(12.1)

При исследовании процесса пуска полагаются неизменными: магнитный поток двигателя Ф, напряжение сети U и момент нагрузки Mс. Кроме того, индуктивность обмотки якоря принимается Lя= 0.

Уравнения электрического и механического равновесия системы при пуске:

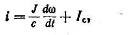

![]() (12.2)

(12.2)

(12.3)

Рис. 12.1. Принципиальная схема Рис, 12.2. Пусковая механическая

пуска двигателя постоянного характеристика двигателя

тока независимого возбуждения постоянного тока независимого

в одну ступень возбуждения

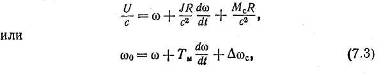

Если из уравнения (12.3.) определить значение тока якоря i и подставить его в (12.2.) а затем разделить его левую и правую части на с, то после несложных преобразований получаем:

(12.4)

(12.4)

где

0=

U/c—

угловая скорость двигателя при идеальном

холостом ходе;

![]() с=

MсR/c2

—

перепад угловой скорости

при нагрузке моментом Мс

(рис.

5.2); Тм

=

JR/c2

= J

0/Mк,з

—

электромеханическая постоянная

времени.

с=

MсR/c2

—

перепад угловой скорости

при нагрузке моментом Мс

(рис.

5.2); Тм

=

JR/c2

= J

0/Mк,з

—

электромеханическая постоянная

времени.

Электромеханической постоянной времени называется время, в течение которого привод, обладающий моментом инерции J, разгоняется без нагрузки из неподвижного состояния до угловой скорости идеального холостого хода T0 при неизменном моменте, равном моменту короткого замыкания MK,3. Необходимо отметить, что постоянная времени зависит от Мк,з .С увеличением сопротивления цепи якоря момент Мк,3 уменьшается и соответственно увеличивается постоянная времени. Электромеханическая постоянная времени не зависит от нагрузки.

Уравнение (12.3) может быть записано иначе:

![]()

Решение этого уравнения дает:

![]() (12.5)

(12.5)

где С– постоянная интегрирования, определяемая по начальным условиям переходного режима.

Для t = 0 начальное значение угловой скорости = нач, поэтому

![]() (12.6)

(12.6)

Теперь легко получить уравнение для угловой скорости двигателя при пуске в общем виде:

![]() (12.7.)

(12.7.)

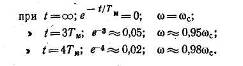

где Tс — установившаяся угловая скорость двигателя при моменте нагрузки Мс (рис. 12.3).

В частном случае, когда пуск двигателя совершается под нагрузкой из неподвижного состояния ( нач = 0),

![]() (12.8.)

(12.8.)

При пуске без нагрузки до установившейся угловой скорости 0

![]() (12.9.)

(12.9.)

Аналогичные формулы получаются, если вместо угловой скорости использовать частоту вращения двигателя п, об/мин, приводимую в каталогах.

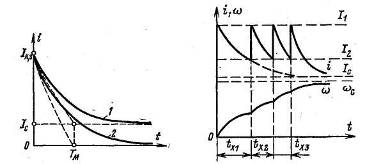

На рис. 12.2 представлены кривые = f(t) при пуске двигателя постоянного тока независимого возбуждения под нагрузкой (кривая 1) и без нагрузки (кривая 2). Согласно (12.8) процесс пуска теоретически заканчивается за бесконечно большое время. Однако практически можно считать процесс пуска закончившимся при tп = 3 Тм, так как угловая скорость в этом случае отличается от установившегося значения не более чем на 5%. Из (12.8) вытекает, что

(12.10)

(12.10)

Таким образом, для t=3 Тм угловая скорость привода отличается от установившегося значения не более чем на 5 %, и можно считать, что неустановившийся процесс к этому времени практически закончится.

Если бы пуск двигателя совершался с неизменным моментом, равным Мк,3, то угловая скорость двигателя во времени изменялась бы по прямой Оа при пуске двигателя без нагрузки и по Об — при пуске под нагрузкой (рис. 12.3).

Рис. 12.3. Графики переходных процессов при пуске двигателя постоянного тока независимого возбуждения

Следовательно, если провести через начало координат касательную к кривой 2 до пересечения с горизонталью, проходящей через точку 0, то полученный отрезок 0--а даст в определенном масштабе значение t = Тм. Если же аналогичным путем провести касательную к прямой 1, то отрезок с--б также будет равен Тм.

Зависимость тока в цепи якоря от времени при пуске двигателя определяется из формулы (5.2):

где Iс = Mc/c — ток нагрузки.

Определив из (12.5)

![]() ,

,

и подставив значение производной в уравнение для тока, получим:

![]() (12.11)

(12.11)

Для начальных условий при t = 0; i = Iнач постоянная интегрирования

![]()

Подставив постоянную интегрирования С в (12.11), найдем:

![]() (12.12)

(12.12)

Начальное значение тока в общем виде определяется по формуле

![]()

В частном случае, когда пуск совершается из неподвижного состояния двигателя, ЭДС его равна 0 и Iнач = Iкз = U/R.

Ток в якоре при этом выражается зависимостью

![]() (12.13)

(12.13)

При пуске без нагрузки, когда Iс = 0,

![]() (12.14)

(12.14)

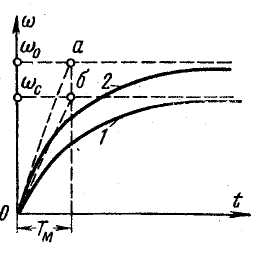

По (12.13) и (12.14) построены кривые i= f (t), приведенные на рис. 12.4.

Из рассмотрения (12.7), (12.6), а также (12.13.) и (12.14) можно заключить, что если механическая характеристика двигателя линейна и момент нагрузки постоянен, то = f(t) и i=f1(t) выражаются простыми экспоненциальными зависимостями.

При многоступенчатом резисторном пуске двигателя постоянного тока независимого возбуждения и постоянном напряжении сети задаются обычно определенными границами колебаний пускового тока или пускового момента. В этом случае для нахождения времени пуска удобнее пользоваться в качестве исходного не уравнением угловой скорости, а уравнением тока (12.12.).

Процесс пуска двигателя в несколько ступеней, изображенный на рис. 12.5, характерен тем, что ток двигателя во время пуска колеблется в пределах от I1 до I2. В начале пуска Iнач = I1, далее по мере ускорения двигателя растет его ЭДС, вследствие чего начинает уменьшаться ток в цепи якоря двигателя, а, следовательно, и момент двигателя. Когда ток достигнет некоторого значения I2, выключается часть пускового резистора с таким расчетом, чтобы ток двигателя снова достиг значения I1 и т. д.

Рис. 12.4. Кривые i = f(t) при Рис. 12.5. Графики при реостат- пуске двигателя постоянного ном пуске двигателя постоян- тока независимого возбуждения ного тока независимого воз- в одну ступень: буждения в несколько ступе-

1-пуск под нагрузкой; 2-пуск ней.

вхолостую.

Найдем время tx, в течение которого ток двигателя изменяется от I1 до I2. Для этого воспользуемся уравнением (12.12.), написав его в следующем виде:

![]() (12.15.)

(12.15.)

где I1 и I2 — границы изменения пускового тока (рис. 12.5); tx _- время разбега двигателя на рассматриваемой ступени пускового резистора; Тмх — электромеханическая постоянная времени для той же ступени.

Постоянная времени для каждой ступени резистора соответствует суммарному сопротивлению цепи якоря.

Решая (12.15.) относительно времени разбега, находим:

![]() (12.16)

(12.16)

Если значение тока нагрузки Iс не изменяется, то под знаком логарифма стоит постоянная величина и, следовательно, можно написать:

![]() (12.17.)

(12.17.)

По мере выведения резистора сопротивление цепи якоря уменьшается, а, следовательно, уменьшается и электромеханическая постоянная времени, что приводит в свою очередь к уменьшению времени разбега на каждой последующей ступени, т. е. tx1 > tx2 > tx3 и т. д.

Приведенная на рис. 12.5 зависимость i= f (t) построена на основании (12.12.) с учетом сказанного выше, а кривая угловой скорости двигателя = f(t) построена по (12.6.). Время переходного процесса на последней ступени (при I = Iс или = с) получается равным бесконечности.

Практически для этой ступени надо принимать подобно предыдущему

![]()

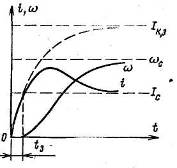

В тех случаях, когда время протекания электромагнитных процессов соизмеримо со временем протекания механических процессов, приходится учитывать и влияние электромагнитной инерции цепи якоря, которым мы до сих пор пренебрегали. На рис. 12.6 показаны кривые пуска двигателя при постоянном напряжении сети и учете индуктивности якоря. Как видно из рис. 12.6, пуск двигателя состоит из двух этапов.

Первый этап: якорь двигателя неподвижен, пока ток в якоре не достигнет значения, необходимого для создания момента трогания.

Рис. 12.6. Графики =f(t) и i=f(t) при пуске в одну ступень под нагрузкой двигателя постоянного тока независимого возбуждения, построенные с учетом электромагнитной инерции якоря

На первом этапе увеличение тока двигателя зависит от скорости протекания электромагнитного процесса, определяемого уравнением напряжений для цепи якоря двигателя:

![]() (12.18)

(12.18)

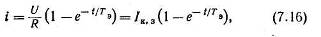

Решение (12.18) при индуктивности якоря Lя = const дает закон изменения тока в якоре при неподвижном якоре

(12.19)

(12.19)

где Iк,3=U/R—ток короткого замыкания двигателя; Тэ=L/R — электромагнитная постоянная времени цепи якоря; она имеет размерность времени и определяет скорость протекания электромагнитных процессов.

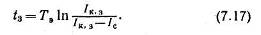

Кривая тока, построенная по (12.19), изображена на рис. 12.6 в пределах промежутка времени t3 сплошной кривой, а за его пределами штриховой. Время t3, которое называют временем запаздывания, определяется из (12.19) при подстановке тока i = Iс. В этом случае

(12.20)

(12.20)