- •1) Физика — фундаментальная отрасль естествознания

- •2) Предмет и задачи физики

- •Абсолютная система отсчёта

- •Физическая размерность

- •Энергия и масса

- •Теорема о кинетической энергии

- •48) Уравнение неразрывности

- •61) Энергия в релятивистской механике -

- •Второй закон Ньютона в релятивистской механике

- •Существуют также шкала Фаренгейта, Цельсия , Кельвина

- •Шкала Фаренгейта

- •Закон теплопроводности Фурье

- •Прибор для измерения вязкости называется вискозиметром. Влияние температуры на вязкость газов

- •Принцип суперпозиции в электродинамике

- •Примеры нарушения электродинамического принципа суперпозиции

- •Отсутствие принципа суперпозиции в нелинейных теориях

- •Вычисление разности потенциалов по напряженности поля

- •1.6. Электрическое поле диполя

- •Квантовая механика Полупроводники Физика атомного ядра

- •Поляризация диэлектриков

- •Индуцированный заряд

- •Как обнаружить электрический заряд?

- •Как определить знак электрического заряда?

- •Электростатическая индукция в проводниках

- •Электростатическая индукция в диэлектриках

- •Применение

Принцип суперпозиции в электродинамике

Принцип суперпозиции является следствием, прямо вытекающем из рассматриваемой теории, а вовсе не постулатом, вносимым в теорию a priori. Так, например, в электростатике принцип суперпозиции есть следствие того факта, что уравнения Максвелла в вакууме линейны. Именно из этого следует, что потенциальную энергию электростатического взаимодействия системы зарядов можно легко сосчитать, вычислив потенциальную энергию каждой пары зарядов.

Другим следствием линейности уравнений Максвелла является тот факт, что лучи света не рассеиваются и вообще никак не взаимодействуют друг с другом. Этот закон можно условно назвать принципом суперпозиции в оптике.

Подчеркнём, что электродинамический принцип суперпозиции не есть незыблемый закон Природы, а является всего лишь следствием линейности уравнений Максвелла, то есть уравнений классической электродинамики. Поэтому, когда мы выходим за пределы применимости классической электродинамики, вполне стоит ожидать нарушение принципа суперпозиции.

Примеры нарушения электродинамического принципа суперпозиции

Если рассматривается электродинамика не в вакууме, а в какой-либо среде, то принцип суперпозиции может нарушаться. Так, например, если поляризуемость или намагниченность среды нелинейно зависят от приложенного поля, это приводит к нелинейным поправкам в уравнениях Максвелла. Прямым следствием этого является нарушение принципа суперпозиции в такой нелинейной среде.

В некоторых случаях эти нелинейности невелики, и принцип суперпозиции с некоторой степенью приближения может выполняться. В других случаях нарушение принципа суперпозиции велико и может приводить к принципиально новым явлениям. Так, например, два луча света, распространяющиеся в нелинейной среде, могут изменять траекторию друг друга. Более того, даже один луч света в нелинейной среде может воздействовать сам на себя и изменять свои характеристики. Многочисленные эффекты такого типа изучает нелинейная оптика.

Принцип суперпозиции нарушается также в вакууме при учёте квантовых явлений. В квантовой электродинамике фотон может на некоторое время превратиться в электрон-позитронную пару, которая уже может взаимодействовать с другими фотонами. Эффективно это приводит к тому, что фотоны могут взаимодействовать друг с другом. Такого типа процессы (рассеяние света на свете и другие процессы нелинейной электродинамики) наблюдались экспериментально. [источник не указан 460 дней]

Отсутствие принципа суперпозиции в нелинейных теориях

Тот факт, что уравнения классической электродинамики линейны, является скорее исключением, чем правилом. Многие фундаментальные теории современной физики являются нелинейными. Например, квантовая хромодинамика — фундаментальная теория сильных взаимодействий — является разновидностью теории Янга — Миллса, которая нелинейна по построению. Это приводит к сильнейшему нарушению принципа суперпозиции даже в классических (неквантованных) решениях уравнений Янга — Миллса.

Другим известным примером нелинейной теории является общая теория относительности. В ней также не выполняется принцип суперпозиции. Например, Солнце притягивает не только Землю и Луну, но также и само взаимодействие между Землёй и Луной. Впрочем, в слабых гравитационных полях эффекты нелинейности слабы, и для повседневных задач приближённый принцип суперпозиции выполняется с высокой точностью.

Наконец, принцип суперпозиции не выполняется, когда речь идёт о взаимодействии атомов и молекул. Это можно пояснить следующим образом. Рассмотрим два атома, связанных общим электронным облаком. Поднесем теперь точно такой же третий атом. Он как бы оттянет на себя часть связывающего атомы электронного облака, и в результате связь между первоначальными атомами ослабнет. То есть, присутствие третьего атома изменяет энергию взаимодействия пары атомов. Причина этого проста: третий атом взаимодействует не только с первыми двумя, но и с той «субстанцией», которая обеспечивает связь первых двух атомов.

Нарушение принципа суперпозиции во взаимодействиях атомов в немалой степени приводит к тому удивительному разнообразию физических и химических свойств веществ и материалов, которое так трудно предсказать из общих принципов молекулярной динамики.

6.

|

Связь между напряженностью и потенциалом |

|

|

|

Разные

пробные заряды q',q'',…

будут

обладать в одной и той же точке поля

разными энергиями W',

W'' и

так далее. Однако отношение

Из этого выражения следует, что потенциал численно равен потенциальной энергии, которой обладает в данной точке поля единичный положительный заряд. Подставив в (3.3.1.) значение потенциальной энергии (3.2.4), получим для потенциала точечного заряда следующее выражение:

Потенциал, как и потенциальная энергия, определяют с точностью до постоянной интегрирования. Поскольку физический смысл имеет не потенциал, а разность потенциалов, поэтому договорились считать, что потенциал точки, удаленной в бесконечность, равен нулю. Когда говорят «потенциал такой-то точки» – имеют в виду разность потенциалов между этой точкой и точкой, удаленной в бесконечность. Другое определение потенциала:

т.е.

потенциал

численно равен работе, которую совершают

силы поля над единичным положительным

зарядом при удалении его из данной

точки в бесконечность (илинаоборот

– такую же работу нужно совершить,

чтобы переместить единичный положительный

заряд из бесконечности в данную точку

поля).

При этом

Если поле создается системой зарядов, то, используя принцип суперпозиции, получаем:

Тогда

и для потенциала

т.е. потенциал поля, создаваемый системой зарядов, равен алгебраической сумме потенциалов, создаваемых каждым из зарядов в отдельности<. А вот напряженности складываются при наложении полей – векторно. По этой причине потенциалы полей считать проще, чем напряженности. Вернемся к работе сил электростатического поля над зарядом q. Выразим работу через разность потенциалов между начальной и конечной точками:

Таким образом, работа над зарядом q равна произведению заряда на убыль потенциала. То есть

где U – напряжение. (Между прочим, хорошая аналогия с гравитационным полем:

здесь gh – имеет смысл потенциала, а m – заряда гравитационного поля).

Итак,

потенциал – скалярная величина,

поэтому пользоваться и вычислять φ

проще, чем

Формулу

В

СИ – единица потенциала

В физике часто используется единица энергии и работы, называемая электрон - вольт (эВ) – это работа, совершенная силами поля над зарядом, равным заряду электрона при прохождении им разности потенциалов 1 В, то есть:

|

|

7.

В

случае, если в электростатическом поле

точечного заряда Q из точки 1 в точку 2

вдоль какой-либо траектории (рис. 1)

двигается другой точечный заряд Q0,

то сила, которая приложена к заряду,

совершает некоторую работу. Работа силы

F

на элементарном перемещении dl

равна

![]() Так

как dl/cosα=dr,

то

Так

как dl/cosα=dr,

то

![]() Работа

при перемещении заряда Q0

из точки 1 в точку 2

Работа

при перемещении заряда Q0

из точки 1 в точку 2

![]() (1)

от траектории перемещения не

зависит, а определяется только положениями

начальной 1 и конечной 2 точек. Значит,

электростатическое поле точечного

заряда является потенциальным,

а электростатические силы — консервативными

Из формулы (1) видно, что работа,

которая совершается при перемещении

электрического заряда во внешнем

электростатическом поле по произвольному

замкнутому пути L, равна нулю, т.е.

(1)

от траектории перемещения не

зависит, а определяется только положениями

начальной 1 и конечной 2 точек. Значит,

электростатическое поле точечного

заряда является потенциальным,

а электростатические силы — консервативными

Из формулы (1) видно, что работа,

которая совершается при перемещении

электрического заряда во внешнем

электростатическом поле по произвольному

замкнутому пути L, равна нулю, т.е.

![]() (2)

Если в качестве заряда, которого

перемещают в электростатическом поле,

взять единичный точечный положительный

заряд, то элементарная работа сил поля

на пути dl

равна Еdl

= Eldl,

где El

= Ecosα — проекция вектора Е

на направление элементарного переме¬щения.

Тогда формулу (2) можно представить в

виде

(2)

Если в качестве заряда, которого

перемещают в электростатическом поле,

взять единичный точечный положительный

заряд, то элементарная работа сил поля

на пути dl

равна Еdl

= Eldl,

где El

= Ecosα — проекция вектора Е

на направление элементарного переме¬щения.

Тогда формулу (2) можно представить в

виде

![]() (3)

Интеграл

(3)

Интеграл

![]() называется

циркуляцией вектора напряженности.

Значит, циркуляция вектора напряженности

электростатического поля вдоль любого

замкнутого контура равна нулю. Силовое

поле, которое обладает свойством (3),

называется потенциальным.

Из равенства нулю циркуляции вектора

Е

следует, что линии напряженности

электростатического поля не могут быть

замкнутыми, они обязательно начинаются

и кончаются на зарядах (на положительных

или отрицательных) или же идут в

бесконечность.

Формула (3) верна

только для электростатического поля.

В дальнейшем будет показано, что с случае

поля движущихся зарядов условие (3) не

верно (для него циркуляция вектора

напряженности отлична от нуля).

называется

циркуляцией вектора напряженности.

Значит, циркуляция вектора напряженности

электростатического поля вдоль любого

замкнутого контура равна нулю. Силовое

поле, которое обладает свойством (3),

называется потенциальным.

Из равенства нулю циркуляции вектора

Е

следует, что линии напряженности

электростатического поля не могут быть

замкнутыми, они обязательно начинаются

и кончаются на зарядах (на положительных

или отрицательных) или же идут в

бесконечность.

Формула (3) верна

только для электростатического поля.

В дальнейшем будет показано, что с случае

поля движущихся зарядов условие (3) не

верно (для него циркуляция вектора

напряженности отлична от нуля).

Рис.1

8.

Число линий вектора E, пронизывающих некоторую поверхность S, называется потоком вектора напряженности NE.

Для вычисления потока вектора E необходимо разбить площадь S на элементарные площадки dS, в пределах которых поле будет однородным (рис.13.4).

Поток напряженности через такую элементарную площадку будет равен по определению(рис.13.5).

![]()

где

![]() -

угол между силовой линией и нормалью

-

угол между силовой линией и нормалью

![]() к

площадке dS;

к

площадке dS;

![]() -

проекция площадки dS на плоскость,

перпендикулярную силовым линиям. Тогда

поток напряженности поля через всю

поверхность площадки S будет равен

-

проекция площадки dS на плоскость,

перпендикулярную силовым линиям. Тогда

поток напряженности поля через всю

поверхность площадки S будет равен

|

(13.4) |

Так

как

![]() ,

то

,

то

|

(13.5) |

где

![]() -

проекция вектора

-

проекция вектора

![]() на

нормаль и к поверхности dS.

на

нормаль и к поверхности dS.

9.

Теорема Гаусса в интегральной форме |

Формулируется тремя способами: 1. Поток вектора электрического смещения через любую замкнутую поверхность, окружающую некоторый объем, равен алгебраической сумме свободных зарядов, находящихся внутри этой поверхности

Вектор

2.

Так как

Вектор

3. Поток вектора через любую замкнутую поверхность создается не только суммой свободных зарядов, но и суммой связанных зарядов

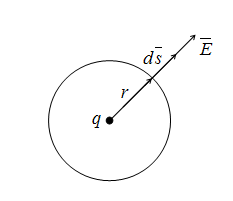

Теорему Гаусса можно использовать для нахождения напряженности или электрического смещения в какой-либо точке поля, если через эту точку можно провести замкнутую поверхность таким образом, что все ее точки будут в симметричных (одинаковых условиях по отношению к заряду, находящемуся внутри замкнутой поверхности). Такой поверхностью являются обычно сфера (если заряд точечный), или боковая поверхность цилиндра (если заряд линейный). В качестве примера использования теоремы Гаусса найдем напряженность поля, создаваемую точечным зарядом в точке, удаленной на расстояние r от за��яда. С этой целью через заданную точку проведем сферическую поверхность радиусом r, полагая, что заряд находится в центре сферы (рис. 15.3).

Рис. 15.3. К определению поля точечного заряда Элемент

поверхности сферы

Напряженность поля:

Откуда

где C – постоянная интегрирования.

|

9.

|

Поле бесконечной заряженной нити Рассмотрим поле, созданное зарядом, равномерно распределенным по бесконечной нити. Эту задачу мы решили на прошлой лекции, воспользовавшись принципом суперпозиции электрических полей (см. 1.11). Теперь покажем, несколько проще можно рассчитать это поле с помощью теоремы Гаусса. Определим

напряжённость поля на расстоянии r

от нити, заряженной с постоянной

линейной плотностью

Окружим нить замкнутой цилиндрической поверхностью (рис. 2.7.). Высота цилиндра — h, а радиус его основания — r.

Рис. 2.7. Поле,

созданное заряженной нитью, обладает

цилиндрической симметрией. В связи с

этим векторы напряжённости во всех

точках боковой поверхности цилиндра

будут одинаковы по модулю и направлены

радиально, то есть перпендикулярно к

боковой поверхности цилиндра. На

основаниях цилиндра векторы

Вычислим поток вектора через поверхность выбранного цилиндра. Полный поток через эту замкнутую «гауссову» поверхность складывается из потока через боковую поверхность цилиндра и через два его основания:

Последние

два интеграла равны нулю, так как

«скользящие» по основаниям цилиндра

векторы

не

пронизывают их и не создают никакого

потока. Формально эти два интеграла

равны нулю, так как между векторами

и

прямой

угол и

Во

всех точках боковой поверхности

цилиндра E =Еr = const и

Поэтому поток через боковую поверхность цилиндра равен

Это поток вектора напряжённости электрического поля, вычисленный по определению потока. Теперь воспользуемся теоремой Гаусса, отметив предварительно, что «заряд, заключённый внутри гауссовой поверхности» в данном случае сосредоточен на отрезке нити h — на оси цилиндра:

Таким образом

Отсюда теперь легко получить знакомую нам гиперболическую зависимость напряжённости поля от расстояния до нити — r (см. 1.11).

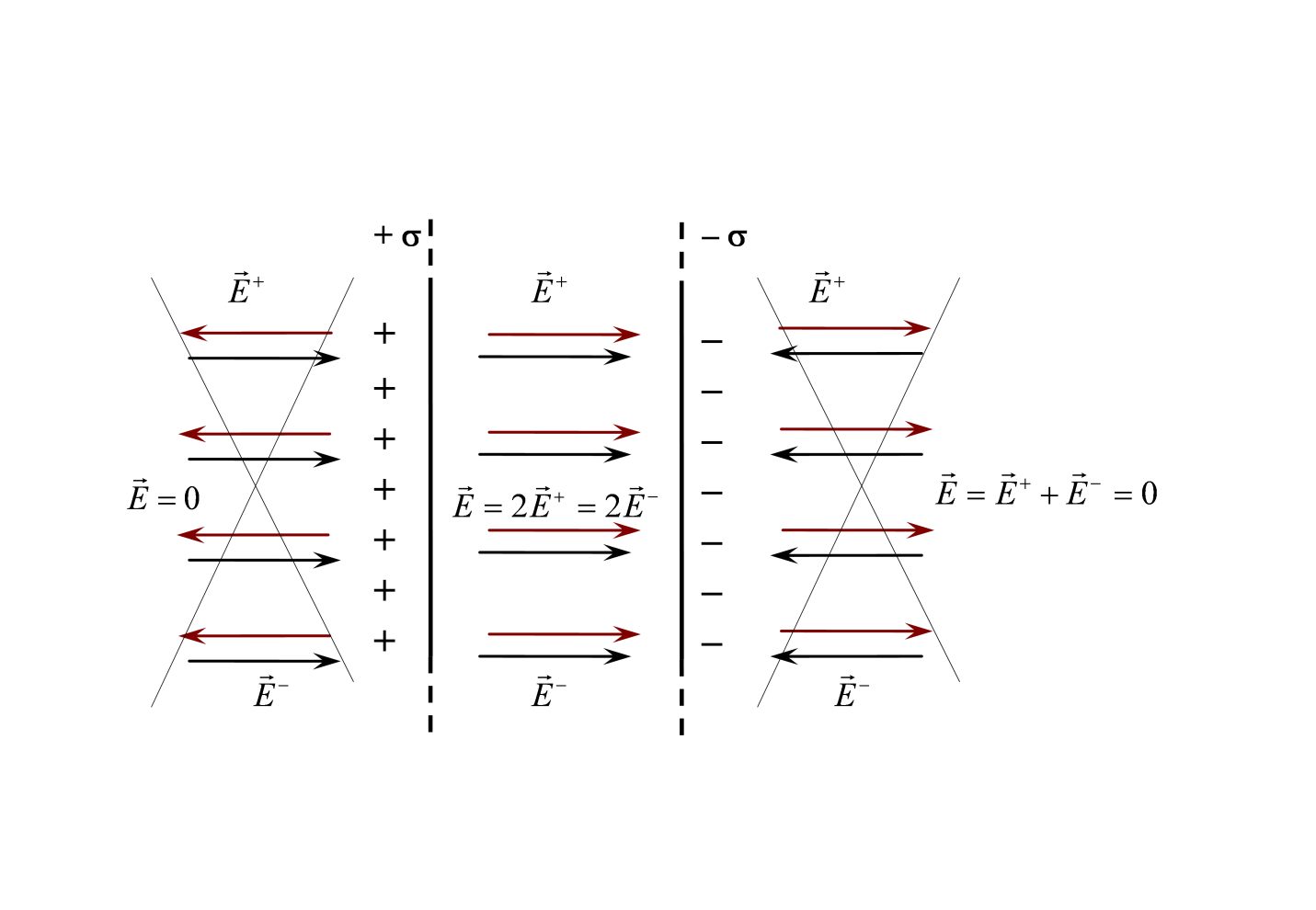

Пусть электрическое поле создаётся зарядом, равномерно распределённым по поверхности безграничной плоскости, с поверхностной плотностью s (рис. 2.8.)

Рис. 2.8. Из симметрии задачи следует, что поле повсюду направлено перпендикулярно к поверхности. Выясним, как меняется напряжённость поля по мере удаления от заряженной плоскости. В качестве гауссовой поверхности удобно выбрать цилиндр. Ось цилиндра направим перпендикулярно плоскости, его основание расположим на расстоянии Х симметрично по обе стороны от поверхности. Вычислим поток вектора напряжённости через боковую поверхность и основания цилиндра. Как следует из рис. 2.8., поток вектора напряжённости через боковую поверхность цилиндра равен нулю, так как здесь повсюду векторы напряжённости «скользят» по поверхности и . Тогда полный поток через замкнутую цилиндрическую поверхность можно записать как поток через два основания цилиндра.

Это величина, рассчитанная по определению потока. Теперь воспользуемся теоремой Гаусса, заметив, что заряд q, «находящийся внутри гауссовой поверхности», в данном случае сосредоточен на площадке S = Sосн, «вырезанной» цилиндром на бесконечной плоскости

Объединим результаты(2.15) и (2.14) в уравнение Гаусса:

Откуда следует

Вывод. Поле, созданное бесконечной равномерно заряженной плоскостью, однородно. Оно не меняется с расстоянием от заряженной поверхности ни по величине, ни по направлению. Теперь рассмотрим еще один важный пример. Пусть поле создаётся двумя бесконечными плоскостями, заряженными разноименно, но с одинаковой по величине поверхностной плотностью заряда (рис. 2.9.). Это важная идеализация электростатики — плоский конденсатор. Каждая обкладка этого конденсатора создаёт однородное поле, напряжённость которого мы только что установили (2.16):

Рис. 2.9. Силовые линии поля положительно заряженной плоскости направлены от неё, а отрицательной — к плоскости. При сложении этих полей, напряжённость результирующего поля вне конденсатора оказывается равной нулю, а внутри конденсатора, где эти поля совпадают по направлению, — поле удваивается:

|

(15.12)

(15.12) .

(15.13)

.

(15.13)

(15.14)

(15.14) (15.15)

(15.15)