- •Множини, операції над множинами, приклади.

- •Формула бінома ( метод матиматичної індукції ).

- •Границя послідовності означення, приклади, єдиність.

- •Основні властивості границі послідовності ( суми, різниці, добутку, частки ).

- •Теореми про обмеженість збіжної послідовності, про перехід до границі в нерівності.

- •Теорема про три послідовності.

- •Теорема про існування границі монотонної обмеженої послідовності.

- •Число е як границя послідовності.

- •Верхня та нижня границя послідовності означення теорема про їх характеризацію.

- •Фундаментальність послідовності, довести фундаментальність збіжної послідовності, критерій Коші.

- •Означення границі функції в точці по Коші та по Гейне.

- •Односторонні границі функції, елементарні властивості цих границь.

- •Нескінчено малі та великі величини їх зв’язок, порівняння нескінчено малих та великих величин.

- •Границя функції коли X0.

- •Неперервність функції в точці, неперевність суми, різниці, добутку та частки двох функцій.

- •Перша теорема Вейерщтрасса.

- •Друга теорема Вейерштрасса.

- •Рівномірна неперервність на замкнутому інтервалі, теорема Кантора.

- •Розриви функції, приклади.

- •Матриці, операції над матрицями.

- •Умножение матрицы на число

- •Сложение матриц

- •Умножение матриц

- •Визначник означення та обчислення, властивості визначника.

- •Знаходження оберненої матриці через алгебраїчні доповнення та з допомогою елементарних перетворень.

- •Метод Гауса розв’язування системи лінійних рівнянь.

- •Описание метода

- •2: Если количество переменных в системе превосходит число уравнений, то такая система является либо неопределённой, либо несовместной. ]Условие совместности

- •Достоинства метода

- •Матричний метод розв’язування системи лінійних рівнянь.

- •Метод Крамера розв’язування системи лінійних рівнянь.

- •Евклідовий n-мірний простір, операції над векторами, скалярний добуток.

- •Поняття лінійної залежності та незалежності векторів, базис.

- •1) Необхідність

- •2) Достатність

- •1) Необхідність

- •Лінійний оператор, властивості лінійних операторів, представлення лінійного оператора в n-мірному просторі.

- •Матриця переходу від одного базису до іншого, запис матриці оператора в новому базисі.

- •Перехід від одного базису до іншого

- •Наприклад

- •[Ред.]Деталі

- •Рядковий та стовпчиковий ранг матриці, ранг мариці.

- •Розв’язність системи лінійних однорідних рівнянь, представлення загального розв’язку .

- •1)Загальні поняття системи лінійних рівнянь.

- •2) Однорідні системи лінійних рівнянь.

- •3) Загальний розв’язок системи неоднорідних лінійних рівнянь.

- •4) Фундаментальні розв’язки однорідної системи лінійних рівнянь.

- •Теорема Кронекера-Капеллі, представлення загального розв’язку.

- •Следствия

- •Власні значення та власні вектори лінійного оператора їх знаходження.

- •Квадратичні та білінійні форми приведення їх до канонічного вигляду.

- •Скалярний та векторний добуток векторів їх застосування.

- •Векторний добуток

- •Змішаний добуток векторів та його застосування.

- •Загальне рівняння прямої на площині вивід зміст коефіцієнтів.

- •Нормальне рівняння прямої знаходження відстані від точки до прямої.

- •Загальне рівняння площини вивід його, зміст коефіцієнтів.

- •Рівняння площини що проходить через три точки, через точку та два вектора.

- •Рівняння площини в відрізках на осях, та нормальне рівняння площини.

- •Рівняння прямої у просторі як перетин площин, канонічне рівняння прямої.

- •Взаємне розміщення прямої та площини у просторі.

- •Криві другого порядку вивід рівняння еліпса, основні параметри еліпса.

- •Гіпербола вивід канонічного рівняння, основні параметри.

- •Парабола вивід канонічного рівняння, параметри.

- •Приведення до канонічного вигляду рівняння кривої другого порядку.

- •Поверхні другого порядку основні типи поверхонь.

- •Похідна функції в точці означення основні властивості.

- •Геометричний та механічний зміст похідної.

- •Рівняння дотичної та нормалі, піддотична та піднормаль.

- •Похідна складної функції, похідна функції заданої неявно.

- •Логарифмічне диференціювання, похідна функції заданої параметрично.

- •Диференціал, його геометричний зміст, застосування до наближених обчислень.

- •Похідні вищого порядку функцій заданих явно неявно та параметрично.

- •Формула Лейбніца.

- •Диференціал вищого порядку.

- •Теорема Ферма, Ролля та Лагранжа.

- •Теорема Коші.

- •Необхідна та достатня умова монотонності функції.

- •Формула Тейлора для многочлена, формула Тейлора з залишковим членом у формі Пеано.

- •Формула Тейлора з залишковим членом у формі Лагранжа.

- •Перша теорема Лопіталя, наслідок з неї.

- •Друга теорема Лопіталя та наслідок знеї.

- •Дослідження функції на випуклість.

- •Локальний екстремум дослідження.

- •Точки перегину, дослідження на екстремум за допомогою старших похідних.

- •Асимптоти функції, знаходження асимптот.

- •Функції багатьох змінних, знаходження похідної по напрямку, градієнт.

- •Частинні похідні високого порядку, умови співпадіння змішаних похідних.

- •Необхідні умови локального екстремуму, геометричний зміст диференціалу.

- •Формула Тейлора для функції багатьох змінних.

- •Достатні умови екстремуму для функції двох змінних.

- •Умовний екстремум функція Лагранжа.

- •Знаходження максимального та мінімального значення в області.

- •Первісна функції означення основні властивості.

- •Формула інтегрування за частинами в невизначенному інтегралі.

- •Заміна змінних в невизначенному інтегралі

- •Комплексні числа, операції над комплексними числами, алгебраїчна та тригонометрична форма комплексного числа.

- •Геометричне представлення

- •Формули Ейлера, геометрична інтерпритація комплексного числа

- •Корінь n-го степеня з комплексного числа.

- •Теорема Безу, наслідок з неї.

- •Кратні корені, розклад полінома на незвідні над полем комплексних чисел.

- •Обчислення інтегралу

- •Інтегрування елементарних дробів 1, 2 та 3 типів.

- •Інтегрування елементарного дробу 4-го типу, рекурентна формула.

- •Загальна формула інтегрування дробово-раціональної функції.

- •Метод Остроградського інтегрування дробово-раціональної функції.

- •Обчислення інтегралу .

- •Інтегрування диференціального біному.

- •Очислення інтегралу .

- •Очислення інтегралу .

- •Очислення інтегралу .

- •Очислення інтегралу

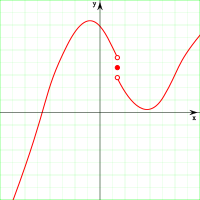

Розриви функції, приклади.

Пусть функция f(x) определена на некотором множестве Е и х0 – предельная точка множества Е.

Функция f(x) называется непрерывной в точке х0, если

1. Она определена в точке х0

2. Существует конечный предел

![]()

3. Этот предел равен значению функции в точке х0.

Иначе говоря, функция у=f(x) называется непрерывной в точке, если бесконечно малому приращению аргумента в этой точке соответствует бесконечно малое приращение функции, то есть

Разрывность функции

Итак, если хотя бы одно из трех условий непрерывности не выполняется, функция называется разрывной в точке х0, а сама точка x0-точкой разрыва. Если в точке x0 оба односторонних предела существуют и конечны, то разрыв называется разрывом первого рода. Пусть х0-точка разрыва первого рода, т.е.

Возможны два случая

1. f(x0+0)=f(x0-0)=L, но либо функция f(x) не определена в точке х0, либо f(x0) # L (то есть не выполнено либо первое либо третье условие непрерывности). В этом случае разрыв называется устранимым, так как если доопределить функцию в точке х0 или переопределить ее, положив f(x0)=L, функция f(x) станет непрерывной в точке х0.

![]() оба

односторонних предела существуют,

конечны и равны.

оба

односторонних предела существуют,

конечны и равны.

2. f(x0- 0) f(x0+0) B этом случае разрыв называется неустранимым.

Если же хотя бы один из односторонних пределов f(x0+0) или f(x0-0) не существует или бесконечен, то разрыв называется разрывом второго рода. Разрыв второго рода всегда неустранимый.

Если в точке х0 функции f(x) и g(x) непрерывны, то в этой же точке непрерывными являются и функции

![]()

Точки разрыва

Если попытаться построить отрицание свойства непрерывности функции в точке (предельной для области определения, то получится следующее:

![]() .

.

Другими словами, существует такая окрестность значения функции в рассматриваемой точке, что сколь близко мы не подходили бы к данной точке, всегда можно будет найти точку, значение в которой окажется за пределами заданной окрестности.

В этом случае говорят, что функция f терпит разрыв в точке a.

Возможны два варианта:

либо предел функции существует, но он не совпадает со значением функции в данной точке:

![]()

тогда

точка a

называется точкой устранимого разрыва

функции f.

Положив

![]() можно

добиться непрерывности функции в этой

точке. Такое изменение значения функции

в точке, превращающее функцию в непрерывную

в этой точке, называется доопределением

по непрерывности.

можно

добиться непрерывности функции в этой

точке. Такое изменение значения функции

в точке, превращающее функцию в непрерывную

в этой точке, называется доопределением

по непрерывности.

либо предела функции в данной точке не существует и тогда

![]() .

.

У числовой функции, заданной на вещественной прямой (или её подмножестве), однако, возможно существование односторонних пределов. Отсюда возникает классификация точек (неустранимого) разрыва:

если оба односторонних предела существуют и конечны, но хотя бы один из них отличен от значения функции в данной точке, то такую точку называют точкой разрыва первого рода;

если хотя бы один из односторонних пределов не существует или не является конечной величиной, то такую точку называют точкой разрыва второго рода.

Матриці, операції над матрицями.

Ма́трица — математический объект, записываемый в виде прямоугольной таблицы элементов кольца или поля, которая представляет собой совокупность строк и столбцов, на пересечении которых находятся её элементы. Количество строк и столбцов матрицы задают размер матрицы.

Матрицы широко применяются в математике для компактной записи систем линейных алгебраических или дифференциальных уравнений. В этом случае, количество строк матрицы соответствует числу уравнений, а количество столбцов — количеству неизвестных. В результате, решение систем линейных уравнений сводится к операциям над матрицами.

Матрицы допускают следующие алгебраические операции:

сложение матриц, имеющих один и тот же размер;

умножение матриц подходящего размера (количество строк одной матрицы должно совпадать с количеством столбцов другой);

умножение матрицы на элемент основного кольца или поля (т. н. скаляр).

Относительно сложения матрицы образуют абелеву группу; если же рассматривать ещё и умножение на скаляр, то матрицы образуют векторное поле над соответствующим кольцом или полем. Для квадратных матриц матричное умножение является замкнутой операцией, поэтому квадратные матрицы одного размера образуют кольцо относительно матричного сложения и матричного умножения.

Матрица представляет собой матрицу некоторого линейного оператора: свойства матрицы соответствуют свойствам линейного оператора. В частности, собственные числа матрицы — это собственные числа оператора, отвечающие соответствующим собственным векторам.

В математике рассматривается множество различных типов и видов матриц. Таковы, например, единичная, симметричная, кососимметричная, верхнетреугольная (нижнетреугольная) и т. п. матрицы.

Особое значение в теории матриц занимают всевозможные нормальные формы. Наиболее важной (в теоретическом значении) и проработанной является теория жордановых нормальных форм. На практике, однако, используются такие нормальные формы, которые обладают, например, устойчивостью.

Сложение и вычитание допускается только для матриц одинакового размера.

Существует нулевая матрица Θ такая, что её прибавление к другой матрице A не изменяет A, то есть

A + Θ = A

Все элементы нулевой матрицы равны нулю.

Возводить в степень можно только квадратные матрицы.

Ассоциативность сложения: A + (B + C) = (A + B) + C.

Коммутативность сложения: A + B = B + A.

Ассоциативность умножения: A(BC) = (AB)C.

Вообще говоря, умножение матриц некоммутативно:

.

Используя

это свойство, вводят коммутатор

матриц.

.

Используя

это свойство, вводят коммутатор

матриц.Дистрибутивность умножения относительно сложения:

A(B + C) = AB + AC;

(B + C)A = BA + CA.

С учётом упомянутых выше свойств, матрицы образуют кольцо относительно операций сложения и умножения.

Свойства операции транспонирования матриц:

(AT)T = A

(AB)T = BTAT

(A − 1)T = (AT) − 1, если обратная матрица A - 1 существует.

(A + B)T = AT + BT

detA = detAT