- •1. Экономическая теория как наука. Ограниченность ресурсов и граница производственных возможностей.

- •2. Что представляет собой показатель «чистого экономического благосостояния»? Какова методика его расчета?

- •Вопрос 1.

- •2. Что представляет собой прожиточный минимум населения? Каковы факторы, определяющие его? Охарактеризуйте динамику доходов и прожиточного минимума в России.

- •Бедность

- •История

- •Динамика среднедушевых доходов населения по Российской Федерации

- •Билет №3

- •1. Экономическая система: сущность, элементы и типы

- •Производственные отношения;

- •Производительные силы общества;

- •Механизм хозяйствования.

- •2. Какие показатели отражают неравенство в распределении доходов? Предложите пути решения данной проблемы.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2.

- •Несовершенство рынка

- •Экономическая природа спроса

- •Экономическая природа предложения. Детерминанты предложения

- •Итак, детерминанты предложения(помимо цены):

- •1.Издержки производства(c) :

- •2)Технология.

- •1.Механизм установления рыночного равновесия. Статические и динамические модели.

- •2. Задание по предложению денег

- •Эластичность спроса по цене

- •Точечная эластичность спроса по цене

- •Дуговая эластичность спроса по цене

- •Задание на определение дефлятора ввп

- •Основные свойства

- •1.Эластичность спроса: ее оценка, виды, классификация благ в зависимости от значения эластичности.

- •2. Задание на определение дефлятора ввп

- •2)Методы подсчета коэффициента эластичности, двух видов:по дуге и в точке!!

- •3)Классификация благ в зависимости от значения эластичности

- •Задача 1

- •Задача 2

- •Задача 3

- •Задача 4

- •Задание на определение уровня инфляции.

- •1. Потребительский выбор и его особенности. Функция полезности. Количественный (кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса.

- •2. Задача на коэффициент Оукена

- •2. Разбираю задачу на примере.

- •Микроэкономика

- •Билет№ 14

- •1.Основные концепции фирмы. Критерии классификации фирм.

- •Концепции фирмы

- •Контрактная концепция фирмы

- •Критерии классификации фирм:

- •2. Задание по теме «Налоги»

- •1.Издержки производства и прибыль. Определение оптимального объема производства.

- •2. Задача на коэффициент Оукена

- •Задача 10

- •Задача 11

- •1.Основные макроэкономические показатели. Методы измерения ввп. Номинальный и реальный ввп.

- •2. Задача по спросу и предложению

- •Вопрос 1

- •Вопрос 2

- •Экономические школы

- •Меркантилизм

- •Физиократы

- •Классическая школа политэкономики

- •Экономическая школа утопического и научного коммунизма

- •Марженализм

- •Неоклассическая школа

- •Кейнсианство

- •Экономическая школа Институционализма

- •Школа Неоконсерватизма (Школа Монетаризма)

- •2. Каковы основные формы преобразования отношений собственности? Охарактеризуйте особенности приватизации в России.

- •1. Ваучерный этап

- •2.Денежный этап приватизации

- •1.Экономический рост: понятие, типы и показатели.

- •2. Задание на различие номинальных и реальных величин.

- •1. Экономические циклы, их классификация и фазы экономического (промышленного) цикла. Большие экономические циклы н. Д. Кондратьева.

- •1. Эластичность спроса по цене:

- •2. Эластичность спроса по доходу ed(I):

- •Билет № 23

- •1. Денежный рынок. Спрос на деньги, процентная ставка. Предложение денег. Монополия государства на эмиссию денег.

- •2. Задача на рыночные модели

- •1,Денежный рынок. Спрос на деньги, процентная ставка. Предложение денег. Монополия государства на эмиссию денег.

- •Модель денежного рынка. Равновесие на денежном рынке

- •3.3 Увеличение предложения денег

- •Билет № 24

- •Сущность кредита

- •Функции кредита

- •Роль кредита

- •2. Задание по влиянию эластичности спроса на объем выручки фирмы

- •Вопрос 27.Часть 1. Государственный бюджет.Доходы и расходы государства.

- •Часть 2. Задача по спросу и предложению.

- •Вопрос 28.Часть 1

- •Часть 2. .Вопрос по индексу Херфинадля-Хиршмана

- •1.Экономическая теория налогообложения.

- •2. Задача по спросу и предложению

- •Финансовая политика и ее виды: автоматическая и дискреционная.

- •Финансовая политика на уровне государства

- •Часть 2 Задача на дисконтированную стоимость потока дохода

2. Разбираю задачу на примере.

Потенциальный ВВП был равен 100 млрд руб фактический ВВП - 97 млрд руб а фактический уровень безработицы - 7 %. когда фактический ВВП сократился на 6 млрд руб уровень безработицы возрос до 9 %. определить величину коэффициента Оукена и естественный уровень безработицы.

Закон Оукена — эмпирическая зависимость между темпом роста безработицы и темпом роста ВНП.

Формула:

(ВВП потенц - ВВП факт) / ВВП потенц = В * (U факт – U естеств)

В - коэффициент Оукена

U факт, естеств - уровень безработицы фактический и естественный

Получаем систему:

(100 - 97) /100 = В * (0.07 – U естеств)

(100 - 91) /100 = В * (0.09 – U естеств)

Решаем систему уравнений и получаем ответ:

Коэффициент Оукена = 3

Естественный уровень безработицы = 6%

12.

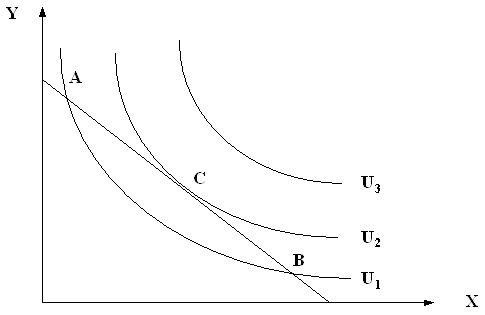

3.2. АКСИОМЫ ПОРЯДКОВОГО (ОРДИНАЛИСТСКОГО) ПОДХОДА К АНАЛИЗУ ПОЛЕЗНОСТИ И СПРОСА. КРИВЫЕ БЕЗРАЗЛИЧИЯ

Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И.

Микроэкономика

В 2-х томах. Институт "Экономическая школа", Санкт-Петербург, 2004.

Порядковый подход к анализу полезности и спроса является более современным и основывается на гораздо менее жестких предположениях, чем количественный подход. От потребителя не требуется умения измерять полезность того или иного блага в каких-то искусственных единицах измерения. Достаточно лишь, чтобы потребитель был способен упорядочить все возможные товарные наборы по их "предпочтительности".

Порядковый подход базируется на следующих аксиомах.

1. Аксиома полной (совершенной) упорядоченности. Потребитель способен упорядочить все возможные наборы товаров с помощью отношений предпочтения (у) и безразличия (~). Это означает, что для любой пары товарных наборов А и В потребитель может указать, что либо А > В (А предпочтительнее, чем В), либо В > А (В предпочтительнее, чем А), либо А ~ В (А и В равноценны).

Обратим внимание на то, что символы А и В здесь обозначают не отдельные товары, а товарные наборы.

Очевидно, что данная аксиома не является слишком жесткой. Она лишь исключает возможность ответа "не знаю" на вопрос: "Какой из этих двух товарных наборов Вы предпочитаете?". Потребитель может выбрать любой из них либо сказать, что оба представляют для него одинаковую ценность.

2. Аксиома транзитивности. Если А> В > С, или А ~ В> С, или А > В ~ С, то А > С. Эта аксиома гарантирует согласованность предпочтений. Она, например, исключает возможность следующей ситуации: А > В, В > С и одновременно С> А.

Аксиома транзитивности содержит и еще одно утверждение, а именно: если А ~ В и В ~ С, то А ~ С. Однако интерпретация ее сопряжена с известными сложностями. Пусть, например, индивидууму безразлично, положить в стакан чая 6 или 7 г сахарного песку, 7 или 8 г и т.д. Но тогда в силу только что высказанного утверждения ему должно быть безразлично, положить ли в него 6 или , скажем, 100 г сахара, что маловероятно. Парадокс объясняется наличием определенного порога восприятия.1 Для устранения его может потребоваться привести единицу измерения в соответствие с порогом восприятия (например, измерять песок не граммами, а чайными ложечками).

3. Аксиома ненасыщения. Если набор А содержит не меньшее количество каждого товара, а одного из них больше, чем набор В, то А > В. Таким образом, предполагается, что увеличение потребления любого товара ≈ при фиксированных объемах потребления других товаров ≈ улучшает положение потребителя.

Если перевести эту аксиому на язык количественной теории полезности, то она исключает возможность нисходящей ветви линии TU на рис. 3.1 и отрицательных значений предельной полезности. В принципе теорию потребительского выбора можно построить и без этой аксиомы. Но она значительно упрощает все последующие рассуждения.

4. Аксиома независимости потребителя. Удовлетворение потребителя зависит только от количества потребляемых им благ и не зависит от количества благ, потребляемых другими.

Это прежде всего означает, что потребителю не знакомы чувства зависти и сострадания. В принципе и от этой аксиомы можно отказаться, что иногда и делается, в частности при анализе процессов потребления, сопровождающихся внешними эффектами и внешними затратами.

В порядковой теории полезности понятие "полезность" означает не более чем порядок предпочтения. Утверждение "Набор А предпочтительнее набора B" эквивалентно утверждению "Набор А имеет большую для данного потребителя полезность, чем набор В". Вопрос о том, на сколько каких-либо единиц полезности или во сколько раз набор А предпочтительнее (или имеет большую полезность), чем набор В, не ставится. Таким образом, задача максимизации полезности сводится к задаче выбора потребителем наиболее предпочтительного товарного набора из всех доступных для него.

В дальнейшем будем рассматривать наборы только из двух товаров ≈ X и Y. Тем не менее основные выводы нетрудно распространить на наборы из любого количества разновидностей товаров.2

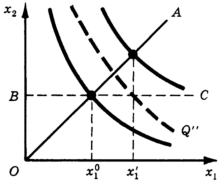

При порядковом подходе используются кривые и карта безразличия. Кривая безразличия ≈ это множество точек, каждая из которых представляет собой такой набор из двух товаров, что потребителю безразлично, какой из этих наборов выбрать. Если заполнить двухмерную плоскость кривыми безразличия так плотно, как это возможно, получим карту безразличия.

На рис. 3.2 товарный набор А включает ХА единиц товара X и YА единиц товара Y, товарный набор В включает ХB единиц товара X и YB единиц товара Y. Если с точки зрения данного потребителя наборы А и В равноценны, то точки А и В лежат на одной и той же кривой безразличия.

Кривые безразличия обладают следующими свойствами.

А. Кривая безразличия, лежащая выше и правее другой кривой, представляет собой более предпочтительные для данного потребителя наборы товаров. Рассмотрим на рис. 3.2 кривые безразличия I и II. Набор С содержит такое же количество товара Y, что и набор А. Но набор С включает в себя большее количество товара X. Из аксиомы о ненасыщении следует, что С> А. Все наборы, лежащие на кривой безразличия I, с точки зрения нашего потребителя равноценны. То же относится и ко всем наборам, лежащим на кривой II. Из аксиомы о транзитивности следует, что любой набор, лежащий на кривой II, для нашего потребителя предпочтительнее любого набора, лежащего на кривой I.

Б. Кривые безразличия имеют отрицательный наклон. Пусть дана некоторая точка А (рис. 3.3), характеризующая определенную комбинацию товаров. Проведем через нее две взаимно перпендикулярные прямые. Очевидно, что все точки, лежащие в III квадранте, соответствуют большим, а все точки, лежащие в I квадранте, ≈ меньшим количествам товаров X и Y, чем точка А. В соответствии с аксиомой ненасыщения точки, лежащие в III квадранте, более предпочтительны, а лежащие в I квадранте ≈ менее предпочтительны, чем А. Следовательно, точки, безразличные А, например С, или В, или D, или G, должны находиться либо во II, либо в IV квадранте. И значит, кривая безразличия должна иметь отрицательный наклон.

В. Кривые безразличия никогда не пересекаются. Предположим противное. Пусть кривые безразличия I и II на рис. 3.4 пересеклись в точке В. Из аксиомы о ненасыщении следует, что А > С. Наборы В и С лежат на одной кривой безразличия I. Поэтому В ~ С. Наборы А и В лежат на одной кривой безразличия II. Поэтому А ~ В. Из аксиомы о транзитивности следует, что А ~ С. Однако не могут одновременно быть А > С и А ~ С. Следовательно, кривые безразличия не могут пересекаться.

Заметим, что в отличие от непересекающихся прямых, которые должны быть параллельными, кривые могут не пересекаться и не будучи параллельными.

Г. Кривая безразличия может быть проведена через любую точку пространства товаров. Говорят еще, что кривая безразличия не имеет "толщины". Это свойство любых линий в Евклидовой геометрии, оно является безусловно определенной идеализацией, абстракцией реального мира. Чтобы сделать его более реалистичным, необходимо при выборе единицы измерения товаров учитывать порог восприятия.

Д. Кривые безразличия выпуклы к началу координат. Это свойство в отличие от ранее перечисленных не может быть выведено непосредственно из аксиом рационального поведения. Оно просто отражает принцип диверсификации потребления. Позднее мы вернемся к этому свойству кривых безразличия.

Основным рабочим понятием порядковой теории полезности является предельная норма замещения (MRS; marginalrateofsubstitution ≈ англ.).

Предельной нормой замещения благом X блага Y(MRSXY) называют количество блага Y, которое должно быть сокращено "в обмен" на увеличение количества блага X на единицу, с тем чтобы уровень удовлетворения потребителя остался неизменным:

Поскольку отношение DY/DX по определению отрицательно, минус, вводимый перед правой частью, делает значение нормы замещения положительным.

Пусть потребитель безразличен между наборами А и В (рис. 3.5, а). Значит, норма, по которой он согласен замещать благо Y благом X, оставаясь при этом на одной и той же кривой безразличия, составит

(OY1 - OY2)/(OY1 - OY2) = - DY/DX = -AK/KB

По мере приближения точки А к точке В отношение АК/КВ будет приближаться к наклону касательной в точке В. В пределе в окрестностях В наклон кривой (или касательной) в этой точке и есть предельная норма замещения:

Предельная норма замещения может принимать различные значения, она может быть равна нулю, может быть неизменной или меняться при движении вдоль кривой безразличия. В случае выпуклости к началу координат, как на рис. 3.5, MRS убывает по мере замещения одного блага другим, т.е. потребитель соглашается отдавать все меньшее количество замещаемого блага за одно и то же количество замещающего (аналог убывающей предельной полезности). Так, на рис. 3.5,б потребитель, находясь в точке А, готов уступить Y0Y1 блага Y взамен приращения блага X на X0X1. Однако, располагая набором С, он за равновеликое приращение блага X (X2X3 = X0X1) согласится уступить лишь Y2Y3 блага Y, что меньше Y0Y1

Для двух совершенно взаимозаменяемых товаров MRS = const. В этом случае кривые безразличия вырождаются в прямые линии (линия U1U1 на рис. 3.6). Обычно такие товары рассматриваются как один товар.

Возможно, далее, что товары вообще не могут заменять друг друга, как например правый и левый ботинок. Потребитель получит одно и то же удовлетворение, имея один левый и два правых ботинка, как и имея, наоборот, два левых и один правый. Такие товары жестко дополняют друг друга. В этом случае каждая кривая безразличия вырождается в два взаимно перпендикулярных отрезка (U2U2 на рис. 3.6). Наконец, иногда возможно, что, чем больше какого-то товара имеет потребитель, тем больше

он хотел бы иметь его. В этом случае кривая безразличия вогнута к началу координат и норма замещения возрастает (U3U3 на рис. 3.6). Хотя ни один из этих вариантов не может быть исключен, выпуклость кривых безразличия и убывающая норма замещения представляют наиболее общую и распространенную ситуацию. Почему?

Порядковая теория полезности концентрирует внимание на I квадранте карты безразличия, представленной на рис. 3.7. В этом квадранте аксиома ненасыщения выполняется для обоих благ ≈ X и Y, тогда как в III квадранте потребности индивидуума в обоих благах насыщены и увеличение их потребления приведет лишь к перенасыщению. В квадранте II избыточным был бы рост потребления блага Y, в квадранте IV ≈ блага X.

Лишь I квадрант интересовал создателей теории и лишь в I квадранте существует проблема выбора и ее оптимальное решение.

Количественная и порядковая теории полезности ≈ это теории, построенные на основе различных предположений о поведении потребителей. Тем не менее в этих теориях можно обнаружить много общего.

В частности, кривые безразличия в порядковой теории можно рассматривать как линии уровня функции общей полезности TU = F(X,Y) в количественной теории.

Предположение об уменьшающейся предельной норме замещения в порядковой теории имеет тот же смысл, что и предположение о понижающейся предельной полезности в количественной теории. Только во втором случае полезность товаров оценивается в ютилах. В первом же случае полезность каждой дополнительной единицы товара оценивается объемом другого товара, которым потребитель согласен пожертвовать.

Кроме того, можно показать, что

MUX/MUY = MRSXY (3.8)

Увеличим количество товара X в наборе на очень незначительную величину X. В результате общая полезность набора увеличится на MUXX. Определим теперь, на сколько единиц необходимо сократить количество товара Y, чтобы общая полезность товарного набора не изменилась. Для этого MUXX нужно разделить на MUY:

Y = MUXX/MUY

Знак минус необходим, поскольку X и Y меняются в противоположных направлениях. Последнее равенство можно преобразовать к виду

MUX/MUY = -Y/X (3.9)

Напомним, что X и Y выбраны такими, что общая полезность набора остается неизменной. Следовательно,

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В психофизике распространена концепция дискретности сенсорного ряда при непрерывности стимульного. См., например: Бардин К. В. Проблема порогов чувствительности и психофизические методы. М., 1976.

2 Предположение о том, что существуют лишь два товара, может показаться слишком жестким. На самом деле это не так. Во-первых, один из товаров, например Y, можно рассматривать как комбинированный товар, включающий в себя все товары, кроме X. Во-вторых, объемы потребления всех прочих товаров, кроме рассматриваемых двух, можно зафиксировать и при этом условии рассматривать предпочтения потребителя относительно комбинаций из этих двух товаров.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ОРДИНАЛИСТСКИЙ ПОДХОДА

По

ординалистский версии оптимизация

потребительского выбора заключается

в совмещении "модели желаемого" и

"модели возможного" и поиска

оптимальной корзины, который должен

принадлежать бюджетной линии, но в то

же время наиболее полно удовлетворять

вкусам потребителя, то есть достигать

наивысшей из возможных кривых безразличия.

Такое сочетание получим, совместив карту безразличия с графиком бюджетной линии, как показано на рис. 4.7. Наивысшей из доступных потребителю кривых безразличия, которая лишь касательная к бюджетной линии. Оптимум находится в точке С.

Наверное, потребитель хотел бы достичь точки, но этот уровень полезности выходит за рамки бюджетной линии. Также потребитель имеет возможность выбрать наборы и, которые имеют общие точки с бюджетной линией, но они находятся на низшей кривой безразличия. Кроме того, эти точки нерациональные.

Уравнения равновесия отражает не только условия оптимизации потребительского выбора, но и условия оптимизации в рыночной экономике в целом: оптимизация достигается тогда, когда предельная выгода равна предельным издержкам.

В этой модели также нашло отражение фундаментальное предположение сторонников теории предельной полезности о том, что пропорции обмена товаров и рыночное ценообразование основываются на полезности.

13.

Билет 13

Производство и производственная функция.

Производство - любая деятельность человека, направленная на преобразование ресурсов в необходимые блага, которые предназначены для удовлетворения потребностей непосредственно, или опосредованно через создание капитальных благ.

Ресурсы, которые участвуют в производстве товаров и услуг, называются факторами производства.

Виды производства:

- материальное (производятся осязаемые блага – продукты и услуги) и нематериальное (производятся неосязаемые блага – информация, знания, зрелища);

- массовое и мелкосерийное.

Фирма - институт, преобразующий ресурсы в продукцию, который присутствует на рынках путем приобретения ресурсов и продажи товаров. В микроэкономике принято рассматривать фирму, максимизирующую прибыль.

Производственная функция – взаимосвязь между вводимой комбинацией факторов и объемом выпуска Q = F (N, K, L, I)

Описывает определенную технологию

Описывает альтернативные варианты использования факторов

Отражает максимальные значения выпуска для каждой вводимой комбинации факторов

Отражает границы рационального использования ресурсов «экономической области» от цены

Производственная функция во многом похожа на функцию полезности в теории потребления. Она описывает множество технически эффективных способов производства (технологий), каждая из которых характеризуется определенной комбинацией ресурсов, необходимых для производства единицы продукции. Хотя производственные функции различны для разных производств, все они обладают общими свойствами.

1. Существует предел увеличения объема производства, который может быть достигнут увеличением затрат одного ресурса при прочих равных условиях. Это значит, что на фирме при заданном количестве станков и производственных помещений есть предел увеличения производства за счет привлечения дополнительного количества работников.

2. Существует определенная взаимодополняемость факторов производства, но без сокращения объема производства возможна и определенная взаимозаменяемость этих факторов. Например, эффективен труд работников, если они обеспечены всеми необходимыми орудиями труда. При отсутствии таких орудий объем выпуска может быть сокращен или увеличен при росте численности занятых. В данном случае происходит замена одного ресурса – капитала – другим – трудом.

3. Способ производства, предполагающий использование хотя бы одного ресурса в меньшем, а всех остальных ресурсов – не в большем количестве, считается технически более эффективным. Технически неэффективные способы не используются рациональными производителями.

Техническая эффективность – это максимально возможный объем производства, достигаемый в результате использования имеющихся ресурсов.

4. Если существует несколько несравнимых по технической эффективности способов производства, то выбор основывается на критериях экономической эффективности.Экономическая эффективность характеризует отношение результатов деятельности к объему затраченных ресурсов. Экономически эффективным признается производство данного объема продукции с минимальными издержками.

Закон убывающей предельной производительности

Неизбежность снижения отдачи от переменного фактора производства

Возможности увеличения выпуска продукции в краткосрочном периоде ограничены

Характер действия определяется особенностями технологии

Применим только к условиям краткосрочного периода

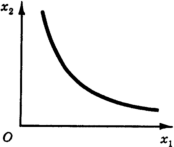

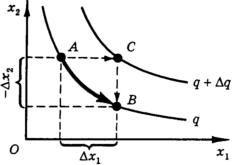

Изокванта (линия равного выпуска) - кривая, показывающая все сочетания ресурсов, которые могут быть применены для производства данного количества продукции.

Изокванта производственной функции:

Вогнутость к началу координат - Проявление действия закона убывающей отдачи

Отрицательный наклон - Разнонаправленное изменение факторов

Способ выражения производственной функции - Показывает максимальные значения выпуска

Показывает только «экономическую область» - Не допускает неэффективного использования ресурсов

Отражает возможности замещения - Проявляются в форме изокванты

Предельная норма технического замещения одного ресурса другим (например, капитала трудом). MRTSLK - количество капитала, которое может быть замещено дополнительной единицей труда так, чтобы объем производства не изменился (Q - const):

![]()

(MRTSlk = - K/ L = MPl/MPk )

Типы производственных функций двух ресурсов:

o совершенная заменяемость ресурсов

f(K,L)= К + L.

Данный

выпуск может быть получен с помощью

либо только труда, либо только капитала,

либо с использованием различных их

комбинаций (MRTS - const);

Данный

выпуск может быть получен с помощью

либо только труда, либо только капитала,

либо с использованием различных их

комбинаций (MRTS - const);

o жесткая дополняемость ресурсов (производственная функция Леонтьева)

o непрерывная, но не совершенная замещаемость ресурсов в определенных границах (производственная функция Кобба-Дугласа)

![]()

Параметр А характеризует масштаб производства (например, какое количество продукции мы получим, если используем 1 ед. К и 1 ед. L).

Средним продуктом i-того ресурса называется отношение объема продукции q к объему использования этого ресурса х1:

APi = q/x1

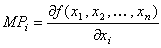

Предельный продукт- предел отношения прироста выпуска на единицу затрат данного ресурса.

Предельный продукт равен частной производной производственной функции по объему затрат соответствующего ресурса:

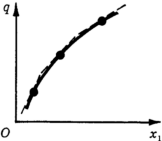

Убывание предельного продукта

Три участка производственной функции

1 - предельный продукт возрастает,

функция выпукла;

2 - предельный продукт убывает,

функция вогнута;

3 - предельный продукт отрицателен,

функция убывает (неэкономическая

область)

Предельная норма технической замены связана с предельными продуктами обоих ресурсов

MRTS = MP1 / MP2

Графически предельная норма технической замены изображается взятым с обратным знаком угловым коэффициентом наклона касательной в данной точке изокванты к оси абсцисс.

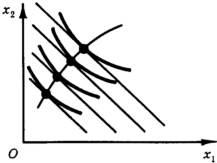

Изокоста (Isocost) — линия, показывающая все имеющиеся варианты сочетания двух факторов производства, при которых совокупные расходы на их приобретение будут равны.

Изокосты являются одновременно и линией бюджетного ограничения и линией равных издержек фирмы.

Изокоста:

Отражает одинаковый уровень издержек для разных комбинаций факторов

Более высоко расположенная изокоста отражает более высокий уровень издержек

Наклон изокосты отражает соотношение цен факторов

Изменение цен факторов приводит к повороту изокосты

Оптимальная комбинация ресурсов

Значения предельных продуктов каждого из ресурсов при оптимальной их комбинации должны быть пропорциональны их ценам:

MP1/MP2= p1/p2

Кривая оптимального роста

Эта кривая объединяет варианты, эффективные при данных ценах ресурсов. Принимая решение об объеме производства, фирма будет оставаться на этой кривой.

Эффект масштаба

Объем выпуска увеличивается в большей пропорции, чем затраты факторов (Положительный (растущий) эффект масштаба )

Объем выпуска увеличивается в той же пропорции, что и затраты (Постоянный эффект масштаба )

Объем выпуска увеличивается в меньшей пропорции, чем затраты факторов (Отрицательный (убывающий) эффект масштаба )

Изменение масштаба в длительном к коротком периодах

В длительном периоде предприятие может выбрать любую комбинацию ресурсов в пределах положительного квадранта плоскости х1х2, а в коротком - лишь на луче ВС.

Постоянная (а), возрастающая (б) и убывающая (в) отдача от масштаба

Задание 2

Государственный бюджет

1. Государственный бюджет (от англ. budget — сумка, кошелек) — это смета доходов и расходов государства на определенный период времени, составленная с указанием источников поступления государственных доходов и направлений, каналов расходования денег.

2. Государственный бюджет составляется правительством и утверждается высшими законодательными органами (в России – в виде закона Государственной Думы Федерального Собрания РФ). По окончании финансового года Правительство Российской Федерации должно отчитаться об исполнении бюджета.

3. Важнейшие части государственного бюджета — это его доходная и расходная части.

доходная часть – показывает источники денежных средств бюджета;

расходная часть – показывает, на какие цели направляются аккумулированные государством средства.

4.Источники доходной части:

налоги;

государственные займы (ценные бумаги, казначейские векселя и др.);

эмиссия (дополнительный выпуск) бумажных и кредитных денег;

займы у международных организаций.

5. Структура расходной части бюджета в развитых странах:

социальные нужды (не менее 50% всех расходов);

поддержание обороноспособности страны (примерно 20%);

обслуживание государственного долга;

предоставление дотаций предприятиям;

развитие инфраструктуры (дороги, связь, транспорт, внешнее энергоснабжение, озеленение и др.).

6. Бюджетная политика включает в себя определение соотношения между доходной и расходной частями государственного бюджета. Здесь возможны три различных варианта:

Сбалансированный бюджет – расходы бюджета равны доходам. Это самое оптимальное состояние бюджета.

Дефицитный бюджет – расходы бюджета выше доходов. Дефицит – разность расходов и доходов бюджета.

Профицитный бюджет – доходы бюджета выше расходов. Профицит – разность доходов и расходов бюджета.

7. Источники покрытия бюджетного дефицита

Государственные займы (политика дефицитного бюджетного финансирования)

Внутренние займы – займы внутри страны у фирм и домашних хозяйств через выпуск ценных бумаг (государственные облигации).

Внешние займы – у иностранных государств, иностранных банков и у международных организаций.

Дефицитное бюджетное финансирование служит важным средством против спадов частных инвестиций и потребления, а значит и против сокращения занятости.

- Денежная эмиссия (выпуск денег) Центральным банком в обмен на государственные обязательства. В результате напечатания дополнительных денег возникает угроза инфляции (роста необеспеченной денежной массы, выливающегося в рост цен), так как создается добавочный спрос на товары и услуги. Если инфляция принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно сократить бюджетные расходы.

8. Факторы, влияющие на состояние государственного бюджета

долгосрочные тенденции налоговых поступлений и государственных расходов;

фаза экономического цикла в стране;

текущая политика государства.

9. Государственный долг — это сумма задолженности государства по выпущенным и непогашенным займам, включая начисленные по ним проценты.

10. Обслуживание долга — это выплата процентов по задолженности и постепенное погашение основной суммы долга.

11. Государственный долг

- Внутренний государственный долг – долговые обязательства федерального правительства перед юридическими и физическими лицами, выраженные в национальной валюте.

Внутренние долговые обязательства:

Рыночные – долговые обязательства, выпущенные государством на внутреннем рынке в виде ценных бумаг — облигаций

Нерыночные – возникают в результате исполнения бюджета (долг бюджетных организаций к концу переоформляется в государственный внутренний долг)

- Внешний государственный долг – задолженность государства по непогашенным внешним займам и невыплаченным по ним процентам международным и государственным банкам, организациям, правительствам, частным иностранным банкам и др., выраженные в иностранной валюте

12. Внутренний государственный долг – результат дефицита бюджета и выпуска облигаций государственного займа для его покрытия. Государство – должник владельцев облигаций.

Причины возникновения внутреннего государственного долга

Получение государством кредитов от коммерческих банков, юридических лиц, выраженных в национальной валюте.

Осуществление государством внутренних займов (размещение ценных бумаг от лица государства).

Предоставление бюджетных ссуд одним уровнем бюджетной системы другому.

13. Внешний государственный долг – более серьезная проблема. С появлением внешнего долга возникают не только кредитные обязательства, но и обязательства другого рода — за оказание финансовой помощи кредиторы требуют выполнения ряда условий. Внешний государственный долг подразумевает жесткие сроки погашения кредита, несоблюдение которых ведет к новым санкциям.

Важны не абсолютные показатели внешнего долга, а его отношение к другим экономическим показателям государства:

величина долга на душу населения;

отношение долга к ВВП (оно не должно быть больше 80%);

отношение величины госдолга к объему экспорта (он не должен превышать сумму экспорта более чем в 2 раза);

расходы по обслуживанию долга по отношению к сумме экспорта (не должны превышать 15—20%);

отношение внешнего долга к размеру золотовалютных резервов.

14. Реструктуризация долга — пересмотр условий обслуживания долга (процентов, сумм, сроков начала возврата). Реструктуризация производится в случае невозможности выплаты страной долга на первоначальных условиях.

15. Меры по управлению государственным долгом:

Недопущение долговой ловушки, при которой все ресурсы работают на выплату долга, а не на увеличение национального богатства.

Поиск средств для выплаты долга.

Нейтрализация негативных последствий государственного долга.

Эффективное использование средств заимствования, т. е. направление их в проекты, которые в отведенный срок позволят обеспечить доходы, превышающие размер долга и проценты по нему.

14.