- •24.Классический метод анализа переходных процессов. Цепи первого порядка

- •25.Классический метод анализа переходных процессов. Круга второго порядка.

- •26.Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Методы расчета нелинейных цепей.

- •27.Анализ нелинейных электрических цепей переменного тока

- •28.Цепи периодического несинусоидального тока

- •29.Основные понятия теории четырехполюсников. Уравнения четырехполюсников

- •30.Эквивалентные схемы замещения четырехполюсников. Передаточная функция.

- •31.Понятие электрические фильтры. Основные типы пассивных фильтров

- •32.Типы проводимости полупроводника

- •33.Примесная проводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход

- •34.Полупроводниковые диоды и базовые диодные устройства

- •35.Светодиоды и фотодиоды. Применение в полиграфических технологиях

- •36.Структура и принцип действия биполярного транзистора

- •37. Биполярный транзистор. Схемы включения и их параметры

- •38. Вольт-амперные характеристики биполярного транзистора Вольт-амперные характеристики биполярного транзистора в активном режиме

- •39. Основные режимы работы биполярного транзистора

- •40. Определение дифференциальных н-параметров биполярного транзистора

- •41. Полевой транзистор. Структура и принцип действия???

- •42. Основные схемы транзисторных каскадов усиления и их назначение

- •43. Операционные усилители.

- •44.Генераторы гармонических колебаний. Условия возникновения гармонических колебаний

- •2. Генератор lc-типа

- •45. Интегральные микросхемы. Структура и технология изготовления

32.Типы проводимости полупроводника

В

зависимости от характера функции

![]() различают три типа ВАХ (рис.6.9б).

различают три типа ВАХ (рис.6.9б).

У

терморезисторов с ВАХ первого

типа (кривая

3) увеличение тока сопровождается

увеличением напряжения. Широкое

распространение получили медно-марганцевые

(ММТ) и кобальто-марганцевые (КМТ)

терморезисторы. Эти приборы чаще всего

используются в измерительных схемах

(например, в электронных термометрах),

терморегуляторах и термокомпенсаторах.

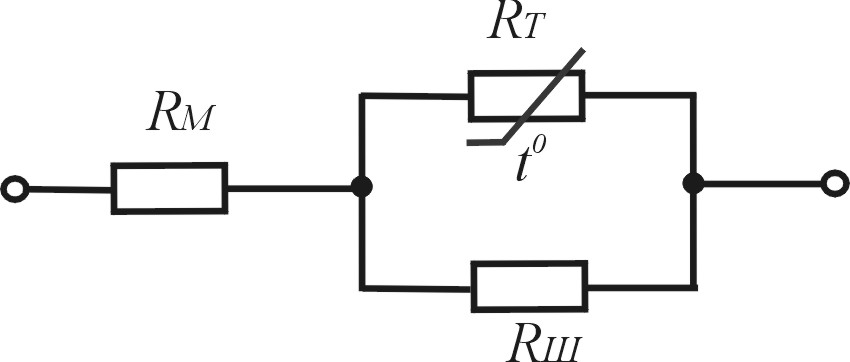

Простейшая схема термокомпенсации в

измерительных приборах приведена на

рис.6.10. Большинству стрелочных

электроизмерительных приборов присуща

температурная погрешность, возникающая

за счет существенного возрастания

сопротивления

![]() медной рамки прибора при увеличении

температуры (положительный ТКС

медной рамки прибора при увеличении

температуры (положительный ТКС

![]() ).

В то же время сопротивление

).

В то же время сопротивление

![]() падает за счет отрицательного ТКС

терморезистора, а сопротивление шунта

падает за счет отрицательного ТКС

терморезистора, а сопротивление шунта

![]() остается неизменным. Общее сопротивление

цепочки термокомпенсации

остается неизменным. Общее сопротивление

цепочки термокомпенсации

![]() изменяется таким образом, что суммарное

сопротивление всей резистивной цепи в

заданном интервале температур оказывается

стабильным.

изменяется таким образом, что суммарное

сопротивление всей резистивной цепи в

заданном интервале температур оказывается

стабильным.

Рисунок 6.10 — Схема термокомпенсации измерительных приборов

В

измерительных устройствах и системах

автоматического регулирования зачастую

применяются измерительные мосты, в одно

из плеч которых включается терморезистор.

Величина разбаланса моста позволяет

определить отклонение температуры от

номинального значения, которое

соответствует балансу моста. Другой

способ измерения температуры заключается

в определении отклонения частоты

генератора, которая определяется

величиной сопротивления

![]() ,

в качестве которого и используется

терморезистор.

,

в качестве которого и используется

терморезистор.

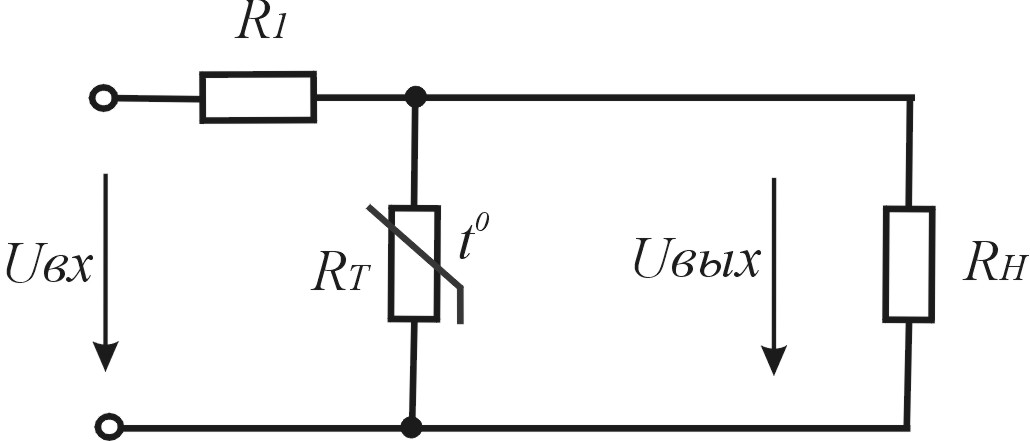

У терморезисторов с ВАХ второго типа (кривая 2) в определенном диапазоне токов напряжение практически не меняется. Такие приборы используют в качестве стабилизаторов напряжения. На рис. 6.11 приведена схема простейшего стабилизатора напряжения, построенного по принципу делителя напряжения.

У терморезисторов с ВАХ третьего типа (кривая 1) после достижения максимума рост тока сопровождается уменьшением напряжения. Эти приборы применяются в системах автоматического регулирования.

Рисунок 6.11 — Схема стабилизатора напряжения на терморезисторе

Если в цепь с таким терморезистором включить обычный линейный резистор, в цепи будет наблюдаться релейный эффект (скачкообразное изменение тока при изменении окружающей среды или приложенного напряжения).

В

отличие от терморезисторов с отрицательным

ТКС позисторы (терморезисторы с

положительным ТКС

![]() )

имеют

)

имеют

![]() -образную

температурную характеристику (рис.6.12а).

Позистор, включенный последовательно

с переменным сопротивлением нагрузки,

выполняет функцию ограничителя тока.

Когда сопротивление нагрузки падает

ниже определенного значения, в цепи

увеличивается ток и увеличивается

температура позистора. Сопротивление

позистора при этом возрастает (рис.6.12а),

что и ограничивает ток в цепи нагрузки.

-образную

температурную характеристику (рис.6.12а).

Позистор, включенный последовательно

с переменным сопротивлением нагрузки,

выполняет функцию ограничителя тока.

Когда сопротивление нагрузки падает

ниже определенного значения, в цепи

увеличивается ток и увеличивается

температура позистора. Сопротивление

позистора при этом возрастает (рис.6.12а),

что и ограничивает ток в цепи нагрузки.

33.Примесная проводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход

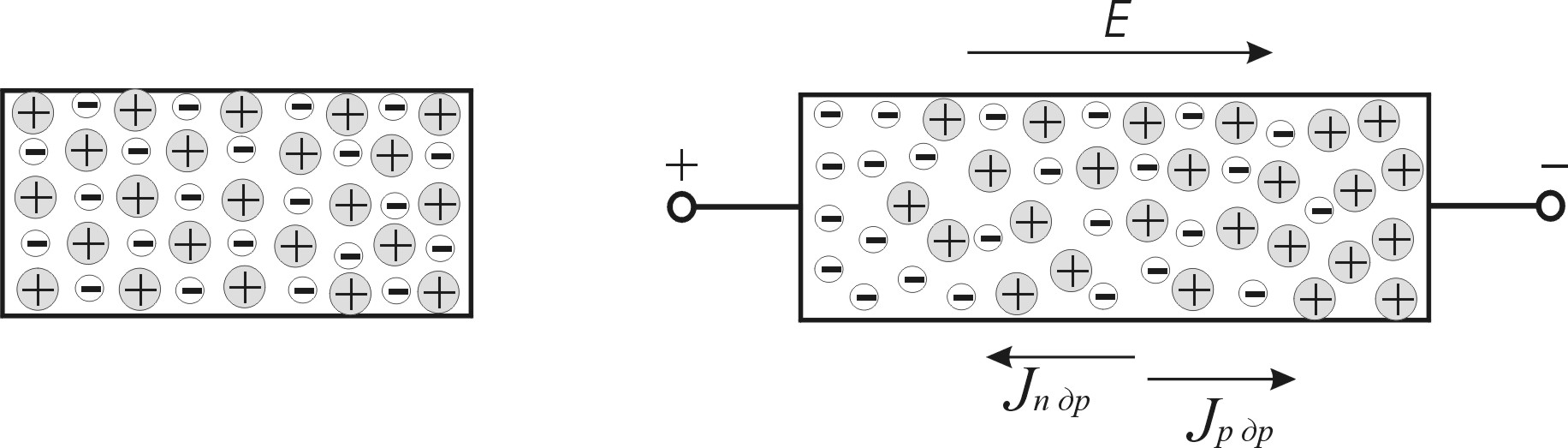

При сообщении энергии (повышении температуры, освещенности и т.п.) атомам полупроводника в них появляются свободные электроны, которые могут перемещаться под действием внутреннего или внешнего электрического поля. Незаполненная ковалентная связь, оставшаяся на месте ушедшего электрона, создает положительный заряд, называемый дыркой. Электроны и дырки являются носителями заряда в полупроводнике, а проводимость полупроводника, осуществляемая зарядами обоих знаков (свободных электронов и дырок) называется электронно-дырочной или собственной проводимостью. В идеальном кристалле полупроводника концентрации этих носителей заряда совпадают (рис.6.7 а).

а б

Рисунок 6.7 — Идеальный полупроводник в равновесном состоянии (а)

и при наложении внешнего поля (б)