- •13. Сущность и особенность планирования строительно-монтажных работ на современном этапе

- •13.1. Особенности строительного производства

- •13.2. Сущность календарного планирования: понятийный аппарат

- •13.3. Календарное планирование в функциональном аспекте

- •13.4. Роль и назначение системы календарного планирования строительно-монтажных работ

- •13.5. Сущность сбалансирования планов строительно-монтажных

- •13.6. Анализ причин несбалансированности в планировании смр

- •I период II период

- •I период

- •II период

- •14. Разработка календарного плана строительно-

- •14.1. Исследование структурных взаимосвязей в календарном плане строительно-монтажных работ

- •14.2. Разработка модели объектных технологических зависимостей

- •2 Работа «j»

- •4Минимальное начальное отставание

- •14.3. Постановка задачи календарного распределения объемов работ смр на программу строительной организации (первый этап)

- •14.4. Постановка задачи разработки организационных решений по распределению трудовых ресурсов строительной организации (второй

- •14.5. Методика расчета графика строительства объекта на базе модели объектных технологических зависимостей

14. Разработка календарного плана строительно-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ПРОГРАММУ СТРОИТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

14.1. Исследование структурных взаимосвязей в календарном плане строительно-монтажных работ

Выявленное объективное противоречие требований к календарному плану позволяет переосмыслить его «внутреннее» содержание. Для полного понимания причин нестабильности календарных планов СМР необходимо рассмотреть концепцию «трех моделей». Суть ее заключается в том, что календарный план нельзя рассматривать, как однородный «монолит», описанный временными, объемными и ресурсными (типа мощности) параметрами. Он является синтезом трех моделей: технологической, организационной и планирования, которые позволяют моделировать и получать совокупность параметров календарного плана. Эти модели отражают технологию возведения объекта, организации строительства и планирование (распределение) объемов работ во времени.

Модель организационных решений в календарном плане рассматривает, а точнее моделирует широкий круг мероприятий, связанных с организацией строительного производства, в том числе:

разбивку объекта на участки, захватки, рабочие места;

выбор последовательности и направления производства работ;

установление интенсивности;

распределение ресурсов типа мощности по работам и объектам;

установление сменности;

совмещение производства работ;

определение продолжительности выполнения отдельных работ и объекта в целом;

уровень надежности и т. д.

Основной задачей модели организационных решений является определение начала, окончания и продолжительности выполнения отдельных работ, укрупненных видов работ, комплексов, а также объекта в целом с учетом вышеперечисленных организационных мероприятий.

Модель планирования объемов работ генерирует решения по распределению объемов работ во времени. Основной задачей этой модели является выработка решений, которые определяют, какие виды работ, в каком объеме и на каких объектах должны быть выполнены в каждом определенном временном периоде. При этом учитываются различного вида ограничения и требования.

Модель технологии в явном виде довольно слабо отражена в календарном плане. Исключение составляют сетевые графики, где топология сети отражает некоторую моделируемую технологическую последовательность выполнения работ на объекте. Чаще всего технология возведения объекта выступает в виде специфических ограничений, учитываемых при моделировании параметров календарного плана СМР. Основной задачей технологической модели является моделирование технологии возведения зданий и сооружений.

Анализ ныне применяемых практических разработок, методик и научных публикаций в области календарного планирования СМР на отдельный объект и программу строительной организации позволил выявить взаимосвязь между этими моделями, структурную приоритетность между ними, а также устойчивость и стабильность их к воздействию внешних и внутренних дестабилизирующих факторов.

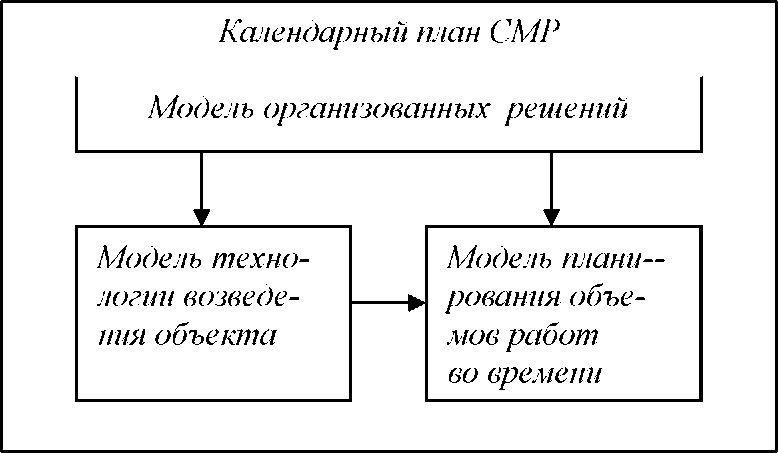

Представление календарного плана в виде трех моделей несколько условно, обособленно каждая из моделей функционировать не может. Естественно, между этими моделями имеется тесная взаимосвязь. Трехмодельная концепция календарного плана представлена на рис. 14.1.

Рис.

14.1 Структура и взаимосвязь элементов

календарного плана

Приоритетное положение во взаимосвязи элементов занимает организационная модель. Согласно правилам разработки объектного календарного плана изначально вырабатываются решения, относящиеся к организации строительного производства. Прежде всего, это номенклатура (перечень) рассматриваемых работ, установление интенсивности производства работ и тем самым определение ресурсов типа мощности для работ каждого объекта. Предварительное определение потребности в этих ресурсах необходимо для расчета продолжительности выполнения этих работ. После этих организационных решений с учетом технологической схемы последовательности выполнения работ (эта схема по существу не является полной технологической моделью) разрабатывается график строительства всего объекта, где опять же преобладают организационные решения: разбивка работ и объекта на захватки и участки, определение степени совмещения работ и т. д. Таких организационных моментов в ходе разработки и формирования плана СМР на объект и на программу в целом большое множество.

Структурная взаимосвязь перечисленных моделей диктует строго определенную последовательность определения параметров календарного плана - распределение ресурсов типа мощности (ресурсные параметры) - расчет продолжительности, начала, окончания работ (временные параметры) - расчет объемов работ на заданный период времени (объемные параметры).

При такой структурной взаимосвязи «внутренних» моделей, планирование объемов работ во времени является как бы «вторичным» этапом, то есть после моделирования временных параметров определяются те объемы на объектах, которые должны быть выполнены в тот или иной планируемый период.

То есть, первоначально реализуется функция «Организация», а затем функция «Планирование», что противоречит последовательности реализации общих функций управления (рис. 13.1)

Поэтому подразделения-исполнители обязаны стараться выполнить все организационные решения, принятые более высоким уровнем управления (возможно без достаточного представления реальной обстановки на объектах), так как только в этом случае есть возможность выполнить объемные параметры.

Рассматривая эти модели с точки зрения их стабильности и устойчивости к воздействию различных факторов, можно сделать следующий вывод.

Технология возведения объектов довольно ограничена в выборе. Принципиально имеется две технологические схемы строительства зданий: от фундамента до крыши; с крыши до фундамента. Выбор же конкретной последовательности определяется материально-технической базой той строительной организации, которая будет строить объект. Поэтому технологическая модель наиболее стабильна (здесь будем принимать, что технологическая последовательность является составной частью технологии возведения объекта).

Наиболее нестабильна организационная модель, поскольку в ходе производства работ, как уже отмечалось выше, под воздействием различных факторов организационные решения многократно меняются. А это, в свою очередь, ведет к изменениям в модели планирования.

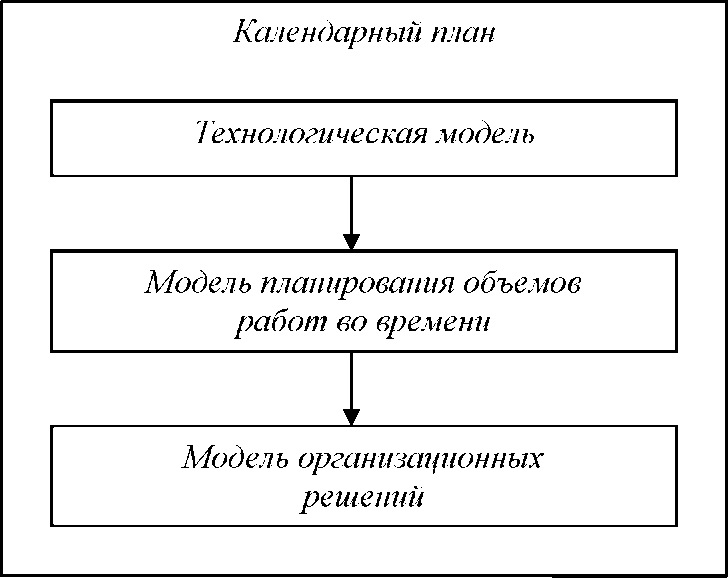

Объективная нестабильность организационных решений, а они изначальны, ведут к нестабильности через объемы работы в материально- техническом обеспечении. Сложившаяся «внутренняя» взаимосвязь в календарном плане привела к смещению понимания цели календарного планирования. Цель заключается не в распределении ресурсов типа мощности по работам и объектам, не в определении продолжительности выполнения отдельных работ (что важно в процессе производства работ), а в распределении объемов работ во времени, по плановым периодам с учетом мощности строительной организации, различных ограничений и технологических требований. В этом случае заглавную роль должна играть модель технологии, которая, по сути дела, определяет, какие и в каком объеме строительно-монтажные работы можно планировать на тот или иной период времени, с учетом объемных пропорций технологически связанных работ (см. рис. 14.2).

Рис.

14.2 Структурная взаимосвязь моделей

календарного плана технологического

планирования СМР

При такой взаимосвязи модели технологии и модели планирования, организационные решения принимаются при уже известных объемах работ по каждому объекту в плановом периоде с учетом ситуации на строительной площадке. В этом случае объемные параметры календарного плана более стабильны и меньше подвержены воздействию различных факторов, поскольку планируемые объемы работ определены, минуя организационные решения, наиболее чувствительных к дестабилизирующим случайностям. Такое преобразование «внутренних» взаимосвязей моделей позволяет разделить параметры календарного плана на две группы: стабильные - их выполнение обязательно, и изменяемые - в ходе строительного производства они могут принимать различные оценки.

На стадии планирования СМР на программу строительной организации нет большой необходимости строго регламентировать распределение бригад по работам и объектам, строго увязывать это распределение и планирование объемов работ во времени. Важнее первоначально определить объемы работ, которые необходимо выполнить для реализации планово-экономических заданий (решений) по временным периодам, а затем конкретизировать организационные решения, с помощью которых объемы будут выполнены.

Стабильные параметры отражают производственную программу работ, которую строительная организация должна выполнить для реализации целевых установок в каждом плановом периоде, ранее разработанных плановыми службами на стадии технико-экономического планирования. Такими параметрами служат распределенные во времени объектные объемы работ. Эти параметры, обладая количественной и качественной детерминированностью и стабильностью, не должны изменяться в ходе строительного производства, так как они являются основой для разработки планов материально- технического снабжения. По сути дела стабильные параметры являются целью для подразделений-исполнителей, то есть они определяют « что делать ».

Изменяемые параметры, которые определяют «как делать», меняют оценки в ходе строительного производства. К ним относятся временные (начало, окончание и продолжительность работ), ресурсные (распределение ресурсов типа мощности по работам и объектам) и т. д. Количественные оценки этих параметров определяются в ходе конкретизации расписания выполнения работ или корректировки плана производства работ при отклонении от действительного строительного производства под воздействием различных неучтенных внешних и внутренних факторов.

Объемные параметры обладают директирующими свойствами и являются детерминированными оценками календарного плана. Они должны определяться вне зависимости от изменяемых, то есть распределение объектных объем работ по плановым периодам не связывается с предварительным распределением ресурсов типа мощности по работам и объектам, заранее установленной продолжительности выполнения строительного процесса. Однако при определении стабильных параметров должны учитываться технология возведения объекта, количество и специализация ресурсов типа мощности в строительной организации и.ряд других ограничений и требований.

Поэтому предлагается решение задачи календарного планирования СМР на программу строительной организации разбить на два этапа. На первом этапе определятся виды и объемы работ, которые необходимо выполнить для реализации планово-экономических заданий (решений) по плановым периодам с учетом мощности строительной организации, обеспеченности материально-техническими ресурсами, требований технологии строительного производства. Полученные результаты, то есть виды и объемы работ по объектам производственной программы, служат дополнительными ограничениями для решения задачи на втором этапе, в котором конкретизируются распределение ресурсов типа мощности по объектам и работам, уточняется интенсивность производства работ, рассчитывается продолжительность, начало и окончание каждой работы отдельно и по объекту в целом и т. д. Принятие этих организационных решений осуществляется непосредственно руководителями в зависимости от сложившейся ситуации в ходе строительного производства.