- •13. Сущность и особенность планирования строительно-монтажных работ на современном этапе

- •13.1. Особенности строительного производства

- •13.2. Сущность календарного планирования: понятийный аппарат

- •13.3. Календарное планирование в функциональном аспекте

- •13.4. Роль и назначение системы календарного планирования строительно-монтажных работ

- •13.5. Сущность сбалансирования планов строительно-монтажных

- •13.6. Анализ причин несбалансированности в планировании смр

- •I период II период

- •I период

- •II период

- •14. Разработка календарного плана строительно-

- •14.1. Исследование структурных взаимосвязей в календарном плане строительно-монтажных работ

- •14.2. Разработка модели объектных технологических зависимостей

- •2 Работа «j»

- •4Минимальное начальное отставание

- •14.3. Постановка задачи календарного распределения объемов работ смр на программу строительной организации (первый этап)

- •14.4. Постановка задачи разработки организационных решений по распределению трудовых ресурсов строительной организации (второй

- •14.5. Методика расчета графика строительства объекта на базе модели объектных технологических зависимостей

13.5. Сущность сбалансирования планов строительно-монтажных

работ

Под сбалансированным планом строительства понимаются плановые задания по сооружению объектов строительства и вводу мощностей, обеспеченных материальными ресурсами. При этом система балансов охватывает в той или иной номенклатуре все основные виды строительных материалов, деталей и конструкций.

В реализации программ строительства участвуют многие организации заказчиков, предприятия, поставляющие материальные ресурсы, технические средства и технологическое оборудование, специализированные проектные, строительно-монтажные и снабженческие организации.

Большое количество исполнителей, принадлежащих различным структурам, усложняют взаимоувязку работ всех организаций, принимающих участие в строительном производстве во времени и в пространстве. Сбор инфор

мации для разработки нормализованной технологии строительства объектов довольно сложный процесс, так как включает сведения о числе пространственных участков (захваток), их размере в плане, о распределении объемов работ по пространственным участкам, очередности включения участков, возможности совмещения производства работ на одном пространственном участке нескольких специализированных подразделений и т. д.

Разработка календарных планов СМР на программу строительной организации носит комплексный характер, отражающий в первую очередь, организационно-технологические мероприятия по реализации производственной программы, что, в свою очередь, обуславливает особое внимание технологической обоснованности моделей объектов управления, на основе которых и осуществляется планирование в текущем периоде.

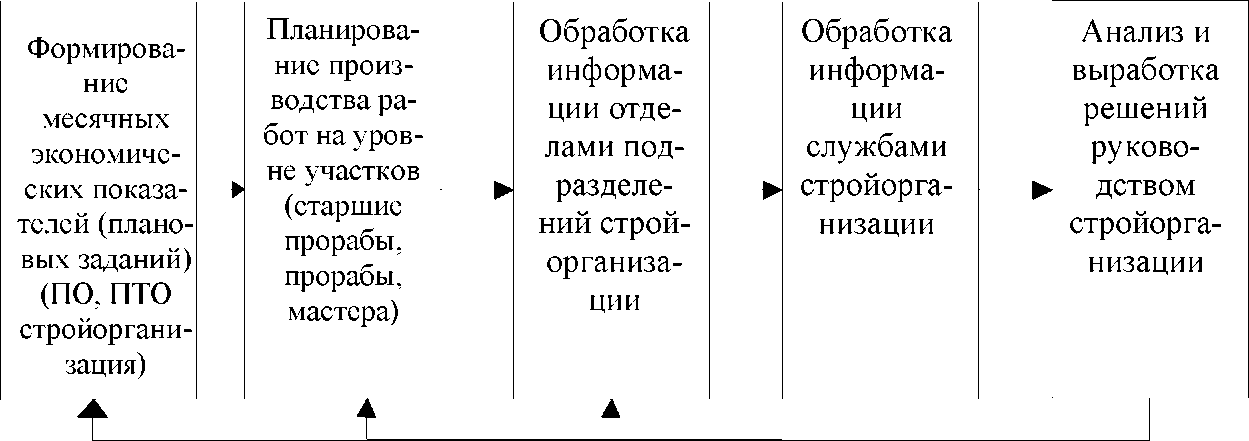

Календарная сбалансированность планов СМР и планов МТО заключается в наличии конкретного материала при плановой производственной необходимости в этом материале. Схема производственно-экономического планирования отображающая суть календарной сбалансированности приведена на рис.13.6.

В этой схеме взаимосвязаны тендерные предложения, технико- экономическое планирование, формирование портфеля заказов, с одной стороны, и возможности строительной организации, через систему календарного планирования СМР, с другой стороны. Данная взаимосвязь и является основой календарной сбалансированности.

Рис.

13.6. Укрупненная схема

производственно-экономического плани-

рования

строительной организации

На

примере месячного оперативного

планирования СМР можно показать

действующий механизм формирования

сбалансированных планов в строительной

организации (рис. 13.7.).

Рис.

13.7. Последовательность выработки

решений в оперативном планировании

Плановый отдел (ПО) стройорганизации с участием производственно- технического отдела, исходя из квартальных заданий и с учетом фактического выполнения за предыдущий период, устанавливает для своих подразделений задания на планируемый месяц. Эти цифры сообщаются строительным подразделениям. Старшие производители работ (начальники участков), прорабы и мастера в соответствии с полученными плановыми заданиями осуществляют набор объемов работ в натуральном измерении с указанием сроков их выполнения по каждому объекту в отдельности. Со строительных участков предложения о включении в план соответствующих объемов работ поступают в производственно-технический отдел (ПТО) строительного подразделения, где эти предложения рассматриваются с точки зрения реальности их выполнения и соответствия сроков выполнения работ плановым срокам ввода объекта в эксплуатацию. Для этого рассчитывают потребность в трудовых и материальных ресурсах, машинах и механизмах по участкам и в целом по строительному подразделению. Материалы поступают в соответствующие службы строительной организации, где выработка решений производится из условий наличия тех или иных ресурсов, что приводит в конечном итоге к несоответствию предлагаемого набора работ плана «снизу» и выделяемых ресурсов для выполнения работ в рассматриваемом плановом периоде. И как результат - рекомендация об изменении структуры и объемов планируемых работ на объекте, поскольку предложенные «снизу» физобъемы не подкреплены материально-техническими ресурсами.

Рассмотренная последовательность разработки сбалансированных планов практически не решает вопросов сбалансированности, так как:

- набор работ осуществляется локально по каждому объекту, без учета взаимосвязи между ними;

виды и объемы работ в натуральных измерителях, определяемые производителями работ, рассматриваются с точки зрения интересов участников и строительных подразделений без учета требований субподрядных организаций;

планируемый объективный набор работ не может быть гарантировано подкреплен соответствующими ресурсами, поскольку распределителем их является аппарат строительной организации.

Технико-экономическое планирование, формирование «портфеля» заказов, разработка сбалансированных планов строительно-монтажных работ на программу строительной организации осуществляется на базе целой системы плановых заданий в условиях отсутствия методики, по которой объективность и достоверность решений не подвергались бы сомнению со стороны вышестоящих уровней управления. Поэтому разработанный «снизу» план практически всегда отличается от утверждаемого, поскольку предлагаемый план все-таки несет в себе субъективные моменты и формируется он с известной долей учета своих собственных интересов за счет других.

Отсутствие методики получения достоверных и объективных расчетов сбалансированных планов показывает, что система календарного планирования СМР имеет направленность только на выполнение одной функции - увязать между собой систему строительной организации и систему материально- технического обеспечения, не затрагивая систему экономических решений (плановых заданий).

Планово-экономическим службам уже самостоятельно надо формировать экономическую политику строительной организации. Необходимо определить величину расчетной прибыли, уровень рентабельности, при которой строительная организация может не только «существовать», но и развиваться. Надо иметь в виду, что этими двумя показателями не ограничиваются плановые решения.

Сюда включаются ряд заданий, в той или иной степени влияющие на производительность труда, себестоимость, численность и т. д., то есть формируется целая система плановых решений. Но нельзя упускать из внимания, что и в условиях самостоятельности строительных организаций, вполне возможное изменения в производственной программе, например, в случае крупных аварий и других ситуаций. Поэтому, когда ведется разговор о системе плановых решений, которую вырабатывают планово-экономические службы строительной организации, необходимо иметь в виду, что предполагается самостоятельное формирование «портфеля» заказов.

При самостоятельном формировании производственной программы ставят решение задач планирования строительно-монтажных работ на принципиально новую основу, которая заключается в непрерывности процесса планирования. Подрядные компании могут включать в план производства объекты в любое время, если:

имеются свободные или освобождающиеся мощности;

заказ экономически выгоден;

- имеются ресурсы или есть возможность их приобретения.

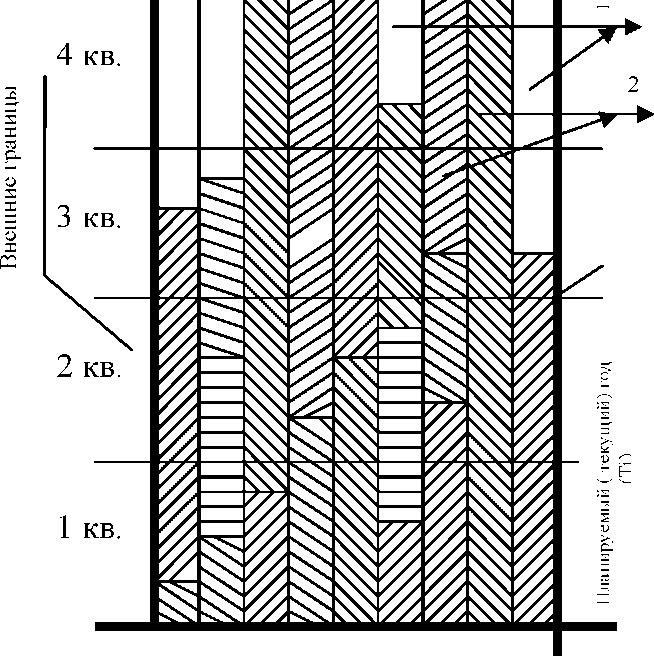

Условно примем, что площадь прямоугольника (объем цилиндра) это мощность (потенциал) строительной организации, внешние границы различные ограничения. Высота фигуры определяет продолжительность планируемого периода, в нашем случае год с разбивкой на кварталы. На рисунке 13.7 изображены планируемый (Ti) и начало последующего (Ti+1) годы. Заштрихованная зона — это совокупность объектов, включенных в план производства, чистая зона — зона свободная незагруженной мощности.

![]()

Объектные

потоки

Рис.

13.7. Пример загрузки годовой мощности

строительной организации. 1.

Незагруженная мощность. 2. Загруженная

мощность (заштрихованный прямоугольник

в объектном потоке обозначает объект).

В рыночных условиях привязка процесса планирования к определенным срокам в принципе бессмысленна, а само планирование не может быть разовой компанией. Важно чтобы строительная организация имела полную загрузку на несколько кварталов вперед. Это время необходимо для работы управленческого аппарата стройорганизации в поисках заказчиков и участия в тендерах на последующие временные этапы. Свободные мощности позволяют производить выбор (дополнительный набор) в ходе производственной деятельности строительной организации.

Задача формирования «портфеля заказов» не может решаться в отрыве от технико-экономического планирования и календарного планирования СМР (см. рис.13.6), поскольку ТЭП в определенной мере диктует соответствующий набор объектов, а система календарного планирования проверяет выработанные плановые решения и предлагаемые для включения в план объекты со сбалансированным распределением объектных объемов работ времени, т. е. с учетом возможностей строительной организации и системы логического обеспечения.

В методиках и программных комплексах по решению задач календарного планирования СМР на программу строительной организации отмечается, что в ходе решения осуществляется сбалансированность по различным видам ресурсов, выступающих в виде ограничений, как обязательный элемент достоверности получения результатов. Тем не менее, полученные результаты решения этих задач представляют собой «идеальные» планы развития процесса производства на строительной площадке, а действительный производственный процесс ломает теоретическую сбалансированность и вносит существенный дисбаланс в разработанные планы. Неустойчивость и несоответствие полученных планов действительному ходу производства объясняется влиянием неучтенных факторов, которые возникают в процессе их реализации, большой размерностью задачи, что вынуждает сокращать количество ограничений, трудностями в вопросе агрегирования работ и ресурсов и другими причинами.

В настоящее время современные методы решения задач планирования СМР, распределения объемов работ во времени (по планируемым периодам) направлены на получение результатов, которые удовлетворяли бы не только календарной сбалансированности мощностей и плановых заданий, потребности и поставкам материально-технических ресурсов, но предусматривают выработку «обязательных» организационных решений. То есть, в планах заранее регламентируются интенсивность и сменность, строго обозначаются сроки начала, окончания и продолжительность каждой работы, увязываются переходы ресурсов типа мощности по работам и объектам и т. д., что например, при планировании строительно-монтажных работ в разрезе года навряд ли целесообразно.

Желание получить точное расписание работ по всей номенклатуре объектов, в конечном итоге, приводит к тому, что полученные календарные планы на всю программу строительной организации не соответствуют действительному ходу строительного производства, поскольку различные неучтенные факторы, влияющие прежде всего на организационные решения, и вносят несоответствие теоретически обоснованному плану производства работ и факту на стройплощадке. Учесть же все влияния, которые могут возникнуть, практически исключено.

Практика показала, что попытка увязки и одновременного решения вопроса по технологии, организации и планированию строительства не привело к успеху, поскольку заранее запланированные организационные решения наиболее уязвимы с точки зрения влияния объективных, субъективных и случайных факторов, знания о которых ограничены в связи с вероятностным характером информации о взаимодействиях и состояниях систем и внешней среды.

В связи с вышеизложенным можно сказать, что схема проведения анализа сбалансированности экономического и производственного планирования (рис.13.5) не может быть реализована.