- •13. Сущность и особенность планирования строительно-монтажных работ на современном этапе

- •13.1. Особенности строительного производства

- •13.2. Сущность календарного планирования: понятийный аппарат

- •13.3. Календарное планирование в функциональном аспекте

- •13.4. Роль и назначение системы календарного планирования строительно-монтажных работ

- •13.5. Сущность сбалансирования планов строительно-монтажных

- •13.6. Анализ причин несбалансированности в планировании смр

- •I период II период

- •I период

- •II период

- •14. Разработка календарного плана строительно-

- •14.1. Исследование структурных взаимосвязей в календарном плане строительно-монтажных работ

- •14.2. Разработка модели объектных технологических зависимостей

- •2 Работа «j»

- •4Минимальное начальное отставание

- •14.3. Постановка задачи календарного распределения объемов работ смр на программу строительной организации (первый этап)

- •14.4. Постановка задачи разработки организационных решений по распределению трудовых ресурсов строительной организации (второй

- •14.5. Методика расчета графика строительства объекта на базе модели объектных технологических зависимостей

2 Работа «j»

1'

О"*"

>4

Н О VO

<я

Минимальное

конечное отставание

Работа

«j+1»

4Минимальное начальное отставание

*-

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. t

Рис. 14.5. Пример сдвигов начала работ

Если окончание работы j запланировано в IV квартале (точка 4), то окончание работы j +1 можно планировать только в этом же плановом периоде (точка 4), но не ранее. В случае окончания работы в любом другом плановом периоде, в частности во II (точка 3), то окончание работы j +1 можно планировать в III и IV кварталах, но не ранее точки 3. Ограничением на окончание работы является директивный срок строительства объекта. Минимальное конечное отставание в этом случае характеризует технологическую зависимость «не ранее по окончанию», которая определяет технологическую возможность окончания последующей работы, при условии, что она может закончиться не ранее, чем на ней же, выполнится минимальный объем работы после окончания предыдущего строительного процесса.

Таким образом, технологическая модель возведения объекта можно описать следующими параметрами и ограничениями:

технологическими зависимостями «не ранее по началу» и « не ранее по окончанию »;

временной областью выполнения работы;

директивным (нормативным) сроком строительства;

максимальным насыщением трудовыми ресурсами каждой работы.

Поскольку технологические зависимости «не ранее по началу» и «не

ранее по окончанию» определяют технологическую последовательность выполнения работ на объекте, то выше описанную модель в дальнейшем будем называть моделью объектных технологических зависимостей (МОТЗ).

Расчет МОТЗ сводится к определению:

временных оценок технологических зависимостей «не ранее по началу» и «не ранее по окончанию»;

временной области производства каждой работы;

точек критичности работ.

Обозначим:

tH

j - возможное начало <j> работы;

H

tj,j-1 - минимальное начальное отставание «j» работы от предшествующей «j-1»;

VH

j-1,j - объем работы «j-1», обеспечивающий возможное планирование единицы объема последующего процесса «j»;

v - нормативная трудоемкость выполнения единицы объема;

R - необходимое количество трудовых ресурсов для выполнения объема

W

v j-1,j • ?

Rmax - максимальное количество трудовых ресурсов, соответствующее максимальному насыщению фронта работ;

п - плановый коэффициент повышения производительности труда; —=1,2... — - порядковый номер парной связи;

j = 1,2...m - порядковый номер работы или конструктивного элемента для каждого из объектов;

i = 1,2...n - порядковый номер объектов в программе работ строительной организации;

(14.1)

tH> tH + tH

rH

H Vj 1 -1,1 • V -1

где: t

- , = J

J-1,1

V (14.2)

1, 1 -1,1 RJ -1,1 п

Поскольку начало выполнения работы может технологически зависеть от нескольких предыдущих процессов, поэтому:

H ^ , H H

t > max -(t +1 ) ,

i1,' —g—ч 1-1,—,1 i i, i-\,—,v (14 3)

Зависимость «не ранее по окончанию», характеризуемая минимальным объемом работ, который необходимо выполнить на последующем процессе после окончания предыдущего, рассчитывается по формулам:

° ^ / ° ° ч

t > max -(t. 1 , +1 , )

ь 1,1 —Е—ХЬ 1 -1,—,1 V 1, 1 -\,—у

(14.4)

при этом

• v.

j,j-1,—,i j

t°

=

*

j,j-1,^

-

+

t

l^j,j-1,—,i h

h ^орг.-техн

(14.5)

где: tj - возможное окончание работы «j»;

t° -

j,j-1 - минимальное конечное отставание работы «j» от предшествующей «j-1»;

V°

j-1,j - объем работы «j», который необходимо выполнить после окончания предшествующего процесса «j-1».

VH V°

Объемы j 1,j и j 1,j определяются исходя из специфики каждой работы, характера объекта, технических условий производства, правил техники безопасности и т. д.

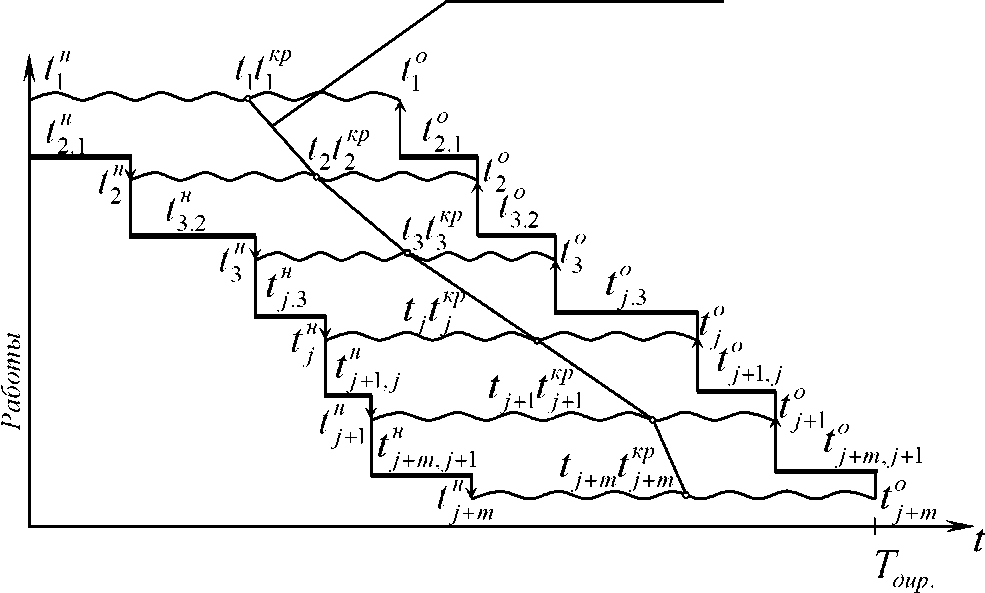

На рис. 14.6 приведена графическая модель определения временных оценок зависимостей «не ранее по началу» и «не ранее по окончанию».

Расчет продолжительности временной области выполнения работы ведется в следующей последовательности.

Работам, не имеющим предшествующих (tj,j-1=°), присваивается tj =°, то есть координата начала этих работ равна нулю.

Тогда координата наиболее раннего начала последующей работы будет

равна:

H H H

0

2,1

Работа «1»

Конечное отставание t

Начальное отставание t

2,1

Работа

«2»

>4 H О

н

0

t

t

j,2

j,2

я

1

'WAA/vO

Рис. 14.6. Определение начальных и конечных отставаний

В общем виде начальный параметр работ можно определить из формулы:

K

j = Ztj,k-1,! (14.7)

Для определения параметров наиболее позднего окончания работам, не имеющим последующих, присваивается значение директивного срока строи-

10 = T

тельства объекта m дир. Тогда координата «наиболее позднего окончания» предшествующей работы будет равна

t° = t° -1°

lm-1,1 lm,i lm,m-1,i (14 8)

В общем виде конечный параметр любой работы можно определить из формулы:

10,i = m-Z tkj,i;(P = m, m-1...1)

(14.9)

Временная область выполнения работ (на рис. 14.7 она изображена условно волнистой линией) определится из разницы координат начальных и конечных отставаний:

t = t° - tk

Работа

«j»

)

Количество трудовых ресурсов, которые могут быть направлены на выполнение «j» работы при непрерывном и равномерном производстве, не

Rh

должно превышать установленной максимальной величины ;'!'max. Поэтому полученную продолжительность временной области каждой работы «j» необходимо проверить по формуле:

R = Vj/^j < Rh

Х\^д,расч + h Xvj,i,max

j п (14.11)

Rh

где iimax - количество трудовых ресурсов специальности «h», которое может быть направлено на выполнение работы на объекте i при полном использовании временной области;

Vj,I - общий объем работы j на объекте 1.

Начало работы не может отодвигаться вправо неограниченно. Поэтому каждая работа имеет свою критическую точку, которая показывает на невозможность сдвига начала далее этой точки, так как это приведет к нарушению срока сдачи объекта (увеличению продолжительности строительства)

кр 0

tj,i " tj,i - tmin j,i (14.12)

где: tj,i

- координаты окончания

временной области работы j

на объек-

те;

tm

- минимальная продолжительность выполнения рабо

Rh

i - минимальная продолжительность выполнения работы на объекте

урса

Vj,i

-

• v

t

J

Kmaxj^ (14.13)

Соединив критические точки между собой, получим объектную линию критичности, которая наглядно показывает границы возможного сдвига вправо начала каждой работы.

При формулировке определений технологических зависимостей «не ранее по началу» и «не ранее по окончанию» обращалось внимание, что количественные оценки этих зависимостей не конкретизируют заранее сроки начала, окончания и продолжительности работ. Эти параметры, а также количество трудовых ресурсов, необходимое для выполнения каждой работы, могут принимать различные значения «внутри» временной области и уточняются в процессе выработки организационных решений на втором этапе.

Вариабельность планирования объемов работ по плановым периодам обеспечивается отсутствием в МОТЗ некоторых требований и условий, накладываемых, как правило, на организационно-технологические модели объектов, в частности:

- не предусматривается предварительное распределение трудовых ресурсов по работам

;

Модель объектных технологических зависимостей позволяет проектировать начало и окончание работ «внутри» временной области раздельно друг от друга. Такая возможность варьировать этими параметрами объясняется тем, что в модели предварительно не предусматриваются условия равномерности и непрерывности выполнения работ. Кроме того, отсутствие этих условий повышает вариантность распределения объемов работ по планируемым периодам. Так, на рис. 14.8 приведен пример распределения объемов работ по временным областям МОТЗ, полученный в результате решения задачи календарного планирования СМР.

Линия

критичности

Рис.

14.7. Графическое изображение модели

объектных технологических зависимостей

Объемы работ, которые необходимо выполнить в каждом плановом периоде (квартале), могут иметь неодинаковые значения (V1,1^V1,2) и могут быть распределены не по всей временной области, например работы 1,2,4. По модели можно проанализировать распределение объектных объемов и видов работ по плановым отрезкам планируемого года, среднюю интенсивность выполнения работ, определить перерывы на отдельных работах и другие аспекты, позволяющие принимать соответствующие решения по инженерной подготовке строительства объекта. При этом распределение объемов происходит внутри временной области (волнистая линия), которая не претерпевает изменений при взаимоувязке объектов между собой. Тем самым модель не теряет своей «гибкости» на различных этапах решения задач календарного планирования.

Множество работ, запланированных к выполнению в «к» плановом периоде, обычно принадлежит различным участкам строительства. Для успешного выполнения планируемых работ всеми исполнителями необходимо, чтобы фронт работ, создаваемый предыдущими исполнителями, был достаточен для последующих. Поэтому в модели с помощью зависимости «не ранее по окончанию» запланированный объем работы «j» и соответствующую времен-

необх.

ную область предусматривается разделять на две части: объем работы (Vj k ) с частью временной области, необходимый для выполнения запланированных

V доп.

субподрядных работ, и объем работ ( j k) с частью временной области для достижения плановых заданий. Общий объем планируемой работы будет равен:

д- j-пл д- j-необх д- т-доп

Vi,j,k = Vi,j,k + Vi,j,k

(14.14)

|

|||

V1 |

V2 |

V \ |

V4\ |

\ V |

1 2 V2 |

||

\ V |

V3 |

||

\ V1 |

|

V2 |

V \ |

|

|

||

I квартал |

II квартал |

III квартал |

IV квартал |

Рис.14.8.

Пример распределения объемов работ на

МОТЗ

Пример распределения объемов

работ по временной области приведен

на рис. 14.9

Дни планируемого периода

Рис. 14.9. Распределение планируемых объемов работ по временной области

Анализ особенностей модели объектных технологических зависимостей позволяет сделать следующие выводы.

Описанная модель служит технологической основой для планирования СМР, принятия организационных решений, а также контроля хода выполнения работ. Технологические зависимости «не ранее по началу», «не ранее по окончанию», а также временная область выполнения работ, определяющих суть технологической основы строительного производства на объекте, образуют в совокупности некоторую зону допустимых решений для расчета различных параметров календарного плана - сроков начала и окончания работы, ее продолжительности, физических и стоимостных объемов по плановым периодам, количества трудовых ресурсов по каждой работе и т. д. В предлагаемой модели отсутствует ряд «диктующих» условий и требований, таких как безусловное начало последующей работы после выполнения определенного объема на предшествующей, равномерности и непрерывности выполнения работы, жесткой зависимости между количеством трудовых ресурсов, распределенных по работам, и планируемым объемом работ в плановом периоде и др. Это в значительной мере повышает степень вариабельности модели по сравнению с применяемыми и позволяет получать более точные результаты при решении задач календарного планирования.

Предлагаемая модель для решения задач календарного планирования СМР не претерпевает качественных изменений, т. е. не переходит из одного вида организационно-технологических моделей в другой в процессе взаимоувязки их в общий календарный план. Количественная оценка зависимостей «не ранее по началу» и «не ранее по окончанию» и продолжительности временной области, образующих «каркас» базисной модели, остаются детерминированными на всем протяжении решения задач и при различных перерасчетах календарных планов. Такая устойчивость модели позволяет включить ее в состав нормативной базы.

3. Модель объектных технологических зависимостей не теряет свою «гибкость» при укрупнении исходной информации для различных уровней планирования, а процесс агрегирования и дезагрегирования можно производить в автоматизированном режиме на ЭВМ без участия высококвалифицированного инженерно-технического персонала.

С помощью рассмотренной модели возведения объекта можно анализировать ход и состояние выполнения работ в каждом плановом периоде планируемого года.