- •7.4. Передающее устройство телесигнализации

- •Генератора тактовых импульсов

- •Логического блока

- •7.5. Приемное устройство телесигнализации

- •Сигналы на выходах триггеров дв1, дв2, двз датчика времени

- •7.6. Передающее устройство телеуправления

- •При формировании командной серии

- •7.7. Приемное устройство телеуправления

При формировании командной серии

логической схемы ЛС4. На диод VD1 этой схемы также поступает потенциал — Ек с закрытого инвертора 10(Г4). Через логическую схему ЛС4 потенциал — Ек поступает на инвертор 15(Г4) блока кодирования БК и обеспечивает его отпирание. Блок кодирования удлиняет 24-й импульс серии.

Удлинение 29-го импульса серии происходит при переключении распределителя в 29-ю позицию. С триггера 4гр на резистор 29-й схемы поступает потенциал ~ЕК, так как триггер 4гр находится в возбужденном состоянии еще с подготовительной серии. По шине 4 потенциал — Ек с выхода 29-й схемы передается на клемму 4 каскада 9(ГЗ). Блок кодирования БК удлиняет 29-й импульс серии.

На 31-й и 32-й позициях распределителя формируется сверхдлинный фазирующий импульс, как это было описано в процессе образования холостой серии. Усилитель сброса УСб на 31-й позиции остается закрытым, так как триггер ТПП, сброшенный в первой позиции, возбуждается через диодную схему «2-й вых.СчР» при переходе распределителя в третью позицию и подает нулевой потенциал с выхода Г8 триггера ТПП на вход усилителя УСб.

Формирование второй командной серии происходит в том же порядке, как и первой. Отличием является то, что триггер ТПП при переходе распределителя со второй в третью позицию сбрасывается в состояние 0. С его выхода (Г8) на вход усилителя УСб подается потенциал ~ЕК, разрешающий его открытие в 31-й позиции распредели-теля. До 31-й позиции на второй серии команды устройство ТУ ДП работает так же, = как на первой серии: удлиняются 3-й и 5-й импульсы выбора КП7, 8-й импульс выбора операции «Отключить», 24-й импульс выбора 15-го объекта и 29-й импульс выбора 4-й группы. На 31-й позиции распределителя открывается усилитель УСб, который сбрасывает триггеры НП и 4гр. Триггер ТОП остается в состоянии 1, запрещая повторное возбуждение триггера НП при нажатых кнопках КУ.

После окончания второй командной серии кнопка SB63 возвращается в исходное состояние при ее отпускании. После этого диспетчер должен отжать кнопку 0т7, которая не имеет самовозврата. Конденсаторы С1 и С2, заряженные через кнопку От7, после ее размыкания разряжаются на левые входы триггеров ТОП и НП. Сброс в состояние О триггера ТОП приводит к подаче с его выхода Г2 нулевого потенциала на каскад транзисторной задержки ТЗк 9(Г4). Предварительно заряженный конденсатор каскада при этом разряжается на базу транзистора, который запирается (см. рис. 7.31). На выходе Г4 каскада ТЗк появляется потенциал ~ЕК, способствующий открытию усилителя УСб и контрольному сбросу триггеров НП и 4гр. На этом передача приказа заканчивается.

7.7. Приемное устройство телеуправления

Серия телеуправления с ДП по частотному каналу поступает на КП. В приемнике частотно-модулированных сигналов (ЧМС) частотные импульсы преобразуются в импульсы постоянного тока, которые поступают на линейный триггер (ЛТ). С триггера ЛТ тактовая серия поступает на блок синхронизации и селекции (БСС), который играет в устройстве ТУ КП ту же роль, что и в ТС ДП. При холостых сериях осуществляется только контроль синхронизма и автоматическая синхронизация распределителей в случае сбоя. В отличие от устройства ТС ДП измерение длительности импульсов в устройстве ТУ КП осуществляется с помощью реле времени.

Реле времени выполняется на модуле РВк, принципиальная схема которого приведена на рис. 7.34. Модуль РВк содержит реле времени, один элемент И-НЕ-2к, три элемента И-НЕ-1к (П, Г2, Г5) (на рис. 7.34 показан только один из них — Г2). На выходе реле времени установлена двойная схема 2И-НЕ-1к с выходами ГЗ и Г4. До срабатывания реле времени на выходе ГЗ имеется нулевой потенциал, на выходе Г4 — потенциал (~ЕК). При поступлении на вход 77 модуля РВк нулевого потенциала инвертор Г2 запирается, начинается заряд конденсатора С реле времени через резистор R.

Время заряда определяет время срабатывания реле. Для увеличения времени срабатывания к реле подключают внешний конденсатор CJ, емкость которого определяется требуемой выдержкой времени реле. По мере заряда конденсатора потенциал обкладок конденсаторов С и С1, подключенных к клемме 22, снижается. При этом снижается потенциал базы транзистора VT1 входного дифференциального каскада реле времени. В момент, когда напряжение на конденсаторах сравняется с напряжением на резисторе R2, транзистор VT1 откроется, что приведет к открытию транзистора VT3 и каскада транзисторов VT4 и VT5. Транзистор VT6 инвертора 2И-НЕ-1к закрывается, на выходе ГЗ возникает потенциал — Ек (—ДлИ), транзистор VT7 открывается и на его выходе Г4 появляется нулевой потенциал (+ДлИ).

После окончания входного импульса происходит разряд конденсаторов С и С1 через открывшийся транзистор инвертора И-НЕ-1к Г2 и диод VD. Транзисторы VT1, VT3, VT4, VT5 закрываются и происходит переключение инверторов 2И-НЕ-1к. На выходе ГЗ появляется нулевой потенциал, а на выходе Г4 — (~J5K).

В блоке БСС используются два модуля РВк: модуль 13 для замера и фиксации длинных импульсов и модуль 14 — сверхдлинного импульса. Модуль РВк 15 используется в блоке запоминающих устройств и исполнительных цепей.

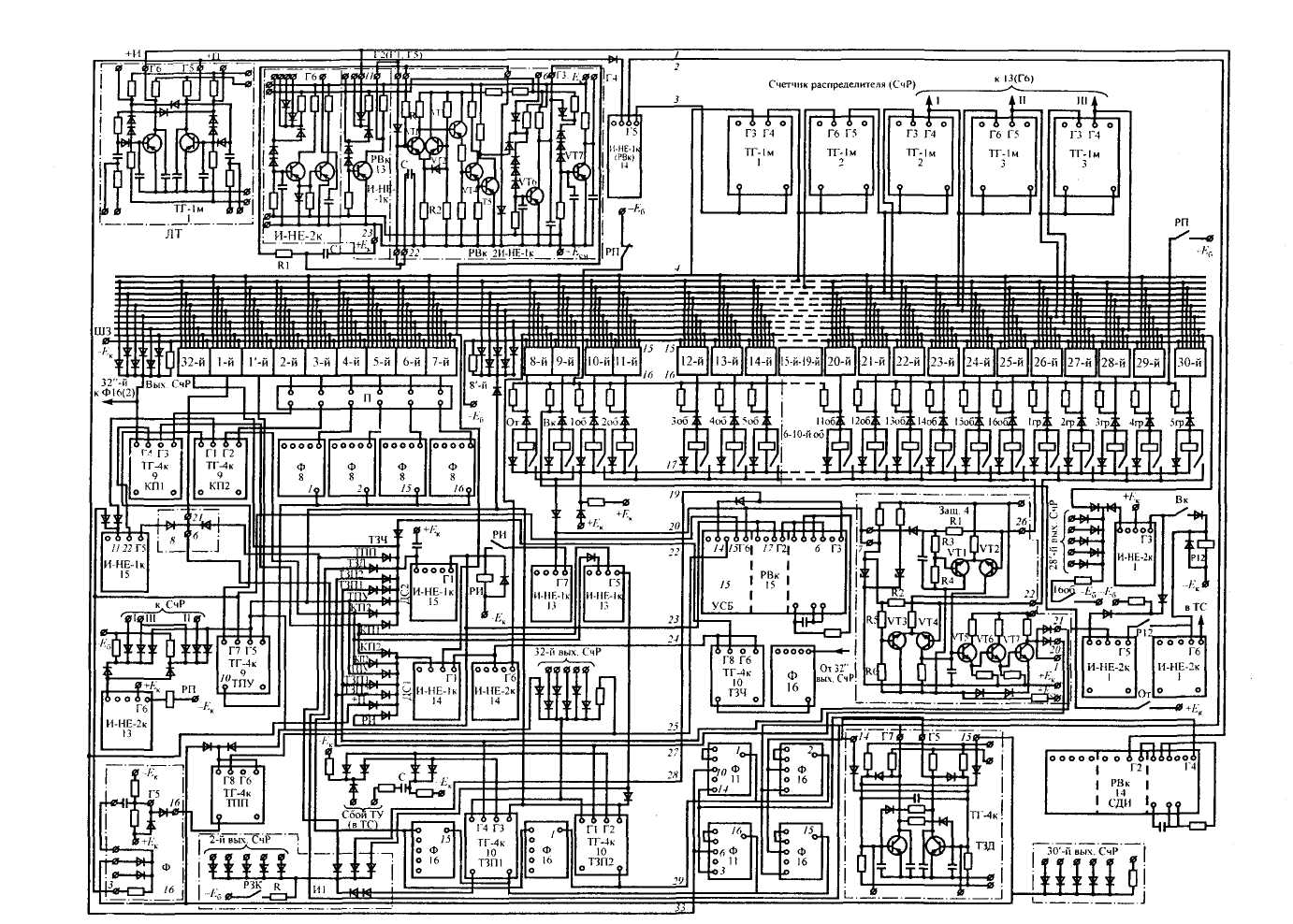

Распределитель ТУ КП (рис. 7.34) выполнен на пятиразрядном двоичном счетчике из модулей ТГ-1м: 1(ГЗ, Г4), 2(Г6, Г5 и ГЗ, Г4) и 3(Г6, Г5 и ГЗ, Г4), и диодном дешифраторе ДШ, имеющем 32 выхода. Выходы 1—7-й служат для определения вида серии (холостая, командная) и выбора контролируемого пункта КП. Выходы ДШ подключены к общей шине запрета ШЗ, на которую отрицательный (разрешающий) потенциал поступает с реле времени 13(ГЗ) при приеме длинного импульса.

Рис. 7.34. Принципиальная схема устройства ТУ КП системы «Лисна-Ч»

Вторая часть матричного дешифратора служит для подключения элементов ПрЗУ, в качестве которых используются магнитоуправляемые реле (герконы). При приеме приказа возбуждаются и становятся на самоблокировку три реле ПрЗУ: операции Вк или От, выбора объекта (одно из 1об—1боб) и группы (одно из 1гр—5гр). Вторая часть дешифратора также имеет шину запрета, на которую разрешение (отрицательный потенциал) подается на длинном импульсе при условии, что приказ передается для данного КП.

Работа устройства ТУ КП при приеме первой командной серии заключается в записи содержания приказа на ячейках памяти (реле) промежуточного запоминающего устройства. Первый импульс командной серии НП всегда длинный. На нем с выхода Г6 триггера ЛТ поступает нулевой потенциал на вход 77 реле времени 13, которое срабатывает. С выхода ГЗ отрицательный потенциал поступает на шину ШЗ первой части дешифратора, на 1-ми Г-м выходах которого возникает отрицательный потенциал. С Г-го выхода он поступает на вход триггера приема управления ТПУ, который готовится к переключению. На паузе, следующей за импульсом НП, с реле 13(ГЗ) на шину ШЗ и далее через схему Г-го выхода на триггер ТПУ подается нулевой потенциал, переключающий его в состояние 1.

Выбор КП осуществляется двумя длинными импульсами из шести, на которых с реле времени 13(ГЗ) на схемы 2—7-го выходов диодного дешифратора ДШ поступает отрицательный потенциал. На панели П с помощью перемычек два выхода ДШ подключены к триггерам КП1 и КП2 в соответствии с кодовой комбинацией, соответствующей номеру данного КП. Например, на КП7 перемычки подключены между 3 5-м выходами дешифратора и входами триггеров КП1 и КП2. Остальные четыре входе ДШ подключаются перемычками к формирующим схемам Ф8, выходы которых 1, 2 15, 16 подключены к входу 10 триггера ТПУ. Если длинный импульс приходится т схему ДШ, к выходу которой подключена схема формирователя импульсов Ф, то произойдет заряд ее конденсатора на импульсе и разряд на последующей паузе на тригге; ТПУ, который сбросится в состояние 0. Прием командной серии на данном КП после этого происходить не будет.

При передаче командной серии на данный КП на позициях распределителя с 1-й по 7-ю возбуждаются триггеры ТПУ, КП1 и КП2. С их выходов 9(Г5, ГЗ, Г2) на диодную схему ДС1 поступают отрицательные потенциалы, с выходов триггеров запрета ТЗШ и ТЗП2 10(П, Г4) на диоды схемы ДС1 также поступают отрицательные потенциалы. При невозбужденном реле исполнения РИ с его обмотки поступает отрицательный потенциал на диод схемы ДС1, с выхода Г5 линейного триггера на диодную схему ДС1 отрицательный потенциал подается на импульсе. Таким образом, на импульсе на диоды схемы ДС1 нулевой потенциал не поступает, а значит и на вход инвертора 14(Г1). На другой вход этого инвертора с реле времени 13(ГЗ) поступает отрицательный потенциал на длинном импульсе, что приводит к открытию инвертора 14(П) и закрытию инвертора 14(Г6), с выхода Г6 которого на шину запрета второй части дешифратора поступает отрицательный потенциал (разрешение на запись длинного импульса кодовой серии). К этой шине подключены все выходы с 8-го по 30-й дешифратора. Импульс на выходе дешифратора появляется только на соответствующем длинном импульсе серии.

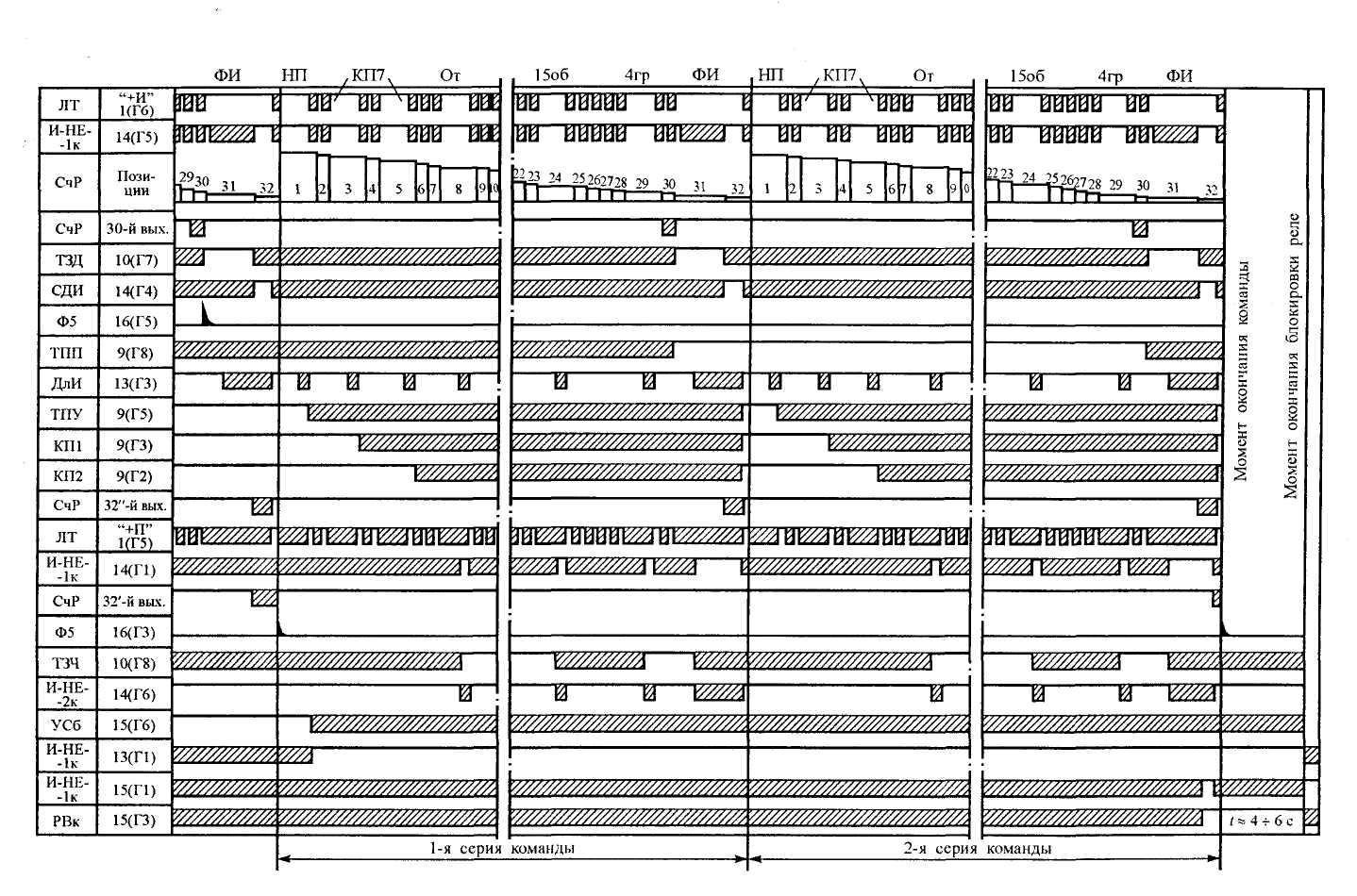

Прием серии команды, например, «Отключить 15-й объект в 4-й группе» графически описан с помощью временной диаграммы на рис. 7.35. На 8-м длинном импульсе кодовой серии на 8-м выходе ДШ возникает низкий потенциал, разрешающий протекание тока по цепи: +£к — шина 17— обмотка реле От — диод — резистор — шина 16 — контакт реле питания РП—(—Eq). Реле От срабатывает, становится на самоблокировку через свой замкнувшийся контакт. Отрицательный потенциал этой и других цепей самоподпитки поступает с выхода Г6 усилителя сброса УСб, выполненного на инверторе Г6 модуля РВк15. На вход 75 УСб подается нулевой потенциал с выхода Г7 триггера ТПУ, поэтому УСб закрыт. Следующий длинный импульс серии под 24-м номером приводит к возбуждению реле «15об», которое становится на самоподпитку через блок защиты «Защ. 4». Ток самоблокировки протекает через резистор «Защ. 4» от входа 26 к выходу 7 и далее на Г6 УСб. Последний длинный импульс серии, соответствующий 4-й группе приводит к появлению отрицательного потенциала на 29-м выходе диодного дешифратора ДШ. Реле «4гр» срабатывает и становится на самоблокировку через блок «Защ. 4». Ток самоблокировки протекает от входа 22 к выходу 7 и далее на Г6 УСб. На 30-й позиции распределителя с 30-го выхода СчР на триггеры задержки ТЗД и повторного приема ТПП поступают отрицательные потенциалы, обеспечивающие их подготовку к переключению. На триггер ТПП с выхода Г5 триггера ТПУ также поступает потенциал ~ЕК, поэтому с его счетного входа снимается нулевой потенциал, разрешая заряд конденсатора. При переключении счетчика СчР в 31-ю позицию триггеры ТПП и ТЗД переключаются в состояние 1. С выхода Г7 триггера ТЗД на вход инвертора 14(Г5) подается нулевой потенциал, запирающий инвертор. Импульсы с триггера ЛТ через схему инвертора 14(Г5) на счетчик СчР перестают проходить и счетчик останавливается до сброса триггера ТЗД в состояние 0. Сброс триггера ТЗД осуществляет реле времени 14(Г4), которое срабатывает только на сверхдлинном импульсе, на выходе Г4 появляется нулевой потенциал, приводящий к разряду конденсатора триггера ТЗД и его сбросу. С выхода Г7 триггера ТЗД при сбросе по шине 2 на инвертор 14(Г5) поступает отрицательный потенциал, разрешающий импульсам с триггера ЛТ проходить на счетчик СчР. При этом инвертор 14(Г5) открывается и образуется 32-й импульс, отсутствующий в кодовой серии, который переключает распределитель в 32-ю позицию. С 32-го выхода СчР на триггеры КП1, КП2 и ТПУ подается отрицательный потенциал, разрешающий заряд их конденсаторов. Отрицательный потенциал появляется на его выходе ГЗ после срабатывания реле времени РВк13 и переключения распределителя в 32-ю позицию. На паузе после фазирующего импульса на шине ШЗ появляется нулевой потенциал, поступающий на заряженные конденсаторы триггеров К.П1, КП2, ТПУ. Разряд конденсаторов приводит к сбросу триггеров и подготовке их к приему второй серии команды. При этом с клеммы 15 усилителя УСб снимается потенциал +ЕК.

![]()

Рис. 7.35. Временная диаграмма работы полукомплекта ТУ КП при приеме команды

Чтобы УСб не открылся и не сбросил набранные реле От, 15об, 4гр, триггер ТПП, переключившийся на 31-й позиции распределителя, подает на клемму 14 усилителя УСб с выхода Г8 потенциал +£к. УСб остается в закрытом состоянии, сохраняя самоблокировку набранных реле. Нулевой потенциал с Г8 ТПП подается также на диодную схему ДС2 и через нее на инвертор 15(Г1), который останется закрытым и реле исполнения команды не сработает после первой командной серии.

Работа устройства ТУ КП при приеме второй командной серии заключается в проверке соответствия принятой первой командной серии переданному приказу и выполнении этого приказа.

На первых семи импульсах второй серии команды происходит возбуждение триггеров ТПУ, КП1 и КП2. На диоды схемы ДС1 подбираются на импульсах отрицательные потенциалы. Если импульс длинный, то инвертор 14(Г1) открывается, а 14(Г6) закрывается и подает с выхода Г6 на шину запрета второй части дешифратора разрешение на запись. При полном соответствии обеих командных серий длинные импульсы второй командной серии будут приходиться на те позиции распределителя, к выходам которых подключены реле, находящиеся на самоблокировке. Таким образом, записанная на первой серии команда сохраняется при приеме второй серии.

На ЗО-й позиции распределителя готовятся к переключению триггеры ТЗД и ТПП. При переключении распределителя в 31-ю позицию триггер ТЗД возбуждается, а ТПП — сбрасывается в состояние 0 через свой счетный вход (возбуждение триггера ТПП произошло на первой серии). При сбросе триггера ТПП с его выхода Г8 на диодную схему ДС2 подается отрицательный потенциал. С выхода Г7 триггера ТЗД после его сброса импульсом с реле времени РВк14 на диодную схему ДС2 подается отрицательный потенциал. После этого на все диоды схемы ДС2 подаются отрицательные потенциалы, инвертор 15(Г1) открывается, реле исполнения РИ возбуждается и становится на самоблокировку, так как инвертор 13(Г1) открыт и нулевой потенциал с его выхода Г1 через замкнувшийся контакт реле РИ поступает на его обмотку. На вход инвертора 13(П) потенциал —Ек поступает с выхода Г6 усилителя УСб.

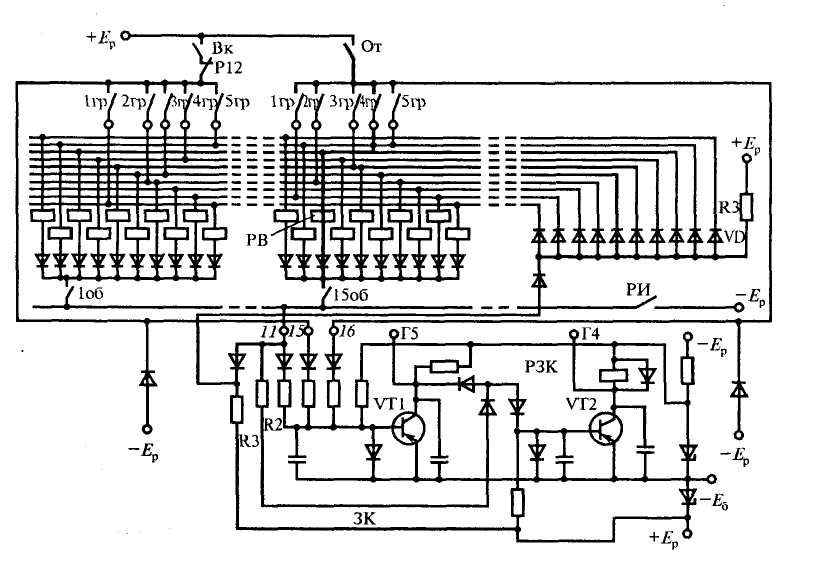

Рис. 7.36. Выходные цепи устройства ТУ КП

Срабатывание реле РИ приводит к замыканию цепи выходного реле РВ. На рис. 7.36 эта цепь показана жирными линиями: +2L—От—4гр— РВ—диод— 15об—РИ—{~~Е ). Реле

РВ возбуждается при приеме приказа «Отключить в 4-й группе 15-й объект». Полны? объем передаваемой на КП информации ТУ составляет 160 различных приказов. Таь как каждый номер объекта (1об—1боб) используется в 5 группах, то общее количестве объектов равняется 80. На каждый объект может быть послано 2 приказа («Включить* или «Отключить»). Количество выходных реле на контролируемом пункте может бьт максимально равно 160, т.е. срабатывание выходного реле соответствует выполнению определенного приказа.

Одновременно с возбуждением реле РИ высокий потенциал с инвертора 15(П) поступает на вход /7реле времени 15(ГЗ). Происходит запуск реле (см. рис. 7.35). Выдержка времени реле за счет внешнего конденсатора составляет 4-6 с. С выхода ГЗ на вход 25 УСб поступает в течение этого времени нулевой потенциал, удерживающий набранные реле (От, 15об, 4гр, РИ) в возбужденном состоянии, они в свою очередь удерживают в замкнутом состоянии цепь реле РВ (см. рис. 7.36). Сброс реле происходит после срабатывания реле времени 15, когда на выходе ГЗ появляется потенциал —Ек. На входы 14 и /5усилителя УСб также подаются потенциалы —Ек с триггеров ТПП и ТПУ. УСб открывается, на выходе 15(Г6) появляется нулевой потенциал, происходит сброс всех набранных реле. За время 4-6 с происходит переключение любого объекта с медленно действующим приводом.

Работа устройства ТУ КП на холостой серии заключается в переключении распределителя тактовыми импульсами с триггера ЛТ, проверке синхронной работы распределителей на фазирующем импульсе, их синхронизации при сбое, удержании триггеров КШ,КП2, ТПУ и ТПП в состоянии 0.

Сброс триггеров КП1, КП2 и ТПУ осуществляется на 32-й позиции распределителя, на импульсе триггеры готовятся, а на паузе сбрасываются в 0, если были в состоянии 1. Триггер ТПП сбрасывается в состояние 0 при переключении распределителя в 31-ю позицию. В 30-й позиции заряжается конденсатор формирующей схемы Ф16. На вход 3 этой схемы с триггера ТПУ (Г7) поступает потенциал ~ЕК. В 31-й позиции счетчика СчР со схемы «ЗО'-й вых. СчР» на Ф16 поступает нулевой потенциал, приводящий к разряду конденсатора на триггер ТПП и сбросу его в состояние 0.

Проверка синхронной работы распределителей передающего и приемного устройств ТУ на холостой серии осуществляется с помощью реле времени СДИ так же, как и на командной серии. Если 31-й импульс серии оказывается не сверхдлинным, триггер ТЗД останавливает счетчик СчР на 31-й позиции до прихода сверхдлинного импульса, на котором реле времени СДИ сбрасывает триггер ТЗД в 0, а счетчик распределителя переключается в 32-ю позицию.

Блок контроля и защиты (БКЗ) осуществляет контроль работы устройства ТУ как при холостой, так и при командной серии. Часть защит срабатывают только при командных сериях.

Защита от замыкания контактов выполнена на модуле ЗК, схема которого приведена на рис. 7.36. Она предназначена для регистрации замыкания герконов как в процессе приема командной серии, так и в случае залипания их после исполнения команды или в любой момент времени при приеме холостой серии. Основой защиты являются два транзистора VT1 и VT2, первый из которых открыт при отсутствии входных сигналов, а второй — закрыт. Обмотка реле защиты от залипания контактов РЗК подключена к коллектору транзистора VT2. Контакт реле РЗК подключен к резистору R в схеме И1 (см. рис. 7.34). Модуль ЗК имеет три входа, выполняющих логическую операцию ИЛИ.

При длительном замыкании (залипании) контакта реле выбора операции Вк или От потенциал +£р, поступая на вход 15 или 16, закрывает транзистор VTI, что приводит к открытию транзистора VT2 и срабатыванию реле РЗК.

При длительном замыкании (залипании) контактов реле выбора группы 1гр—5гр потенциал +Ер поступает также на вход 15 или 16 по цепи: +Ер— R1 — общая шина диодной схемы — диод искрогашения VD — залипший контакт реле группы, например 5гр — вход 75 или 16. Транзисторы VT1 и VT2 переключаются, реле РЗК срабатывает.

При длительном замыкании (залипании) контактов реле выбора объекта 1об-16об потенциал +Ер поступает на вход 11 защиты через резистор R1, диод VD, обмотку выходного реле, например РВ, замкнутый контакт реле, например 15об, и происходит переключение транзисторов VT1 и VT2 и срабатывание реле РЗК.

При длительном замыкании (залипании) контакта реле исполнения РИ потенциал —Ер поступает на вход 11 защиты, через резистор R2 и диоды на базу VT2, который открывается (при открытом VT1) и происходит срабатывание реле РЗК.

Срабатывание реле РЗК и замыкание его контакта в схеме И1 (см. рис. 7.34) приводит к подаче потенциала — Е5 на резистор R. На второй позиции распределителя любой серии (холостой или командной) при условии, что на остальных диодах схемы будут отрицательные потенциалы, возбуждается триггер запрета ТЗП1. В процессе приема команды происходит замыкание контактов наборных реле и срабатывание РЗК. Схема И1 при этом заблокирована подачей на один из трех диодов схемы нулевого потенциала: от инвертора 13(Г5) при возбужденных триггерах КП1 и КП2; от триггера ТПП в интервале между двумя командами серии, когда триггеры КП1 и КП2 сброшены; от реле времени 15(ГЗ) в течение времени выполнения команды исполнительными реле.

Защита от рассинхронизации реагирует на несовпадение 31-й позиции распределителя с фазирующим импульсом кодовой серии. Защита включает две формирующие схемы Ф11(16) и Ф11(1), на входы Зи 14 которых с выхода Г5 триггера ТЗД поступает отрицательный потенциал при его возбуждении в 31-й позиции счетчика СчР. С линейного триггера ЛТ на паузе положительный потенциал (+П) поступает на входы 6 и 10 схем Ф11(1) и Ф11(16), что приводит к разряду конденсаторов этих схем на триггеры ТЗШ иТЗП2.

Если устройство работает без рассинхронизации, то триггер ТЗД сбрасывается раньше, чем переключится ЛТ. При сбросе ТЗД с его выхода Г5 нулевой потенциал поступает на входы 3 и 14 формирующих схем Ф11, что приводит к разряду конденсаторов. Сигнал при разряде конденсаторов через резисторы недостаточен для возбуждения ТЗП.

Защита от искажений импульсов реагирует на появление в середине серии импульса длиннее длинного, соизмеримого по длительности со сверхдлинным. Как и предыдущая эта защита включает две формирующие схемы Ф11(2) и Ф1Ц15), на резистор-ные входы которых с выхода Г7 ТЗД поступает потенциал — Ек. С реле времени РВк 14(Г4) СДИ также поступает потенциал —Ек. Конденсаторы формирующих схем при этом заряжены. Появление искаженного импульса в середине серии вызывает после установленной выдержки времени срабатывание РВк14 СДИ и разряд конденсаторов формирующих схем на триггеры ТЗП1 и ТЗП2.

Если появления искаженного импульса в середине серии не происходит, то на фазирующем импульсе переключение триггера ТЗД приводит к разряду конденсаторов до срабатывания реле РВк14 СДИ. Возбуждение триггеров ТЗП1 и ТЗП2 не происходит.

Защита от выбора двух объектовых или групповых реле выполняется на модуле «Защ.4», который содержит два пороговых устройства, выполненных на транзисторах VT1, VT2 и VT3, VT4 (см. рис. 7.34). В пороговых устройствах использованы дифференциальные нуль-индикаторы с эмиттерной связью.

Состояние транзисторов нуль-индикаторов зависит от соотношения потенциалов на их базах. Если потенциал базы транзистора VT1 выше, чем у транзистора VT2, то транзистор VT1 открыт, а транзистор VT2 закрыт и наоборот. Уровень потенциалов на базах транзисторов VT1 и VT2 зависит от величины падения напряжения на резисторах R1 и R3. Величина потенциала базы транзистора VT1 определяется падением напряжения на делителе R3, R4, а базы транзистора VT2 на резисторе R1.

Ток самоблокировки реле выбора объекта протекает от +ЕК через обмотку и контакт реле, клемму 26 модуля, резистор R1, клемму 7к выходу Г6 усилителя УСб. Этот ток создает на резисторе R1 падение напряжения, при котором потенциал базы транзистора VT1 выше, чем транзистора VT2, поэтому транзистор VT1 открыт, а транзистор VT2 закрыт.

При одновременном выборе двух реле выбора объекта ток в резисторе R1 удваи вается и потенциал базы транзистора VT2 становится выше, чем у базы транзистора VT1. При этом транзистор VT2 открывается, а транзистор VT1 зарывается. Открывают ся также транзисторы VT5, VT6, VT7. С выхода транзистора VT7 на клеммы 21 и 26 поступает нулевой потенциал и передается на триггеры запрета ТЗП1 и ТЗП2. !

Контроль за количеством групповых реле, находящихся на самоблокировке, осуществляется по величине тока в цепи резистора R2. Пороговое устройство на транзисторах VT3 и VT4 срабатывает, если на самоблокировке находятся два и более групповых реле, транзистор VT4 открывается и через него открывается усилительный каскад на транзисторах VT5, VT6, VT7. Через транзистор VT7 нулевой потенциал подается на клеммы 21 и 20 и далее на триггеры запрета ТЗП1 и ТЗП2, которые срабатывают.

Защита от выбора двух и более КП выполняется на формирующих схемах Ф8, подключаемых к свободным после подключения триггеров КП1 и КП2 выходам распределителя (со 2-го по 7-й). Если длинный импульс приходится на позицию распределителя, к которой подключена одна из схем Ф8, то происходит заряд ее конденсатора с последующим на паузе разрядом на триггер ТПУ. Сброс триггера ТПУ означает либо выбор другого КП, либо ложный выбор двух КП, поэтому прием команды запрещается подачей с ТПУ нулевого потенциала на диодные схемы ДС1 и ДС2.

Если происходит отказ схемы Ф8 или на выходе Г5 ТПУ постоянно присутствует отрицательный потенциал, а триггер КП1 или КП2 находится в состоянии 0 и удерживает инвертор 13(Г5) в закрытом состоянии, то на 8-м импульсе с 8-го выхода СчР на триггеры запрета ТЗП1 и ТЗП2 поступит отрицательный потенциал и произойдет заряд их конденсаторов. При переключении счетчика СчР из 8-й позиции в 9-ю с 8-го выхода счетчика на ТЗП1 и ТЗП2 поступит нулевой потенциал и они переключатся в состояние 1.

Защита, реагирующая на неисправность триггеров ТПУ, КП1, КП2, предназначена для исключения приема ложной команды, вызванной повреждением триггеров. Для защиты используется инвертор 15(Г5), на входы которого с левых выходов триггеров КП1, КП2, ТПУ поступают потенциалы ~ЕК, если триггеры находятся в состоянии 0. Транзистор инвертора 15(Г5) при этом открыт, с его выхода Г5 нулевой потенциал поступает на диодную схему 8(6). При приеме командной серии на 1-м выходе распределителя появляется отрицательный потенциал, поступающий на вход 21 схемы 8(16). На выходе Г8 ТПП также присутствует отрицательный потенциал, поступающий на диодную схему 8(6). При пробое одного из левых транзисторов триггеров ТПУ, КП1, КП2 поврежденный триггер будет находиться в состоянии 1, нулевой потенциал с его выхода будет поступать на вход 11 или 22 инвертора 15(Г5), запирая его. В этом случае с 1-го выхода счетчика СчР через схему 8(6) отрицательный потенциал поступает на формирующие схемы Ф16(15) и Ф16(1), конденсаторы которых заряжаются. После окончания первого длинного импульса на паузе переключается реле времени РВк13 в исходное состояние, с его выхода ГЗ нулевой потенциал через 1-й выход счетчика СчР, диодную схему 8(6) подается на формирующие схемы Ф16(15) и Ф16(1). Разряд конденсаторов этих схем на базы правых транзисторов триггеров ТЗП1 и ТЗП2 приводит к переключению их в состояние 1.

Защита по числу импульсов в серии команды (защита по четности) предназначена для автоматического контроля числа длинных импульсов в кодовой серии команды. Защита состоит из триггера ТЗЧ 10(Г6, Г8) и формирующей схемы Ф16(2), обеспечивающей его сброс в состояние 0 на 32-й паузе каждой серии. Таким образом, к началу новой серии триггер ТЗЧ находится в состоянии 0.

Счетный вход триггера ТЗЧ подключен к выходу инвертора 14(П) схемы управления срабатыванием реле. В процессе приема команды происходит четырехкратное открытие инвертора 14(П) на каждой из двух командных серий. Первые три импульса соответствуют выбору операции, объекта и группы, а четвертый соответствует сверхдлинному импульсу (СДИ). При нормальном числе длинных импульсов в серии команды триггер ТЗЧ отсчитывает 8 импульсов с выхода П инвертора 14 и к концу второй серии команды находится в состоянии 0. С его выхода Г8 отрицательный потенциал поступает на диодную схему ДС2, снимая запрет с инвертора 15(Г1) на включение реле РИ. При уменьшении или увеличении на единицу числа длинных импульсов триггер ТЗЧ к концу второй серии команды находится в состоянии 1 и через диодную схему ДС2 блокирует инвертор 15(П), запрещая срабатывание реле РИ.

Запрет операции включения объектов предусмотрен для исключения ошибок при особо ответственных операциях или ремонтных работах на КП. С этой целью предусмотрена специальная команда блокировки «Включить 16-й объект 3-й группы». При замыкании контакта реле 1боб подается потенциал — £g на резистор диодной логической схемы «28-й вых. СчР» на входе инвертора 1(ГЗ). Так как на 28-й позиции распределителя импульс, соответствующий выбору 3-й группы, является длинным, то на входе инвертора 1(ГЗ) появится отрицательный потенциал и он откроется. Через замкнутый контакт реле операции «Включить» нулевой потенциал с выхода ГЗ инвертора 1 поступает на обмотку реле Р12, которое возбуждается. Инвертор 1(Г5) запирается нулевым потенциалом с выхода ГЗ инвертора 1. На 29-й паузе с шины запрета второй части дешифратора на входную диодную схему инвертора 1 (ГЗ) поступает нулевой потенциал, запирающий его. При этом вновь открывается инвертор 1(Г5), обеспечивая самоблокировку реле Р12 через собственный контакт. Другой контакт реле Р12, включенный последовательно с контактом реле Вк (см. рис. 7.36), размыкает цепь включения объектов, до тех пор пока реле Р12 возбуждено. При этом команда на включение любого объекта не будет выполнена. Чтобы появилась возможность включать объекты, необходимо послать команду на отключение реле блокировки Р12. При замыкании контакта реле От потенциал +ЕК поступает на инвертор 1(Г5), который запирается, на его выходе Г5 появляется отрицательный потенциал, в результате чего отключается реле Р12. Блокировка включения объектов снимается.

Одновременно этот же контакт От обеспечивает защиту от выбора двух операций, подавая +ЕК на шину питания реле Вк и запрещая его срабатывание при возбужденном реле От.

Питание цепей выбора наборных реле для уменьшения мощности блока питания осуществляется напряжением Eq через контакты реле питания РП, управляемого инвертором 13(Г6) (см. рис. 7.34). На холостых сериях диодные схемы на входе инвертора 13(Г6) запираются нулевым потенциалом с выхода Г5 триггера ТПУ, инвертор 13(Г6) находится в закрытом состоянии, обмотка реле РП обесточена. При приеме командных серий триггер ТПУ возбуждается и с его выхода Г5 на диодные схемы управления инвертором 13(Г6) поступает потенциал ~ЕК. На другие два входа диодных схем с счетчика СчР (выходы I, II, III) подаются нулевые потенциалы, удерживая инвертор 13(Г6) в закрытом состоянии на позициях распределителя 1—19. Исполнительные реле выбора операции и объекта на этих позициях получают питание от шины 16, на которую напряжение поступает через замкнутый контакт РП. На позициях с 20-й по 31-ю снимается блокировка с инвертора 13(Г6), срабатывает реле РП и через его замкнувшийся контакт напряжение — Eq подается на шину питания исполнительных реле 12об— 16об и 1гр—5гр (см. рис. 7.34).