- •Вопрос 6.

- •Вопрос 7. Субъекты рынка - это физические и юридические лица, вступающие в экономические отношения товарообмена и услуг в одних случаях как потребители, в других случаях как производители.

- •Вопрос 9. Рыночный спрос характеризует общий объем спроса всех потребителей при каждой данной цене данного блага.

- •Вопрос 10. Предложением называется количество товара или услуги, которое производители готовы продать по определенной цене за определенный период.

- •Вопрос 13. Эластичность показывает зависимость изменения величины спроса от изменения различных факторов.

- •Вопрос 19. Как же изменяются все эти показатели в краткосрочном периоде по мере роста объемов использования переменных ресурсов? Начать анализ этой проблемы лучше с условного примера.

- •Вопрос 22. Средние издержки – это валовые издержки, приходящиеся на единицу продукции.

- •Вопрос 23. В долгосрочном периоде фирма может менять все используемые факторы производства, и, следовательно, переменными становятся все издержки производства.

- •Вопрос 24.

- •Вопрос 26.

- •Вопрос 29. Если говорить о долгосрочном периоде, то очевидно, что таким критерием будет наличие неотрицательной экономической прибыли.

- •Вопрос 32.

- •Поведение фирмы совершенного конкурента в краткосрочный период в условиях минимизации убытков

- •Вопрос 33.

- •Вопрос 34.

- •Вопрос 38.

- •Вопрос 48. Характерные черты чистой монополии:

- •Вопрос 57.

Вопрос 48. Характерные черты чистой монополии:

Единственный продавец, абсолютный монополист его фирма единственная в отрасли производящий товар или услугу.

Товар монополии уникален в том смысле, что нет близких или хороших заменителей этого товара.

Монополия самостоятельно устанавливает (диктует) цену на товар (услугу), а покупатель либо вынужден покупать товар по данной цене, либо обходиться без него.

Вхождение в отрасль заблокировано.

Отсутствие конкуренции (неценовая конкуренция).

Монополист является фирмой-отраслью, кроме него соответствующую продукцию никто не производит. Второй особенностью монополистического рынка, в отличие от других типов несовершенной конкуренции, является низкая эластичность спроса. Низкая эластичность спроса на товар фирмы-монополиста объясняется его уникальностью и неизменностью, отсутствием конкурирующих товаров, на которые мог бы переместиться спрос. При монополии степень несовершенства рынка достигает максимального уровня. В-третьих, реализуются на этом рынке с особой силой типичные последствия несовершенной конкуренции: 1)сильное недопроизводство товаров по сравнению с конкурентным уровнем 2)значительное завышение цен в сравнении с величиной, которая сложилась бы при совершенной конкуренции 3)тенденция к постоянному получению экономической прибыли Полное отсутствие конкурентов на рынке позволяет фирме-монополисту столь резко ограничить предложение, что уровень цен поднимается до экономически обоснованного максимума. Особенностью монополистического рынка является низкая эластичность спроса и большая крутизна его кривой D. Низкая эластичность спроса на товар фирмы-монополиста объясняется его уникальностью и незаменимостью, отсутствием конкурирующих товаров, на которые мог бы переместиться спрос. Степень несовершенства рынка возрастает по мере роста неэластичности спроса на продукцию, при монополии степень несовершенства рынка достигает максимального уровня. Общей закономерностью рынков несовершенной конкуренции является наличие предела роста валового дохода. В условиях монополии с ростом производства цены падают. Слишком большой объем производства не приносит большого дохода, поскольку реализовывать выпущенную продукцию приходится по низким ценам. Т.о. кривая валового дохода TR имеет некоторый максимум. Как меньшие, так и большие объемы производства дают меньший доход. Общей чертой монополии является ускоренное падение предельного дохода фирмы по сравнению со снижением цен на ее продукцию. Линия спроса на продукцию фирмы падает по мере роста объема производства: чем больше стремится продать фирма, тем ниже она должна установить цену. И предельный доход (MR) будет падать быстрее кривой D.

Вопрос 49. Равновесие фирмы в условиях монополистического рынка отличается от равновесия конкурентной фирмы. Монополист является единственным субъектом, осуществляющим предложение на рынке данного товара. Следовательно, возможности влияния монополиста на рыночную конъюнктуру значительны. Монополия позволяет диктовать рыночную цену, но установление цен монополистом происходит в соответствии с рыночным спросом. Если новый объем предложения (Q2) только на одну единицу больше прежде предлагавшегося объема (Q1), то дополнительно получаемый доход (MR) будет меньше новой цены товара (P2), так как и весь предыдущий объем предложения придется реализовать по более низкой цене P2. Оно сохраняется и для монополиста. Действительно, фирме резонно предлагать дополнительную единицу продукта только при условии получения дополнительного дохода на уровне, не меньшем, чем предельные издержки. Рассмотрим равновесие монополиста, позволяющее ему максимизировать прибыль в краткосрочном периоде. Будем исходить из того, что издержки монополиста не отличаются от издержек конкурентного производителя. Равновесие монополиста интерпретируется точкой Еm. При Qm фирма - монополист максимизирует прибыль. Продукция реализуется по цене Pm. Поскольку в данном случае ATCm < Pm , то прибыль, исчисленная по формуле Pr = (Pm - ATCm) * Qm принимает положительные значения. б). В краткосрочном периоде может случиться так, что монополист будет вынужден осуществлять предложение товаров, чтобы минимизировать убытки. Это может произойти в случае, если соотношение между рыночной ценой и издержками в точке равновесия описывается неравенством: AVCm < Pm < ATCm. Если монополист не будет осуществлять предложение в этих условиях и прекратит производство, его убытки будут больше на величину (Pm - AVCm) * Qm. Таким образом, фирма - монополист минимизирует убытки, производя в краткосрочном периоде объем Qm.

Фирма обладает монопольной властью тогда, когда она имеет возможность воздействовать на цену своего товара, изменяя количество, которое она готова продать. Степень, до которой монополист может использовать свою монопольную власть, зависит от наличия близких заменителей на его товар и его доли на данном рынке. Естественно, чтобы обладать монопольной властью фирме не требуется быть чистой монополией. Причем необходимо, чтобы кривая спроса на продукцию фирмы была наклонена вниз, а не была горизонтальной, как для конкурентной фирмы, так как иначе у монополиста не будет возможности изменять цену путем изменения количества предлагаемого товара. В крайнем, предельном случае кривая спроса на продукт, реализуемый чистой монополией, является направленной вниз кривой рыночного спроса на данный продукт. Существенное различие между монополистическим рынком и рынком конкурентным заключается в том, что монополист способен влиять на цену, выручаемую за товар, а конкурентный продавец такой возможности не имеет. Фирма с монопольной властью является фирмой, которая по своему усмотрению устанавливает цену на свой товар, а не принимает ее как данное, т. е. в отличие опять - таки от конкурентного продавца она не является ценополучателем, он - ценоустановитель. Чистая монополия, как и совершенная конкуренция, являются крайними формами организации рынка (рыночной структуры). Реальные рыночные структуры находятся между этими двумя крайними случаями. В условиях чистой монополии мы встречаемся с единственным продавцом товара, не имеющего близких заменителей (субститутов). Монополист является ценополучателем - объем его продаж оказывает влияние на цену, по которой этот объем может быть продан. Рассмотрим проблему максимизации прибыли для монополиста. Чем большее количество товара монополист хочет продать, тем ниже должна быть цена единицы товара. В силу действия закона спроса, предельная выручка - повышение выручки при увеличении объема продаж на единицу - сокращается по мере роста продаж. Чтобы совокупная выручка монополиста при этом не уменьшалась, снижение цены (то есть потери монополиста на каждой дополнительной единице продаваемого товара) должно компенсироваться большим процентным увеличением объема продаж. Следовательно, монополисту целесообразно проводить свои операции в эластичной части спроса. По мере роста выпуска растут (или, по крайней мере, неизменны) предельные издержки монополиста. Фирма будет расширять выпуск до тех пор, пока дополнительная выручка от продажи дополнительной единицы товара превышает или, по крайней мере, не меньше дополнительных издержек, связанных с ее производством, поскольку, когда издержки производства дополнительной единицы выпуска превышают дополнительную выручку, монополист терпит убытки. Пусть I - прибыль монополиста ( I = TR-TC, где TR -совокупная выручка монополиста, ТС - его общие издержки). И выручка, и объем затрат зависят от количества произведенной и проданной продукции. Следовательно, прибыль является функцией количества I = f (Q). Условия максимизации прибыли: Первое условие: MR = MC, где MR – предельная выручка, MR = ΔTR/ΔQ и MC – предельные издержки, MC = ΔTC/ΔQ. Второе условие: ΔMR/ΔQ = ΔMC/ΔQ. Прибыль максимальна, если при равенстве предельной выручки предельным издержкам, предельная выручка с увеличением выпуска сокращается в большей степени, чем предельные издержки. В условиях максимизации прибыли монополистом предельные издержки, в отличие от модели рынка совершенной конкуренции, могут убывать. Монополист может, максимизируя прибыль, отказаться от повышения выпуска, даже если предельные и средние издержки производства снижаются. Это, как известно, служит одним из аргументов в пользу тезиса о производственной неэффективности монополии. Найдем цену, которую установит монополист, максимизирующий прибыль. Для этого покажем зависимость предельной выручки от цены: MR = Q*(ΔP/ΔQ) + P . Помножив первое слагаемое на Р/Р и Q/Q, поскольку ΔQ/ ΔP * P/Q = Ed, где Ed - ценовая эластичность спроса, полученное выражение можно переписать в виде: MR = P (1+1/ Ed) Из условия максимума прибыли следует, что цена монополиста и предельные издержки производства связаны зависимостью: P = MC/(1+1/ Ed). Поскольку Ed < -1 (спрос эластичен), цена монополиста всегда будет больше его предельных издержек. Процентное превышение цены над предельными издержками, как мы знаем, отражает уровень монопольной власти. Означает ли это, что монополист не может нести убытков? Будет ли монополист иметь прибыль или нести убытки, зависит от соотношения максимальной готовности покупателей платить и средних издержек производства при оптимальном объеме выпуска (когда выполняется условие MR = МС). Если средние издержки фирмы при выпуске Qm выше цены спроса, то, несмотря на то, что монополист выпускает оптимальный объем продукции и назначает цену выше предельных издержек, его прибыль отрицательна.

Вопрос 50. В коротком периоде монополист должен определить линию своего поведения: либо ограничить объем продаж для поддержания высокой цены, либо увеличить объем реализации, но уже по сниженной цене. Если фирма-монополист устанавливает цену P1, то она сможет продать только Q1 единиц товара, а ее общая выручка составит сумму, равную площади прямоугольника. С увеличением объема продаж площадь этого прямоугольника, или общая выручка, будет расти, достигнет максимума при объеме Q2, а затем начнет снижаться, пока не станет равна 0 при объеме Q4. Необходимо отметить, что общая выручка растет до тех пор, пока предельная выручка от продажи дополнительной единицы продукции имеет положительное значение. Очевидно, что на рисунке 3 линия предельной выручки должна начаться в точке Е и пройти через Q2. Вторая точка - Q2 определяет тот оптимальный объем производства, при котором общая выручка максимальная. При дальнейшем наращивании производства линия предельной выручки уходит в область отрицательных значений. При объеме Q4 общая выручка упала бы до «0». Как и в случае совершенной конкуренции «чистый» монополист максимизирует прибыль при условии, когда предельные затраты сравняются с предельной выручкой (MR = MC). Но для монополиста предельный доход ниже цены MR < P. Таким образом, условие максимизации прибыли для монополии принимает вид: MC = MR < P. В отличии от фирмы в условиях совершенной конкуренции, монополия прекращает увеличение производства до того, как предельные затраты сравняются с рыночной ценой. Для нахождения объемов продукции, дающих максимальную прибыль, находим точку пересечения предельного дохода MR и предельных затрат MC. Перпендикуляр, опущенный из точки N на ось абсцисс, укажет нам количество продукции, которое необходимо произвести для получения максимальной прибыли. Продолжение данного перпендикуляра вверх дает точку пересечения L с линией спроса D. Данная точка помогает определить, по какой цене возможно продать продукцию в количестве Qm. Проекция точки на ось ординат показывает цену Pm. Следует отметить, что при неблагоприятных рыночных условиях монополия может оказаться не в состоянии получать прибыль в пределах краткосрочного периода. В этом случае целью монополиста становится минимизация убытков. В долгосрочной перспективе любую монополию можно считать открытой. Этот вид монополии не имеет специальной защиты от конкуренции. У открытой монополии может быть два варианта поведения. Во-первых, фирма может установить такую высокую цену, которая позволит ей получать краткосрочную максимальную прибыль до тех пор, пока цены вновь не понизятся. Устанавливая высокую стартовую цену на свой продукт, монополист осознает, что рано или поздно на рынке появится конкурент, с которым нужно будет поделиться частью прибыли. Тогда рынок превращается в олигополию, где монополисту - лидеру принадлежит все еще значительная доля прибыли. Если же фирма не смириться с потерей краткосрочной максимальной прибыли, она будет разрабатывать новый вид продукта. Второй вариант поведения состоит в следующем. Вместо того, чтобы назначать монопольно высокую цену, фирма устанавливает ее на более низком уровне, позволяющем все же получать умеренную прибыль. Цель этого варианта поведения - уменьшение вероятности появления на рынке потенциального конкурента. Такая стратегия носит название лимитирующего ценообразования. Лимитирующее ценообразование связано с трудностями достижения настолько низкого уровня затрат производства, который не по силам для любого конкурента. В длительном периоде у фирмы могут быть и иные стратегии поведения. Например, монополист может вывести свою продукцию на рынок по высокой цене, а затем, по мере появления конкурентов, «скользить вниз по кривой спроса», то есть постепенно снижать цену. В длительном периоде прибыли монополистов угрожает разработка товаров-субститутов. Незаменимых продуктов вообще не существует. Кроме того, получение фирмой краткосрочной максимальной прибыли в коротком периоде как правило приводит к росту спроса на все виды заменителей. Активность предпринимателей, выпускающих товары-субституты, ведет к падению спроса на товары фирмы-монополиста. Необходимость защиты своих интересов вынуждает монополиста повышать производственные затраты в результате внедрения нововведений. Постепенно фирма-монополист может перейти в позицию, девиз которой - безубыточность, то есть ее экономическая прибыль станет равной нулю. В этом положении, монополист достигает долгосрочного равновесия. Фирма получает доход, достаточный для покрытия всех затрат, но не приносящий экономической прибыли.

Вопрос 51. Ценовая дискриминация - монополистическая практика продажи блага данного качества при данных затратах по различным ценам разным покупателям. Ценовую дискриминацию могут осуществлять только монополии, ибо они устанавливают и контролируют цены. В условиях совершенной конкуренции образуется единая цена на благо и фирма не контролирует цену, а принимает ее как данную, поэтому ценовая дискриминация не возникает. Монополисты занимаются ценовой дискриминацией в том случае, если посредством ее увеличивают свою прибыль. Дискриминационные цены могут использоваться для расширения производства, обеспечивая тем самым экономию от масштаба производства. Наиболее благоприятные условия для проведения ценовой дискриминации имеются в сфере услуг, поскольку они, как правило, не могут перепродаваться (например, медицинские услуги: если вам сделали операцию по поводу аппендицита, то вы не можете перепродать ее своему другу по более высокой цене). Чтобы фирма-монополист могла проводить ценовую дискриминацию, рынок должен отвечать следующим условиям:

продавец должен быть в состоянии разделить покупателей на группы исходя из учета эластичности спроса на блага. Тем покупателям, спрос которых имеет высокую неэластичность, будет установлена высокая цена, а тем, чей спрос эластичен, - более низкая;

блага не могут перепродаваться покупателями (или продавцами) одного рынка покупателям (или продавцам) другого рынка, поскольку свободное передвижение благ с "дешевого" рынка на "дорогой" приведет к возникновению единой цены, что обусловит невозможность ценовой дискриминации;

покупатели (для монополии) или продавцы (для монопсонии) должны быть идентифицируемы (отождествлены, быть одинаковыми), иначе разделение рынка невозможно.

Ценовая дискриминация первого рода (совершенная ЦД) — практика взимания с каждого покупателя платы, равной его субъективной цене, то есть максимальной цене, которую покупатель готов заплатить. Является, скорее, идеальным случаем, так как продавец не знает абсолютно точно субъективную цену каждого покупателя. Однако, иногда продавец может осуществлять несовершенную (на практике) ценовую дискриминацию данного рода. Это возможно в том случае, когда в качестве продавца представлены такие специалисты как: врачи, юристы, бухгалтеры, архитекторы, и т.д — которые имеют возможность более-менее точно оценить, сколько их клиент готов максимально заплатить за их услуги и выставить, исходя из этого, соответствующий счёт. При совершенной ценовой дискриминации производитель забирает себе весь потребительский излишек.

Ценовая дискриминация второго рода — изменение цены, в зависимости от объёмов потребления. Применяется в том случае, когда у производителя нет информации о каждом конкретном потребителе, однако есть информация о группах потребителей. При этом продавец устанавливает несколько тарифов, а покупатель сам выбирает подходящий ему тариф. При установлении тарифов целью продавца является забрать максимальную часть потребительского излишка.

Ценовая дискриминация третьего рода. Продажа одного и того же товара разным категориям потребителей по разной цене. Например, скидки пенсионерам и студентам. Или, например, продажа товара, мало отличающегося по своим потребительским свойствам, по значительно отличающимся ценам. Например, эконом- и бизнес-класс в авиаперевозках.

Вопрос 52. Естественная монополия возникает вследствие объективных причин. Она отражает ситуацию, когда спрос на данный товар в лучшей степени удовлетворяется одной или несколькими фирмами. В ее основе — особенности технологий производства и обслуживания потребителей. Здесь конкуренция невозможна или нежелательна. Примером могут служить энергообеспечение, телефонные услуги, связь и т.д. В этих отраслях существует ограниченное количество, если не единственное национальное предприятие, и поэтому, естественно, они занимают монопольное положение на рынке. Можно выделить четыре основных типа естественных монополий: · Природная естественная монополия – монополия производителя, основанная на использовании уникальных природных ресурсов (обычно существует в области добычи полезных ископаемых, например − добыча алмазов, лесозаготовки). · Технологическая естественная монополия, обязана своим существованием положительному эффекту масштаба, который настолько велик, что позволяет существовать в отрасли лишь единственной фирме. При данной технологии производства и, следовательно, уровне издержек потребительский спрос может быть недостаточным, чтобы поддерживать несколько конкурентных фирм, производящих такой объем продукции, который позволяет каждой из них реализовать весь существующий эффект от роста масштабов. Классическими примерами здесь на федеральном уровне являются передача электроэнергии, нефти и газа, железнодорожные перевозки, а также отдельные подотрасли связи, а на региональном уровне - коммунальные услуги, включая теплоснабжение, канализацию, водоснабжение и т.д. · Местные естественные монополии – территориально отдаленные локальные рынки товаров (услуг) с неэластичным спросом, на которых конкуренция нерациональна, будучи ограниченной географическими барьерами. Примером могут служить услуги врача или клуба в малом отдаленном селении. · Государственные естественные монополии – как правило, возникают на рынках, относящихся к исключительной компетенции государства. В производственной сфере – это выпуск таких особых товаров, как деньги, медали, наркотические вещества и т.п., в непроизводственной сфере – организация и регулирование денежных потоков, налоговых сборов и других экономических функций государства, кроме того, следует отметить наличие государственных монополий в области потребления (монопсоний), таких как закупка продукции военно-промышленного комплекса и других стратегических товаров.

Административная монополия возникает вследствие действий государственных органов. С одной стороны, это предоставление отдельным фирмам исключительного права на выполнение определенного рода деятельности. С другой стороны, это организационные структуры для государственных предприятий, когда они объединяются и подчиняются разным главкам, министерствам, ассоциациям. Здесь, как правило, группируются предприятия одной отрасли. Они выступают на рынке как один хозяйственный субъект, и между ними не существует конкуренции. Экономика бывшего Советского Союза принадлежала к наиболее монополизированным в мире. Доминирующей там была именно административная монополия, прежде всего монополия всесильных министерств и ведомств. Более того, существовала абсолютная монополия государства на организацию и управление экономикой, которая основывалась на господствующей государственной собственности на средства производства.

Искусственные монополии.

Под этим условным названием (которое отделяет эти организации от естественных монополий) имеются в виду объединения предприятий, создаваемые ради получения монополистических выгод. Эти монополии преднамеренно меняют структуру рынка:

а) создают барьеры для вхождения на отраслевой рынок новых фирм;

б) ограничивают аутсайдерам (предприятиям, которые не вошли в монополистические объединения) доступ к источникам сырья и энергоносителям;

в) создают очень высокий (по сравнению с новыми фирмами) уровень технологии;

г) применяют более крупный капитал (дающий больший эффект от роста масштаба производства);

д) «забивают» новые фирмы хорошо поставленной рекламой.

Правила поведения монополистических объединений на рынке отличаются от тех, которые присущи свободной конкуренции, принципиально другим подходом к ценообразованию. Монополисты завоевывают рынок, чтобы с помощью устанавливаемых ими цен собирать своеобразную дань с зависимых от них хозяйствующих субъектов. Таким образом, они получают гораздо большие доходы по сравнению со средним уровнем, установившимся в национальном хозяйстве. В отличие от участников конкурентного рынка фирмы-монополисты сами и по своему усмотрению устанавливают рыночную цену на производимую ими продукцию.

Вопрос 53. Учитывая свойство монополий стремиться к приобретению чрезмерной экономической власти, государства практически всех стран с рыночным типом экономики проводят в тех или иных формах и масштабах вмешательства в деятельность монополий, сообразуясь со своими представлениями о степени общественной опасности тех или иных монопольных структур. Более того, эта политика в последние десятилетия всё чаще выступает не в форме отдельных разовых мероприятий, а в качестве одной из постоянных функций государства. Существуют различные подходы к характеристикам направлений данной экономики. Например, П. Самуэльсон и В. Нордхаус применительно к США выделяют следующие пять направлений вмешательства государства в деятельность монополий. Во-первых, их прибыли сокращаются за счет высоких налогов. Во-вторых, устанавливается контроль над ценами (для сдерживания инфляции и для давления на цены в высококонцентрированных отраслях). В-третьих, устанавливается государственная собственность на монополии. В-четвертых, осуществляется государственное регулирование промышленности, которое позволяет регулирующим органам наблюдать за ценами, объемами производства, входом и выходом фирм из регулируемых отраслей. В-пятых, государство проводит специальную антитрестовскую политику. В разных странах и в различные периоды преобладают те или иные государственные воздействия на монополии. Но, как правило, в наиболее общем плане в странах с рыночным типом экономики выделяется три основных направления: 1) активизация конкурентных рыночных структур, противостоящих монополии, с помощью тех или иных мер по либерализации рынков; 2) государственное регулирование монополий путем контроля над ценами и уровнем рентабельности; 3) прямое предотвращение, подавление или ликвидация монополий с помощью специального антимонополистического законодательства. Рассмотрим подробнее каждое из этих направлений. Либерализация рынков. Данное направление не связано с подавлением монополий непосредственно. Оно исходит из такого очевидного факта, что сила монополии тем слабее, чем эффективнее работают конкурентные рыночные механизмы и чем, соответственно, более развитыми являются конкурентные рыночные структуры. Соответственно, главная задача данного направления сводится к тому, чтобы создать в экономике обстановку, затрудняющую или делающую просто невыгодным отдельным фирмам злоупотреблять их монопольным положением, обеспечить своеобразную антимонопольную профилактику в экономике и обществе. Подрыву монополизма с помощью активизации конкурентных рыночных механизмов нередко способствует процесс ускорения развития науки и техники, т.к. благодаря некоторым достижениям НТП отдельные естественные монополии перестают быть таковыми. В последние годы особенно заметной была данная тенденция в отрасли связи. Например, если еще двадцать лет назад передачу информации на сверхдальние расстояния могли осуществлять только немногие особо крупные компании, то затем, благодаря появлению спутниковой связи реализация подобных функций стала доступной многим фирмам, избавившимся таким образом от необходимости прибегать к услугам компаний-монополистов. Государственное регулирование. Немаловажным направлением государственного вмешательства в деятельность монополий в условиях экономики рыночного типа является государственное регулирование фирм, обладающих монопольной властью, с помощью фиксации верхнего уровня цены, установления "справедливой" цены или "справедливой нормы прибыли". Как правило, регулированию подвергаются, прежде всего, и главным образом, естественные монополии. К естественным монополиям, как уже отмечалось, относятся в первую очередь различные коммунальные услуги: почта, телеграф, телефонные станции, местные электрические или газовые компании и т.п. Поскольку технологически невозможно и экономически бессмысленно формирование конкурентных рынков подобных коммунальных услуг, то для обеспечения удовлетворения потребностей населения в данных услугах в необходимых объемах и по приемлемым ценам, остается только один путь - государственное регулирование естественных монополий, главным образом путём воздействия на их цены (тарифы) и уровни прибыльности. Хотя государственное регулирование объективно необходимо только в отношении естественных монополий, оно нередко применяется и в отраслях, структура рынков которых не исключает конкуренцию. Антимонопольное законодательство. Очевидное зло, приносимое чрезмерной экономической властью тех или иных монополий, заставляет страны с рыночным типом экономики прибегать нередко к прямому недопущению, подавлению или устранению монополистических структур с помощью специального антимонопольного законодательства.

Для оценки поведения фирмы на рынке и вида рыночной структуры используют следующие показатели: • норму экономической прибыли (коэффициент Бэйна), • коэффициент Лернера, • коэффициент Тобина (q Тобина), • коэффициент Папандреу

Коэффициент

Бейна

показывает экономическую прибыль на

один доллар собственного инвестированного

капитала.

![]()

![]() -

бухгалтерская прибыль

-

бухгалтерская прибыль

![]() -

нормальная прибыль

-

нормальная прибыль

Индекс

(коэффициент) Лернера как

показатель степени конкурентности

рынка позволяет избежать трудностей,

связанных с подсчетом нормы доходности.

Мы знаем, что при условии максимизации

прибыли цена и предельные издержки

связаны друг с другом посредством

эластичности спроса по цене. Монополист

назначает цену, превышающую предельные

издержки на величину обратно

пропорциональную эластичности спроса.

Если спрос чрезвычайно эластичен, то

цена будет близка к предельным издержкам,

и следовательно монополизированный

рынок будет похож на рынок совершенной

конкуренции. Исходя из этого, положения

А. Лернер предложил в 1934 году индекс,

определяющий монопольную власть:

![]()

Коэффициент

Тобина

связывает рыночную стоимость фирмы

(измеряемой рыночной ценой ее акций) с

восстановительной стоимостью ее

активов:

![]() P-

рыночная стоимость активов фирмы (обычно

определяется по курсу акций)

С

- восстановительная стоимость активов

фирмы, равная сумме расходов, необходимых

для приобретения активов фирмы по

текущим ценам.

P-

рыночная стоимость активов фирмы (обычно

определяется по курсу акций)

С

- восстановительная стоимость активов

фирмы, равная сумме расходов, необходимых

для приобретения активов фирмы по

текущим ценам.

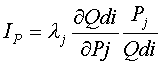

Коэффициент монопольной власти Папандреу основывается на концепции перекрестной эластичности остаточного спроса на товар фирмы. Необходимым условием осуществления монопольной власти служит низкое влияние на объем продаж фирмы цены продавцов на взаимосвязанных рынках или сегментах одного и того же рынка.

Формула

коэффициента проникновения (показателя

монопольной власти Папандреу) выглядит

так:

Qdi

- объем спроса на товар фирмы, обладающей

монопольной властью

Pj

- цена конкурента

Qdi

- объем спроса на товар фирмы, обладающей

монопольной властью

Pj

- цена конкурента

![]() -

коэффициент ограниченности мощности

конкурентов, измеряемый как отношение

потенциального увеличения выпуска к

росту объема спроса на их товар, вызванного

понижением цены. Он изменяется от нуля

до единицы.

-

коэффициент ограниченности мощности

конкурентов, измеряемый как отношение

потенциального увеличения выпуска к

росту объема спроса на их товар, вызванного

понижением цены. Он изменяется от нуля

до единицы.

Для оценки монопольной власти также используют показатель, определяющий степень концентрации рынка на основе индекса Херфиндаля — Хиршмана (IHН) . При его расчете используют данные об удельном весе продукции предприятия в отрасли. Предполагается, что чем больше удельный вес продукции предприятия в отрасли, тем больше потенциальные возможности для возникновения монополии. При расчете индекса все предприятия ранжируются по удельному весу от наибольшего до наименьшего:

![]()

IHH- индекс Херфиндаля — Хиршмана;

S1 — удельный вес самого крупного предприятия;

S2 — удельный вес следующего по величине предприятия;

Sn- удельный вес наименьшего предприятия.

Если в отрасли функционирует лишь одно предприятие, то S1 = 100 %, а IHH= 10 000. Если в отрасли 100 одинаковых предприятий, то S = 1 %, а IHH= 100.

Высоко монополизированной считается отрасль, в которой индекс Херфиндаля — Хиршмана превышает 1800.

Вопрос 54. На рынке ресурсов в качестве продавцов выступают домохозяйства, которые продают предприятиям принадлежащие им первичные ресурсы – труд, предпринимательские способности, землю, капитал и фирмы, которые продают друг другу так называемые промежуточные продукты – товары, необходимые для производства других товаров (лес, металл, оборудование и т.п.). Покупателями на рынке ресурсов выступают фирмы. Рыночный спрос на ресурсы – это сумма спросов отдельных фирм. От чего же зависит спрос на ресурсы, предъявляемый отдельной фирмой?

Спрос на ресурсы зависит от:

• спроса на товар, в производстве которого используются те или иные ресурсы, т.е. спрос на ресурсы – это производный спрос. Очевидно, что если растет спрос на автомобили, то повышается их цена, увеличивается выпуск и возрастает спрос на металл, резину, пластмассу и др. ресурсы;

• предельной производительности ресурса, измеряемой, напомним, предельным продуктом (МР). Если покупка станка дает больший прирост выпуска, чем наем одного рабочего, то, очевидно, фирма, при прочих равных условиях, предпочтет купить станок.

С учетом этих обстоятельств каждая фирма, предъявляя спрос на ресурсы, сопоставляет тот доход, который она получит от приобретения данного ресурса, с издержками на приобретение этого ресурса, т.е. руководствуется правилом:

MRP = MRC,

где

MRP – предельная доходность ресурса;

MRC – предельные издержки ресурса.

Предельная доходность ресурса или предельный продукт ресурса в денежном выражении характеризует прирост совокупного дохода в результате применения каждой дополнительной единицы вводимого ресурса. Приобретя единицу ресурса и использовав его в производстве, фирма увеличит объем производства на величину предельного продукта (MP). Продав этот продукт (по цене р), фирма увеличит свой доход на величину, равную выручке от продажи этой дополнительной единицы, т.е.

MRP = MP × p.

Таким образом, MRP зависит от производительности ресурса и цены продукции.

Предельные издержки ресурса характеризуют прирост издержек производства в связи с приобретением дополнительной единицы ресурса. В условиях совершенной конкуренции этот прирост издержек равен цене ресурса

При определении оптимального объема спроса на ресурс фирма ориентируется на MRPx, т.е. на доходность ресурса. MRPx формирует спрос на ресурс Dx. Кривая спроса на ресурс отражает обратную зависимость между ценой ресурса и количеством приобретаемого ресурса. Кривая спроса является убывающей, т.к. МРх убывает по мере увеличения количества ресурса (действие закона убывающей отдачи, убывающей предельной производительности).

Вопрос 55. Рынок труда — это система конкурентных связей между участниками рынка (предпринимателями, трудящимися и государством) по поводу найма, использования работника в общественном производстве. Объектом купли-продажи на рынке труда является право на использование рабочей силы, предметом торга является определенный вид способностей человека и продолжительность его применения. Он характеризует также отношения в сфере занятости по поводу обмена способностей к труду на денежный эквивалент жизненных средств, т.е. на заработную плату.

К рынку труда относится сфера обмена (купля-продажа) труда, сфера воспроизводства трудового потенциала (рыночные механизмы образования, профессиональной подготовки и др.) и сфера использования труда (рыночные механизмы управления персоналом на производстве). Составляющими элементами рынка труда являются люди, которые выступают носителями рабочей силы и наделены такими человеческими качествами, как психофизиологические, социальные, культурные, религиозные, политические и др. Эти особенности оказывают существенное влияние на интересы, мотивацию, степень трудовой активности людей и отражаются на состоянии рынка труда.

Принципиальное отличие труда от всех других видов производственных ресурсов в том, что он является формой жизнедеятельности человека, реализации его жизненных целей и интересов. Именно поэтому цена труда представляет собой не просто разновидность цены за ресурс, а цену жизненного уровня, социального престижа, благополучия работника и его семьи.

Главные функции рынка труда:

Социальная функция заключается в обеспечении нормального уровня доходов и благосостояния людей, нормального уровня воспроизводства производительных способностей работников.

Экономическая функция рынка труда состоит в рациональном вовлечении, размещении, регулировании и использовании труда, что позволяет особо выделить размещающую и селективную функции.

Размещающая функция представляет собой размещение рабочей силы исходя и в соответствии со спросом.

Селективная функция заключается в выборе рабочей силы исходя из спроса и предложения, а также исходя из профессионально-квалификационных характеристик рабочей силы.

Стимулирующая функция способствует развертыванию конкуренции между его участниками, повышению заинтересованности в высокоэффективном труде, повышению квалификации и перемены профессии.

Классификация рынков труда

Классификация рынков труда осуществляется на основе самых различных критериев. По критерию пространственной сферы рынка труда можно различать федеральный, республиканский, краевой, областной, городской, районный, сельский рынки труда, рынки труда мегаполисов. На уровне межгосударственных социально-трудовых отношений можно выделить международный рынок труда, рынки труда межгосударственных регионов

По критерию временных параметров выделяются перспективный, прогнозный и текущий рынки труда.

По критерию соотношения спроса и предложения труда — равновесный (сбалансированный), дефицитный (спрос превышает предложение) и избыточный (предложение превышает спрос) рынки труда.

По критерию этапности выделяют формирующийся рынок, рынок переходного периода, зрелый (или развитой) рынок труда.

По критерию социальной группы различают рынки преимущественно физического труда (рабочие), преимущественно умственного труда (служащие), преимущественно творческого труда (интеллигенция), крестьянского труда и т.д.

В границах указанных социальных групп выделяются рынки труда квалификации. Так, среди рабочих можно выделить высококвалифицированные, квалифицированные, малоквалифицированные и неквалифицированные группы. Сегментация рынков труда носит динамичный и противоречивый характер.

Основными элементами механизма функционирования рынка труда являются:

- Спрос на труд.

- Предложение труда.

- Цена труда.

Объем спроса на экономические ресурсы определяется фирмой исходя из цели максимизации прибыли. Логика решения этой задачи в принципе та же самая, что и при оптимизации объема производства. Максимум прибыли достигается тогда, когда предельный доход сравнивается спредельными издержками . Разница лишь в том, что раньше решался вопрос, до какого объема надо наращивать выпуск, а теперь выясняется, в каких объемах следует закупать дополнительные ресурсы. Конкретнее, объем спроса на ресурс зависит от трех составляющих: 1) производительности (отдачи) данного ресурса, т. е. того, сколько готовой продукции можно получить, используя одну единицу ресурса; 2) цены товаров, произведенных с его помощью; 3) цены самого ресурса и соответственно от издержек, которые понесет предприятие на его приобретение.

Вопрос 56. Есть факторы, без которых понятие производство не имело бы смысла, причем это факторы, влияющие на объем производства. Факторы эффективности производства довольно многообразны, поскольку ресурсов для него существует великое множество. Выделяют три основные группы факторов: земля, труд и капитал. Вода, леса, поля, полезные ископаемые и т.д., то есть что-то, данное природой или сотворенное человеком (например, осушенные болота) – это земля. Труд как фактор производства также неоднородное понятие, в комплексе означающее совокупные усилия людей. Поскольку профессий и специальностей существует очень много, и для каждой из них требуются специфические знания и умения, для их получения нужна соответствующая подготовка. Обучение позволяет приобрести эти знания и повысить уже имеющуюся квалификацию. Население, способное трудиться, имеет название рабочей силы. Для России рабочую силу составляют мужчины (18-60 лет) и женщины (18-55 лет). Труд как фактор производства очень важен и актуален, поскольку это означает участие человека в процессе производства, использование его собственной энергии и потенциала. К основным элементам труда относятся предметы труда, средства и целесообразная деятельность человека. Основные результаты труда: экономические блага, развитие человека, условия жизни человека, накопление знаний и опыта. Труд – это не просто двигатель прогресса, труд – это основа существования и жизнедеятельности человека, поскольку под его воздействием развивается мозг, речь, накапливается опыт, совершенствуются умения. Труд как фактор производства имеет содержание и характер. По содержанию различают низкоквалифицированный, средней квалификации и высококвалифицированный труд. У труда есть количественные и качественные характеристики. Качественные характеристики - это уровень квалификации сотрудников, количественные – это затраты (количество работающих, интенсивность трудовой деятельности, рабочее время). Чем больше времени требуется на обучение и подготовку специалиста, тем большей квалификацией он обладает. Для того, чтобы определить характер труда, нужно провести тщательный анализ соединения рабочей силы и средств производства, уточнить кто и в каких количествах присваивает результаты труда. С учетом этого выделяют три основных социальных вида труда: свободный, наемный и принудительный. Принудительный труд – это работа по принуждению (труд рабов). В настоящее время встречаются первые два вида трудовой деятельности. Свободный труд носит добровольный характер. Это трудовая деятельность на самого себя, когда хозяин и работник выступают в одном лице. Типичный пример такой деятельности: предприниматель, фермер и т.д. Если трудовая деятельность носит наемный характер, значит, работодатель и работник – это разные люди, их отношения оформляются трудовым договором, иногда соглашением или контрактом, а по результатам труда работник получает определенное денежное вознаграждение.

Долгое время оставался спорным вопрос, выступает ли труд как фактор производства или это рабочая сила. Физические, умственные и интеллектуальные способности человека- это рабочая сила. Если работодателя интересует способность человека к труду, значит, фактором производства является рабочая сила. Если для него важна продолжительность рабочего времени, значит, этим фактором является труд. Чтобы качественно трудиться, человек должен обладать определенным здоровьем, способностями и умениями, отсюда следует, что рабочая сила существует до начала процесса труда. Производительность труда – это отношение результата труда (количество произведенных продуктов) в определенный промежуток времени. Производительность труда, в свою очередь, зависит от ряда факторов, которые могут на нее повлиять.

Заработная плата — денежная компенсация, которую работник получает в обмен за свой труд.

В настоящее время в зависимости от того, в каких экономических показателях измеряются затраты труда, применяются различные формы оплаты труда. Сдельная заработная плата устанавливается в зависимости от количества и качества затраченного труда. Повременная заработная плата устанавливается в зависимости от времени работы рабочего и его квалификации. При сдельных системах оплаты труда доход работника определяется умножением расценки на объем произведенной продукции. Расценка — это произведение часовой тарифной ставки, соответствующей разряду сложности выполняемой технологической операции или работы, на норму времени. Аккордная оплата труда устанавливается не за каждую производственную операцию, а за весь цикл работ, т. е. за аккордное задание. В настоящее время в практике фирм общей тенденцией совершенствования систем оплаты и стимулирования труда персонала является применение повременных систем в сочетании с доплатами, премиями за личный вклад работника в увеличение дохода фирмы. При простой повременной системе труд работника оплачивается только в зависимости от продолжительности времени его работы за тот или иной период. Контрактная форма оплаты труда предполагает оплату труда за выполненную работу с указаниями: общее положение, обязанности работника, обязанности фирмы, оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха (не нормированность труда указывается именно здесь), социальное обеспечение, льготы по социальному обслуживанию (путевки и т. п.), ответственность сторон за неисполнение обязательств. Комиссионная оплата труда основана на договоре комиссии, который заключается между комиссионером и комитентом.