- •Вопрос 6.

- •Вопрос 7. Субъекты рынка - это физические и юридические лица, вступающие в экономические отношения товарообмена и услуг в одних случаях как потребители, в других случаях как производители.

- •Вопрос 9. Рыночный спрос характеризует общий объем спроса всех потребителей при каждой данной цене данного блага.

- •Вопрос 10. Предложением называется количество товара или услуги, которое производители готовы продать по определенной цене за определенный период.

- •Вопрос 13. Эластичность показывает зависимость изменения величины спроса от изменения различных факторов.

- •Вопрос 19. Как же изменяются все эти показатели в краткосрочном периоде по мере роста объемов использования переменных ресурсов? Начать анализ этой проблемы лучше с условного примера.

- •Вопрос 22. Средние издержки – это валовые издержки, приходящиеся на единицу продукции.

- •Вопрос 23. В долгосрочном периоде фирма может менять все используемые факторы производства, и, следовательно, переменными становятся все издержки производства.

- •Вопрос 24.

- •Вопрос 26.

- •Вопрос 29. Если говорить о долгосрочном периоде, то очевидно, что таким критерием будет наличие неотрицательной экономической прибыли.

- •Вопрос 32.

- •Поведение фирмы совершенного конкурента в краткосрочный период в условиях минимизации убытков

- •Вопрос 33.

- •Вопрос 34.

- •Вопрос 38.

- •Вопрос 48. Характерные черты чистой монополии:

- •Вопрос 57.

Микроэкономика. Экзаменационные вопросы.

Вопрос 1. Экономическая теория – одна из древнейших наук. Она всегда привлекала внимание ученых и образованных людей. Это объясняется тем, что изучение экономической теории – реализация объективной необходимости познания мотивов, действий людей в хозяйственной деятельности, законов хозяйствования во все времена.

Экономическая теория – это наука, изучающая отношения людей, возникающие в процессе удовлетворения потребностей с помощью определенных ресурсов.

Методы экономической теории:

1.метод научной абстракции отличие исследуемого предмета от частного, случайного и выделение сущного, постоянного, типичного

2. Метод анализа и синтеза: анализ - изучение объекта по частям; синтез – изучение объекта в целом

3. индкуция и дедукция; индкуция – выведение общих положений из частных фактов; дедукция – выведение частных суждений из общих положений

4. экономическое моделирование – упрощенное формализованное описание экономической реальности, с помощью символов и алгоритмов

5. эксперементирование

6. функциональный анализ – рассмотрение одних экономический явлений и процессов, как независимых от других, как зависимых производных

Микроэкономика - составная часть экономической теории, изучающая экономические взаимоотношения между людьми и определяющая общие закономерности их хозяйственной деятельности.

Микроэкономика - это наука о принятии решений, изучающая поведение отдельных экономических субъектов. Ее основными проблемами являются:

- цены и объемы выпуска и потребления конкретных благ;

состояние отдельных рынков;

- распределение ресурсов между альтернативными целями.

Микроэкономика изучает относительные цены, т. е. соотношения цен отдельных благ, в то время как абсолютный уровень цен изучает макроэкономика.

Непосредственным предметом микроэкономики являются: экономические отношения, связанные с эффективным использованием ограниченных ресурсов; принятие решений отдельными субъектами экономики в условиях экономического выбора.

Главная задача экономических субъектов микроэкономики заключается в том, чтобы осуществить экономический выбор, обусловленный ограниченностью ресурсов.

В любом обществе ограниченность ресурсов вынуждает делать выбор с целью решения следующих вопросов:

- что производить и в каком объеме;

- каким образом производить избранные виды благ;

- кто получает то, что произведено;

- какой объем ресурсов использовать для текущего потребления и какой - для будущего.

Микроэкономика - представляет собой хорошо разработанный научный и учебный предмет, который является стандартной частью экономического образования в любой стране.

Микроэкономика занимается исследованием следующих основных направлений:

1. Проблема потребителя — почему агенты выбирают именно такие наборы благ (как правило, для конечного потребления).

2. Проблема производителя — как и почему агенты-производители выбирают именно такие наборы факторов производства и структуры выпуска.

3. Рыночное равновесие и структура рынка.

4. Общее равновесие — как и почему формируются цены на товары и услуги, как происходит обмен при различных предположениях; когда рынок экономически эффективен.

5. Асимметрия информации — как и почему несовпадение информационных множеств экономических агентов может привести к экономической неэффективности.

6. Внешние эффекты (экстерналии) — как и почему возможность своим выбором косвенно повлиять на решения других агентов может привести к экономической неэффективности.

7. Общественные блага — как и почему существование некоторых типов экономических благ может привести к экономической неэффективности.

Основные методы изучения реальной действительности позитивной микроэкономической теории следующие:

1.Предельный анализ, или маржинализм, суть которого состоит в том, что экономические явления анализируются не только в законченном (изучение общих, средних величин), но и в постоянно изменяющемся виде.

2.Функциональный анализ, предполагающий следующую последовательность исследования: вначале выявляется типичное качество явления, затем устанавливаются факторы, влияющие на это качество. И наконец, определяется способ взаимосвязи факторов с ранее установленным качеством — функция.

Считается, что величина является переменной, если она меняет свое значение под влиянием тех или иных факторов. Например, «y является функцией x» записывается таким образом: y = f(x), где y — функция x, а х — аргумент функции.

3.Равновесный подход означает, что микроэкономика изучает состояние в ней относительной стабильности, т. е. когда отсутствуют внутренние тенденции к изменению такого состояния. Если при незначительном изменении внешних условий экономическое положение изменяется существенно, такое равновесие называется неустойчивым. Если же при внешних изменениях в самой системе имеются силы, которые возобновляют в системе прежнее положение, такое равновесие называется устойчивым.

4.Метод верифицируемости (проверяемости) теории, согласно которому теория должна получить частичное или косвенное подтверждение на практике. В том случае, когда теория не согласуется с фактами, теорию либо улучшают, либо отвергают и создают новую. Позитивисты считают — нужно объяснять, что и как происходит в экономике, однако давать субъективные оценки не следует.

Вопрос 2. Благо – это средство для удовлетворения потребностей. Одни из них имеются в почти неограниченных масштабах (например, воздух), другие - в ограниченном размере. Последние называются экономическими благами. Они состоят из вещей и услуг. Свойство какого-либо предмета, которое позволяет удовлетворять определенную потребность человека, еще не делает его благом. На этот факт особое внимание обращает один из виднейших представителей австрийской школы К. Менгер.

Классификация экономических благ.

1. Долговременные блага – обладающие способностью возобновляться

2. Недолговременные блага – полностью потребляемые блага

3. Прямые и косвенные блага

4. Взаимозаменяемые (субституты) блага

5. Взаимодополняемые (комплементарные) блага

6. Общественные и частные блага

7. Материальные и нематериальные блага

8. Экономические и неэкономические блага

Долговременные и недолговременные (краткосрочные) блага. Данное разделение зависит от срока использования блага. Есть блага, которые служат нам долго, и для своих нужд мы можем использовать их не один раз. Например, если мы купим дом, то будем жить в нем не один год, а значит, будем пользоваться этим благом долго. Другие блага могут исчезнуть уже в процессе самого потребления, использования этого блага. Например, еда. Мы каждый день потребляем пищу, которая исчезает уже в процессе потребления, в процессе удовлетворения потребности человека в еде. Нам одинаково необходимы как долговременные, так и недолговременные, в зависимости от наших текущих нужд и целей использования этих благ. Недолговременные блага мы приобретаем чаще. Итак, долговременные блага предполагают многоразовое использование, а недолговременные исчезают после (или в процессе) разового использования (потребления).

Прямые и косвенные (настоящие и будущие) блага. Блага бывают прямые и косвенные. Прямые блага (или настоящие) - это уже созданные товары, которые готовы к продаже и потреблению. Косвенными (или будущими) благами называют ресурсы. Потому что благодаря ресурсам только могут быть произведены прямые (настоящие), готовые блага. Если назначение прямых благ изменить практически невозможно, то косвенные блага могут предназначаться для производства нескольких товаров. Прямые блага предназначены для непосредственного потребления, поэтому иначе они еще называются потребительскими. Взаимодополняемые (комплементарные) блага. Взаимодополняемыми называются блага, спрос на которые настолько взаимосвязан, что увеличение цены одного товара или услуги приводит к падению спроса на другой товар. Два блага являются комплементарными, или дополняющими друг друга в потреблении, если увеличение цены одного из них смещает кривую спроса на другие влево. Перекрестная эластичность спроса по цене таких благ отрицательна. Взаимодополняемость бывает абсолютной (жесткой) и относительной. Жесткая взаимодополняемость характеризуется тем, что одному из благ – комплементов соответствует вполне определенное количество другого. При относительной взаимодополняемости нет четкого заданного количества.

Взаимозаменяемые блага. Взаимозаменяемыми благами (субститутами) называются такие товары или услуги, которые рассматриваются потребителями как экономически заменяющие друг друга. К субститутам относятся не только многие потребительские товары и производственные ресурсы, но и услуги транспорта. Мерой взаимозаменяемости двух благ служит перекрестная эластичность спроса на них. Блага с высокой степенью замещения характеризуются высокой перекрестной эластичностью спроса, а продукты со слабой взаимозаменяемостью имеют низкую перекрестную эластичность спроса. Взаимозаменяемость может быть абсолютной (совершенной) или относительной. Совершенная взаимозаменяемость характеризуется ситуацией, при которой одно из благ-субститутов может целиком и полностью заменить другое. При относительной взаимозаменяемости одно благо можно заменить другим только частично.

Общественные и частные блага. Благо является частным, если, будучи потребленным одним лицом, оно не может одновременно быть потребленным другим.

Крупномасштабным примером общественных благ могут выступать товары, предназначенные для удовлетворения потребностей национальной обороны, а примером «локальным» - навигационные знаки (такие, скажем, как бакены или маяки). Эти блага называют общественными в силу двух отличительных характеристик. Во-первых, потребитель общественных товаров, как правило, сам не платит за них, а значит, предельные издержки из потребления – нулевые. Во-вторых, отсутствует практическая возможность ограничить число потребителей или исключить кого-то из этого числа. Большинство общественных благ требуют весьма значительных затрат на производство и распределение. Некоторые блага в зависимости от обстоятельств могут быть как общественными, так и частными (смешанные блага). Например, фейерверк – благо общественное, если оно производится в городе с большим количеством жителей.

Материальные и нематериальные. Материальные блага подразделяются на два имеющих разное функциональное назначение. Первый род полезных вещей - это предметы потребления, необходимые для жизнедеятельности людей. Второй род - средства производства, используемые для изготовления предметов потребления. Иногда к материальным благам относят и отношения по присвоению материальных благ.

Нематериальные блага - это блага, воздействующие на развитие способностей человека. Такие блага создаются в непроизводственной сфере. Нематериальные блага делятся на две группы: внутренние и внешние блага. Внутренние блага даны человеку природой, которые он развивает по собственной воле. Внешние блага - это то, что дает внешний мир для удовлетворения потребностей

Экономические и неэкономические. Это разграничение связано с понятием редкости. Благо неэкономическое имеется в неограниченном количестве. Неэкономические блага предоставляются природой без усилий человека (вода, воздух и т.д.). Эти блага существуют в природе «свободно». Экономическое благо является редким благом. Эти блага являются объектом или результатом экономической деятельности, т.е. их можно получить в количестве, ограниченном по сравнению с удовлетворяемыми потребностями.

Вопрос 3. Центральная проблема экономики - проблема выбора хозяйственных решений в условиях ограниченности ресурсов. Простейшая модель функционирования экономики - Граница производственных возможностей - позволяет проиллюстрировать решение основных задач выбора: что, как и для кого производить, а также ввести ряд фундаментальных экономических понятий.

Граница производственных возможностей показывает максимально возможный объем производства двух товаров при полном использовании всех имеющихся ресурсов. Каждая точка на кривой (границе) производственных возможностей характеризует определенную комбинацию двух товаров.

Поскольку ресурсы ограничены и применяются целиком, экономика сталкивается с необходимостью выбора между альтернативами. Всякое увеличение объема производства одного товара потребует переключения части ресурсов с производства другого товара, т.е. влечет за собой сокращение его производства.

Кривая производственных возможностей имеет выпуклую вправо вверх форму. Такая форма кривой отражает следующий важный экономический принцип: получение каждой дополнительной единицы одного товара требует отказа от дополнительного и все возрастающего количества другого товара.

Количество одного товара, которым надо пожертвовать для увеличения производства другого товара, экономисты называют альтернативной стоимостью или вмененными издержками - издержками упущенных возможностей.

В экономических терминах все имеет альтернативную стоимость. Альтернативная стоимость товара или услуги - это стоимость, измеренная с точки зрения потерянной возможности заниматься наилучшим из доступных альтернативных видов деятельности, требующих того же самого времени или тех же ресурсов.

Возрастание альтернативной стоимости дополнительных единиц товара объясняется отсутствием абсолютной взаимозаменяемости (эластичности) ресурсов. В силу того, что ресурсы не обладают равной производительностью во всех возможных процессах их использования, возникает необходимость увеличения количества ресурсов, переключаемых с производства одного продукта на производство другого. Следовательно возрастают затраты на единицу дополнительной продукции. По мере приближения к любой из осей координат наклон кривой (к данной оси) будет увеличиваться, т.е. будут расти вмененные издержки.

Границы производственных возможностей - максимальные объемы производства, которые могут быть получены при полном и эффективном использовании всех экономических ресурсов - труда, земли, капитала. Учитывая, что экономические ресурсы ограничены, общество не может производить неограниченные объемы товаров и услуг.

Производственные возможности характеризуют производственный потенциал общества. Имеющиеся производственные ресурсы должны распределяться и комбинироваться так, чтобы их использование обеспечивало наибольший вклад в производство необходимых благ и услуг. Эффективность использования имеющихся ресурсов зависит также и от применения наиболее прогрессивных технологий производства.

Границу производственных возможностей можно проиллюстрировать на примере так называемой кривой производственных возможностей, которая отражает техническое соотношение, взаимосвязь между полностью и эффективно используемыми экономическими ресурсами, например между трудом и капиталом.

Кривая производственных возможностей (AF) отражает возможность одновременного максимального производства товаров А и F при наличии данных ресурсов (труда и капитала). Если в данный момент возникнет нехватка нужного ресурса или создадутся условия невозможности полного использования какого-либо ресурса (например, безработица), то объемы реального производства будут отражены не на кривой AF, а внутри площади OAF (Y). Постановка задачи о производстве благ за пределами кривой производственных возможностей (S) нереальна, ибо она не обеспечена необходимыми ресурсами.

Экономическая эффективность (эффективность производства) — это соотношение полезного результата и затрат факторов производственного процесса. Для количественного определения экономической эффективности используется показатель эффективности, также это - результативность экономической системы, выражающаяся в отношении полезных конечных результатов её функционирования к затраченным ресурсам. Складывается как интегральный показатель эффективности на разных уровнях экономической системы и является итоговой характеристикой функционирования национальной экономики и получение максимума возможных благ от имеющихся ресурсов. Для этого нужно постоянно соотносить выгоды (блага) и затраты, или, говоря по-другому, вести себя рационально. Рациональное поведение заключается в том, что производитель и потребитель благ стремятся к наивысшей эффективности и для этого максимизируют выгоды и минимизируют затраты.

На микроэкономическом уровне — это отношение произведённого продукта (объём продаж компании) к затратам (труд, сырьё, капитал).

На макроэкономическом уровне, экономическая эффективность равна отношению произведённого продукта (ВВП) к затратам (труд, капитал, земля) минус единица. Можно отдельно оценивать эффективность капитала, эффективность труда и эффективность земли.

Экономически эффективным принято считать такой способ производства, при котором фирма не может увеличить выпуск продукции без увеличения расходов на ресурсы и одновременно не может обеспечить тот же объем выпуска, используя меньшее количество ресурсов одного типа и не увеличивая при этом затраты на другие ресурсы.

Вопрос 4. Рыночная экономика — характеризуется как система, основанная на частной собственности, свободе выбора и конкуренции, свободе выбора и конкуренции, она опирается на личные интересы, ограничивает роль правительства.

Рыночная экономика гарантирует прежде всего свободу потребителя, что выражается в свободе потребительского выбора на рынке товаров и услуг. Свобода предпринимательства выражается в том, что каждый член общества, самостоятельно распределяет свои ресурсы в соответствии со своими интересами и при желании может самостоятельно организовать процесс производства товаров и услуг. Индивид сам определяет, что, как и для кого производить, где, как, кому, сколько и по какой цене реализовывать произведенную продукцию, каким образом и на что тратить полученную выручку.

Свобода выбора становится основой конкуренции.

Основу рыночной экономики составляет частная собственность. Она является гарантией соблюдения заключенных контрактов и невмешательства третьих лиц. Экономическая свобода — фундамент и составная часть свобод гражданского общества.

Рыночной экономике присущи следующие черты:

- частная собственность;

Разнообразные виды форм частной собственности позволяют обеспечить экономическую самостоятельность и независимости хозяйствующих субъектов.

- свободное предпринимательство;

Экономическая свобода даёт производителю возможность выбора видов и форм деятельности, а для потребителя возможность покупать любой товар. Рыночную экономику отличает суверенитет потребителя — потребитель решает, что должно производиться.

- ценообразование, основанное на механизме спроса и предложения;

Тем самым рынок осуществляетсаморегулирующую функцию. Обеспечивает рационально эффективный способ производства. Цены в рыночной системе никем не устанавливаются, а являются результатом взаимодействия спроса и предложения.

- конкуренция;

Конкуренция, порождаемая свободой предпринимательства и свободой выбора заставляет производителей производить именно те товары, которые необходимы покупателям, и производить их наиболее эффективным способом.

ограниченная роль государства. Государство лишь следит за экономической ответственность субъектов рыночных отношений — заставляет предприятия отвечать по обязательствам, принадлежащим им имуществом.

Основные черты смешанной экономики

Одним из главных признаков является преобладание рыночной организации экономики, что в первую очередь подразумевает свободное предпринимательство. Многосекторность экономики предполагает наличие большого количества равноправных секторов, соотношение которых зависит от национальных и территориальных особенностей стран. Государство играет роль организатора, но не оказывает значительного влияния на экономику. Оно должно координировать деятельность малого, среднего и крупного бизнеса, защищать отечественного производителя, обеспечивать свободную конкуренцию.

Государство может размещать госзаказы на товары, услуги или выполнение работ, что является чертой, присущей командно-административной экономике.

Социальная защита населения поддерживает незащищенные социальные группы, давая возможность для существования хотя бы на минимальном уровне. Также государство ведет перераспределение доходов для сглаживания их первичной неравномерности. Политика распределения является важным инструментом государственного регулирования.

К основным целям, которые преследует смешанная экономическая система, можно отнести обеспечение полной занятости, увеличение потенциального ВВП, антикризисное регулирование.

У рыночного механизма есть как преимущества, так и недостатки.

К его преимуществам относят:

1. экономическую демократию - свободу выбора и действий потребителей и покупателей (они независимы в принятии своих решений, заключении сделок;

2. эффективное распределение ресурсов;

3. гибкость, высокая адаптивность к изменяющимся условиям, способность к удовлетворению разнообразных потребностей, повышению качества товаров и услуг, быстрой корректировке неравновесия.

Недостатки:

1. Рынок не способен противостоять монополистическим тенденциям. В условиях рыночной стихии неизбежно возникают монополистические структуры, ограничивающие свободу конкуренции. При бесконтрольности рыночной среды формируются и укрепляются монополии. Создаются неоправданные привилегии для ограниченного круга субъектов рынка.

2. Рынок не заинтересован и не способен производить общественные блага. Эти товары либо вообще не производятся рынком, либо поставляются им в недостаточном количестве.

3. Рыночный механизм не пригоден для устранения внешних эффектов. Экономическая деятельность в условиях рынка затрагивает интересы не только его непосредственных участников, но и других людей. Ее последствия нередко носят негативный характер.

4. Рынок не обладает способностью обеспечивать социальные гарантии, нейтрализовать чрезмерную дифференциацию в распределении доходов. Рынок по своей природе игнорирует социальные и этические критерии, т.е. справедливость при распределении ресурсов и доходов. Он не обеспечивает стабильную занятость трудоспособного населения. Каждый должен самостоятельно заботиться о своем месте и обществе, что неизбежно ведет к социальному расслоению, усиливает социальную напряженность.

Вопрос 5. У источников теории прав собственности стояли два известных американских экономиста Р. Коуз и А. Алчиан .В дальнейшем в разработке этой теории принимали участие И. Байерицель, Г. Беккер, Д. Норт , Н.С. Ченг и др.

Совокупность всех прав собственности названа ими «пучок прав по использованию ресурса», который представлен как иерархическая вертикаль, состоящая из хозяйствующих субъектов, имеющих доступ к какому - нибудь благу, а совокупность прав - как система исключений из доступа к ресурсам.

Полный «пучок» прав состоит из 11 элементов

1. Право владения , т.е.право исключительного физического контроля над благами.

2. Право пользования , т.е.право применения полезных свойств благ для себя.

3. Право распоряжения, т.е. право решать, кто и как будет обеспечивать использование блага.

4. Право на доход, т.е. право обладать результатами от использования блага.

5. Право суверена, т.е право на отчуждение, потребление, изменение или уничтожение блага

6. Право на безопасность ,т.е.право на защиту от экспроприации блага и от вреда со стороны внешней среды.

7. Право на передачу прав в наследство

8. Право на бессрочность обладания блага

9. Запрет на использование способом ,наносящим вред внешней среде

10. Право на ответственность в виде взыскания ,т.е.возможность взыскания блага в уплату долга

11. Право на остаточный характер, т.е право на существование процедур и институтов ,обеспечивающих восстановление нарушенных правомочий.

Вопрос 6.

Движущей силой рыночной экономики являются потребности людей, удовлетворить которые можно, лишь получая доход и обладая в силу этого платежеспособным спросом. Для удовлетворения потребностей и получения дохода организуется производство экономических благ (товаров и услуг). Эти блага удовлетворяют потребности людей, одновременно их реализация приносит доход производителю, создавая базу для того, чтобы и его потребности превратились в платежеспособный спрос и были удовлетворены. Для производства требуются определенные ресурсы, которые применяются в нужных комбинациях.

Факторы производства

Современная экономическая теория классифицирует необходимые для производства ресурсы по крупным группам, называемым факторами производства

Рис. 1. Факторы производства

Первый и наиважнейший фактор производства труд. Это целесообразная хозяйственная деятельность людей, направленная на удовлетворение потребностей, получение дохода. В рыночной экономике получение дохода выступает как непосредственная цель, а удовлетворение потребностей людей как конечная и опосредованная первой.

В процессе труда человек затрачивает умственную и физическую энергию. В различных видах труда может преобладать либо умственное (интеллектуальное) начало, либо физическое.

Второй фактор производства земля (природные ресурсы). Данный термин следует понимать в его расширительном значении. Во-первых, земля это вообще всякое место, где находится человек: живет, трудится, отдыхает, развлекается и т. п. Во-вторых, на земле как на территории также расположены производственные и другие предприятия. В-третьих, земля, имеющая биологические свойства плодородия, служит объектом сельского и лесного хозяйства. В-четвертых, она является также источником полезных ископаемых, водных и других ресурсов

Третий фактор производства капитал. Существует огромное число определений капитала. Суть их зависит от целей, логики, аспектов, избранных для изучения экономики той или иной экономической теорией. В концепции факторов производства под капиталом понимается вещественный (реальный) капитал все средства производства длительного или краткого пользования. Сюда относятся сырье, машины, оборудование, производственные сооружения и др.

Чтобы факторы производства использовались и комбинировались наилучшим образом, необходим фактор особого рода предпринимательская способность. Речь идет о том, что в рыночной экономике имеет место особого рода деятельность, которую осуществляет предприниматель, т. е. человек, организующий, планирующий хозяйственную деятельность, принимающий решения и т. п..

Наконец, в качестве фактора производства многие экономисты выделяют и технический прогресс. В условиях современного хозяйства важен не только размер капитала, но и его технологический уровень. Промышленные установки могут, например, иметь одинаковую стоимость, но одна из них может быть при этом более новой, а другая устаревшей.

Вопрос 7. Субъекты рынка - это физические и юридические лица, вступающие в экономические отношения товарообмена и услуг в одних случаях как потребители, в других случаях как производители.

Существуют следующие виды субъектов рынка:

1.Домашнее хозяйство.

2. Банки.

3. Предприятия.

4. Государство.

Рассмотрим подробнее каждый из субъектов рыночной экономики:

1. Домашнее хозяйство (экономическая единица в составе одного или нескольких человек) - с одной стороны, является покупателем товаров и услуг, с другой – имеет в своем распоряжении факторы производства (труд, землю, которую можно продать или сдать в аренду).

Они обеспечивают производство и воспроизводство человеческого капитала. Они могут владеть акциями, благодаря чему они становятся и владельцами средств производства (капитала). Кроме того, домохозяйства выступают как покупатели на рынке товаров и услуг, предоставляемых фирмами и государственными предприятиями. В то же время сами являются продавцами на рынке ресурсов. Полученные от реализации факторов производства (прежде всего, рабочей силы) доходы используются для удовлетворения личных потребностей. Немаловажно то, что они самостоятельно принимают решения на потребительском рынке.

Домашнее хозяйство рассматривается как общее хозяйство, которое ведет группа совместно проживающих людей. Как правило, сюда входит семья - малая группа, которая основана на брачном союзе мужчины и женщины или кровном родстве.

В функции домашнего хозяйства входит:

1) получение доходов от продажи факторов производства и от имущества

2) ведение домашнего хозяйства

3) воспитание подрастающего поколения;

4) “внешние” экономические связи

2. Банки - это особая, финансово-кредитная организация, которая на потребительском рынке регулирует движение денежной массы, необходимой для нормального функционирования рынка.

Основная функция банков - сосредоточивать у себя денежные средства и предоставлять их в ссуду.

Исторически первоначальным делом банков является посредничество в платежах. Они хранят у себя денежные средства предпринимателей, по поручению которых ведут их расчеты с поставщиками и покупателями, вносят платежи в государственную казну, ведут кассовое обслуживание фирм.

Денежные средства банков складываются из собственных капиталов и депозитов - вкладов клиентов. Банки ведут фондовые операции - дают ссуды под залог ценных бумаг- акций, облигаций, закладных и т.п., а также покупают такие бумаги. Подтоварные ссуды предоставляются под залог продукции, находящейся на складах, в пути, в торговом обороте. Если ссуды не погашаются в срок, то заложенные ценные бумаги и товарно-материальные ценности переходят в собственность банков. Наиболее крупным предпринимателям, платежеспособность которых не вызывает сомнений, предоставляется бланковый кредит: ссуду выдают без всякого обеспечения.

В зависимости от характера выполняемых функций и операций банки делятся на три основных вида: центральные, коммерческие и специализированные.

Главную роль в банковской системе играют центральные банки. Центральный банк страны наделен государством исключительным правом эмиссии (выпуска) банкнот (банковских билетов) - денежных знаков, основных видов бумажных денег. Кроме того, этот банк обычно выполняет другие функции:

хранит государственные золотовалютные резервы, сохраняет резервные фонды (запасы) других кредитных учреждений; дает ссуды коммерческим банкам; обслуживает государственные учреждения; проводит расчеты и переводные операции, контролирует деятельность кредитных учреждений; регулирует количество денег в национальной экономике.

Коммерческие банки дают ссуды производственным предприятиям главным образом за счет денежных средств, привлекаемых ими в виде вкладов, и ведут расчеты между предпринимателями. В современных условиях эти банки являются учреждениями универсального характера. Они осуществляют операции на рынке ценных бумаг, ведут денежные дела клиентов и занимаются валютными операциями.

Специализированные банки заняты преимущественно определенными видами финансово-кредитных операций. Например, инвестиционные банки осуществляют финансирование и долгосрочное кредитование капитальных вложений. Ипотечные банки предоставляют ссуды под залог недвижимости (земельных участков, домов). Экспортно-импортные банки кредитуют внешнюю торговлю и ведут расчеты с иностранными контрагентами. В кредитную систему страны входят сберегательные кассы, сосредоточивающие временно свободные денежные средства населения, а также кредитные кооперативы, куда объединяются в основном мелкие товаропроизводители, берущие ссуды на началах взаимопомощи.

Раймонд Барр считает понятие структуры сегодня очень популярным, хотя, по его словам, некоторые полагают, что оно неточно или даже бесполезно. Для определения самого термина автор предлагает обратиться к двум авторитетам.

Согласно Литтре, структура означает "способ упорядочения организованных единиц, состоящих из многочисленных и различных по своей природе элементарных частей".

По мнению же Лаланда, структура может пониматься в двух смыслах:

1. Расположение частей, образующее единое целое, в отличие от функций этих частей (анатомия и физиология).

2. В специальном и новом смысле — в отличие от простой комбинации элементов - единое целое, образованное из солидарных между собой феноменов, так что каждый из них зависит от других и может быть тем, чем он является, лишь в своем отношении и посредством отношения с этими другими.

Согласно определению, предложенному Ф. Перру ("Курс политической экономии"), структура экономической единицы есть совокупность пропорций и отношений, которые характеризуют эту единицу в данных условиях и в данный момент:

- пропорции, то есть относительная величина и значимость элементов, составляющих рассматриваемую экономическую единицу;

- отношения, то есть такие отношения, которые устанавливаются, с одной стороны, между элементами, составляющими единицу, и с другой - между этой единицей и другими экономическими единицами.

Барр предложил выделить два типа структур:

1. Экономические структуры в собственном смысле слова: они характеризуют деятельность простых и комплексных экономических единиц. 1.

2. Мы будем называть структурами обрамления те структуры, которые образуют окружающую среду экономической деятельности; их изучение очень тесно связано с другими дисциплинами, и экономист не может ими пренебрегать.

Вопрос 8. Деньги это то, что принимают в качестве уплаты за товары, услуги и долги. Деньги – это средство обмена; люди принимают деньги в обмен на товары и услуги, которые они предоставляют в ожидании. Деньги служат также расчетной единицей или «мерой стоимости». Роль денег как «единицы измерения» позволяет использовать установленные цены для сделок. Функции денег, как расчетной единицы, позволяют измерять экономические величины понятным для всех способом. Помимо того, что деньги служат средством обмена и расчетной единицей, они ещё обеспечивают очень удобный способ сбережения и удобный способ заимствования денег. Деньги уникальны по своей простоте, как средство платежа за товары и услуги: они обладают самой высокой ликвидностью среди всех финансовых средств.

История появления денег

В первоначальном периоде существования человеческого общества господствовало натуральное хозяйство. Производимая продукция предназначалась для собственного потребления. Постепенно происходила специализация людей на изготовление определённых видов продукции. Излишки стали использоваться для обмена на другую продукцию, необходимую данному производителю. Хозяйствующие субъекты начали производить продукцию не только для собственного потребления, но и для обмена на другие товары или для реализации. Для непосредственного обмена товара на товар нужна потребность продавца именно в том товаре, который предлагается другой стороной. Следовательно, обмен товарами может происходить при наличии нужных товаров у обеих сторон, вступающих в сделку. Постепенно выделялись товары, обладавшие высокой ликвидностью (способностью к реализации). Это был скот, меха, драгоценные камни, соль, зерно, драгоценные металлы. Именно последние (главным образом золото) были выделены в качестве общего эквивалента. Этому способствовали несколько качеств, присущих золоту: редкость, однородность, делимость, длительность хранения, портативность. Итак, товар, обладающий наибольшей ликвидностью, становится деньгами. По определению: деньги – это абсолютно ликвидное средство. Надо заметить, что деньги появились как результат экономических отношений в хозяйственной жизни людей. То есть появление денег абсолютно объективно. Деньги являются товаром, а товар предназначен для обмена. Слово «деньги» возникло потому, что древние римляне использовали Храм богини Джуно Монета в качестве мастерской для чеканки монет. Есть также свидетельства того, что тысячи лет назад в примитивных обществах использовали камни. У бумажных денег были предшественники в виде документов, обещающих платежи золотом, серебром или другими ценными предметами. Известные истории первые, находившиеся в обращении банкноты, были выпущены китайскими банкирами в восемнадцатом веке. Банки и банкиры существовали повсюду уже в течение многих веков до появления первых банкнот. На ранней стадии банкноты поддерживались монетами, и именно благодаря этому их стали воспринимать как деньги. К семнадцатому веку бумажные деньги были в обращении в очень ограниченных количествах всего в нескольких странах. Английский банк начал выпускать банкноты в 1964 году, т.е. в том году, когда было образовано это учреждение.

Функции денег, состав и особенности

Функции денег рассматриваются как проявление их сущности, они стабильны и мало подвержены изменениям. В большинстве случаев осуществляются лишь деньгами и могут выполняться только при участии людей. Такой подход к функциям денег означает, что деньги представляют инструмент экономических отношений в обществе, и именно люди, используя возможности денег, могут определять цены товаров, применять деньги в процессах реализации и платежей, а также использовать их в качестве средства накопления. Итак, деньги являются средством обращения; их можно использовать при покупке товаров и услуг. Как средство обмена деньги помогают избежать трудностей бартера. Деньги выступают также мерой стоимости. Удобно использовать денежную единицу в качестве масштаба для соизмерения относительных стоимостей разных благ и ресурсов. Выполнение деньгами функции меры стоимости заключается в установлении цен. Следующая функция денег - сбережение. Благодаря своей высокой ликвидности деньги являются удобной формой хранения богатства. Широко используются деньги как средство платежа. Такую функцию деньги выполняют при предоставлении и погашении денежных ссуд, при денежных взаимоотношениях с финансовыми органами, а также при погашении задолженности по заработной плате и др.Функцию средства платежа выполняют и наличные деньги, однако, преобладающая часть денежного оборота, приходится на безналичные денежные расчёты между юридическими лицами. Итак, основные функции денег:

· Мера стоимости;

· Средство обращения;

· Средство платежа;

· Средство накопления.

Форма денег - это овеществленная в определенном типе всеобщего эквивалента (денежном активе) форма меновой стоимости.

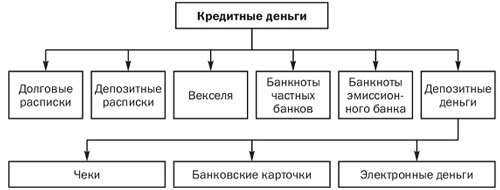

Различают несколько разновидностей кредитных денег