- •Курсовой проект

- •1 Задание на курсовой проект

- •2 Расчетные характеристики топлива. Выбор типа шлакоудаления. Выбор температуры горячего воздуха и компоновка хвостовых поверхностей нагрева

- •2.1 Расчетные характеристики заданного топлива

- •2.2 Выбор типа шлакоудаления

- •2.3 Выбор температуры горячего воздуха и компоновка хвостовых поверхностей нагрева

- •3 Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки и присосы воздуха по отдельным газоходам

- •4 Объем и энтальпия продуктов сгорания и воздуха

- •4.1 Объемы теоретического количества воздуха и продуктов сгорания при коэффициенте избытка воздуха .

- •4.2 Действительные объемы продуктов сгорания по газоходам при коэффициенте избытка воздуха больше единицы

- •4.3 Энтальпия продуктов сгорания по газоходам.

- •4.4 Тепловой баланс, коэффициент полезного действия и расход топлива котельного агрегата.

- •4.5 Определение расхода топлива на котёл.

- •5 Тепловой расчет сушильно-мельничной системы

- •5.1 Выбор сушильного агента, его температуры, размольного устройства и типа системы пылеприготовления

- •5.2 Тепловой баланс сушильно-мельничной системы

- •5.3 Пересчет производительности мельницы

- •5.4 Определение сушильной производительности мельницы

- •6 Расчет горелочных устройств

- •6.1 Выбор типоразмера горелочных устройств и компоновки топки.

- •6.2 Определение проходного сечения горелки для первичной смеси, вторичного воздуха и определение конструктивных размеров.

- •6.3 Расчёт конструктивных размеров прямоточно-щелевой горелки с чередующейся подачей смеси.

- •7 Расчет теплообмена в топке

- •7.1 Конструктивные и тепловые характеристики топочной

- •5.2 Расчёт теплообмена в топке.

- •8 Расчет радиационного пароперегревателя

- •9. Расчет ширмового пароперегревателя

- •10 Расчет конвективного пароперегревателя

- •11 Расчет воздухоподогревателя первой ступени

- •12 Расчет водяного экономайзера первой ступени.

- •13 Расчет воздухоподогревателя второй ступени

- •14 Расчет водяного экономайзера второй ступени.

- •15 Составление прямого баланса.

- •16 Аэродинамический расчет парогенератора

- •16.1 Сопротивление ширмового пароперегревателя.

- •16.2 Сопротивление конвективного пароперегревателя

- •16.3. Сопротивление водяного экономайзера второй ступени

- •16.4.Сопротивление воздухоподогревателя второй ступени

- •16.5 Сопротивление водяного экономайзера первой ступени

- •16.6 Сопротивление воздухоподогревателя первой ступени

- •16.7. Местные сопротивления

- •16.8 Гидравлическое сопротивление золоуловителя.

- •16.9 Сопротивление дымовой трубы

- •16.10 Самотяга конвективной шахты и дымовой трубы.

- •16.11 Подсчет перепада полных давлений по газовому тракту

- •16.12 Определение типоразмера дымососа.

- •16.13 Расчет воздушного тракта

- •16.13.1 Расчетная схема

- •16.13.2 Расчет сопротивления воздухопроводов холодного воздуха котла

- •16.13.3 Расчет сопротивления калориферов

- •16.13.4 Расчет сопротивления воздухоподогревателя

- •16.13.5 Расчет сопротивления воздухопроводов горячего воздуха

- •16.13.6 Расчет сопротивления горелочных устройств

- •16.13.7 Расчет самотяги

- •16.13.8 Перепад полных давлений по тракту

- •16.13.9 Выбор типоразмера дутьевого вентилятора. Определение его производительности, напора и мощности привода

- •17 Расчет естественной циркуляции контура

- •18 Список использованных источников

8 Расчет радиационного пароперегревателя

Т епловая

схема котла (рисунок 8.1) отражает наличие

теплообменных поверхностей,

последовательность их включения по

водопаровому и газовому трактам, взаимное

движение сред в поверхностях, расположение

узлов регулирования. В ходе курсового

проекта делается тепловой расчет каждой

поверхности нагрева. Задачей расчета

радиационного пароперегревателя

является нахождение прироста энтальпии

пара в пароперегревателе. При расчете

тепловосприятия радиационного

пароперегревателя учитывается

неравномерность передачи лучистого

тепла по высоте топочной камеры.

епловая

схема котла (рисунок 8.1) отражает наличие

теплообменных поверхностей,

последовательность их включения по

водопаровому и газовому трактам, взаимное

движение сред в поверхностях, расположение

узлов регулирования. В ходе курсового

проекта делается тепловой расчет каждой

поверхности нагрева. Задачей расчета

радиационного пароперегревателя

является нахождение прироста энтальпии

пара в пароперегревателе. При расчете

тепловосприятия радиационного

пароперегревателя учитывается

неравномерность передачи лучистого

тепла по высоте топочной камеры.

![]()

![]() ,

,

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Рисунок 8.1- Движение питательной воды и пара в котле.

Расход пара на

радиационный пароперегреватель (РПП),

![]() определяется по следующей формуле:

определяется по следующей формуле:

![]() ,

(8.1)

,

(8.1)

где -заданная производительность котельного агрегата по пару, ;

![]() -

расход пара на впрыск,

,

в расчетах принимать равным 2-5% от расхода

острого пара;

-

расход пара на впрыск,

,

в расчетах принимать равным 2-5% от расхода

острого пара;

![]() .

.

Давление в барабане

котла,

![]() ,

принимается на 10% больше чем давление

перегретого пара:

,

принимается на 10% больше чем давление

перегретого пара:

![]() ,

(8.2)

,

(8.2)

Давление пара в радиационном, , пароперегревателе принимается на 7% больше чем давление острого пара:

![]() .

(8.3)

.

(8.3)

После барабана пар поступает в РПП, который воспринимает тепловое излучение из топочной камеры (рисунок 8.2). Это тепло воспринимает пар, в результате чего увеличивается его температура.

![]()

![]()

![]()

Рисунок 8.2-Радиационный пароперегреватель.

Энтальпия пара на выходе из радиационного пароперегревателя :

![]() ,

(8.4)

,

(8.4)

где - энтальпия пара на выходе из барабана, , определяется по температуре насыщения при давлении в барабане:

![]() ,

(8.5)

,

(8.5)

![]() -

количество лучистого тепла, воспринятого

радиационным пароперегревателем

:

-

количество лучистого тепла, воспринятого

радиационным пароперегревателем

:

![]() (8.6)

(8.6)

где

![]() -

коэффициент неравномерности тепловосприятия

по высоте топки;

-

коэффициент неравномерности тепловосприятия

по высоте топки;

![]() –

удельное

тепловосприятие топки, Вт/м2

(см. формулу 7.23)

–

удельное

тепловосприятие топки, Вт/м2

(см. формулу 7.23)

![]()

![]() -приращение

энтальпии пара в радиационном

пароперегревателе

:

-приращение

энтальпии пара в радиационном

пароперегревателе

:

,

(8.7)

,

(8.7)

![]()

![]() .

(8.8)

.

(8.8)

Температура пара на выходе из РПП определяется по энтальпии пара на выходе из РПП, и давлению пара в РПП:

![]() .

.

Найденная температура пара на выходе из топки позволит сделать тепловой расчет ширмового пароперегревателя.

9. Расчет ширмового пароперегревателя

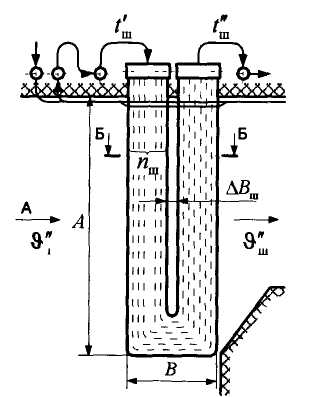

В данном курсовом проекте выполняется поверочный расчет ширмового пароперегревателя (ШПП). Все конструктивные данные берутся из чертежа (рисунок 9.1). Целью расчета является определение температуры газов и температуру пара на выходе из ШПП.

Давление пара в ШПП на 4% больше чем давление острого пара (Па):

![]() .

(9.1)

.

(9.1)

Таблица 9.1 – Конструктивные данные ШПП

Высота ШПП А, м |

Ширина ШПП В, м |

Расстояние между ширмами S1, м |

Внутренний диаметр труб ШПП dвн, м |

Наружный диаметр труб ШПП dн, м |

Количество ширм по ширине топки z1, шт |

8 |

1.6 |

0.5 |

0.024 |

0.032 |

15 |

Рисунок 9.1-Эскиз ширмового пароперегревателя.

Задаемся температурой газов на выходе из ШПП:

![]() ,

(9.2)

,

(9.2)

Лучевоспринимающая поверхность входного сечения ширм со стороны топки, м2:

![]() ,

(9.3)

,

(9.3)

Выходная излучающая поверхность ширмы:

![]() ,

(9.4)

,

(9.4)

где

![]() -

высота ШПП, принимается из таблицы 9.1

-

высота ШПП, принимается из таблицы 9.1

– ширина топочной камеры, определяется по эскизу, =8 м

![]() .

.

Конвективная поверхность нагрева ШПП :

![]() ,

(9.5)

,

(9.5)

где - высота ШПП, м, принимается из таблицы 9.1;

![]() -

ширина ШПП, м, принимается из таблицы

9.1;

-

ширина ШПП, м, принимается из таблицы

9.1;

![]() -

количество ширм по ширине топки,

принимается из таблицы 9.1;

-

количество ширм по ширине топки,

принимается из таблицы 9.1;

![]() .

.

Площадь живого сечения для прохода газов:

![]() ,

(9.6)

,

(9.6)

где - высота ШПП, м, принимается из таблицы 9.1;

– ширина топочной камеры, определяется по эскизу, =8 м;

![]() -

наружный диаметр труб ШПП, м, принимается

по таблице 9.1;

-

наружный диаметр труб ШПП, м, принимается

по таблице 9.1;

![]() .

.

Тепло, полученное прямым излучение из топки, :

![]() ,

(9.7)

,

(9.7)

где

![]() -

лучистое тепло, воспринимаемое плоскостью

входного сечения ширм

:

-

лучистое тепло, воспринимаемое плоскостью

входного сечения ширм

:

![]() ,

(9.8)

,

(9.8)

где

![]() -

коэффициент неравномерности тепловосприятия

по высоте топки, для верхней части;

-

коэффициент неравномерности тепловосприятия

по высоте топки, для верхней части;

![]() -

площадь выходного окна (смотри таблицу

7.1);

-

площадь выходного окна (смотри таблицу

7.1);

![]() -

среднее тепловое напряжение теплообменной

поверхности (смотри формулу 7.23) ;

-

среднее тепловое напряжение теплообменной

поверхности (смотри формулу 7.23) ;

![]() -

коэффициент, который находится следующему

отношению:

-

коэффициент, который находится следующему

отношению:

![]()

-расход топлива на котел, кг/с (см. формулу 4.28);

![]() ,

,

Qлвых - тепло излучения из топки и ширмы на поверхность нагрева, расположенную за ширмами:

,

(9.10)

,

(9.10)

где

![]() -

угловой коэффициент ширм:

-

угловой коэффициент ширм:

,

(9.11)

,

(9.11)

где S1-расстояние межу соседними ширмами, м, принимается по таблице 9.1

- ширина ШПП, м, принимается из таблицы 9.1;

.

.

![]() -

выходная излучающая поверхность ШПП,

м2

(см. формулу 9.4)

-

выходная излучающая поверхность ШПП,

м2

(см. формулу 9.4)

-расход топлива на котел, кг/с (см. формулу 4.29);

![]() -

поправочный коэффициент, принимается

равным

=0.5;

-

поправочный коэффициент, принимается

равным

=0.5;

![]() -

средняя температура газов в ШПП:

-

средняя температура газов в ШПП:

![]() 0К

0К

![]() -

степень черноты газов в ширмах:

-

степень черноты газов в ширмах:

![]() ,

(9.12)

,

(9.12)

где

![]() -коэффициент ослабления лучей ,

-коэффициент ослабления лучей ,

![]() ,

определяется по следующему выражению:

,

определяется по следующему выражению:

![]() ,

(9.13)

,

(9.13)

где

![]() -

коэффициент ослабления лучей трехатомными

газами,

,

определяется по формуле:

-

коэффициент ослабления лучей трехатомными

газами,

,

определяется по формуле:

(9.14)

(9.14)

где

![]() -

суммарная объемная доля трехатомных

газов и водяных паров, определяется по

таблице 4.1;

-

суммарная объемная доля трехатомных

газов и водяных паров, определяется по

таблице 4.1;

![]() -

температура газов на выходе из топки,

К;

-

температура газов на выходе из топки,

К;

![]() -

эффективная толщина излучающего слоя,

определяется как:

-

эффективная толщина излучающего слоя,

определяется как:

, (9.14)

, (9.14)

где - высота ШПП, м, принимается из таблицы 9.1

S1- расстояние межу соседними ширмами, м, принимается по таблице 9.1

- ширина ШПП, м, принимается из таблицы 9.1;

,

,

![]()

![]() -

коэффициент ослабления лучей золовыми

частицами,

,

определяется по формуле:

-

коэффициент ослабления лучей золовыми

частицами,

,

определяется по формуле:

![]() ,

(9.15)

,

(9.15)

где - эффективный диаметр золовых частиц, мкм, определяется видом сжигаемого топлива и типом мельничного устройства, так при размоле

топлива в ММ ; - плотность дымовых газов при атмосферном давлении;

![]()

![]()

![]() -

абсолютное давление в топках с

уравновешенной тягой,

=0.1

МПа;

-

абсолютное давление в топках с

уравновешенной тягой,

=0.1

МПа;

![]()

![]()

![]()

Количество тепла, отданного газами ШПП из межтрубного пространства :

![]() ,

(9.16)

,

(9.16)

где

![]() -

коэффициент сохранения тепла,

=0.9947;

-

коэффициент сохранения тепла,

=0.9947;

![]() -

энтальпия газов на выходе из топки,

-

энтальпия газов на выходе из топки,

![]() (см. формулу 7.19)

(см. формулу 7.19)

![]() -

энтальпия газов на выходе из ШПП,

находится по температуре газов на выходе

из ШПП методом линейной интерполяции

по таблице 4.2:

-

энтальпия газов на выходе из ШПП,

находится по температуре газов на выходе

из ШПП методом линейной интерполяции

по таблице 4.2:

![]() ,

(9.17)

,

(9.17)

![]() .

.

Энтальпия пара на выходе из ШПП :

![]() ,

(9.18)

,

(9.18)

где

![]() -

энтальпия пара на выходе из РПП,

(см. формулу 8.4);

-

энтальпия пара на выходе из РПП,

(см. формулу 8.4);

![]() -тепло,

полученное прямым излучение из топки,

(см.

формулу 9.7);

-тепло,

полученное прямым излучение из топки,

(см.

формулу 9.7);

-расход топлива на котел, кг/с (см. формулу 4.28);

![]() -

расход пара на ШПП кг/с, равен расходу

пара в РПП (см. формулу 8.1);

-

расход пара на ШПП кг/с, равен расходу

пара в РПП (см. формулу 8.1);

![]() .

.

Температура пара на выходе из ШПП, определяется по давлению пара в ШПП и энтальпии пара на выходе из ШПП.

![]() ,

(9.19)

,

(9.19)

Скорость газов в ШПП при средней их температуре, м/с:

![]() ,

(9.20)

,

(9.20)

где -расход топлива на котел, кг/с (см. формулу 4.28);

![]() -

полный объем газов, м3/кг

(см. таблицу 4.1);

-

полный объем газов, м3/кг

(см. таблицу 4.1);

![]() -

площадь живого сечения для прохода

газов, м2

(см. формулу 9.6);

-

площадь живого сечения для прохода

газов, м2

(см. формулу 9.6);

![]() -

средняя температура газов в ШПП, 0К;

-

средняя температура газов в ШПП, 0К;

![]() ,

(9.21)

,

(9.21)

![]() .

.

Коэффициент теплоотдачи за счет конвекции, находят по скорости газов в ШПП и диаметра труб ШПП по /1, с 31/

![]() ,

(9.22)

,

(9.22)

Средняя скорость пара в ШПП, м/с:

![]() , (9.23)

, (9.23)

где

![]() -

удельный объем пара

-

удельный объем пара

![]() ;

;

- расход пара на ШПП кг/с, равен расходу пара в РПП (см. формулу 8.1);

![]() -

размер проходного сечения для пара

:

-

размер проходного сечения для пара

:

![]() ,

(9.24)

,

(9.24)

где - количество ширм, принимается из таблицы 9.1;

![]() -

внутренний диаметр труб ШПП, м, принимается

по таблице 9.1;

-

внутренний диаметр труб ШПП, м, принимается

по таблице 9.1;

![]() -

количество параллельно включенных

трубок в одной ширме:

-

количество параллельно включенных

трубок в одной ширме:

,

(9.25)

,

(9.25)

где - ширина ШПП, м, принимается из таблицы 9.1;

![]() ;

;

![]() -

шаг между трубками, принимается равным

-

шаг между трубками, принимается равным

![]()

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

.

Температура наружных загрязнений труб, 0С:

,

(9.26)

,

(9.26)

где

![]() -

средняя температура пара в ШПП,

определяется по формуле:

-

средняя температура пара в ШПП,

определяется по формуле:

![]() ,

(9.27)

,

(9.27)

![]()

![]() коэффициент

загрязнения, определяется по /1, с. 30/,

коэффициент

загрязнения, определяется по /1, с. 30/,

![]()

-расход топлива на котел, кг/с (см. формулу 4.28);

![]() -

конвективная поверхность нагрева ШПП,

м2

(см. формулу 9.5)

-

конвективная поверхность нагрева ШПП,

м2

(см. формулу 9.5)

- тепло, полученное прямым излучение из топки, (см. формулу 9.7);

![]() -

тепло, отданное газами ШПП из межтрубного

пространства,

(см. формулу 9.16)

-

тепло, отданное газами ШПП из межтрубного

пространства,

(см. формулу 9.16)

- коэффициент теплоотдачи от стенки пару, определяется по средней скорости пара и средней температуре пара по /1, с. 32/:

![]() ,

,

![]() .

.

Коэффициент теплоотдачи за счет излучения определяется по средней температуре газов и температуре загрязнения стенки по /1, с 33/

![]() ,

(9.28)

,

(9.28)

Полный коэффициент теплоотдачи от газов стенке:

,

(9.29)

,

(9.29)

где

![]() -

коэффициент использования, принимается

по /1, с 30/,

-

коэффициент использования, принимается

по /1, с 30/,

![]()

![]() -

коэффициент теплоотдачи за счет

конвекции,

-

коэффициент теплоотдачи за счет

конвекции,

![]() (см. формулу 9.20);

(см. формулу 9.20);

- наружный диаметр труб ШПП, м, принимается по таблице 9.1

![]() -

угловой коэффициент ШПП, принимается

по /1, с 24/, х=0.99;

-

угловой коэффициент ШПП, принимается

по /1, с 24/, х=0.99;

![]()

Коэффициент

теплопередачи

![]() :

:

,

(9.30)

,

(9.30)

где - тепло, полученное прямым излучение из топки, (см. формулу 9.7);

- тепло, отданное газами ШПП из межтрубного пространства, (см формулу 9.15)

коэффициент загрязнения, определяется по /1, с. 30/,

.

.

Температурный напор для ширм рассчитывается как среднеарифметическая разность температур газов и пара, 0С:

![]() ,

(9.31)

,

(9.31)

Количество тепла, переданного через стенки труб ширм за счет теплопередачи, :

![]() ,

(9.32)

,

(9.32)

где k- коэффициент теплопередачи, (см. формулу 9.28)

-расход топлива на котел, кг/с (см. формулу 4.28);

![]() -

конвективная поверхность нагрева ШПП,

м2

(см. формулу 9.5);

-

конвективная поверхность нагрева ШПП,

м2

(см. формулу 9.5);

![]()

Так как погрешность не превышает 2%, делаем вывод о том, что значение разности температур задано верно.

![]() ,

(9.33)

,

(9.33)

Температура пара на выходе из ШПП, определяется по давлению пара в ШПП и энтальпии пара на выходе из ШПП.

![]() ,

(9.34)

,

(9.34)

Нахождение действительной температуры газов и пара на выходе из ШПП позволит сделать конструкторский расчет конвективного пароперегревателя.