- •Оглавление

- •1. Общая характеистика задач и методов проектирования 7

- •1. Математические методы проектирования 25

- •3. Эвристические методы проектирования 50

- •4. Использование методов искусственного интеллекта при проектировании 97

- •5. Задачи оптимизации 122

- •Введение. Основные положения, термины и определения

- •1. Общая характеистика задач и методов проектирования

- •1.1. Основные стадии и виды задач проектирования

- •1.2. Обоснование и оценка качества задач, решаемых рэс

- •1.3. Примеры системотехнического проектирования

- •1.3.1. Обоснование тактико-технических характеристик радиолокационных систем

- •1.3.2. Защита от активных помех

- •1.4. Организация проектирования

- •1.5. Основные этапы проектирования рэс

- •1.5.1. Основные этапы научно-исследовательской работы

- •1.5.2. Основные этапы опытно-конструкторской работы

- •1.6. Методы моделирования

- •Математические методы проектирования

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Виды критериев качества

- •2.3. Нехудшие и худшие системы. Диаграммы обмена.

- •2.4. Методы отыскания нехудших систем

- •2.4.1. Метод рабочих характеристик

- •2.4.2. Весовой метод отыскания Мнх

- •2.4.3. Комбинированный метод отыскания Мнх

- •2.5. Применение условного критерия предпочтения

- •3. Эвристические методы проектирования

- •3.1. Тенденции развития бортового радиоэлектронного оборудования

- •3.2. Основные направления развития перспективных комплексов бортового оборудования

- •Архитектура системы «Pave Pillar»

- •3.3. Основные направления развития интерфейсов межмодульного обмена для сопряжения рэс

- •3.3.1. Основные понятия и определения

- •3.3.2. Модель взаимодействия открытых систем

- •3.3.2.1. Физический уровень

- •3.3.2.2. Канальный уровень

- •3.3.2.3. Сетевой уровень

- •3.3.2.4. Транспортный уровень

- •3.3.2.5. Сеансовый уровень

- •3.3.2.6. Представительский уровень

- •3.3.2.7. Уровень приложений

- •3.3.3. Классификация каналов межмодульного обмена

- •3.3.3.1. Управление обменом в сети типа «звезда»

- •3.3.3.2. Управление обменом в сети типа «кольцо»

- •3.3.3.3. Управление обменом в сети типа «шина»

- •3.3.4. Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей (гост 26165.52-87)

- •3.3.4.1 Физическая организация мультиплексных каналов

- •3.3.4.2. Принцип управления обменом информации

- •3.4. Коммутируемые сети

- •3.4.1. Сети с коммутацией сообщений

- •3.4.2. Сети с коммутацией каналов

- •3.4.3. Сети с коммутацией пакетов

- •3.4.4. Модель взаимодействия открытых систем

- •3.4.4.1. Физический уровень

- •3.4.4.2. Канальный уровень

- •3.4.4.3. Сетевой уровень

- •3.4.4.4. Транспортный уровень

- •3.4.4.5. Сеансовый уровень

- •3.4.4.6. Представительский уровень

- •3.4.4.7. Уровень приложений

- •4. Использование методов искусственного интеллекта при проектировании

- •4.1. Бортовые экспертные системы

- •4.1.1. Классификация экспертных систем

- •4.2. Структура и принципы построения экспертных систем

- •4.3. Методы представления экспертных знаний

- •4.3.1. Логические исчисления

- •4.3.2. Фреймовая модель

- •4.3.3. Модель семантической сети

- •4.3.4. Продукционные правила

- •4.3.5. Нечеткие множества

- •4.4. Распознавание образов

- •4.4.1. Основные термины и определения

- •4.4.2. Качественное описание задачи распознавания

- •4.4.3. Основные этапы построения системы распознавания

- •4.4.3.1. Изображающие числа и базис

- •4.4.3.2. Восстановление булевой функции по изображающему числу

- •4.4.3.3. Булевы уравнения

- •5. Задачи оптимизации

- •5.1. Задача о наилучшей консервной банке

- •5.2. Одномерные задачи оптимизации

- •5.3. Численное решение одномерных задач оптимизации

- •5.3.1 Метод равномерного распределения точек по отрезку

- •5.3.2. Метод распределения точек по отрезку, учитывающий результаты вычисления целевой функции

- •5.3.3. Специальные методы

- •5.4. Многомерные задачи оптимизации

- •5.4.1. Метод покоординатного спуска

- •5.4.2. Метод градиентного спуска

- •5.4.3. Метод наискорейшего спуска

- •5.4.4. Проблема «оврагов»

- •5.4.5. Проблема многоэкстремальности

- •5.5. Линейное программирование.

- •5.5.1. Траекторная задача

- •5.5.2. Задача об использовании ресурсов

1.3. Примеры системотехнического проектирования

В лекционной части данной дисциплины основное внимание уделяется системотехническому проектированию РЭС. Что касается элементов схемотехнического проектирования, полагается, что эти вопросы были рассмотрены при изучении соответствующих дисциплин (электронные усилители, цифровые и импульсные устройства, антенно-фидерные устройства, радиоприемные и радиопередающие устройства и т.д.). Задачи, решаемые при этом виде проектирования, изложены в подразделе 1.1.

1.3.1. Обоснование тактико-технических характеристик радиолокационных систем

Пусть по ТТЗ задана разработка импульсной некогерентной РЛС, которая должна обнаруживать воздушные цели с ЭПР 0=5 м2 в диапазоне дальностей Rобн.=(10-100) км с вероятностями правильного обнаружения Д=0,95 и ложной тревоги F=10-2 за время обзора Тобз.=6 с в секторе обзора (азимут угол места) = (150 150) и обеспечивать разрешения целей при дальности R=15 м, по азимуту и углу места ==20. Уровень боковых лепестков диаграммы направленности антенны - не хуже минус 20дБ.При этом размер антенны не должен превышать величины dа1,65 м в азимутальной и угломестной плоскостях, мощность излучения не должна превышать Рmax 250 кВт в импульсе. Коэффициент потерь в тракте приема-передачи 10Б, шумовая температура входных цепей приемника Тш=11000К, флуктуации амплитуд импульсов пачки – дружные. Необходимо учесть потери мощности сигнала на трассе распространения.

Поскольку в радиолокации потенциальные возможности определяются видом излучаемого сигнала, основной задачей системотехнического проектирования является определить параметры излучаемого сигнала, а именно: длину излучаемой волны, период повторения импульсов Tи, длительность излучаемого импульса и, определить необходимость использования сложных сигналов и т.п.

Длину волны излучаемых колебаний выбираем с учетом заданного уровня разрешения диаграммы направленности антенны из соотношения, справедливого для узких диаграмм направленности:

![]() -1

-1![]() рад.,

(1.9)

рад.,

(1.9)

где - коэффициент использования раскрыва антенны,

- ширина ДНА (эквивалент углового разрешения),

- длина волны,

dd – размер антенны в данной плоскости.

Подставляя

в формулу (1.9) заданные в ТТЗ dd=1,65

и ![]() ==20=3,510-2

рад,

получаем:

==20=3,510-2

рад,

получаем:

![]() см

см

В

последнем соотношении коэффициент

использования раскрыва был принят

равным =0,87(к-1=1,15),

что обеспечит

заданный уровень боковых лепестков.

Данный результат получен в соответствии

с 3,

стр. 81, таблица 3

при апертурной функции в раскрыве

антенны вида 1-x![]() при

относительном к.п.д. антенны

при

относительном к.п.д. антенны

![]() .

Примем =3

см, что

соответствует f0=c=10

ГГц. Такой

выбор обоснован тем, что в диапазоне

частот f010ГГц

имеется широкая номенклатура электронных

приборов, выпускаемых серийно

(генераторные, усилительные и т.п.).

.

Примем =3

см, что

соответствует f0=c=10

ГГц. Такой

выбор обоснован тем, что в диапазоне

частот f010ГГц

имеется широкая номенклатура электронных

приборов, выпускаемых серийно

(генераторные, усилительные и т.п.).

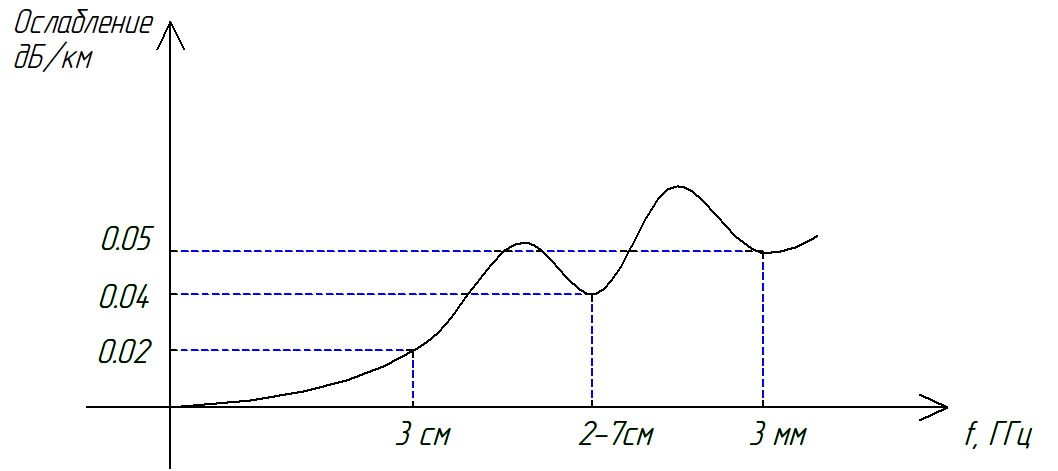

Рисунок 1.3. Ослабление энергии электромагнитной волны в зависимости от частоты

Такая «популярность» этого диапазона объясняется тем обстоятельством, что при f010ГГц (3 см) наблюдается резкий рост потерь энергии принимаемого сигнала при двухстороннем распространении электромагнитной волны в атмосфере (рисунок 1.3) [4] .

Как

видно из рисунка 1.3 при f010ГГц

(3

см) имеются

два «окна прозрачности» (для =8

мм и =3

мм). По этой

причине не в этих диапазонах волн также

имеются выпускаемые серийно электронные

приборы и комплектующие изделия

(волноводы, коммутаторы и т.п.).

Радиоинженер-радиотехник при проектировании

РЭС обязательно должен учитывать этот

фактор при выборе длины излучаемой

волны. Кроме того, переход к значению

длины волны

![]() при сохранении требований к разрешающей

способности по углам (

при сохранении требований к разрешающей

способности по углам (![]() )

позволяет уменьшить размер апертуры

антенны в угломестной и азимутальной

плоскостях до величины

)

позволяет уменьшить размер апертуры

антенны в угломестной и азимутальной

плоскостях до величины

d = 1,65 x 3 / 5,02 = 0,99 м.

Период (частоту) повторения импульсов выбираем из условия однозначного измерения дальности:

![]() мкс

мкс

Примем Тn=1000 мкс, а Fn=1/Tn=1000 Гц

Число элементов разрешения в заданной зоне обзора:

![]()

![]()

![]()

Определим время облучения цели:

![]()

и число импульсов в пачке, отраженной от конечной цели:

![]()

Пороговое отношение сигнал/шум при дружно флюктуирующей по амплитуде пачке связан с вероятностями правильного обнаружения Д и ложной тревоги F соотношение 2:

![]() ,

(1.10)

,

(1.10)

где qn – отношение сигнал/шум в пачке.

Известно, что при некогерентном приеме справедливо равенство:

![]() ,

(1.11)

,

(1.11)

где q – отношение сигнал/шум в импульсе. Решаем уравнение (1.10) относительно qn с учетом равенства (1.11) получаем:

![]()

Коэффициент шума приемника:

![]() ,

,

Спектральная плотность мощности шума приемника:

![]()

Пороговая энергия принимаемого сигнала при коэффициенте потерь =10Б (=100.110=10):

![]()

Используя управление дальности радиолокации, определим требуемую энергию зондированного сигнала:

,

,

где

![]() ;

;

V=Rmax=1000,02=2;

=0,83- КПД антенны [см. 1,стр.81,табл.3].

Требуемую длительность импульса определяем исходя из разрешающей способности по дальности:

![]()

Требуемая импульсная мощность передатчика:

![]()

Так как максимально допустимая мощность передатчика Pmax250 кВт, длительность излучаемого импульса находим из соотношения:

![]()

т.е. необходимо использовать сложный сигнал с коэффициентом сжатия:

![]()

При этом мертвая зона:

Rmin=cизл.=310820,810-6=62,4 м,

Что удовлетворяет условию задачи (Rmin=10 км).