- •Физические основы электроники

- •Электрический ток в различных средах

- •1.1 Электрический ток в металлах

- •1.2 Зависимость сопротивления металлов от температуры

- •1.3 Электрический ток в жидкостях

- •1.4 Электрический ток в газах

- •1.5 Электрический ток в вакууме

- •1.6 Электрический ток в полупроводниках

- •Собственная проводимость полупроводников

- •Примесная проводимость

- •Полупроводниковые приборы

1.4 Электрический ток в газах

Обычно вещество в газообразном состоянии является хорошим диэлектриком (не проводит электрический ток), так как атомы и молекулы из которых оно состоит, являются нейтральными, т. е. в газе нет свободных заряженных частиц. Электрический ток в газе может существовать только при появлении в нем заряженных частиц (носителей тока).

Газовый разряд – прохождение электрического тока через газ.

Возникновение носителей тока в газе может происходить при отрыве электронов от атомов, т. е. при ионизации атомов. Свободные электроны могут присоединяться к нейтральным атомам, образуя отрицательные ионы. Таким образом, носителями тока в газе могут быть электроны, а также положительные и отрицательные ионы.

Термическая ионизация. Повышение температуры газа делает его проводником электрического тока, потому что часть нейтральных атомов или молекул газа превращается в ионы. Для отрыва электрона от атома необходимо совершить работу против сил кулоновского притяжения между положительно заряженным ядром и отрицательно заряженным электроном. Процесс отрыва электрона от атома называется ионизацией атома. Минимальная энергия, которую необходимо затратить для отрыва электрона от атома, называется энергией ионизации.

Электрон может быть оторван от атома при соударениях с другими атомами, если кинетическая энергия превысит энергию ионизации. Кинетическая энергия теплового движения атомов или молекул прямо пропорциональна абсолютной температуре, поэтому с повышением температуры газа увеличивается число соударений атомов или молекул, сопровождающихся ионизацией.

Процесс возникновения свободных электронов и положительных ионов в результате столкновений атомов и молекул газа при высокой температуре называется термической ионизацией.

Частично или полностью ионизированный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы, называется плазмой.

При низких температурах любой газ является изолятором; при высоких температурах он превращается в плазму и становится проводником электрического тока.

Фотоионизация. Энергия, необходимая для отрыва электрона от атома или молекулы, может быть передана светом или невидимым излучением — ультрафиолетовым, рентгеновским. Ионизация атомов или молекул под действием света называется фотоионизацией.

Фотоионизация может превращать газ в плазму и делать его проводником электрического тока.

Ионизация электронным ударом. Ионизация электронным ударом становится возможной тогда, когда электрон на длине свободного пробега λ, приобретает кинетическую энергию Wk, достаточную для совершения работы отрыва электрона от атома (Aи): Wk ≥ Aи, или

eEλ ≥ Аи

где Е — напряженность электрического поля, λ — длина свободного пробега электрона.

Энергия связи электронов в атомах и молекулах (энергия ионизации) обычно выражается в электронвольтах (эВ). Один электронвольт равен работе, которую совершает электрическое поле при перемещении электрона или другой частицы, обладающей элементарным зарядом, между точками поля, напряжение между которыми равно 1 В:

1 эВ = 1,6 . 10-19 Кл . 1 В = 1,6 . 10-19 Дж.

Энергия ионизации атома водорода, например, равна 13,6 эВ, молекулы кислорода — 12 эВ, азота — 16 эВ и т. д.

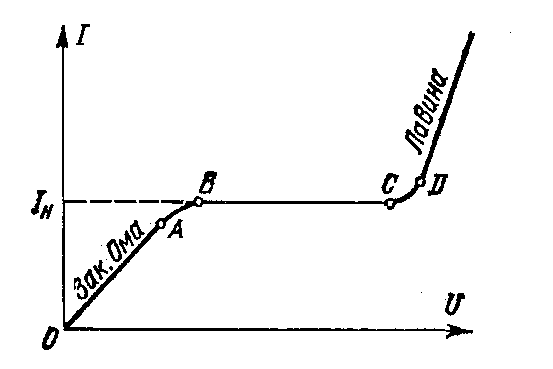

Вольт-амперная характеристика несамостоятельного разряда.

Основной характеристикой газового разряда служит зависимость силы тока в межэлектродном пространстве от напряжения, приложенного к электродам.

Наряду с

ионизацией молекул газа происходит

процесс рекомбинации — объединение

ионов в нейтральные молекулы. При

небольшом напряжении лишь незначительная

часть образовавшихся ионов достигает

электродов и, следовательно,принимает

участие в образовании тока. Остальные

ионы рекомбинируют, не успев достигнуть

электродов. Чем выше напряжение, тем

большее число ионов успевает достигнуть

электродов, тем больший ток течет через

газ — сила тока растет с напряжением.

При малых напряжениях вольтамперная

характеристика имеет вид прямой линии

(начало кривой на рис.);

это означает,

что выполняется

закон Ома

(сила тока пропорциональна напряжению).

С ростом U

характеристика все больше искривляется.

Наконец, при некотором напряжении

все образовавшиеся под действием

ионизатора ионы успевают достигнуть

электродов, не претерпев рекомбинации

(точка В

на рис.). Дальнейшее увеличение U

не может вызвать роста силы тока I

— наступает насыщение (горизонтальный

участок ВС

на рисунке). Соответствующее значение

силы тока называется током насыщения

(Iн).

Наряду с

ионизацией молекул газа происходит

процесс рекомбинации — объединение

ионов в нейтральные молекулы. При

небольшом напряжении лишь незначительная

часть образовавшихся ионов достигает

электродов и, следовательно,принимает

участие в образовании тока. Остальные

ионы рекомбинируют, не успев достигнуть

электродов. Чем выше напряжение, тем

большее число ионов успевает достигнуть

электродов, тем больший ток течет через

газ — сила тока растет с напряжением.

При малых напряжениях вольтамперная

характеристика имеет вид прямой линии

(начало кривой на рис.);

это означает,

что выполняется

закон Ома

(сила тока пропорциональна напряжению).

С ростом U

характеристика все больше искривляется.

Наконец, при некотором напряжении

все образовавшиеся под действием

ионизатора ионы успевают достигнуть

электродов, не претерпев рекомбинации

(точка В

на рис.). Дальнейшее увеличение U

не может вызвать роста силы тока I

— наступает насыщение (горизонтальный

участок ВС

на рисунке). Соответствующее значение

силы тока называется током насыщения

(Iн).

При достижении напряжения, отвечающего точке С на вольтамперной характеристике, ток начинает резко расти. Это объясняется тем, что разгоняемые столь сильным полем ионы приобретают энергию, достаточную для того, чтобы при соударении с молекулами ионизовать их. Число ионов лавинообразно растет — происходит электрический пробой газа.

Пробой наступает в том случае, когда приобретенная электроном под действием поля кинетическая энергия Wк становится равной энергии ионизации Wи, т. е. энергии, достаточной для того, чтобы выбить при столкновении электрон из нейтральной молекулы.

Самостоятельный электрический разряд

Опыт показывает, что если постепенно повышать напряжение между двумя электродами в газе, то можно достигнуть некоторого его значения, зависящего от природы газа и давления, при котором в газе возникает электрический ток и без воздействия внешних ионизаторов. Явление прохождения через газ электрического тока, не зависящего от внешних ионизаторов, называется самостоятельным разрядом в газе.

Основной механизм ионизации газа при самостоятельном электрическом разряде — ионизация атомов и молекул ударами электронов.

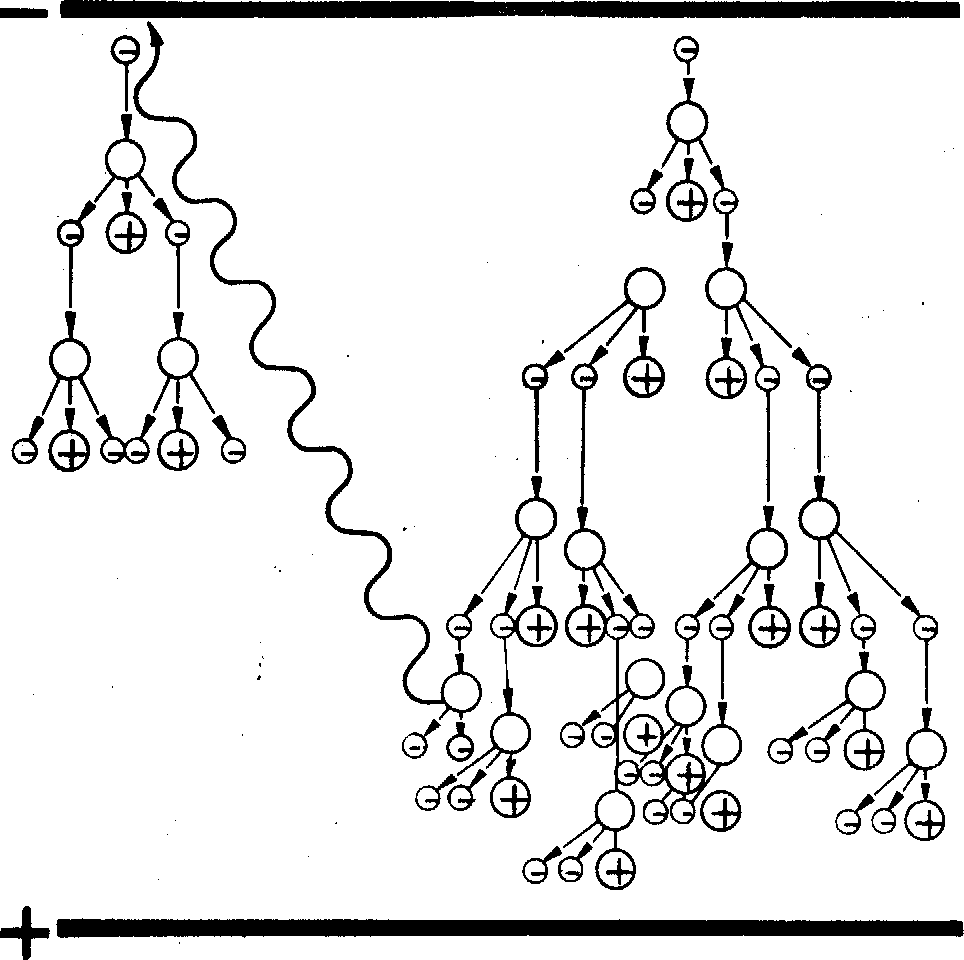

Р азвитие

самостоятельного электрического

разряда в газе протекает следующим

образом. Как только в газе появляется

свободный электрон, он под действием

электрического поля ускоряется, его

кинетическая энергия возрастает, и если

выполняется условие eEλ

≥ Aи,

то он при соударении с молекулой

ионизует ее. Первичный

электрон и вторичный, возникший в

результате ударной ионизации, вновь

ускоряются под действием электрического

поля, и каждый из них при следующих

соударениях освобождает еще по

одному электрону и т. д. Число свободных

электронов нарастает лавинообразно

до тех пор, пока они не достигнут анода.

азвитие

самостоятельного электрического

разряда в газе протекает следующим

образом. Как только в газе появляется

свободный электрон, он под действием

электрического поля ускоряется, его

кинетическая энергия возрастает, и если

выполняется условие eEλ

≥ Aи,

то он при соударении с молекулой

ионизует ее. Первичный

электрон и вторичный, возникший в

результате ударной ионизации, вновь

ускоряются под действием электрического

поля, и каждый из них при следующих

соударениях освобождает еще по

одному электрону и т. д. Число свободных

электронов нарастает лавинообразно

до тех пор, пока они не достигнут анода.

Положительные ионы, возникающие в газе, движутся под действием электрического поля от анода к катоду. При ударах положительных ионов о катод, а также под действием излучения, возникающего при развитии разряда, с катода могут освобождаться новые электроны. Они разгоняются электрическим полем и создают новые электронно-ионные лавины, и этот процесс может продолжаться непрерывно. Самостоятельный разряд бывает разных видов. Рассмотрим несколько видов самостоятельного разряда: искровой, тлеющий, коронный, , дуговой.

Искровой разряд. Если источник тока не способен поддерживать самостоятельный электрический разряд в течение длительного времени, то наблюдается форма самостоятельного разряда, называемая искровым разрядом. Искровой разряд прекращается через короткий промежуток времени после начала разряда в результате значительного уменьшения напряжения. Примеры искрового разряда — искры, возникающие при расчесывании волос, разделении листов бумаги, разряде конденсатора. Самые большие «искры» — молнии — наблюдаются во время грозы. Исследования показали, что причиной возникновения гроз является разделение электрических зарядов в грозовых облаках.

Коронный разряд. В сильно неоднородных электрических полях, образующихся, например, между острием и плоскостью или между проводом линии электропередачи и поверхностью Земли, возникает особая форма самостоятельного разряда в газах, называемая коронным разрядом. |Основная особенность коронного разряда заключается в том, что процесс ионизации атомов электронным ударом происходит лишь на небольших расстояниях одним из электронов в области с высокими значениями напряженности электрического поля. С коронным разрядом приходится считаться при передаче электроэнергии на большие расстояния. Наибольшая напряженность поля создается около проводов. Так как электроэнергия на большие расстояния передается по сравнительно тонким проводам при высоком напряжении между ними, то около проводов происходит довольно интенсивный коронный разряд. Это ведет к потере части передаваемой электроэнергии. Потери на коронный разряд в таких линиях тем больше, чем выше напряжение между проводами и чем больше протяженность линии.

Дуговой разряд. Известна еще одна важная форма самостоятельного разряда в газах, получившая название электрической дуги. Она была впервые открыта профессором физики Петербургской медико-хирургической академии В. В. Петровым в 1802 г. Слегка раздвинув на небольшое расстояние два соприкасающихся угольных электрода, присоединенных к источнику тока, мы увидим между концами углей яркое свечение газа, а сами угли при этом раскаляются.

Рассматривая дуговой разряд через темное стекло, можно заметить, что свет исходит преимущественно от концов углей. Свечение самой дуги — яркой изогнутой полоски, образующейся в газовом промежутке между концами углей, значительно слабее. Для горения дуги достаточно сравнительно небольшого напряжения 40—50 В, но сила тока в дуге достигает десятков и даже сотен ампер. Это указывает на то, что сопротивление газа в дуговом разряде сравнительно мало.

Какие частицы служат носителями зарядов в дуге? Когда угольные электроды приводят в контакт, они соприкасаются в отдельных небольших участках малого сечения. Поэтому сопротивление этих участков велико, и они сильно разогреваются. Когда угли раздвигают, электроны, испускаемые раскаленными участками катода, ионизуют воздух и обеспечивают большую концентрацию заряженных частиц в дуге.