- •Исконно русская лексика.

- •Заимствованная лексика.

- •1) Индоевропейская лексика.

- •2) Общеславянская лексика

- •3) Восточнославянская лексика

- •4) Собственно русские слова

- •2. Заимствованная лексика

- •1. Понятие заимствования.

- •2. Группы заимствованных слов. Признаки.

- •3. Причины заимствования

- •4. Иноязычная лексика с точки зрения степени освоенности.

- •5. Калькирование

- •Литература

- •Задания

- •Контрольные вопросы

- •Омонимия

- •1. Случайное звуковое совпадение разных по происхождению слов.

- •Литература

- •Задания

- •Разграничение омонимов и многозначных слов (образец анализа)

- •Контрольные вопросы

- •Лексика с точки зрения активного и пассивного запаса

- •Литература

- •Задания

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Задания

- •Шузы из комисса

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

Что понимается под активным и пассивным составом русской лексики?

Что такое индивидуальный запас слов? Какими факторами он определяется?

Чем различаются историзмы и архаизмы?

Какие разновидности архаизмов существуют в русском языке?

Как отражается пассивный состав современной русской лексики в различных толковых словарях русского языка?

Какими пометами сопровождаются историзмы и архаизмы в толковых словарях русского языка?

Как используется устаревшая лексика в языке художественной литературы?

Чем отличаются неологизмы от окказиональных слов?

Каковы признаки окказиональных слов?

Что такое семантические неологизмы?

Каковы источники пополнения словаря современных носителей языка? Каковы причины перегруппировки активной и пассивной частей лексикона языковой личности (в её усредненном и индивидуальном вариантах)?

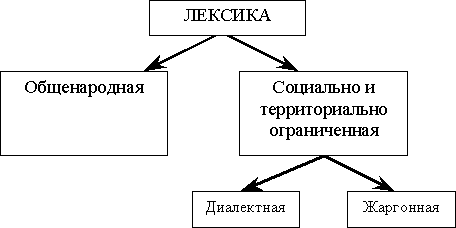

ЛЕКСИКА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ

1. Общенародная лексика

2. Диалектная лексика

3. Социально-ограниченная лексика

Процесс речевого функционирования языка находится под сильным влиянием различных общественных сил, в частности, профессиональных интересов и запросов, социальных вкусов и взглядов, возрастной психологии и т.п. Возникает социальная дифференциация языка. Социальная дифференциация языка отражает социальную дифференциацию самого общества. «Общество – это сложнейшая структура, состоящая из большого числа субструктур, связанных между собой разнообразными отношениями. В общем можно сказать, что каждая группа, начиная от семьи, характеризуется некоторыми особенностями языка. Эти особенности могут состоять в предпочтении каких-то слов и выражений, в специфике смыслов, которые вкладываются в те или другие общеупотребительные слова.

А. Мейе: «Внутри данного Я, определяемого единством произношения и, в особенности, единством грамматических форм, в действительности существует столько особых словарей, сколько имеется социальных групп, обладающих автономией в пределах общества, говорящего на этом языке».

Видим, что особая роль в выделении различных социальных «языков» отводится именно лексике, самому подвижному слою языка.

Лексика национального русского языка может быть представлена следующим образом:

В спомните

определение СРЛЯ: нормативная и

кодифицированная система социально

обусловленных знаков, не ограниченная

в своем употреблении ни территориально,

ни социально.

спомните

определение СРЛЯ: нормативная и

кодифицированная система социально

обусловленных знаков, не ограниченная

в своем употреблении ни территориально,

ни социально.

В первую очередь общенародной лексике противопоставляется лексика территориально ограниченная, диалектная. Общенародная лексика функционирует в любой подсистеме русского национального языка: в литературном языке, просторечии, территориальных и социальных диалектах. Это общий фонд, который складывается исторически в процессе развития русского языка. Общенародная лексика (общерусские слова) обозначает и называет жизненно важные понятия и реалии, актуальные для любой территориальной и любой социальной группы, говорящей на русском языке. Это такие слова, как жизнь, жить, ходить, говорить, видеть, думать, месяц, день, год, время, темный, светлый, мать, отец, дочь, сын, природа и тысячи других.

Тому, кто впервые попал в какую-нибудь сельскую местность, в речи ее жителей обязательно встретятся незнакомые слова, притом в каждой местности свои, особые. Это областные или диалектные слова. Они не входят в состав русского литературного языка, а употребляются только в говорах, и не повсеместно, а лишь на определенной территории.

Что же обозначают эти особые, диалектные слова?

Многие диалектные слова относятся именно к таким специфическим сельским реалиям, которые связаны с сельским хозяйством, деревенским домашним обиходом, устройством крестьянского дома. Например, в северных областях около русской печи можно видеть небольшую пристройку, вроде чуланчика, немного повыше или пониже печи, с дверкой, через которую спускаются по лестнице в подполье. Такое сооружение называется ГОЛБЕЦ.

Однако далеко не все диалектные слова называют какие-то особые реалии. Гораздо больше таких, которые служат местными названиями для повсеместно распространенных предметов. Вязаные варежки - в Смоленской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской областях – ВЯЗЕНКИ; в Псковской, Новгородской областях – ДЯНКИ; в деревнях Калининской области – ТРОПКА-ГЛОБКА, а в деревнях Рязанской области – ТРОПКА-СТЕЖКА.

Одна и та же реалия может иметь различные названия, а одно и то же название может относиться к разным реалиям (пестерь - сумка для запаса еды; сено, мякина для животных). Для диалектных слов как раз характерно, что в одних говорах слова обозначают не то, что в других говорах.

Слово ЖИТО: 1) рожь

2) ячмень

3) все зерновые культуры

4) только яровые – то, что сеют не осенью, а весной

Встречаются диалектные слова, которые совпадают по звучанию со словами литературного языка, но употребляются в других значениях. Говоря о погоде, мы обязательно характеризуем ее качество: прекрасная, неприятная, ветреная… Во многих же говорах ПОГОДА означает не любое состояние атмосферы, как в литературном языке, а определенную погоду: в Орловской, Курской областях – ясный, солнечный день; в Костромской, Ярославской, Тамбовской областях – дождь или снегопад.

Основной причиной возникновения диалектных различий является ослабление связей и относительная изоляция различных группировок языковой общности.

В настоящее время (всеобщая грамотность, радио, телевидение, отсутствие изоляции) диалектные слова вытесняются лексикой литературного языка. Между общенародной и диалектной лексикой нет непроходимых границ.

Литературный язык постоянно пополняется новыми словами. Диалектные слова, войдя в литературный язык, теряют свою диалектность и воспринимаются как принадлежность общелитературной речи. Ср.:

19-20 в.

бесшабашный |

измываться |

плес |

бубнить |

клянчить |

пойма |

гадюка |

лебезить |

тайга |

голодовка |

нудный |

доярка |

елозить |

самодур |

марево |

жулик |

щуплый |

окот |

задира |

|

путина |

зазнайка |

|

|

залихватский |

|

|

С переходом в литературный язык многие диалектные слова изменяют свое ЛЗ, например:

ОБЫДЕННЫЙ – сделанный в один день, «обычный, повседневный» (диалектный язык); ОБЫДЕННЫЙ – обыкновенный, заурядный (ТСО)

Диалектные слова, вошедшие в общелитературную речь, надо отличать от диалектизмов – диалектных слов, которые используются в литературном языке в стилистических целях (создание местного колорита, речевой характеристики персонажа):

векша - белка закут – хлев для мелкого скота

стерня – жнивье зараз – сейчас

В словарях диалектизмы помещаются под специальной пометой (обл., диал.).

Социальный диалект – исторически изменяющаяся система, язык какой-либо социальной или социально-профессиональной группы, представляющий собой вариант (подсистему) русского национального языка и характеризующийся наличием специальных слов и выражений, которые отражают социальные потребности и вкусы данной социальной или социально-профессиональной группы. Социальный диалект по сравнению с территориальным диалектом не имеет своей фонетики, грамматики, синтаксиса. Он формируется на основе языковых средств современного русского языка.

Общенародная лексика противопоставляется лексике социальных диалектов. Разные исследователи включают сюда явления хотя и сходные, но не тождественные. Нет четкой системы названий социальных вариантов речи. В русской лингвистической литературе термины АРГО и ЖАРГОН употребляются нетерминологически, нередко выступают как синонимы (см. СЛТ Розенталя, Теленковой, СЛТ О.С.Ахмановой).

В отличие от жаргона, арго не имеет уничижительной оценки. Для обозначения профессиональных языковых систем применяются термины «профессиональные языки», «профессиональные говоры».

Итак, «профессиональные языки» представлены следующими разновидностями: жаргоны, арго, сленг (англ.).

«Профессиональные языки», или профессиональная терминология, или профессионализмы – это слова, которые обычно являются своего рода дублетами некоторых собственно терминологических обозначений, распространенных в той или иной профессиональной среде, например:

ОПЕЧАТКА – ЛЯП (ГАЗЕТ.)

РУЛЬ – БАРАНКА (ШОФЕРЫ)

ХВОСТ – НЕСДАННЫЙ ЭКЗАМЕН (СТУД.)

ОШИБКА – НАКЛАДКА (АКТЕР.)

РАПОРТ – РАП'ОРТ

КОМПАС – КОМП'АС

Отличие профессионализмов от терминологических обозначений состоит в том, что им присуща явная разговорная окраска, многие из них находятся за пределами литературного языка. Термины являются узаконенными, общими наименованиями отдельных понятий, а профессионализмы употребляются лишь в ограниченной социальной тематикой речи лиц, связанных по профессии, по специальности. Профессионализмы имеют частный, локальный характер. Терминологическая лексика обычно создается искусственно, не имеет территориальных ограничений, отличается стандартностью.

Профессиональный язык, профессиональная лексика всегда возникает под давлением определенной практической необходимости. Ср.: житель внутренней части страны, далекой от моря: имеет в активном словаре следующие слова: море, берег, отмель, ветер, буря. Данный фрагмент словаря русских поморов, живущих у Белого моря (рыбаков), значительно богаче и специфичнее:

базар – скопище чаек и других птиц на прибрежных скалах;

баклыш – небольшой островок с крутыми скалистыми берегами;

бережнее – ближе к берегу;

голомя – открытое море;

губа – залив моря;

приглуб –глубина вблизи берега;

торох – сильный порыв ветра;

дутыш – отверстие во льду, сделанное морским животным.

Каждая профессия имеет специальный словарь, который складывается из профессиональной лексики и специальной терминологической лексики. Так, в жаргоне летчиков низ фюзеляжа называется брюхом, учебный самолет – божьей коровкой. Если самолет силой воздушного потока увлекается вверх, то он вспухает, если же нос резко опускается вниз, то самолет клюет. Фигуры высшего пилотажа имеют метафорические названия – бочка, горка. Моряки называют дедом совсем не того, кто на судне старше всех по возрасту, а старшего механика, капитана – кэпом, моториста – мотылем, кока – кандеем.

Д.Н. Шмелев считает: «Арго (жаргон) – это условная речь какой-либо обособленной группы (профессиональной или социальной), характеризуемая особым набором слов и выражений».Лексика современного русского языка. М., 1976.

Групповые или корпоративные жаргоны обычно возникают в группах людей, тесно между собой чем-нибудь связанных (служба в армии, учеба, коллекционирование, занятия спортом). «В лексике групповых, или корпоративных жаргонов, конечно, есть элементы профессионализмов» (Общее языкознание / Под редакцией Б.А. Серебреникова. М. С.482):

Остепениться, бросить черный шар, сидеть на губе.

Основная особенность этих форм русского национального языка – стремление к экспрессии и игра словами. Наиболее распространен студенческий сленг (жаргон). «Было бы странно думать, что студенты говорят «неправильно», потому что большинство умеют говорить правильно, так, как требует норма, большинство знает нормативные правила значений слов и их соединения. Сравни, например: ”Душевно я пожрала !” …это скорее не ошибка, а преднамеренное нарушение строгих и сухих правил, рассчитанное на дополнительный экспрессивный эффект. Это своего рода «языковое озорство», которое в известной мере сродни поэтической игре со словом» (М.И. Черемисина с. 99).

Л.И. Скворцов, изучавший студенческий сленг, выделяет в нем две категории слов:

производственное ядро (фак, степа, степуха, стипеша; идти на шпорах; по диагонали; спихнуть);

бытовой словарь («рубать» – есть, «рубон» – еда; махнуться, петрить, накрываться, исчезнуть, филонить, увести, подкинуть деньги, стрельнуть, загорать).

Подобная жаргонная лексика резко отличается от обычной профессиональной лексики или терминологии. Цель – не название какого-то элемента действительности, а стремление к экспрессивному обозначению: «общественная забава, языковая игра, подчиненная принципам эмоциональной экспрессивности» (В.М. Жирмунский). Использование сленга студентами является способом характеристики себя как языковой личности.

Рассмотрим особенности лексической системы на примере студенческого жаргона Университета дружбы народов (см.: Дубровина К.Н. Студенческий жаргон. – ФН, 1980, 1, с.78-81).

Жаргон – особая подсистема общенационального языка. Лексика жаргона складывается из разных слоев: собственно жаргонная лексика и лексика общерусская, в том числе – фамильярная, участвующая в создании эмоциональной окраски речи. Жаргонная лексика может быть распределена по семантическим полям, непосредственно связанным с учебой, бытом, жизнью студентов. Жаргонная лексика включает так называемую студенческую лексику и лексику данного вуза (города, факультета). Ср.: общестуденческий жаргон – шпоры, шпаги, шпорить, хвост, корочки, плавать, сдуть, содрать, скатать, часы, автомат.

Лексика Университета дружбы народов:

линда – красивая

препа – подготовительный факультет

мани – деньги

сникать – говорить

форины – деньги

френды – друзья.

Способы образования жаргонной лексики

1) Заимствования из других подсистем национального языка:

Чувак, чувиха, мужик, старик, мать, субъект, тип, пижон (из жаргона стиляг в студенческий жаргон).

Иногда процесс заимствования сопровождается последующими семантическими изменениями (например, метафоризация). Ср.: лажа (жаргон музыкантов) – «плохое или фальшивое исполнение»; студ. жаргон – неинтересный предмет, скучная лекция; очки (спорт. жаргон) студенческий жаргон (экзаменационная оценка).

2) Метафоризация лексики:

хвост, ученые записки (лекции), утка (двойка), плавать на экзамене, завалиться, пролететь, загреметь; скинуть, свалить, спихнуть (экзамен), проскочить, прорваться (сдать экзамен), сдуть, содрать, сфотографировать, скатать, напрягаться (усердно заниматься), засечь (заметить студента, котоый списывает), редуцироваться (сбежать с занятий).

3) «Арготизмы», отличающиеся парадоксальным развитием семантической структуры слова:

морковка – девушка

бакланить – разговаривать

прогнуться – неожиданно хорошо сдать экзамен

французский отпуск – пропуск без уважительной причины.

4) Словообразовательная деривация:

а) аффиксация: под-кефир-ива-ть, общага, академка.

б) сокращение, аббревиация: фак, пед, академ, отл., хор., неуд.

Столь же специфической может быть речь какой-либо социально обособленной группы людей. Иногда деятельность такой группы требует скрытности, утайки от общества – в этом случае разработка особого языка, непонятного чужим, диктуется жизненной необходимостью. В прошлом, например, существовали нищенский и воровской жаргоны; остатки этих жаргонов сохранились и в наше время, а кое-какие слова перекочевали в общий оборот, потеряв жаргонную окраску: двурушник (собирал милостыню обеими руками); липа (фальшивка); жулик и пр.

Был в дореволюционной России и «язык офеней» – бродячих торговцев мелким товаром, коробейников. Офени составляли и профессионально, и социально обособленную группу. Случалось, что на коробейников нападали, отбирали товар и деньги, их деятельность преследовалась властями. Поэтому коробейники выработали специальное арго, непонятное окружающим: дом – рым, молоко – мелех, деньги – сары, товар – шивар, говорить – зетить.

Грамматика этого «языка» общая. Ср.:Мас скудается – устрекаю шуры не прикосили бы и не отъюхтили шивару. (Я боюсь, как бы нас дорогою не побили воры и не отняли товару).