- •1. Назначение и области применения сетей эвм. Принципы построения и функционирования. Типы сетей.

- •2. Эталонная модель взаимодействия открытых систем. Цель создания модели. Принципы построения.

- •3. Разделение функций передачи сообщений по уровням эталонной модели.

- •4. Прикладные процессы. Функции и типы.

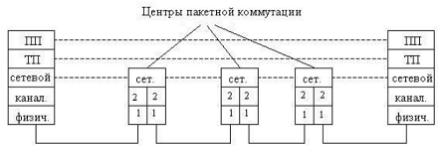

- •5. Декомпозиция сети эвм на функциональные подсистемы.

- •6. Понятие протокола. Основные свойства протоколов.

- •7. Механизмы окна, тайм-аута, циклической нумерации. Их применение в протоколах. Механизм тайм-аут

- •Механизм окна

- •Применяются в протоколах сетевого уровня и hdlc.

- •8. Методы коммутации каналов, сообщений, пакетов в сетях эвм. Сравнение.

- •9. Методы селекции и маршрутизации сообщений в сетях. Области применения.

- •10. Рекомендация hdlc для построения протоколов канального уровня. Основные функции. Конфигурации систем.

- •Процедура высокого уровня управления каналом hdlc

- •12. Механизм соединения и разъединения протокола hdlc. Организация управления передачей кадров протокола hdlc. Роль супервизорных кадров в различных конфигурациях системы.

- •13. Порядок организации логических и виртуальных каналов на сетевом уровне.

- •14. Особенности фаз соединения и разъединения протокола сетевого уровня. Передача данных.

- •16. Понятие маршрутизации в сети. Классификация методов. Достоинства и недостатки.

- •Классификация методов маршрутизации.

- •17.Транспортная служба сети. Основные функции. Организация транспортной сети.

- •Структура сообщений

- •18. Примитивы транспортного протокола. Их функции. Примитивы транспортного интерфейса

- •19. Особенности фаз соединения и разъединения транспортного протокола.

- •20.Организация передачи данных на транспортном уровне. Дейтаграммная служба.

- •21. Блокировки в сети. Управление потоком. Защита от перегрузок.

- •22. Сеть Интернет. Сервисы. Структурное построение. Автономные системы.

- •23.Стек протоколов Интернет. Особенности в сравнении моделью открытых систем.

- •24. Система адресации в сети Интернет. Стандартные классы сетей. Маски, назначение.

- •25. Структурная организация межсетевой маршрутизации в сети Интернет. Модуль ip как базовый модуль маршрутизации. Таблицы маршрутизации.

- •26. Взаимодействие протоколов межсетевого уровня в сети Интернет. (ip, arp, icmp, igmp). Порядок формирования таблиц arp и маршрутов.

- •27. Протокол "большой” маршрутизации rip.

- •29. Протокол tcp. Функции протокола. Алгоритм работы.

- •2. Заголовок tcp-сегмента

- •3. Промежуточные состояния соединения

- •30. Протокол udp. Назначение, функционирование.

- •31. Бесклассовая технология маршрутизации в Интернет (cidr).

- •32. Методы экономного расходования ip адресов.

- •33. Протокол iРv6. Причины разработки. Основные отличия от протокола ip V.4.

- •34. Сервер dhcp. Назначение. Работа.

- •35. Система dns. Назначение. Принципы построения.

19. Особенности фаз соединения и разъединения транспортного протокола.

Процедура соединения

В вычислительной сети должны существовать процессы, готовые взаимодействовать с процессами, создаваемыми пользователями. Готовность процесса к установлению соединения порождается процедурой “Ожидание”. В момент инициализации любой ЭВМ в ней должен быть активизирован по крайней мере один процесс, ожидающий установления соединения. Такого рода процессы порождаются командой “Ожидание”(LISTEN), в ответ на которую местная транспортная служба создает порт, связываемый с этим процессом, и отправляет ответ “Согласие”(ACCEPT).

Активизируемый процесс, например терминал, формирует команду “Соединение”(CONNECT), содержащую адрес процесса, с которым необходимо установить соединение. Этот адрес, являясь общесетевым, будет интерпретирован в адрес транспортного протокола, т. е. ЭВМ, и, если адресуемый процесс находится в состоянии ожидания, транспортная служба организует соединение между процессами по схеме, представленной на рисунке 2. Процесс, находящийся в состоянии ожидания, реагирует на попытку со стороны другого процесса установить соединение ответами “Согласие”(ACCEPT) или “Отказ”(REJECT) . При выдаче ответа “Согласие”(ACCEPT) оба процесса обмениваются сообщениями, необходимыми для построения блоков связи, идентифицирующих устанавливаемое соединение.

Блоки связи формируются в транспортных модулях на каждом конце соединения и содержат в себе следующие параметры соединения:

Порт местной TS |

Состояние связи |

Порт удаленной TS |

Адрес местного процесса |

Адрес удаленного процесса |

Параметры услуг для связи |

Размер передающего буфера |

Размер приемного буфера |

N(S) — номер следующего передаваемого сообщения |

N(R) — номер следующего принимаемого сообщения |

M(S) — максимальный номер передаваемого сообщения |

M(R) — максимальный номер принимаемого сообщения |

Ф рагменты

блоков связи изображены на рисунке 3.

Соединение установлено, когда в местном

и удаленном транспортных протоколах

созданы блоки связи, идентифицирующие

соединение. При организации соединения

номера сообщений N(S) и N(R) устанавливаются

в 0, а максимальные номера М(S) и M(R) должны

быть равны по крайней мере 1.

рагменты

блоков связи изображены на рисунке 3.

Соединение установлено, когда в местном

и удаленном транспортных протоколах

созданы блоки связи, идентифицирующие

соединение. При организации соединения

номера сообщений N(S) и N(R) устанавливаются

в 0, а максимальные номера М(S) и M(R) должны

быть равны по крайней мере 1.

Процедура разъединения

Связь между процессами закрывается процедурами “Разъединение” (DISCONNECT) и “Разрыв”(DESTROY). Первая закрывает соединение упорядоченным образом: в ответ на запрос “Разъединение” удаленный процесс посылает команду “Разъединение” после передачи последнего сообщения; по получении команды “Разъединение” соединение в сети передачи данных и блоки связи аннулируются. Процедура “Разрыв” инициируется процессом при нарушении связи в местном транспортном модуле и порождает немедленное прекращение связи. При этом удаленному процессу посылается диагностическая информация о причине прекращения связи, все выданные в транспортную службу и недоставленные сообщения стираются и виртуальное соединение ликвидируется.