- •Литература к курсу: “Оптика. Физика атома и атомного ядра.”

- •Лекция 1. Введение. Электромагнитные волны. Плоская световая волна. Фазовая и групповая скорость. Взаимодействие света с веществом. Дисперсия света. Поглощение света. Закон Бугера.

- •1. Развитие представлений о природе света.

- •2. Электромагнитные волны

- •Следствия теории Максвелла:

- •3. Излучение электромагнитных волн.

- •4.Энергия электромагнитных волн. Импульс электромагнитного поля.

- •5. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом.

- •5.1.Отражение и преломление света диэлектриками.

- •5.2. Поглощение (абсорбция) света

- •5.3. Дисперсия света

- •5.4. Давление света.

- •Лекция 2. Интерференция света

- •6. Когерентность

- •7. Расчет интерференционной картины от двух источников (опыт Юнга).

- •8. Методы наблюдения интерференции света

- •9. Интерференция света в тонких пленках

- •11.Применение интерференции света

- •Лекция 3. Дифракция света

- •11. Дифракция волн. Принцип Гюйгенса—Френеля

- •12. Метод зон Френеля. Прямолинейное распространение света

- •13. Дифракция сферических волн.

- •14. Дифракция плоских световых волн

- •2. Дифракция Фраунгофера на двух одинаковых параллельных щелях.

- •3. Дифракция Фраунгофера на одномерной дифракционной решетке.

- •3. Дифракция на пространственной решетке. Формула Вульфа — Брэггов

- •15. Рассеяние света (на самостоятельное изучение)

- •16. Разрешающая способность оптических приборов

- •17. Понятие о голографии

- •Лекция 4. Поляризация света.

- •17. Естественный и поляризованный свет

- •18.Анализ поляризованного света.

- •19. Способы получения поляризованного света.

- •1. Поляризация света при отражении и преломлении на границе двух диэлектриков

- •2. А. Пропускание света через среды, обладающие естественной оптической анизотропией.

- •Поляризационные призмы и поляроиды

- •2.В. Искусственная оптическая анизотропия

- •20. Интерференция поляризованного света. Прохождение плоскополяризованного света через кристаллическую пластинку.

- •21. Вращение плоскости поляризации Естественное вращение.

- •Магнитное вращение.

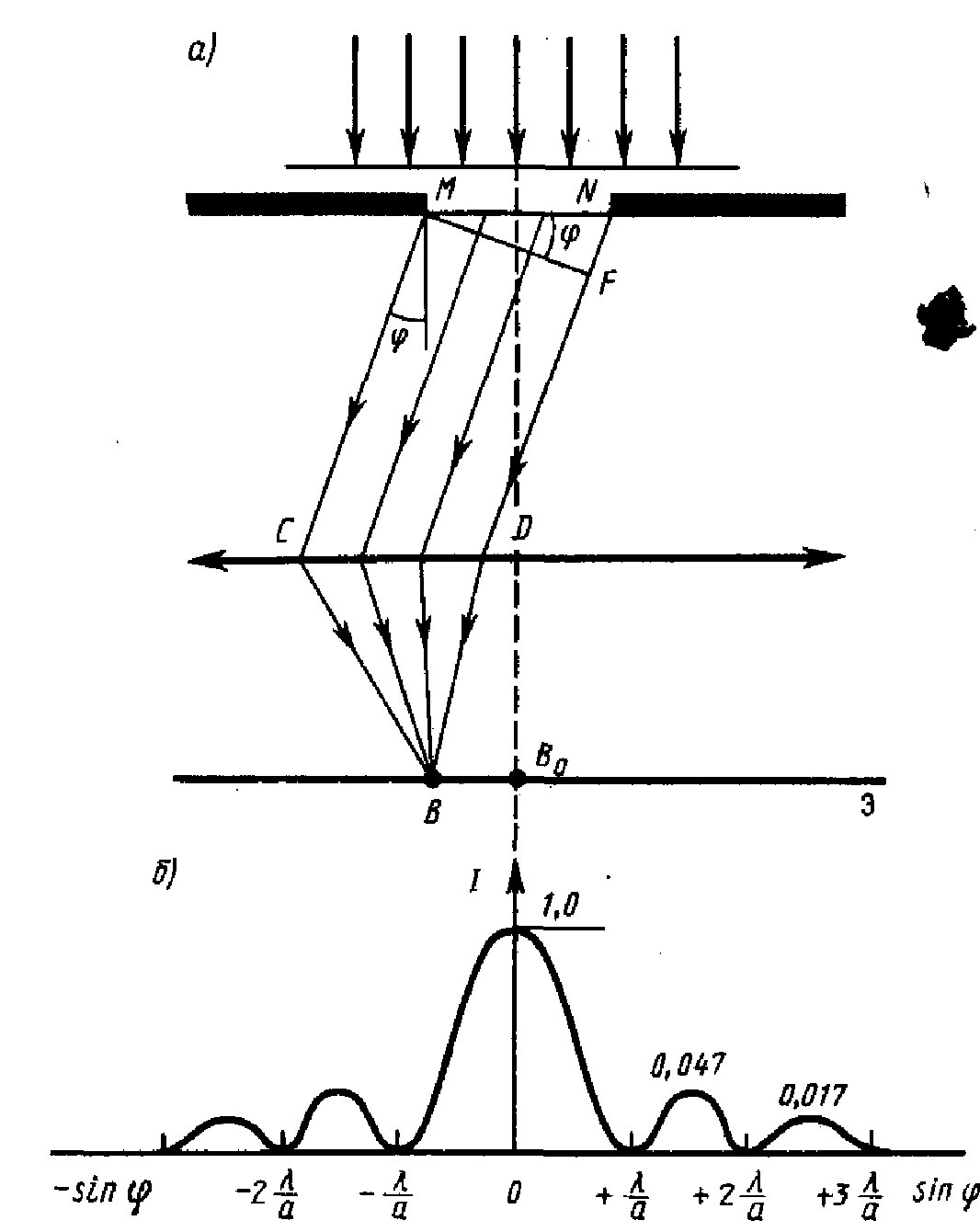

14. Дифракция плоских световых волн

Дифракция плоских световых волн (дифракция в параллельных лучах) - источник света и точка наблюдения бесконечно удалены от препятствия, вызвавшего дифракцию.

Дифракция света наблюдается на:

плоской одномерной решетке (штрихи нанесены перпендикулярно некоторой прямой линии);

двумерной решетке (штрихи нанесены во взаимно перпендикулярных направлениях в одной и той же плоскости);

пространственных (трехмерных) решетках — пространственных образованиях, в которых элементы структуры подобны по форме, имеют геометрически правильное и периодически повторяющееся расположение, а также постоянные (периоды) решеток, соизмеримые с длиной волны электромагнитного излучения, подобные пространственные образования должны иметь периодичность по трем не лежащим в одной плоскости направлениям. В качестве пространственных дифракционных решеток могут быть использованы кристаллические тела, так как в них неоднородности (атомы, молекулы, ионы) регулярно повторяются в трех направлениях.

Замечания:

Для наблюдения дифракционной картины необходимо, чтобы постоянная решетки была того же порядка, что и длина волны падающего излучения.

Световые волны будем считать плоскими монохроматическими.

При расчете дифракционной картины на щели и одномерной решетке считается, что свет падает нормально.

1

![]() ,

(14.1)

,

(14.1)

где F — основание перпендикуляра, опущенного из точки М на луч ND,

Разобьем открытую

часть волновой поверхности в плоскости

щели MN на зоны Френеля,

имеющие вид полос, параллельных ребру

М щели. Ширина каждой зоны выбирается

так, чтобы разность хода от краев этих

зон была равна

,

т. е. всего на ширине щели уместится

![]() зон. Так как свет на щель падает нормально,

то плоскость щели совпадает с фронтом

волны; следовательно, все точки фронта

в плоскости щели будут колебаться в

одинаковой фазе. Амплитуды вторичных

волн в плоскости щели будут равны, так

как выбранные зоны Френеля имеют

одинаковые площади и одинаково

наклонены к направлению наблюдения.

зон. Так как свет на щель падает нормально,

то плоскость щели совпадает с фронтом

волны; следовательно, все точки фронта

в плоскости щели будут колебаться в

одинаковой фазе. Амплитуды вторичных

волн в плоскости щели будут равны, так

как выбранные зоны Френеля имеют

одинаковые площади и одинаково

наклонены к направлению наблюдения.

Следствие

число зон Френеля, укладывающихся на ширине щели, зависит от угла .

при интерференции света от каждой пары соседних зон Френеля амплитуда результирующих колебаний равна нулю (колебания от каждой пары соседних зон взаимно погашают друг друга).

Если

число зон Френеля четное, то в точке

В наблюдается дифракционный

минимум (полная темнота):

![]() (m=1,

2, 3, ...), (14.2)

(m=1,

2, 3, ...), (14.2)

если число зон Френеля нечетное, то наблюдается дифракционный максимум, соответствующий действию одной нескомпенсированной зоны Френеля

![]() (m=1,

2, 3, ...), (14.3)

(m=1,

2, 3, ...), (14.3)

В прямом направлении ( =0) щель действует как одна зона Френеля, и в этом направлении свет распространяется с наибольшей интенсивностью - в точке В0 наблюдается центральный дифракционный максимум.

Из 14.2 и 14.3 можно найти направления на точки экрана, в которых амплитуда (интенсивность) равна нулю или максимальна.

О пр.

14.1

Дифракционный

спектр -

распределение интенсивности на

экране, получаемое вследствие

дифракции

(приведено на рисунке).

пр.

14.1

Дифракционный

спектр -

распределение интенсивности на

экране, получаемое вследствие

дифракции

(приведено на рисунке).

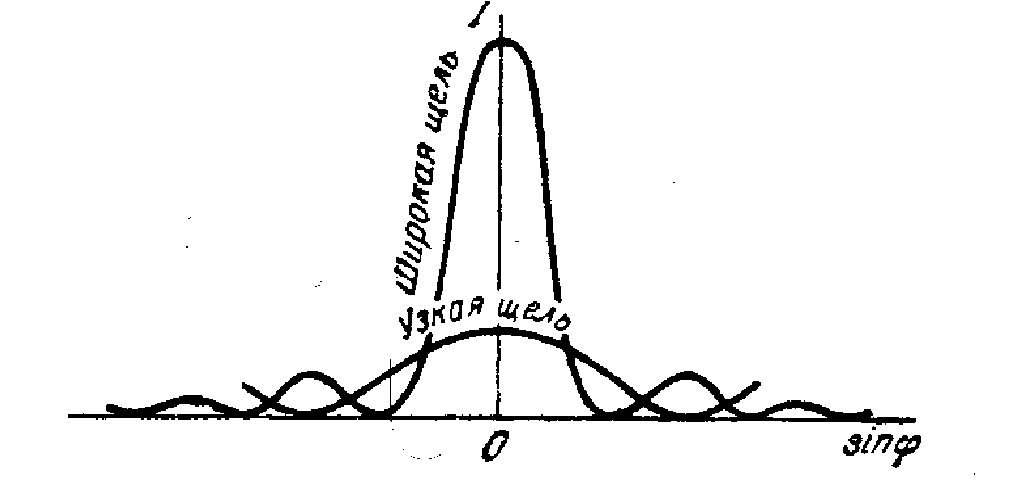

Интенсивность постепенно спадает от центра в плоскости наблюдения к ее краям (интенсивности центрального и последующих максимумов относятся как 1 : 0,047 : 0,017 : 0,0083 :..., )т. е. основная часть световой энергии сосредоточена в центральном максимуме. Сужение щели - максимумы (центральный и др.) интенсивности расширяются и уменьшаются в высоте (расплываются), а их яркость уменьшается.

При

![]() -

минимумы вообще не возникают, интенсивность

света монотонно убывает от середины к

ее краям.

-

минимумы вообще не возникают, интенсивность

света монотонно убывает от середины к

ее краям.

П

Чем щель шире (а> ), тем картина ярче, дифракционные полосы уже, число полос больше.

При a>> в центре получается резкое (геометрическое) изображение щели без признаков дифракционной картины, т. е. имеет место прямолинейное распространение света.

Угловая ширина

центрального максимума

![]() (14.4)

(14.4)

При

a>>

![]() (14.4’)

(14.4’)

Положение дифракционных максимумов зависит от длины волны , поэтому рассмотренный вид дифракционная картина имеет лишь для монохроматического света. При освещении щели белым светом центральный максимум имеет вид белой полоски; он общий для всех длин волн (при =0 разность хода равна нулю для всех ). Боковые максимумы радужно окрашены, так как условие максимума при любых т различно для разных . Справа и слева от центрального максимума наблюдаются максимумы первого (m=1), второго (m=2) и других порядков, обращенные фиолетовым краем к центру дифракционной картины. Однако они настолько расплывчаты, что отчетливого разделения различных длин волн с помощью дифракции на одной щели получить невозможно.