- •2. “Психологическая” модель Комстока.

- •3. Технологическая модель Шеннона и Уэвера.

- •4. Модели “социальных взаимоотношений”: одноступенчатая, двуступенчатая (авторитетов), разноступенчатая (Робинсона).

- •8. Модель кодирования/декодирования Холла.

- •9. «Спираль молчания» Ноэль-Ньюмен. Модель «доминирующего мнения» Ито.

- •10. Функциональный анализ Ласуэлла и Райта.

- •11. Семиотический анализ коммуникационного сообщения.

- •12. Понятие невербальной коммуникации. Понятие нейролингвистического программирования.

- •13. Паралингвистика: Интонирование Скорость. Ритмичность. Тембр речи.

- •1. Интонация.

- •2. Ритм речи.

- •4. Тембр речи.

- •5. Дефекты речи.

- •4. Интонирование.

- •5. Скорость речи.

- •7. Тембр и дефекты.

- •14. Коммуникационная типология жестов (кинесика). Специфика жестов-касаний (гаптика).

- •15. Коммуникативное пространство человека: физическая и психологическая дистанции (проксемика). Типы дистанций: коммуникативная и психологическая характеристики.

- •16. Коммуникационная типология поз.

- •17. Окулесика: язык глаза. Визуальный контакт. Типы визуального контакта и их коммуникационный смысл.

- •18. Основные семиотические характеристики мимики. Визуализация речевой деятельности: коммуникативные характеристики движений губ и рта.

- •19. Семиотика условий коммуникативной ситуации. Цвет как смысловой компонент коммуникации.

- •20. Свет и запах как смысловые компоненты коммуникации

- •Блок II

- •1. Философское определение коммуникации.

- •2. Информационное определение коммуникаци.

- •3. Социологическое определение коммуникаци.

- •4. Психологическое определение коммуникации.

- •5. Понятие массовой коммуникации. (мк)

- •6. Классификация коммуникации по типу связи.

- •7. Классификация по целям: нормативная и функциональная коммуникация.

- •8. Классификация коммуникации по способу представления информации.

- •9. Функциональный аспект исследования коммуникации. Основные функции коммуникации.

- •10. Культурологическое определение коммуникации Маклюэна.

- •12. Коммуникация как предмет специфического и междисциплинарного исследования. Проблемы собственные, стыковые и сквозные. Понятие “коммуникационного” и “информационного” общества.

- •13. Переработка информации как проблема исследования мозговой деятельности и его функциональных способностей к восприятию и памяти. Проблема хранения и использования информации

- •14. Гуманитарные исследования. Основное понятие философской герменевтики (Шлейермахер, Дильтей, Гадамер, Рикер). Проблема различения аффективной и когнитивной составляющей коммуникации.

- •15. Коммуникация как информационная технология. Формализация языка и проблема значения символа. Анализ языка и проблема симуляции естественного языка.

- •16. История исследований коммуникации. Специфика этапов и основной предмет исследований.

- •19. Коммуникация как конструирование значений. Знаки и коды. Теория знака ч.С.Пирса и ч.Морриса. Типы и особенности знаков.

- •20. Проблема коммуникации в современном обществе: понятие состояния постмодерна. Дискуссия ю.Хабермаса и ж.-ф.Лиотара.

- •Блок III

- •1. М.Маклюэн о средстве коммуникации

- •2. Характеристика принципов коммуникации в «глобальной деревне» по м.Маклюэну.

- •3. М.Маклюэн о роли «технологических возможностей средств массовой коммуникации» в социальных изменениях. Коммуникация и реальность.

- •4. Классификация средств коммуникации по Маклюэну: «горячие» и «холодные» средства.

- •5. М.Маклюэн о принципах «расширения человека во вне». Характеристика «механических расширений человека» и «электрических расширений человека».

- •6. К.Ясперс о коммуникации. Три типа изучения «я» и три типа коммуникации по к. Ясперсу (примеры)

- •7. Духовная ситуация времени как условие экзистенциальной коммуникации по к. Ясперсу

- •8. Определение коммуникация по ч.Кули. Коммуникация в первичных группах по ч. Кули (понятие «первичной группы», примеры первичных групп)

- •9. «Социальность» и коммуникация согласно Дж. Миду. Символическая коммуникация Дж. Мида (два этапа развития «самости»: стадия ролевой игры, стадия коллективной игры)

- •10. Пять типов определений информационного общества (ф. Уэбстер)

- •11. Понятие «разрыва социальной связи», «языковые игры» как необходимый для существования общества минимум связи (ж.Ф.Лиотар)

- •12. Роль коммуникационной составляющей в современном обществе, понятие «атомизации» социальности (ж.Ф. Лиотар)

- •13. Понятие коммуникативного действия ю. Хабермаса.

- •14. Первичная и вторичная семиологическая система, понятие «мифа» как вторичной семиологической системы (рассмотреть на примерах) (р.Барт)

- •15. Три способа «чтения» мифа (р.Барт)

- •16. Понятие «дискурса», принципы функционирования «дискурса» (м.Фуко)

- •17. Внешние процедуры контроля над дискурсом (м.Фуко)

- •18. Внутренние процедуры контроля над дискурсом (м.Фуко)

- •19. Процедуры контроля над дискурсом со стороны субъекта (м.Фуко)

- •20. Понятие современного общества как общества «символического обмена» в концепции ж.Бодрийяра: понятие симулякра. Симуляция как симулякр третьего порядка.

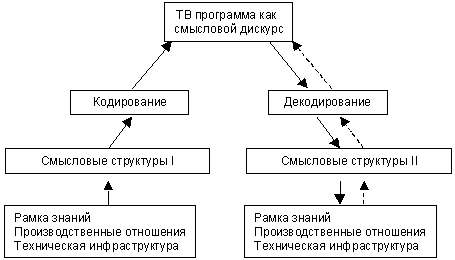

8. Модель кодирования/декодирования Холла.

Стандартная модель коммуникации, принятая всеми, состоит из следующих элементов:

источник -> кодирование -> сообщение -> -> декодирование -> получатель.

При обмене информацией отправитель и получатель проходят несколько взаимосвязанных этапов. Их задача — составить сообщение и использовать канал для его передачи таким образом, чтобы обе стороны поняли и разделили исходную идею. Это трудно, ибо каждый этап является одновременно точкой, в которой смысл может быть искажен или полностью утрачен.

1. Зарождение идеи

Обмен информацией начинается с формулирования идеи или отбора информации. Отправитель решает, какую значимую идею или сообщение следует сделать предметом обмена.

2. Кодирование и выбор канала

Прежде чем передать идею, отправитель должен с помощью символов закодировать ее, использовав для этого слова, интонации и жесты (язык тела). Такое кодирование превращает идею в сообщение.

Отправитель должен также выбрать канал, совместимый с типом символов, использованных для кодирования. К некоторым общеизвестным каналам относятся передача речи и письменных материалов, а также электронные средства связи, включая компьютерные сети, электронную почту, видеоленты и видеоконференции. \

3. Передача

На третьем этапе отправитель использует канал для доставки сообщения (закодированной идеи или совокупности идей) получателю. Речь идет о физической передаче сообщения, которую многие люди по ошибке и принимают за сам процесс коммуникаций. В то же время передача является лишь одним из этапов, через которые необходимо пройти, чтобы донести идею до другого лица.

4. Декодирование

После передачи сообщения отправителем получатель декодирует его. Декодирование — это перевод символов отправителя в мысли получателя. Если символы, выбранные отправителем, имеют точно такое же значение для получателя, последний будет знать, что именно имел в виду отправитель, когда формировалась его идея. Если реакции на идею не требуется, процесс обмена информации на этом должен завершиться.

На этапах кодирования, передачи и декодирования информации возможны помехи. При кодировании помехи возникают из-за ограниченного количества символов, неточности в самом послании. Во время передачи сообщения помехи носят в основном технический характер (плохая слышимость, видимость и т.п.). При декодировании получатель сообщения в силу иного жизненного опыта, социального положения и других причин может приписать символам, использованным в сообщении, иное значение, чем отправитель, и в силу этого понять послание не так, как хотел отправитель.

Холл подчеркнул, что любое медиа-сообщение проходит на своем пути от источника до получателя (интерпретатора) серию трансформационных стадий.

Эта теория была сформулирована на примере телевидения, но может быть применена к любым масс-медиа. Она основывается на базовых принципах структурализма и семиотики, которые предполагают, что любое смысловое "сообщение" конструируется из знаков, которые могут иметь явные (denotative) и подразумеваемые (connotative) смыслы, в зависимости от выборов, которые делает "кодировщик".

Стадии, которые проходит сообщение на пути к получателю, в принципе, просты. Коммуникация инициируется медиа-институтами. Отдельные сообщения "кодируются", часто в форме устоявшихся содержательных жанров (таких как "новости", "спорт", "поп-музыка", "мыльная опера", "детективный сериал") имеющих очевидный смысл и встроенные руководства для их интерпретации аудиторией.

Разные группы

людей (или субкультуры) занимают

совершенно разные социальные пространства

и совершенно по-разному воспринимают

сообщения медиа. Общий вывод Холла

заключается в том, что декодированный

смысл не обязательно (или не всегда)

совпадает с тем смыслом, который был

закодирован (несмторя на то, что он

опосредуется конвенциональными жанрами

и общей языковой системой).

Не рисуйте эту схему. Она чисто для вашего понимания!!

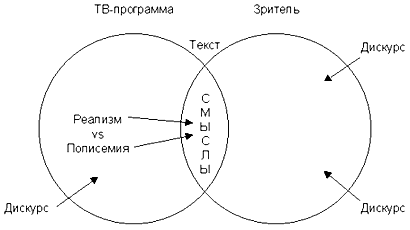

Дискурсивная модель Фиске.

По Фиске, "[медиа-]тексты - это продукты своих читателей. [Телевизионная] программа становится текстом в момент чтения, то есть когда ее взаимодействие с одной из ее многочисленных аудиторий активирует какие-нибудь смыслы/удовольствия, которые она способна вызвать". Фиске вводит понятие "дискурс" и считает его весьма существенным в изучении процесса производства текста. Дискурс определяется как "язык или система репрезентации, которая развилась в ходе социальных процессов и которая создает и поддерживает когерентный набор смыслов относительно какого-то важного предмета". Определенное таким образом понятие дискурса весьма близко понятию "смысловой структуры" Холла (1980). По Фиске, множественность смыслов (полисемия) медиа-текстов - не просто демонстрируемый факт, но существенная характеристика средств медиа, делающая их популярными среди самых широких социальных слоев, в разных социальных ситуациях, среди людей с самыми разными рамками понимания, применяемыми к одному и тому же медиа-содержанию. Эти идеи схематически изображены на рисунке ниже.

Модель медиа-дискурса (по Фиске, 1987).

Главное, что иллюстрирует эта схема - это то, что смыслосодержащий текст расположен на пересечении/соответствии дискурсивного мира аудитории и дискурса, воплощенного в медиа-тексте. Телезритель вносит свой вклад в конструирование смысла текста, используя для этого свой собственный опыт. Важная переменная ТВ-дискурса - степень реализма или полисемии. Чем "реалистичней" программа, тем более ограничены смыслы, которые могут быть сконструированы аудиторией. Чем более программа "полисемична", тем более она "открыта", тем меньше она содержит "предпочтительных" смыслов, тем больше разных текстов и альтернативных смыслов может быть сконструировано зрителями на ее основе. В то время как данное обсуждение выглядит касающимся содержания и возможного эффекта сообщения, на деле "анализ восприятия" не проводит различий между "смыслами" текста и "удовольствиями" (pleasures), которые получают зрители. Последнее - точно так же как "сообщение" или предполагаемое "содержание" должно быть сконструировано получателем.