- •Классическая теория организации: организация как трудовой процесс, организация как безличный механизм, бюрократическая модель организации

- •Классической теории организаций

- •Организация как трудовой процесс

- •Бюрократическая модель.

- •Классическая теория организации: организация – община, социальная система

- •Социотехнологическая модель

- •4.Теория организационного потенциала

- •5.Теория институтов и институциональных изменений

- •6.Тектология (всеобщая организационная наука)

- •7.Современные направления организационной теории

- •8 Понятие и свойства систем

- •9.Виды систем

- •10.Особенности и классификация организационных систем

- •11 Свойства организационных систем

- •12. Понятие и структура социальной организации

- •13 Типология социальных организаций

- •14.Принципы построения социальных организаций

- •15.Модели социальных организаций на системном уровне: модель структуры системы, модель состава системы

- •16.Модели социальных организаций на системном уровне: метод «черного ящика», модель организации как открытой системы

- •17.Модели социальной организации с точки зрения менеджмента. Теория обстоятельств

- •18 Сущность и виды хозяйственных организаций

- •19.Сущность управления

- •20. Понятие и виды организационных полномочий

- •21. Система управления организацией

- •22.Субъекты организаторской деятельности

- •23.Производственный потенциал

- •24. Научный потенциал

- •25 Управленческий потенциал

- •26.Понятие синергии

- •28 Особенности закона информированности-упорядоченности

- •29. Характеристики управленческой информации: объем, достоверность

- •31 Особенности корректировки характеристик информации

- •32.. Понятие самосохранения

- •33 Поддержание уровня самосохранения

- •34. Понятие закона развития. Принципы развития

- •40.Развитие организационной структуры в соответствии с этапами жизненного цикла организации

- •41 Понятие закона единства анализа и синтеза. Практическое приложение закона единства анализа и синтеза.

- •42. Понятие и практика использования закона композиции и пропорциональности

- •43.Принципы закона композиции и пропорциональности

- •44.Законы производственных систем.

- •45. Законы управления

10.Особенности и классификация организационных систем

Искусственные системы создаются по желанию человека или какого-либо общества для реализации намеченных программ или целей. Например, семья, конструкторское бюро, студенческий профсоюз, предвыборное объединение.

Естественные системы создаются природой или обществом. Например, система мироздания, циклическая система землепользования, стратегия устойчивого развития мировой экономики.

Открытые системы характеризуются широким набором связей с внешней средой, сильной зависимостью от нее. Например, коммерческие фирмы, средства массовой информации, органы местной власти.

Закрытые системы характеризуются главным образом внутренними связями и создаются людьми или компаниями для удовлетворения потребностей и интересов преимущественно своего персонала, компании или учредителей. Например, профсоюзы, политические партии, масонские общества, семья на Востоке.

Детерминированные (предсказуемые) системы функционируют по заранее заданным правилам, с заранее определенным результатом. Например, обучение студентов в институте, производство типовой продукции.

Стохастические (вероятностные) системы характеризуются трудно предсказуемыми входными воздействиями внешней и (или) внутренней среды и выходными результатами. Например, исследовательские подразделения, предпринимательские компании, игра в русское лото.

Мягкие системы характеризуются высокой чувствительностью к внешним воздействиям, а вследствие этого – слабой устойчивостью. Например, система котировок ценных бумаг, новые организации, человек при отсутствии твердых жизненных целей.

Жесткие системы – это обычно авторитарные, основанные на высоком профессионализме небольшой группы руководителей организации. Такие системы обладают большой устойчивостью к внешним воздействиям, слабо реагируют на небольшие воздействия. Например, церковь, авторитарные государственные режимы.

Кроме того, системы могут быть простыми и сложными, активными и пассивными.

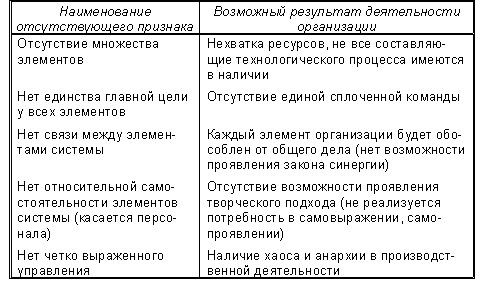

Каждая

организация должна обладать всеми

признаками системы. Выпадение хотя бы

одного из них неизбежно приводит

организацию к ликвидации. Таким образом,

системный характер организации – это

необходимое условие ее деятельности.Возможные

результаты при нарушении целостности

системы

11 Свойства организационных систем

Свойства элементов (подсистем) определяют место последних во внутренней организации системы и реализуются в их функциях. Это проявляется в определенном влиянии на другие элементы, или объекты, находящиеся вне системы и способные это влияние воспринимать, преобразовывать и изменяться в соответствии с ним.

Во-вторых, система имеет границы, отделяющие ее от окружающей среды. Эти границы могут быть «прозрачными», допускающими проникновение в систему внешних влияний, и «непрозрачными», наглухо отделяющими ее от всего остального мира. Системы, осуществляющие свободный двусторонний обмен энергией, веществом, информацией со средой, получили название открытых; в противном случае говорится о закрытых системах, функционирующих относительно не зависимо от среды.

Если в систему вообще не поступают ресурсы извне, она имеет тенденцию к затуханию (энтропии) и прекращает свое существование (например, часы, если их не завести, останавливаются).

Открытые системы, самостоятельно черпающие необходимые для себя ресурсы из внешней среды, и преобразующие их для удовлетворения своих потребностей, в принципе неиссякаемы. В то же время, недостаточно, или наоборот, чрезмерно активный обмен со средой может систему разрушить (по причине нехватки ресурсов или неспособности их ассимилировать ввиду избыточного количества и разнообразия). Поэтому система должна находиться в состоянии внутреннего равновесия и баланса со средой. Это обеспечивает ее оптимальное приспособление к ней и успешное развитие.

Открытые системы стремятся к постоянным изменениям за счет специализации, дифференциации, интеграции элементов. Это ведет к усложнению связей, совершенствованию самой системы, позволяет достигать целей многими способами (для закрытых возможен только один), но требует дополнительных ресурсов.

В третьих, каждая система имеет определенную структуру, то есть упорядоченную совокупность взаимосвязанных элементов (иногда в обиходе понятие структура используется как синоним понятию организация).

Упорядоченность придает системе внутреннюю организацию, в рамках которой взаимодействие элементов подчиняется определенным принципам, законам. Системы, где такая организация минимальна, называются неупорядоченными, например, толпа на улице. Структура может в той или иной степени зависеть от особенностей самих элементов (например, взаимоотношения в чисто женском, мужском, детском или смешенном коллективах неодинаковы).

В-четвертых, в каждой системе есть некое явное системообразующее отношение или качество, которое в той или иной степени проявляется во всех остальных, обеспечивает их единство и целостность. Если оно определяется природой системы, то называется внутренними, в противном случае — внешним. В то же время, внутренние отношения могут распространяться и на другие системы (например, через подражание, заимствование опыта). Возможность реализации отношений и свойств системы исключительно на данной основе (субстрате) делает ее уникальной. В социальных системах кроме явного системообразующего отношения могут существовать неявные.

В-пятых, каждая система обладает определенными качествами. Многокачественность системы является следствием бесконечности связей и отношений, существующих на различных ее уровнях. Качества проявляются в отношении к другим объектам, причем, неодинаково. Например, один и тот же человек в роли руководителя может кричать на подчиненных и лебезить перед своим непосредственным начальником. Качества системы в определенной степени воздействуют на качество вошедших в них элементов, преобразуют их. Способность достигать этого характеризует силу системы.

В-шестых, системе присуща эмерджентность, то есть появление качественно новых свойств, отсутствующих у ее элементов, или не характерных для них. Таким образом, свойства целого не равны сумме свойств частей, хотя и зависят от них, а объединенные в систему элементы могут терять свойства, присущие им вне системы, или приобретать новые.