- •Глава 1. Основы методологии государственного регулирования экономики

- •1.1. Формы и методы государственного регулирования экономики

- •1.2. Аксиомы рыночной экономики

- •1.3. Различные школы о роли государства в экономике

- •Глава 2. Структурная политика государства: регулирование темпов и пропорций социально-экономического развития

- •2.1. Методологические основы структурирования экономики

- •2.2. Государственная структурная политика

- •2.3. Структурная и промышленная политика в Российской Федерации

- •Глава 3. Государственная социальная политика

- •Глава 4. Инновационная политика государства

- •4.1. Основные понятия и определения

- •4.2. Формирование и развитие технологических укладов

- •4.3. Научно-техническая политика в 1980-х гг.

- •4.4. Мировые тенденции в инновационных процессах

- •4.5. Инновационная политика в России в 1990-х гг.

- •Глава 5. Инвестиционная политика государства

- •Глава 6. Государственная эколого-экономическая политика. Ресурсо- и энергосбережение

- •6.1. Государственная эколого-экономическая политика

- •6.2. Ресурсо- и энергосбережение

- •Глава 7. Бюджетная и денежно-кредитная политика

- •7.1. Основы построения бюджетной системы страны

- •7.2. Методологические основы денежно-кредитного регулирования экономики

- •Глава 8. Внешнеэкономическая политика государства. Государственное регулирование внешней торговли

- •Глава 1. Основы методологии государственного

- •Глава 2. Структурная политика государства регулирование темпов и пропорций

- •Глава 6. Государственная эколого-экономическая

- •Глава 7. Бюджетная и денежно-кредитная политика 110

- •Глава 8. Внешнеэкономическая политика государства. Государственное регулирование внешней

4.2. Формирование и развитие технологических укладов

В последние десятилетия XX в. неравномерный характер инновационного процесса был признан в экономической теории как факт на фоне нарастающих время от времени диспропорций в технологической структуре экономик разных стран и разнонаправленных колебаний в них темпов экономического роста. Экономическая наука накопила весьма обширный теоретический и эмпирический материал в попытке объяснить эти процессы. Все большее понимание и признание исследователей получает научное направление, объясняющее неравномерность развития экономики с позиций долгосрочных колебаний экономической конъюнктуры, где научно-технический прогресс выступает фактором эконо-

59

мического роста. Основоположниками теории циклической динамики и инноватики по праву считаются Н. К. Кондратьев и Й. Шумпетер. В дальнейшем существенный вклад в разработку этих проблем внесли как отечественные, так и зарубежные исследователи.

Согласно довольно широко распространенному представлению кризисы полезны для экономики тем, что подрывают основу устаревших технологических систем, за счет спада производства дают возможность при наличии финансовых ресурсов внедрить в экономику как новые поколения машин, так и новые технологические уклады. В развитых странах смена поколений техники происходит примерно раз в 10 лет, смена преобладающих технологических укладов - в среднем раз в 50 лет. Смена технологических способов производства в мировой экономике происходит раз в несколько столетий и сопровождается наибольшими потрясениями, длящимися до полувека и более. Именно такой период начался в мире в конце XX в.

Российская экономика уже более 10 лет переживает не просто совокупность кризисов, в их недрах зреют предпосылки к смене поколений техники, которая должна будет происходить на фоне смены технологических укладов, что при положительном исходе даст России возможность наравне с другими развитыми государствами начать в новом тысячелетии смену технологического способа производства. От того, сможет ли она реализовать такую уникальную историческую возможность, будет зависеть ее будущее как развитого государства.

В экономической литературе последних лет можно найти достаточно подробные характеристики пяти технологических укладов, имеющих место быть в истории развития мировой цивилизации. Из них три приходится во времени на двадцатое столетие.

Дадим характеристику последних трех укладов.

Период доминирования третьего технологического уклада -1880-1940 гг., когда ключевыми факторами были массовое использование электрической энергии в производстве (электродвигатели), стали и стальных сплавов. Ядро этого технологического уклада составляли электротехническое и тяжелое машиностроение, производство и прокат стали, строительство линий электропередач, развитие неорганической химии, повсеместное внедрение радиосвязи и телеграфа. Преобладало развитие институциональных форм в виде картелей и трестов, на рынке господствовали монополии и олигополии, начиналась концентрация финансового капитала в банковской системе. При этом государство либо осуществляло контроль, либо полностью владело естественными монополиями и предоставлением общественных благ. Технологическими лидерами третьего уклада были Германия, США, Великобритания, Франция, Бельгия, Швейцария, Нидерланды.

В недрах третьего технологического уклада стал зарождаться четвертый, что было связано с периодом нефтяного бума в США, создани-

60

ем мощного военно-промышленного комплекса в Европе, началом развития производства автомобилей и самолетов, цветных металлов, пластмасс, товаров длительного пользования, средств радио- и телекоммуникаций, автодорожного строительства.

Становление четвертого технологического уклада происходило в 30-х и доминировало до 90-х гг. минувшего столетия. Этот уклад основывался на дальнейшем развитии энергетики. Ключевым фактором уклада считается широкое распространение двигателя внутреннего сгорания и продуктов нефтехимии. Ядро четвертого технологического уклада составили автомобиле- и тракторостроение, самолетостроение, производство танков и других механизированных видов вооружений, цветная металлургия, синтетические материалы, органическая химия, переработка нефти, промышленные товары широкого потребления длительного пользования. Этот период в большинстве развитых стран ха- ■ рактеризуется строительством скоростных автомагистралей и аэропортов. Символом четвертого технологического уклада становится организация массового производства на основе использования фордовской конвейерной технологии. Появляются транснациональные корпорации (ТНК). Основные технологические лидеры этого уклада - США, Канада, Япония, Австралия, Швеция, Швейцария.

Начало широкого распространения пятой технологической волны относят к 1980-м гг. Ее зарождение начиналось в 1950-1960-е гг. в недрах четвертого уклада и связывается с развитием радаров, которые сначала использовались только в военных, а затем и в мирных целях, строительством трубопроводов, становлением авиационной промышленности как отрасли, появлением ядерной энергетики, ракетостроения, развитием использования и переработки газа, началом освоения космического пространства. Ядром пятого технологического уклада считаются электронная промышленность, вычислительная и оптиковолоконная техника, программные продукты, телекоммуникации и спутниковая связь, роботы и гибкие производственные системы (ГПС), появление отрасли информационных услуг, информационные технологии. Ключевым фактором этого уклада всеми признаны микроэлектронные компоненты. На их основе происходило создание всемирной электронной сети, что обеспечивало переход отдельных фирм и транснациональных корпораций к принципиально новым формам взаимодействия в области технологии, контроля качества продукции, планирования инвестиций, организации поставок "точно в срок" и др. Преимуществами пятого технологического уклада считаются индивидуализация производства и потребления, повышение гибкости производства, преодоление экологических ограничений по энерго- и материалопотреблению, деурбанизация на основе телекоммуникационных технологий. Технологическими лидерами пятого уклада становятся Япония, США, Германия, Швеция, страны ЕЭС, Тайвань, Корея, Канада, Австралия. В этих странах в 1980-х гг. уже начал

61

закладываться следующий, шестой технологический уклад, ядро которого предположительно будет связано с биотехнологиями, генной инженерией, новыми видами энергии, более широким освоением космического пространства и др.

Включение России в общемировой ритм научно-технического развития произошло в конце XIX в. на уровне третьего технологического уклада. Хотя экономический подъем в России в этот период основывался в значительной степени на расширении производств второго технологического уклада (паровой двигатель, железнодорожное строительство, машино- и пароходостроение, угольная, станкоинструментальная промышленность, черная металлургия), тем не менее именно в это время начинают довольно быстро развиваться производства, присущие третьему укладу: электротехническая промышленность, производство продуктов неорганической химии, электроэнергетика. В российской промышленности в то время уже имелись сектора, обладающие конкурентными преимуществами относительно развитых стран, что создавало хорошие предпосылки для эффективной интеграции в международное разделение труда. Но революция и гражданская война приостановили техническое развитие страны. Восстановление народного хозяйства после Гражданской войны и последовавшая индустриализация, по существу, продолжили одновременное расширенное воспроизводство второго и третьего технологических укладов. Великая Отечественная война для СССР, как это ни парадоксально звучит, могла сыграть роль катализатора в развитии прогрессивных производств четвертого технологического уклада. Для того чтобы победить, в стране был создан военно-промышленный комплекс, основанный на передовых для того времени технологиях. Расширилось производство нефти как базисного энергоносителя четвертого технологического уклада. Возможно, одной из ошибок тогдашних руководителей страны было согласие на ввоз по репарациям технологического оборудования из побежденной Германии. В результате вместо импорта передовых иностранных технологий Россия получила, может быть, и не очень изношенные, но устаревшие технологии, освободив, по сути, от них Германию. Восстановленный производственный аппарат во многом воспроизводил довоенные производственно-технические системы третьего технологического уклада, в то время как в развитых странах шло интенсивное формирование четвертого. Период существования третьего технологического уклада оказался для России растянутым во времени более чем на столетие, поскольку и в начале XXI в. он играл в экономике далеко не последнюю роль.

Особенность развития четвертого технологического уклада в России состоит в том, что, возникнув в 1930-е гг., т.е. практически одновременно с его зарождением в ряде стран Запада, и развившись в годы войны в оборонных отраслях (танкостроение, самолетостроение, ракетостроение), он по большому счету там и оставался до начала 1960-х гг.

62

Вхождение СССР в период "холодной войны" и существование "железного занавеса" между ним и развитыми странами Запада привело к тому, что технологии четвертого технологического уклада реализовыва-лись в оборонном комплексе и под предлогом "секретности" не распространялись в гражданском секторе экономики. Между тем расширенное воспроизводство любого технологического уклада возможно лишь при появлении массового спроса населения на соответствующую продукцию в этом секторе. Население СССР не могло предъявить спрос на продукцию четвертого технологического уклада, поскольку в силу закрытости экономики потребляло преимущественно продукцию отечественного производства. Невысокие стандарты жизненного уровня населения позволяли еще более 15 лет после окончания войны сохранять в гражданских отраслях более низкие технологические уклады, концентрируя все средства в оборонных отраслях.

Расширение четвертого уклада связывают с программой химизации народного хозяйства СССР, когда в начале 1960-х гг. были сделаны крупные вложения в развитие химической промышленности и созданы качественно новые производства по выпуску полимеризационных пластмасс, химических средств защиты растений, высококонцентрированных комплексных удобрений, синтетических спиртов, синтетических моющих средств, химических волокон и др. В результате всех вышеназванных коллизий к началу 1980-х гг. уровень развития четвертого технологического уклада в СССР соответствовал примерно уровню, которого достигли развитые страны во второй половине 1960-х гг., а по отдельным составляющим (автодорожному строительству, телефонизации, технологиям производства стали, развитию алюминиевой промышленности и производству пластмасс высокого качества) отставание было еще большим. По имеющимся оценкам, темпы роста этого уклада в нашей стране были как минимум в 2 раза ниже, чем в развитых странах, а масштабы его распространения к концу 1980-х гг. примерно вдвое меньше.

Возникновение пятого технологического уклада в отечественной экономике относят к концу 1940-х - началу 1950-х гг. Переход к новому укладу Россия осуществляла одновременно с развитыми капиталистическими странами, а может быть, в чем-то (водородная бомба, ядерная энергетика) даже опережала их. Однако его формирование, так же как и двух предыдущих, происходило в оборонной промышленности, причем сразу по всему комплексу отраслей, относящихся к ядру пятого уклада (электроника, авиакосмическая техника, средства телекоммуникаций). Под давлением Министерства обороны СССР в те годы удалось добиться относительно быстрого развития новых отраслей, в основном благодаря их небольшому удельному весу в экономике. Но если к середине 1970-х гг. в промышленно развитых странах началось интенсивное расширение производств пятого технологического уклада в гражданских отраслях, составляющие его производства в советской экономике по-

63

прежнему концентрировались в оборонном комплексе и расширялись только по мере необходимости в целях обороны при постоянно ограниченных возможностях финансирования. Сфера высокотехнологичных производств пятого уклада и по сей день является прерогативой оборонной промышленности, и даже попытки "распахнуть ворота секретности" путем конверсии и якобы распространения в гражданском производстве технологий двойного назначения мало что дали в этом направлении. За 1980-1990-е гг. технологическое отставание России в этой области нарастало лавинообразно и составило по многим компонентам три поколения техники, что, соответственно, и определяет неконкурентоспособность большинства видов отечественной высокотехнологичной продукции на мировых рынках.

Наступивший в 1990-е гг. всеохватывающий кризис российской экономики, приведший к беспрецедентному спаду производства в большинстве отраслей хозяйства, наложил свой отпечаток на состояние их производственного аппарата и, естественно, видоизменил сложившуюся структуру технологических укладов.

К середине 1990-х гг. в результате кризиса произошло существенное снижение технологического уровня экономики: выросла доля "реликтовых" (первого и второго) укладов, особенно в сельском хозяйстве и производстве промышленных товаров и услуг, практически во всех отраслях увеличилась доля третьего уклада и уменьшилась - четвертого. Резко сократилась доля прогрессивного пятого уклада, особенно в машиностроительном производстве (результат непродуманной политики конверсии и резкого сокращения финансирования).

Можно сделать следующие выводы относительно характера и динамики технологических укладов в России.

1.В производственном аппарате России с 1920-х гг. постоянно переплетались как минимум четыре технологических уклада. В большинстве развитых стран их было не более трех.

2. Периоды становления, расширения и спада укладов в России отличаются растянутостью во времени. В экономике до сих пор существуют элементы второго уклада, с которым развитые страны распрощались еще до середины XIX в. (в нашей стране его формирование началось с 1960-х гг.). Третий технологический уклад в России заррдился в 1980-х гг., и сейчас более 40% производственного аппарата экономики принадлежит к технологиям этого поколения. Четвертый уклад существует у нас уже около 80 лет и до начала кризиса 1990-х гг. все еще находился в стадии расширения. Единственным оправданием такого положения являются пережитые Россией три войны2, каждая из которых отбрасывала экономику назад, а возобновляемое затем развитие, к сожалению, строилось преимущественно на устаревших укладах.

2 Две мировые и гражданская война 1918-1920 гг.

64

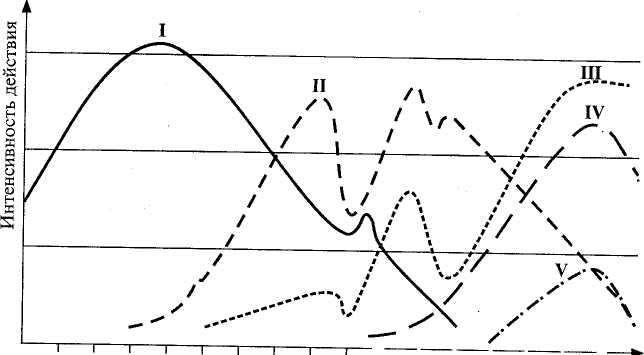

~1 I I I 1 I Г 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Рис. 4.1. Динамика технологических укладов в России в 1840-2000 гг.

3. В экономике России постоянно присутствуют как минимум два технологических уклада, находящихся в стадии расширения. В развитых странах наблюдается совпадение во времени расширения предыдущего уклада и первой пульсации следующего. В нашей стране с 1920-х по 1940-е гг. одновременно расширялись второй и третий уклады, а с 1950-х до начала 1990-х гг. сосуществовали вышедшие на этап зрелости третий и четвертый уклады, что, вообще говоря, вполне объясняет высокозатратный и малоэффективный характер российской экономики.

4. Время зарождения каждого уклада в экономике России практически совпадает с аналогичными процессами в большинстве развитых стран. Но растянутость и неравномерный характер развития укладов приводят к тому, что этапы их расширения и зрелости наступают в России на 30-50 лет позднее, что, собственно, и является одной из причин хронического отставания в развитии отечественной экономики.

5. Уровень характеризующих уклады основных показателей в разы ниже, чем в развитых странах. То есть практически все технологические уклады в России являются недоразвитыми, опять же из-за растянутости во времени и несинхронного развития основных составляющих компонентов.

6. Кризис в экономике России 1990-х гг. привел к тому, что кривые развития всех существовавших на момент его начала технологических укладов - третьего, четвертого и пятого - резко пошли вниз. Но степень сужения и деформации была разной: наименьшему сокращению подверглись производства, связанные с технологиями третьего, "перезревшего" уклада, наибольшему - пятого как самого молодого и менее устойчивого к экономическим коллизиям (рис. 4.1).

65