- •Часть 1. Основы метрологии

- •Содержание

- •5.10 Контрольные вопросы к разделу 5 132

- •1 Общие сведения о физических величинах

- •Физические величины

- •Системы физических величин

- •1.3 Единицы физических величин

- •1.4 Измерительные шкалы

- •1.4.1 Шкала физической величины

- •1.4.2 Неметрические шкалы

- •1.4.3 Метрические шкалы

- •1.5 Контрольные вопросы к разделу 1

- •1.6 Тестовые вопросы по тематике раздела 1

- •Тема 1 – Введение в метрологию

- •Тема 2 - Физические величины

- •Тема 3 - Системы единиц физических величин

- •Тема 4 - Шкалы измерений

- •2 Методы и средства измерений физических величин

- •2.1 Измерения физических величин

- •2.2 Классификация измерений

- •2.3 Средства измерений и их классификация

- •2.4 Устройство средств измерений, принцип их работы

- •2.5 Эксплуатационные характеристики средств измерений

- •2.6 Критерии качества измерений

- •2.7 Результаты измерения физических величин

- •2.8 Условия измерений

- •2.9 Контрольные вопросы к разделу 2

- •2.10 Тестовые вопросы по тематике раздела 2

- •Тема 1 – Измерения физических величин

- •Тема 2 - Классификация измерений

- •Тема 3 - Общие сведения о средствах измерений

- •3 Погрешности средств измерений

- •3.1 Классификация погрешностей средств измерений

- •3.2 Классы точности средств измерений

- •3.3 Систематические погрешности

- •3.3.1 Классификация систематических погрешностей

- •3.3.2 Методы борьбы с систематическими погрешностями

- •3.4 Случайные погрешности

- •Погрешности косвенных измерений

- •3.6 Контрольные вопросы к разделу 3

- •3.7 Тестовые вопросы по тематике раздела 3

- •Тема 1 - Погрешности измерений, их классификация

- •Тема 2 – Выбор средства измерений по точности

- •Тема 3 – Обработка результатов однократных измерений

- •Тема 4 – Обработка результатов многократных измерений

- •4 Обработка результатов измерений

- •4.1 Обработка результатов прямых точечных измерений

- •4.1.1 Алгоритм обработки результатов прямых многократных

- •4.1.2 Результат измерения и оценка его среднего квадратического

- •4.1.3 Проверка нормальности результатов наблюдений

- •4.1.4 Доверительные границы случайной погрешности

- •4.1.5 Доверительные границы неисключенной систематической

- •4.1.6 Граница погрешности результата измерения

- •4.1.7 Форма записи результатов измерений

- •Правила округления результатов измерения

- •Погрешность результата измерения округляется до двух значащих цифр, если первая из них - 1 или 2 и до одной значащей цифры, если она равна 3 и более;

- •Результат измерения округляется до того же десятичного разряда, которым оканчивается округлённое значение погрешности;

- •Округление производится лишь в окончательном ответе, а все предварительные вычисления проводят с одной - двумя запасными значащими цифрами.

- •4.2 Расчёт метрологических характеристик средств измерений

- •Общие положения

- •Общие методы оценки и контроля индивидуальных

- •Методики ориентировочной оценки метрологических и

- •4.2.4 Метод нименьших квадратов

- •4.2.5 Алгоритмы обработки результатов наблюдений

- •4.3 Контрольные вопросы к разделу 4

- •4.4 Тестовые вопросы по тематике раздела 4

- •Тема 1 - Форма записи результатов измерений

- •5 Обеспечение единства измерений

- •5.1 Общие положения

- •5.2 Эталоны единиц физических величин

- •5.3 Метрологические службы

- •5.3.1 Государственная метрологическая служба и иные

- •5.3.2 Метрологические службы государственных органов

- •5.4 Государственный метрологический контроль и надзор

- •5.5 Утверждение типа средств измерений

- •5.6 Передача информации о размерах единиц

- •5.7 Поверка и калибровка средств измерений

- •5.8 Методы поверки и калибровки, поверочные схемы

- •5.9 Права и обязанности государственных инспекторов

- •5.9.1 Государственный метрологический контроль и надзор

- •5.9.2 Права государственных инспекторов, осуществляющих

- •5.9.3 Права инспекторов в случае нарушений

- •5.9.4 Ответственность государственных инспекторов

- •5.10 Контрольные вопросы к разделу 5

- •5.11 Тестовые вопросы по тематике раздела 5

- •Тема 1 – Обеспечение единства измерений. Общие положения

- •Тема 2 – Эталоны единиц фв. Передача информации о размерах единиц

- •Тема 3 – Метрологические службы

- •Тема 4 – Поверка и калибровка средства измерения. Поверочные схемы

- •Тема 5 – Государственный метрологический контроль и надзор

- •Борис Моисеевич Кербель Ирина Геннадьевна Попова Метрология, стандартизация, сертификация

- •Часть 1. Основы метрологии

- •636036, Томская обл., г. Северск,

3.3.2 Методы борьбы с систематическими погрешностями

Методы борьбы с систематическими погрешностями заключаются в их обнаружении и последующем исключении путём:

1) устранения источников погрешностей до начала измерения. Этот метод особых комментариев не требует. Необходимо четко соблюдать инструкцию по эксплуатации средства измерений в части соблюдения условий измерений, правильной установки оборудования, подключения к цепям питания, экранирования от источников электромагнитного излучения и прочие правила;

2) исключения погрешностей в процессе измерения методами:

- замещения, который заключается в замене измеряемой величины известной (мерой), притом так, чтобы в состоянии и действии всех используемых СИ не происходило никаких изменений;

- противопоставления, когда измерение выполняется с двумя наблюдениями, проводимыми так, чтобы причина неисключенной систематической погрешности (НСП) оказывала разные, но известные по закономерности воздействия на результаты наблюдений;

- компенсации погрешности по знаку, который предусматривает измерение с двумя наблюдениями, выполняемыми так, чтобы НСП входила в результат каждого из них с разными знаками. Например при измерении электрического тока прибором электромагнитной системы, подверженному сильному влиянию магнитных полей, необходимо произвести повторное измерение, повернув прибор на 180 градусов. Таким образом будет скомпенсировано действие магнитного потока по знаку и результат измерения надо взять как среднее арифметическое из двух результатов;

- рандомизации (перевода систематической погрешности в случайную), который который заключается в такой организации измерений, при которой фактор, вызывающий НСП, при каждом наблюдении действует по-разному. Так, например, инструментальная погрешность конкретного экземпляра СИ является систематической во всех случаях, тогда как для партии таких СИ она будет случайной. Измерив физическую величину двумя или тремя однотипными СИ, можно существенно уменьшить систематическую погрешность;

- симметричных наблюдений, который применяется для устранения прогрессирующих систематических погрешностей, линейно меняющихся пропорционально времени. Используют следующее свойство любых двух наблюдений, симметричных относительно средней точки интервала наблюдений: среднее значение линейно прогрессирующей погрешности результатов любой пары симметричных наблюдений равно погрешности, соответствующей средней точке интервала. Ряд наблюдений выполняют через равные промежутки времени и вычисляют средние арифметические значения результатов симметрично расположенных наблюдений (симметрично относительно среднего по времени наблюдения). Как было сказано, они должны быть равны. Это дает возможность контролировать в ходе измерения, соблюдается ли условие линейности возрастания систематической погрешности;

3) внесения известных поправок в результате измерения.

Поправка - значение величины, вводимое в неисправленный результат измерения с целью исключения составляющих систематической погрешности.

Знак поправки противоположен знаку погрешности

![]() . (3.9)

. (3.9)

Поправку, прибавляемую к номинальному значению меры, называют поправкой к значению меры; поправку, вводимую в показание измерительного прибора, называют поправкой к показанию прибора.

Соответственно различают:

- неисправленный результат измерения (неисправленный результат) - значение величины, полученное при измерении до введения в него поправок, учитывающих систематические погрешности;

- исправленный результат измерения (исправленный результат) - полученное при измерении значение величины и уточненное путем введения в него необходимых поправок на действие систематических погрешностей.

Поправочный множитель - числовой коэффициент, на который умножают неисправленный результат измерения с целью исключения влияния систематической погрешности. Поправочный множитель используют в случаях, когда систематическая погрешность пропорциональна значению величины.

Неисключенная систематическая погрешность - составляющая погрешности результата измерений, обусловленная погрешностями вычисления и введения поправок на влияние систематических погрешностей или систематической погрешностью, поправка на действие которой не введена вследствие ее малости.

Иногда этот вид погрешности называют неисключенный остаток систематической погрешности. Неисключенная систематическая погрешность характеризуется ее границами.

Границы

неисключенной систематической погрешности

![]() при числе слагаемых N

3 вычисляют по формуле

при числе слагаемых N

3 вычисляют по формуле

![]() ,

(3.10)

,

(3.10)

где - граница i-ой составляющей неисключенной систематической погрешности.

При числе неисключенных систематических погрешностей N 4 вычисления проводят по формуле

![]() , (3.11)

, (3.11)

где К - коэффициент зависимости отдельных неисключенных систематических погрешностей от выбранной доверительной вероятности Р при их равномерном распределении. Коэффициент k принимают равным 1,1 при доверительной вероятности Р = 0,95.

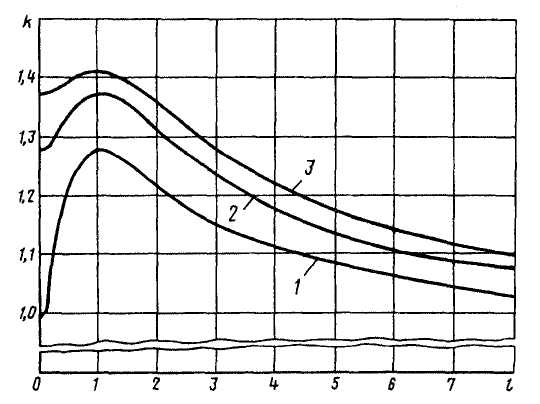

При доверительной вероятности Р = 0,99 коэффициент k принимают равным 1,4, если число суммируемых неисключенных систематических погрешностей более четырех (N > 4). Если же число суммируемых погрешностей равно четырем или менее четырех (N ≤ 4), то коэффициент k определяют по графику зависимости (рисунок 3.6)

1 – кривая для N = 2; 2 - для N = 3; 3 - для N = 4

Рисунок 3.6 – Зависимость k = f (N, l),

где

N

- число суммируемых погрешностей;

![]()

При трех или четырех слагаемых в качестве Θ1, принимают составляющую, по числовому значению наиболее отличающуюся от других, в качестве Θ2 следует принять ближайшую к Θ1 составляющую.

Доверительную вероятность для вычисления границ неисключенной систематической погрешности принимают той же, что при вычислении доверительных границ случайной погрешности результата измерения.

Здесь рассматривается как доверительная квазислучайная погрешность.