- •Лабораторная работа 3 Качественное распознавание волокнистого состава материалов

- •Общие сведения

- •Лабораторная работа 4 Определение линейной плотности и показателей структуры текстильных нитей и швейных ниток

- •Общие сведения

- •Лабораторная работа 5 Определение полуцикловых характеристик при разрыве одиночных и швейных нитей

- •Лабораторная работа 6 Анализ ткацких переплетений, определение структурных характеристик и поверхностной плотности ткани

Лабораторная работа 6 Анализ ткацких переплетений, определение структурных характеристик и поверхностной плотности ткани

Цель работы: изучение методов определения структурных характеристик, поверхностной плотности ткани и анализа ткацких переплетений.

Приборы и материалы: лупы текстильные, препарировальные иглы, образцы тканей.

Задания

1. Изучить классификацию ткацких переплетений и методы анализа переплетений.

2. Провести анализ переплетений различных видов тканей.

3. Изучить методы определения структурных характеристик и поверхностной плотности ткани.

4. Определить показатели структурных характеристик и поверхностной плотности ткани

Общие сведения

Ткань - материал, образованный в результате взаимного переплетения систем продольных (основы) и поперечных (утка) нитей. Различной последовательностью чередования основных и уточных перекрытий создается огромное количество ткацких переплетений, являющихся одной из основных структурных характеристик тканей.

Переплетение ткани определяет порядок взаимного расположения и связь нитей основы и утка.

Место, где одна нить перекрывается другой, называется перекрытием. Различают основное перекрытие, когда на лицевой стороне ткани нить основы расположена поверх нити утка, и уточное, когда нить утка находится над нитью основы.

Переплетения могут иметь различную величину сдвига (S), показывающего, на сколько нитей сместилось по вертикали перекрытие рассматриваемой нити относительно перекрытия предыдущей.

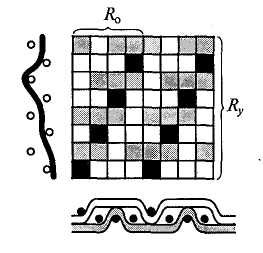

Законченный рисунок переплетения ткани называется раппортом. Раппорт определяется числом нитей, образующих его. Различают раппорт на основе Rо и раппорт по утку Rу.

Участок, на котором нить переходит с лицевой стороны на изнаночную и наоборот, называют полем связи. Участок, на котором нити утка и основы, соприкасаясь, перекрещиваются, называют полем контакта; участки, на которых нити не соприкасаются, - свободным полем. Образующиеся между нитями сквозные поры называют полями просвета. Поля связи, контакта и свободные поля могут быть основными и уточными.

Рисунок переплетения представляют в виде графика (рисунок 1). На графике каждый вертикальный столбик соответствует основной нити, а горизонтальный ряд - уточной нити. Нити основы и утка на графике условно принимаются равной толщины, промежутки между нитями отсутствуют. Основные перекрытия на графике заштриховывают, уточные оставляют не заштрихованными.

-

RRу

Ro

Рисунок 1- График ткацкого переплетения

Переплетения подразделяются на 4 класса: простые (главные), мелкоузорчатые, сложные, крупноузорчатые.

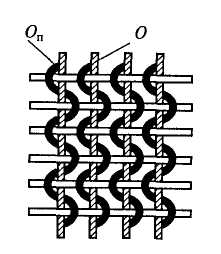

Простые переплетения тканей имеют следующие особенности: раппорт по основе всегда равен раппорту по утку; каждая нить основы переплетается с каждой нитью утка только один раз. К простым переплетениям относятся полотняное, саржевое и атласное (сатиновое) переплетения (рисунок 2).

Полотняное переплетение имеет самый маленький раппорт: Rо=Rу=2. Ткани полотняного переплетения двусторонние, с однообразной гладкой поверхностью на лицевой и изнаночной сторонах.

Саржевое

переплетение имеет раппорт R![]() 3,

S=1.

Оно обозначается дробью: числитель ее

показывает число основных перекрытий

в пределах раппорта, а знаменатель -

число уточных перекрытий.

3,

S=1.

Оно обозначается дробью: числитель ее

показывает число основных перекрытий

в пределах раппорта, а знаменатель -

число уточных перекрытий.

Саржи бывают уточными, на лицевой стороне которых преобладают уточные перекрытия, и основными, на лицевой стороне которых преобладают основные перекрытия.

Ткани, выработанные саржевым переплетением, имеют на поверхности характерные диагональные рубчики.

Атласное (сатиновое) переплетение характеризуется раппортом R 5 и сдвигом S 2.

Лицевая сторона атласного переплетения образована длинными основными перекрытиями, а сатинового - уточными. Ткани, образованные этими переплетениями, имеют гладкую поверхность.

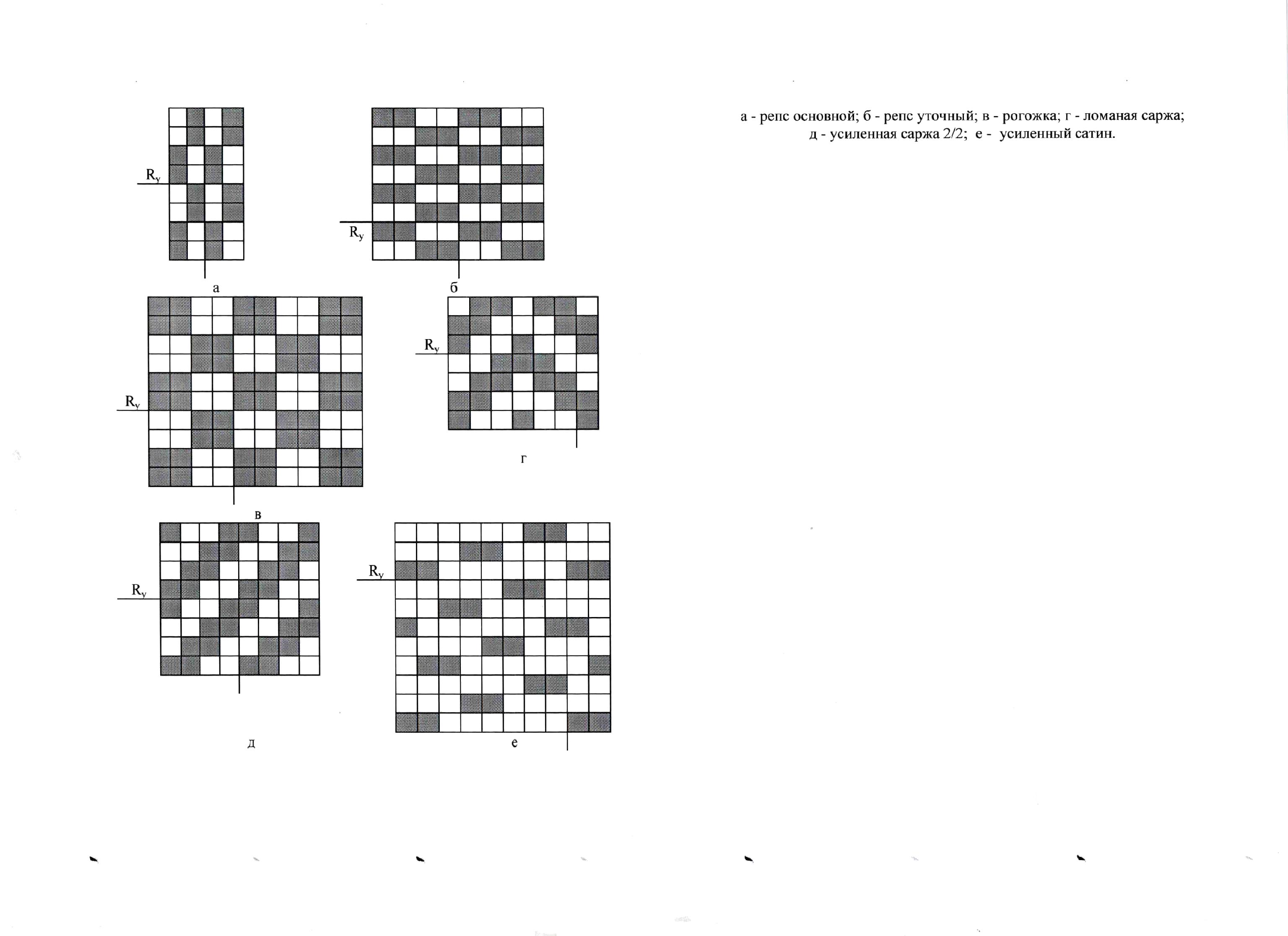

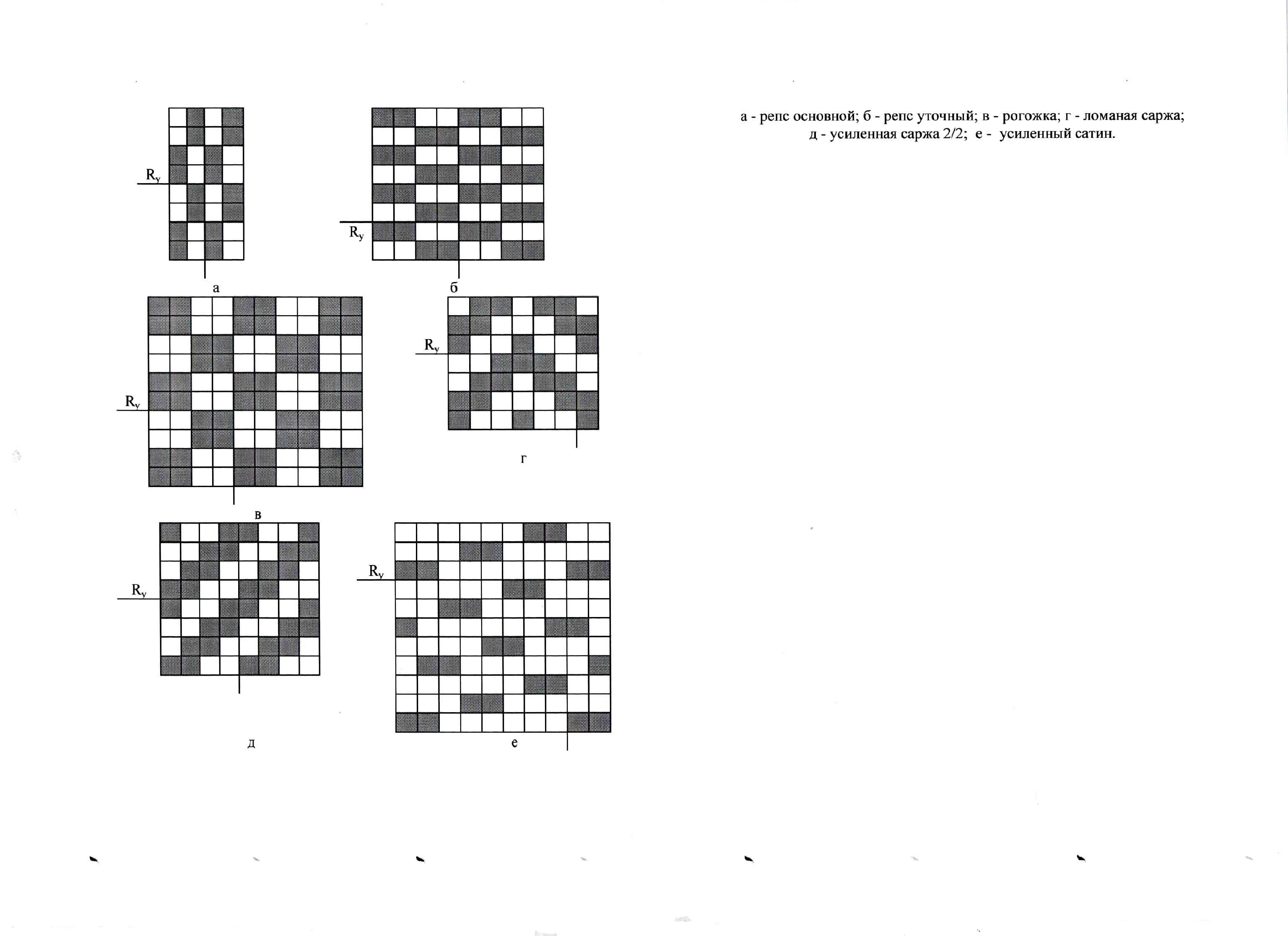

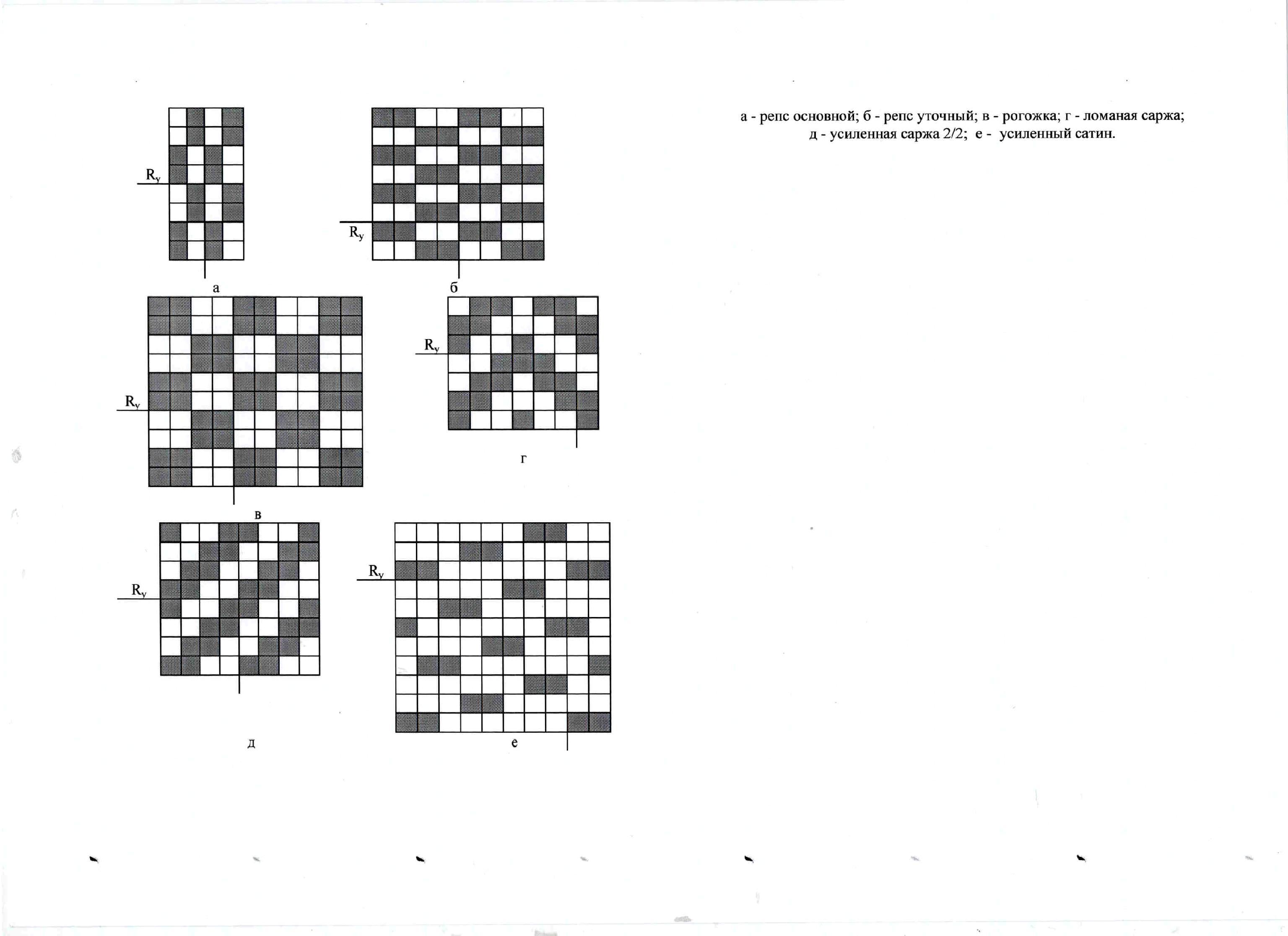

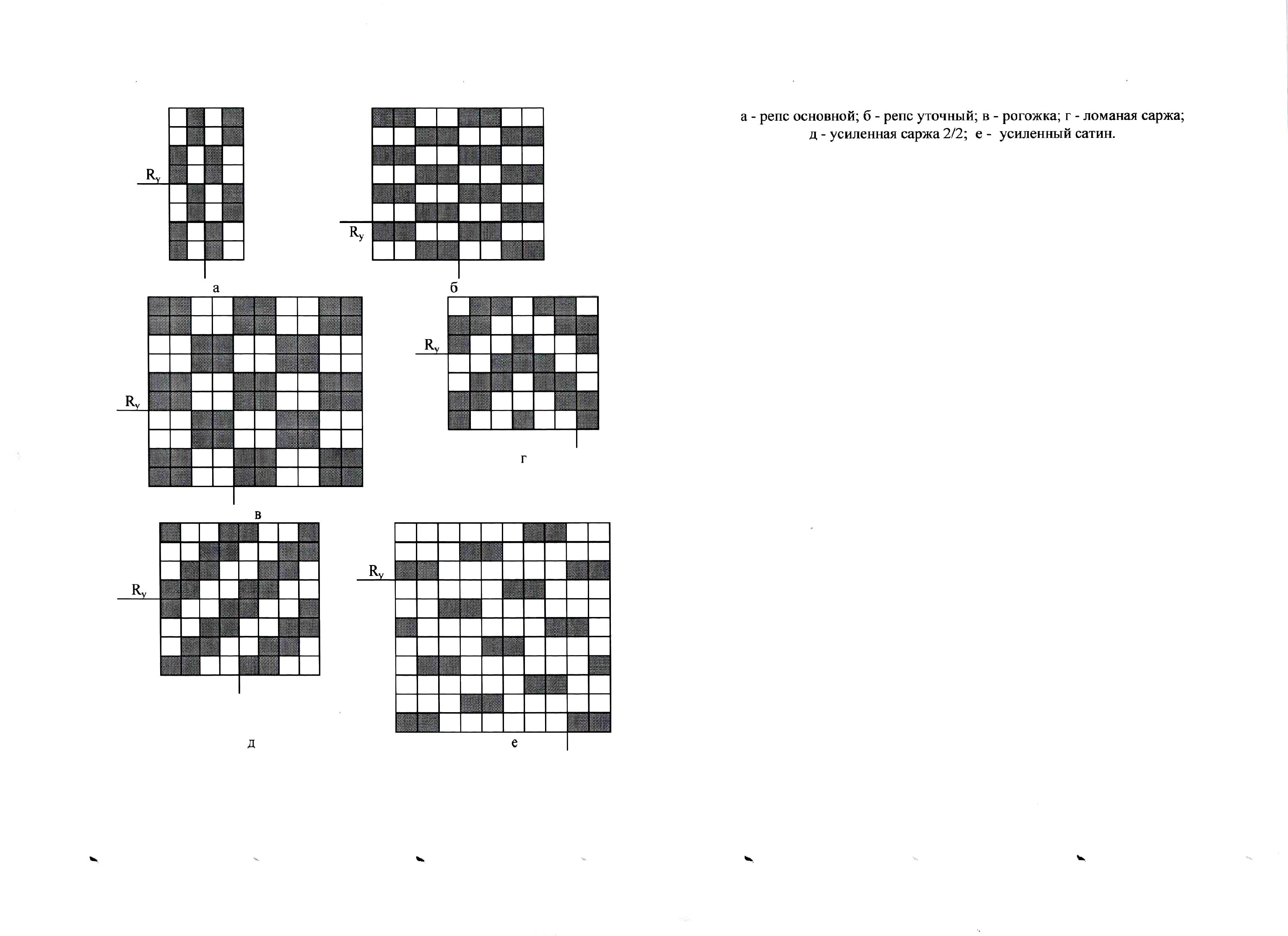

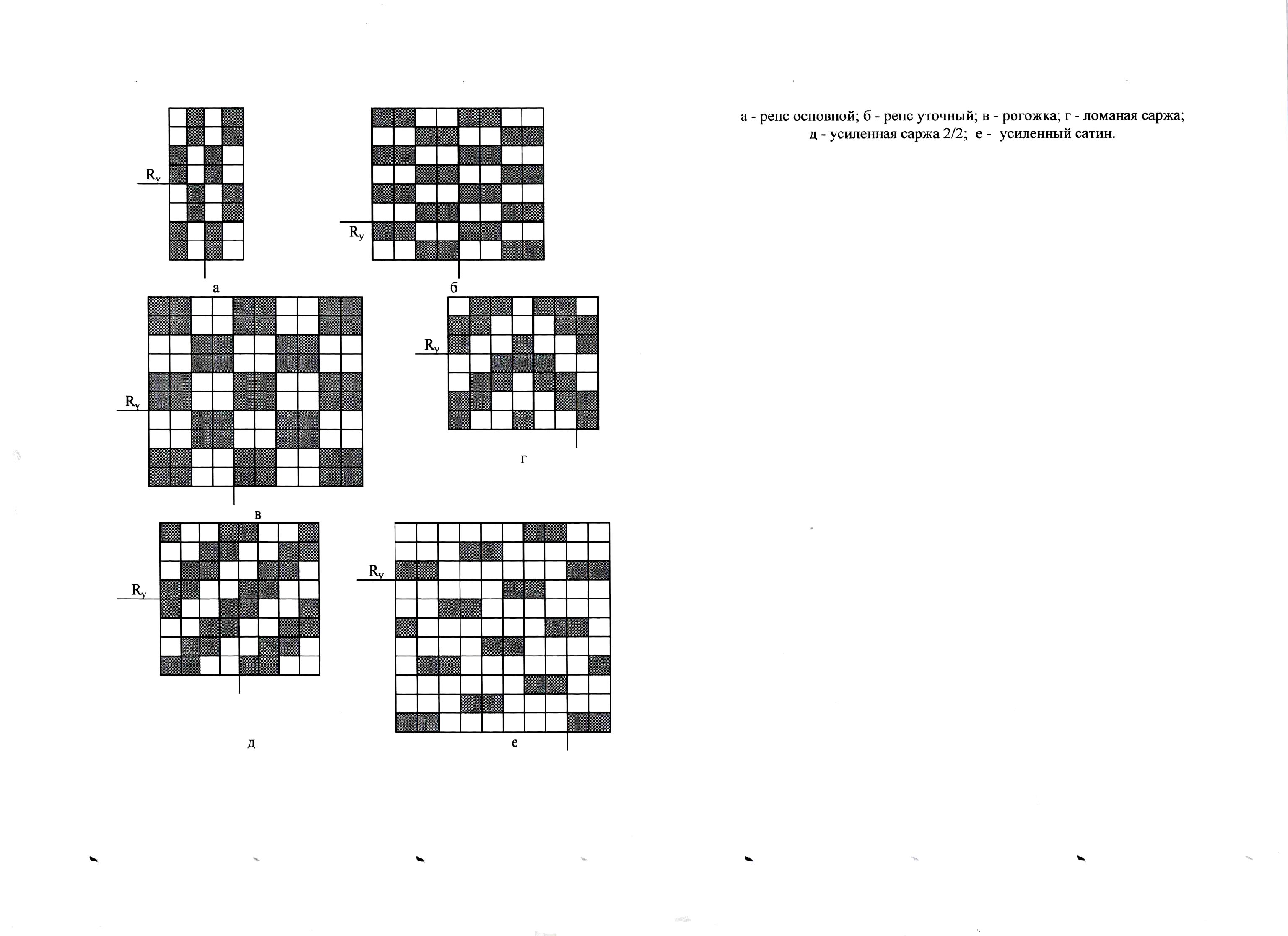

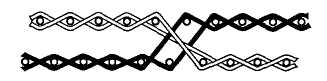

Мелкоузорчатые переплетения подразделяются на два подкласса: производные главных переплетений и комбинированные.

Производные переплетения образуются видоизменением главных. К ним относятся:

- производные атласного (сатинового) - усиленный атлас, усиленный сатин.

Производные переплетения получаются усилением одиночных основных или уточных перекрытий (рисунок 3).

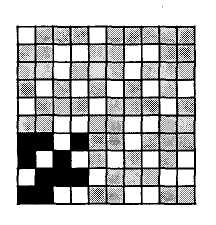

К комбинированным переплетениям относятся креповые, рельефные и др. Они образуются путем комбинации различных переплетений (рисунок 4 ).

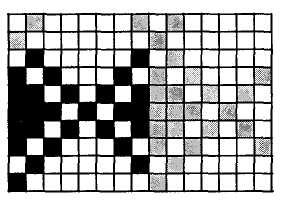

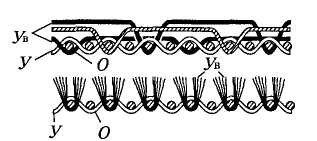

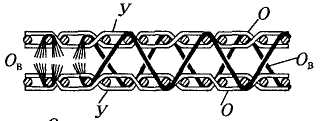

Сложные переплетения включают двойные, ворсовые перевивочные (ажурные). При их образовании участвует не менее трех систем нитей (рисунок 5).

-

а

в г

-

Rу

Rу

д е

а - полотняное; б - саржевое 1/2; в - саржа 2/1;

г - саржа 3/1; д - сатиновое; е - атласное.

Рисунок 2 - Простые (главные) переплетения

- производные полотняного переплетения, такие как рогожка, репс;

- производные саржевого переплетения - например, усиленная саржа, ломаная саржа;

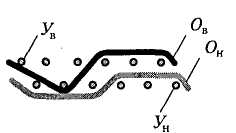

В двойных переплетениях лицевая и изнаночная стороны чаще всего образуются из нитей разного качества или цвета и могут иметь разные переплетения. Так как нити верхнего и нижнего переплетений располагаются одна над другой, то ткани двойного переплетения обладают значительной толщиной.

а

в

а - репс основной; б - репс уточный; в - рогожка; г - ломаная саржа; д - усиленная саржа 2/2; е - усиленный сатин.

Рисунок 3 - Производные переплетения

Двойные переплетения могут быть двухлицевые и двухслойные. Двухлицевые (полутораслойные) образуются из одной основы и двух утков или двух основ и одного утка (рис. 5 а). Двухслойные переплетения образуются двумя системами нитей основы и двумя - утка. Связь полотен осуществляется по всей площади ткани с помощью нижней основы, с помощью верхней основы (рис. 5 б) или с помощью специальной прижимной основы (рис. 5 г).

а б

в

а – креповое; б – вафельное; в - продольнополосатое

Рисунок 4 – Комбинированные переплетения

а

б в

г

д е

а - двухлицевое; б, в, - двухслойное; г - уточно-ворсовые до и после разрезания; д - основоворсовое двухполотенное; е - основоворсовое, полученное прутковым способом.

Рисунок 5 - Двойные и ворсовые переплетения

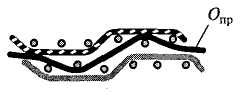

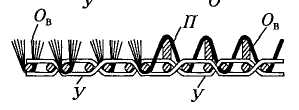

а б

Рисунок 6 – Перевивочное (а) и мешковое переплетения

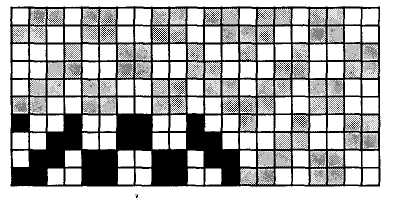

Ворсовые переплетения могут быть уточноворсовые (рисунок 5, г) и основоворсовые (рисунок 5, з,и). Поверхность тканей ворсовых переплетений покрыта подстриженным или махровым ворсом. В тканях ажурного переплетения нити основы лежат зигзагами, переходя из одного ряда в другой и составляя прозрачный рисунок, напоминающий мережку.

На рисунке 6 показаны перевивочное (ажурное и мешковое) переплетения.

Крупноузорчатые (жаккардовые) переплетения имеют большой раппорт (более 24). Такие переплетения вырабатывают на специальных жаккардовых машинах.

Методика выполнения работы

Определение вида переплетения. Приступая к анализу переплетения, прежде всего определяют направление основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани, после чего начинают зарисовку переплетения.

Нити основы всегда располагаются вдоль кромки. Если в образце нет кромки, ткань следует потянуть в обоих направлениях - обычно по утку ткань тянется сильнее. Если препарировальной иглой вынуть из анализируемого образца по несколько нитей обоих направлений, то нити утка будут изогнуты больше, чем нити основы (исключение составляют ткани репсового типа, имеющие тонкую основу и толстый уток). Нити основы обычно скручены сильнее, чем уточные; они более гладкие и жесткие, нити утка более рыхлые и мягкие. Чаще основные нити имеют направление крутки Z, уточные - S. Если в одном направлении ткани расположены крученые нити, а в другом одинарные, то кручеными будут нити основы.

Для распознавания лицевой и изнаночной сторон ткань следует положить так, чтобы одновременно можно было сравнить обе стороны. При этом основные и уточные нити в сравниваемых сторонах должны располагаться в одном направлении. У некоторых тканей различие лицевой и изнаночной сторон выявляется более резко, у других оно едва различимо. Рисунок переплетения выступает на лицевой поверхности рельефнее. Отделка лицевой стороны более тщательная, на ней меньше заметны кончики волокон. В ворсовых тканях разрезной ворс всегда располагается на лицевой стороне. В тканях с начесом ворс на лицевой стороне гуще, лучше закатан, короче пострижен, чем на изнаночной. В печатных тканях рисунок находится на лицевой стороне.

Из точечной пробы вырезают элементарные образцы в виде квадрата со стороной 50 мм. Пробу укладывают на столе лицевой стороной вверх с продольным расположением основы. Переплетения рассматривают с помощью текстильной лупы. Перед началом зарисовки переплетения с левой и нижней сторон пробы делают бахрому размером 3-5 мм. Затем с помощью препарировальной иглы отодвигают нижнюю нить и рассматривают порядок ее переплетения с нитями основы. Зарисовку переплетения делают на клетчатой бумаге, начиная с левого нижнего угла схемы. Основные перекрытия заштриховывают. Зарисовку перекрытий продолжают до тех пор, пока рисунок полностью не повторится, т.е. не будет зарисовано два раппорта. Затем первую нить удаляют и приступают к анализу второй нити и так до тех пор, пока не повторится рисунок переплетения по основе. На выполненной схеме переплетения очерчивают раппорт по основе и утку, определяют вид, подкласс и класс переплетения.

Анализ образцов следует начинать с простейших, т.е. с переплетений простого класса, затем переходить к мелкоузорчатым, и, наконец, сложным переплетениям. При этом надо помнить, что в простых переплетениях число нитей раппорта по основе всегда равно числу нитей раппорта по утку, в мелкоузорчатых же и сложных переплетениях очень часто число нитей раппорта по основе и по утку различно.

Рекомендуется работу проводить парами. Один студент рассматривает ткань в лупу и, наблюдая характер переплетения, диктует последовательность переплетения нитей (например, две основные нити сверху, одна снизу, три сверху, три снизу и т.д.); другой студент ведет запись на клетчатой бумаге, закрашивая клетки, соответствующие лежащим сверху основным нитям. Затем студенты меняются местами, вторично проводят зарисовку и сверяют полученные результаты.

Определение плотности ткани. Для определения плотности ткани по основе По и утку Пу вырезают элементарные пробы размером 110х60 мм в количестве двух - по основе и трех - по утку. Подготовка проб к анализу заключается в выравнивании их размеров до 100х50 мм удалением нитей с четырех сторон пробы. Плотность ткани определяют путем подсчета нитей основы и утка по бахроме на длине 50 мм короткой стороны элементарной пробы и пересчета на длину 100 мм. Плотность рассчитывают как среднее арифметическое двух измерений по основе и трех измерений по утку.

Определение толщины нитей. Определение линейной плотности нитей основы и утка проводят на тех же пробах, которые уже были использованы для определения плотности тканей. Бахрому коротких сторон элементарных проб срезают, выравнивая их длину до 100 мм. От каждой элементарной пробы с двух длинных сторон вынимают по 25 нитей и складывают в пучок по 50 нитей с суммарной длиной нитей в каждом 5 м. Каждый пучок взвешивают на торсионных весах с погрешностью до 1 мг. Массу нитей определяют как среднее арифметическое измерений двух пучков нитей основы и трех нитей утка. Далее рассчитывают линейную плотность нитей основы и утка по формуле:

Т=![]() ,

текс, (1)

,

текс, (1)

где m - масса нитей основы или утка, мг;

L -длина нитей в пучке, м;

Расчетный диаметр нитей определяют по формуле:

dp=![]() ,

мм, (2)

,

мм, (2)

где А - коэффициент, зависящий от волокнистого состава и строения нити, определяемый по таблице 1.

Таблица 1- Значения коэффициента А

Вид текстильной нити |

Значения А |

Пряжа хлопчатобумажная |

1,19 - 1,26 |

Пряжа льняная |

1,00 - 1,19 |

Пряжа шерстяная гребенная |

1,26 - 1,30 |

Пряжа шерстяная аппаратная |

1,30 - 1,35 |

Пряжа вискозная |

1,24 - 1,26 |

Шелк-сырец |

1,05 - 1,07 |

Химическая комплексная нить |

1,18 - 1,20 |

Для определения волокнистого состава нитей используют метод, основанный на анализе характера горения. При сжигании пробы (пучков нитей основы и нитей утка) отмечают ее поведение при поднесении к пламени, внесении в пламя и удалении из него, запах при горении и вид остатка после сжигания. Так, хлопковые, льняные, вискозные волокна горят без плавления с запахом жженой бумаги, образуя пепел серого цвета. Натуральный шелк и шерсть горят медленно, расплавляясь и скручиваясь в направлении от пламени, с запахом жженого рога. После сжигания они образуют хрупкую черную массу, легко растирающуюся в порошок. Ацетатные, триацетатные и синтетические волокна горят с плавлением, при этом ацетатные и триацетатные волокна создают запах уксусной кислоты, поливинилхлоридные - запах хлора, полиамидные - запах сургуча с выделением белого дымка; при горении полиэфирных волокон наблюдается черный дымок с копотью. После сгорания ацетатных, триацетатных и полиакрилонитрильных волокон образуется черный шарик неправильной формы, легко раздавливаемый пальцами. Остаток после сжигания полиамидных волокон - твердый шарик серого цвета, который невозможно раздавить пальцами; у полиэфирных волокон он черного цвета, а у полиолефиновых - желто-коричневого цвета.

Определение линейной и поверхностной плотности тканей. Линейная плотность тканей МL, г/м - масса 1 м длины ткани при ее фактической ширине (погонного метра) - может быть определена путем пересчета массы точечной пробы m, г, длиной L, мм. Для ее определения взвешивают точечный образец на технических весах после выдерживания его в нормальных условиях в течение 24 часов. Расчет линейной плотности проводят по формуле:

МL=![]() ,г/м

, (3)

,г/м

, (3)

где m - масса точечной пробы, г;

L - длина точечной пробы, мм.

Расчет поверхностной плотности осуществляют по формуле:

МS=![]() ,г/м

2

, (4)

,г/м

2

, (4)

где В - ширина точечной пробы, мм.

Поверхностная плотность может быть рассчитана по структурным показателям ткани как:

МSP=0,01(ПоТо+Пу

Ту)![]() ,

(5)

,

(5)

где - коэффициент, учитывающий изменения массы, происходящие при выработке ткани. Коэффициент определяется по таблице 2..

Таблица 2 - Коэффициент , учитывающий изменения массы ткани, происходящие при выработке и отделке

-

Материал

Коэффициент

Ткани:

хлопчатобумажные

1,04

грубосуконные

1,25

тонкосуконные

1,30

гребенные шерстяные

1,07

льняные

0,90

Отклонение значений поверхностной плотности, полученных экспериментальным и расчетным методами, равное

![]() ,

(6)

,

(6)

не должно превышать 2 %.

Определение характеристик заполнения. Линейное заполнение показывает, какую часть линейного участка ткани занимают поперечники параллельно лежащих нитей основы или утка. Показатели линейного заполнения по основе Ео и утку Еу, %, рассчитывают по формулам:

Ео=dоПо; Еу= dуПу, %, (7)

где dо, dу - расчетные диаметры нитей основы и утка, мм.

Поверхностное заполнение ЕS, %, показывает какую часть площади ткани занимают нити обеих систем с учетом того, что в местах перекрытий нити накладываются одна на другую и, следовательно, их проекция меньше суммы площадей, занимаемых каждой системой в отдельности. Поверхностное заполнение рассчитывают как:

ЕS=Ео+Еу-0,01 Ео Еу, % (8)

Объемное заполнение Еv, %, показывает какую часть объема ткани составляет суммарный объем нитей основы и утка. Объемное заполнение определяют как:

Еv=![]() ,%,

(9)

,%,

(9)

где

![]() -

объемная масса ткани и нити, мг/мм3.

-

объемная масса ткани и нити, мг/мм3.

Объемная масса ткани определяется как:

![]() ,мг/мм3,

(10)

,мг/мм3,

(10)

где m - масса образца ткани, г;

L, B, h - соответственно длина, ширина и толщина образца

ткани, мм.

Объемная масса нитей определяется по таблице 3.

Таблица 3 - Объемная масса нитей

Вид нити, волокнистый состав |

Объемная

масса,

|

Пряжа: |

|

Льняная |

0,9 - 1,0 |

Хлопчатобумажная |

0,8 - 0,9 |

Вискозно-штапельная |

0,8 |

Шелковая |

0,7 - 0,8 |

Шерстяная |

0,7 - 0,8 |

Нити комплексные: |

|

Стеклянные |

0,7 - 2,0 |

Шелк-сырец |

1,1 |

Вискозные |

0,8 - 1,2 |

Ацетатные |

0,6 - 1,0 |

Капроновые |

0,6 - 0,9 |

Заполнение по массе Еm ткани показывает, какую часть масса нитей основы и утка занимает от максимальной массы, которую ткань имела бы при полном отсутствии пор (в ткани, в нитях, в волокнах) и определяется как:

Еm=![]() 100,%,

(11)

100,%,

(11)

где

![]() - плотность волокнистого материала

ткани, мг/мм3,

которая определяется по таблице 4.

- плотность волокнистого материала

ткани, мг/мм3,

которая определяется по таблице 4.

Таблица 4 - Плотность волокнистого материала

Материал |

Плотность, , мг/мм3 |

1 |

2 |

Натуральные волокна |

|

асбест |

2,1 - 2,3 |

хлопок |

1,50 - 1,56 |

рами |

1,51 - 1,55 |

лен |

1,50 |

пенька |

1,48 |

джут и кенаф |

1,48 |

шелк |

1,33 - 1,34 |

шерсть |

1,30 - 1,32 |

Химические волокна |

|

вискозное |

1,50 - 1,54 |

медно-аммиачное |

1,52 |

Продолжение таблицы 4

ацетатное |

1,31 - 1,33 |

триацетатное |

1,28 |

полиамидные (капрон) |

1,14 |

полиакрилонитрильные |

1,18 - 1,19 |

полиэфирные (лавсан) |

1,38 - 1,39 |

полиэтиленовые |

0,92 - 0,95 |

полипропиленовые |

-,9 |

хлориновые |

1,47 - 1,6 |

энант |

1,1 |

поливинилспиртовые |

1,26 |

фортизан |

1,52 |

виньон |

1,33 - 1,37 |

стеклянные |

2,4 - 2,6 |

Общая пористость R, %, показывает, какую часть объема ткани занимает суммарный объем всех видов пор (внутри волокон, нитей и между нитями), и определяется как:

R=100-Еm, % (12)

Результаты работы представить в виде таблиц 5-8.

Таблица 5 - Результаты определения вида переплетения

|

Признаки, определяющие |

Схема |

Вид |

|

Обра-зец ткани |

Направле-ния основы и утка |

лицевую и изнаноч-ную стороны |

Переплете-ния с указанием раппорта |

Переплете-ния, класс, подкласс |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Таблица 6 - Результаты определения плотности ткани

№ |

Направление |

Количество |

Плотность |

|

образца |

раскроя |

нитей на 50 мм длины |

по образцу |

средняя по направлению |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Таблица 7 - Результаты определения толщины нитей

№ |

Нап- |

Масса, г |

Линей |

Волок- |

Коэф- |

Расчет- |

|

об-разца |

рав- ле-ние рас-кроя |

пучка |

средняя пучков по направ-лению |

ная плот-ность, текс |

нис-тый состав |

фици-ент А |

ный диаметр, мм |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

Таблица 8 - Результаты определения линейной и поверхностной плотности ткани

Масса точечной пробы, г |

Длина точечной пробы, L, мм |

Ширина точечной пробы, В, мм |

1 |

2 |

3 |

Продолжение таблицы 8

Линейная |

Поверхностная плотность, г/м2 |

Отклонение, |

|

плотность, МL, г/м |

эксперимен-тальная, МS |

расчетная, МSP |

|

4 |

5 |

6 |

7 |

Таблица 9 - Результаты определения характеристик заполнения

Расчетный диаметр, мм, нитей |

Плотность ткани |

Линейное заполнение, % |

|||

основы, dро |

утка dру |

по основе, По |

по утку, Пу |

по основе, Ео |

по утку, Еу |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

Продолжение таблицы 9

Поверхностное заполнение, Е S, % |

Объемное заполнение, ЕV , % |

Заполнение по массе, Е m, % |

Общая пористость, R, % |

1 |

2 |

3 |

4 |

Вопросы для самоподготовки

Дайте определение понятиям «ткань», «переплетение», «перекрытие», «сдвиг», «раппорт», «поле связи», «поле контакта», «свободное поле», «поле просвета».

Классификация ткацких переплетений. Опишите основные виды переплетений, относящиеся к простым, мелкоузорчатым, сложным переплетениям с зарисовкой схемы переплетения. Какие переплетения относятся к крупноузорчатым?

Где граница между классами мелкоузорчатых и крупноузорчатых переплетений?

По какому признаку ткацкие переплетения относят к классу сложных?

Как производится отбор проб для лабораторных исследований тканей?

Опишите методику определения вида переплетения, плотности ткани?

Какие характеристики используют для оценки толщины нитей основы и утка? Опишите методику их определения.

Характеристики массы тканей и методики их определения.

Характеристики заполнения тканей и методики их определения.