- •Оглавление

- •2.10.1. Вопросы для самостоятельной подготовки 58

- •3.5.1. Вопросы для самостоятельной подготовки 73

- •4.1. Основные понятия и определения 76

- •Предисловие

- •Введение. Предмет, значение, Основные разделы и методы физической химии

- •Глава 1. Первый закон термодинамики. Термохимия

- •1.1. Основные понятия и определения

- •1.2. Внутренняя энергия, теплота и работа. Первый закон термодинамики

- •1.3. Применение первого закона термодинамики к различным процессам. Закон Гесса

- •1.4. Термохимия

- •1.5. Термическая устойчивость соединений

- •1.6. Теплоемкость

- •1.7. Влияние температуры на тепловые эффекты различных процессов. Закон Кирхгофа

- •1.8. Контрольные вопросы, задания и тесты

- •1.8.1. Вопросы для самостоятельной подготовки

- •1.8.2. Задачи для самостоятельного решения

- •1.8.3. Тестовые задания для самоконтроля

- •Глава 2. Второй и третий законы термодинамики. Термодинамические потенциалы

- •2.1. Основные термодинамические понятия

- •2.2. Второй закон термодинамики

- •2.3. Энтропия как критерий самопроизвольности процесса и равновесия в изолированной системе. Изменение энтропии в различных процессах

- •2.4. Третий закон термодинамики. Постулат Планка

- •2.5. Влияние давления на энтропию. Гипотеза Капустинского о состоянии вещества в глубинных зонах Земли

- •2.6. Термодинамические потенциалы

- •2.7. Свободная энергия Гиббса и закономерности появления самородных элементов

- •2.8. Характеристические функции. Уравнения Гиббса-Гельмгольца

- •2.9. Химический потенциал. Активность

- •2.10. Контрольные вопросы, задачи и тесты

- •2.10.1. Вопросы для самостоятельной подготовки

- •2.10.2. Задачи для самостоятельного решения

- •2.10.3. Тестовые задания для самоконтроля

- •Глава 3. Химическое равновесие

- •3.1. Уравнение изотермы химической реакции. Константа химического равновесия

- •3.2. Уравнение изотермы и направление химической реакции. Принцип смещения равновесия Ле Шателье - Брауна

- •3.3. Влияние температуры на химическое равновесие. Уравнения изобары и изохоры химической реакции

- •3.4. Химическое равновесие гетерогенных химических реакций

- •3.5. Контрольные вопросы и задачи

- •3.5.1. Вопросы для самостоятельной подготовки

- •3.5.2. Задачи для самостоятельного решения

- •Глава 4. Фазовые равновесия

- •4.1. Основные понятия и определения

- •4.2. Правило фаз Гиббса

- •4.3. Понятие о физико-химическом анализе. Термический анализ

- •4.4. Однокомпонентные гетерогенные системы. Уравнение Клапейрона - Клаузиуса

- •4.5. Фазовые диаграммы однокомпонентных гетерогенных систем

- •4.5.1. Фазовая диаграмма воды

- •4.5.2. Полиморфизм

- •4.5.3. Фазовая диаграмма серы

- •4.6. Фазовые диаграммы двухкомпонентных гетерогенных систем с эвтектикой

- •4.7. Диаграммы с конгруэнтно и инконгруэнтно плавящимися химическими соединениями

- •4.8. Твердые растворы. Понятие об изоморфизме

- •4.8.1. Непрерывные твердые растворы

- •4.8.2. Ограниченные твердые растворы

- •4.9. Контрольные вопросы

- •Глава 5. Растворы

- •5.1. Общая характеристика растворов

- •5.2. Парциальные молярные величины

- •5.3. Давление насыщенного пара компонента над раствором. Законы Рауля и Генри. Растворимость газов в жидкостях

- •5.4. Диаграммы «давление - состав», «температура – состав» и законы Коновалова для реальных систем

- •5.5. Закономерности общего давления пара над смесью двух летучих жидкостей. Обоснование законов Коновалова

- •5.6. Разделение жидких бинарных летучих смесей перегонкой

- •5.7. Осмотическое давление

- •5.8. Взаимная растворимость жидкостей

- •5.9. Закон распределения Нернста. Экстракция

- •5.10. Растворимость твердых веществ в жидкостях

- •5.11. Понижение температуры замерзания и повышение температуры кипения растворов

- •5.12. Контрольные вопросы

- •Литература

5.4. Диаграммы «давление - состав», «температура – состав» и законы Коновалова для реальных систем

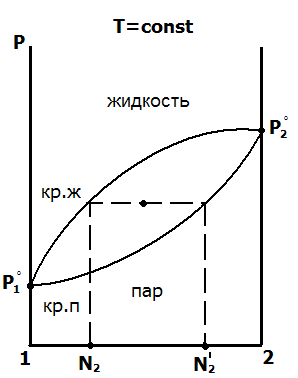

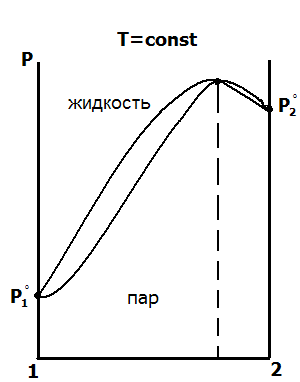

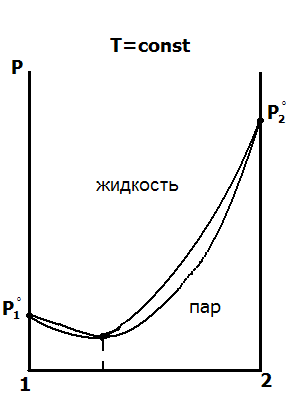

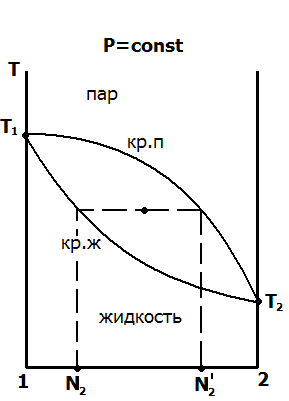

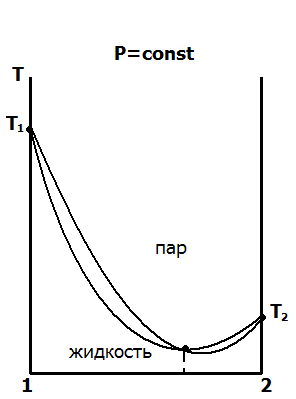

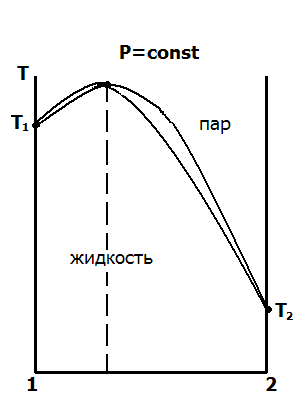

Диаграммы «давление – состав» для реальных растворов без экстремума и с экстремумом изображены в верхнем ряду рис. 5.6. Первый закон Коновалова выполняется и для реальных растворов.

рис. 5.6. Диаграммы «давление – состав» и «температура – состав» для реальных (неидеальных) бинарных летучих жидкостей

Как видно из рисунков с экстремумами, в точках экстремума кривые жидкости и пара соприкасаются, то есть состав жидкости и пара в точках экстремума одинаков. Этот вывод называется вторым законом Коновалова. В термодинамической теории растворов оба закона Коновалова теоретически обоснованы. Их обоснование приводится в параграфе 5.5. Смеси, соответствующие по составу точкам экстремума, называются азеотропными, или нераздельно кипящими. Они ведут себя при нагревании как один компонент, их нельзя разделить простой перегонкой.

Равновесие «жидкость – пар» часто удобнее рассматривать при условии постоянства давления. В этом случае диаграммы «температура – состав» характеризуют температуру кипения жидкостей в зависимости от состава (кривая жидкости) и равновесный состав насыщенного пара при температуре кипения жидкости (кривая пара). Диаграммы «температура – состав» приведены в нижнем ряду на рис. 5.6. При этом следует обратить внимание, что кривые жидкости и область жидкой фазы находятся в этом случае в нижней части диаграммы, а область пара и кривая пара – в верхней части.

Компонент, который более летуч, в данном случае компонент 2, имеет более высокое давление насыщенного пара Рº2 , чем первый, и более низкую температуру кипения.

5.5. Закономерности общего давления пара над смесью двух летучих жидкостей. Обоснование законов Коновалова

В предыдущих параграфах главы мы рассматривали жидкости, имеющие достаточно высокое давление собственного пара. Их называют летучими жидкостями. К смесям летучих жидкостей относятся, например, нефть и продукты её первичной переработки: бензин, керосин.

Рассмотрим двухкомпонентную жидкую

летучую смесь с давлением паров над

чистыми веществами

![]() и

и

![]() .

Допустим, что оба компонента неограниченно

растворимы друг в друге и смесь паров

над идеальным раствором подчиняется

законам идеальных газов. Допустим также,

что

>

.

Такая система, как мы уже знаем, подчиняется

уравнению Дюгема – Маргулеса (5.13):

.

Допустим, что оба компонента неограниченно

растворимы друг в друге и смесь паров

над идеальным раствором подчиняется

законам идеальных газов. Допустим также,

что

>

.

Такая система, как мы уже знаем, подчиняется

уравнению Дюгема – Маргулеса (5.13):

dlnP1

= -

![]() dlnP2

dlnP2

По закону Дальтона,

![]() (5.29)

(5.29)

Молярные доли со штрихом относятся к фазе пара.

Из (5.13):

![]() , (5.30)

, (5.30)

откуда

![]() (5.31)

(5.31)

Заменим

![]() по уравнению (5.29)

по уравнению (5.29)

![]() (5.32)

(5.32)

Разделим левую и правую части (5.32) на dN2 :

![]() (5.33)

(5.33)

Общее давление пара над смесью двух летучих жидкостей равно сумме парциальных давлений:

Р = Р1 + Р2 (5.34)

Возьмём производную по N2 от обеих частей уравнения (5.34):

![]() (5.35)

(5.35)

Подставим в (5.35) значение dP1/dN2 из (5/33):

![]()

(5.36)

(5.36)

где

![]() называется коэффициентом разделения.

Он зависит от состава смеси. Чем больше

отличается состав смеси от состава

равновесного с ней пара, тем больше α

отличается от единицы и тем легче

разделить летучую смесь на компоненты

методом перегонки.

называется коэффициентом разделения.

Он зависит от состава смеси. Чем больше

отличается состав смеси от состава

равновесного с ней пара, тем больше α

отличается от единицы и тем легче

разделить летучую смесь на компоненты

методом перегонки.

Уравнение (5.36) является основным уравнением для неограниченно смешивающихся жидких бинарных летучих смесей. Проанализируем это уравнение. С ростом содержания компонента в растворе его парциальное давление всегда увеличивается, т.е. dP2/dN2 >0 и dP1/dN1 >0 , а общее давление пара над раствором с изменением состава раствора может как увеличиваться, так и уменьшаться.

Если общее давление пара над раствором увеличивается с ростом содержания второго компонента в растворе, т. е. dP/dN2 >0 то из уравнения (5.36):

>

0 и

>

0 и

![]() (5.37)

(5.37)

и поэтому

![]() , а

, а

![]() (5.38)

(5.38)

И наоборот, если общее давление пара над раствором уменьшается с ростом молярной доли второго компонента N2, то

![]() , а

, а

![]() (5.39)

(5.39)

Неравенства (5.38) и (5.39) выражают первый закон Коновалова, сформулированный нами ранее на основе анализа диаграмм, в параграфе 5.3.: «Пар над смесью двух летучих жидкостей относительно богаче тем компонентом, добавление которого к жидкости повышает общее давление над раствором при постоянной температуре или понижает температуру кипения раствора при постоянном давлении».

Если на кривой Р=f(N2) имеется экстремум, то в точке экстремума

dP/dN2=0 (5.40)

Тогда, из (5.36) получим:

=0

и

![]() (5.41)

(5.41)

Отсюда получим, что в точке экстремума

![]()

![]() (5.42)

(5.42)

Соотношения (5.42) являются теоретическим обоснованием второго закона Коновалова, сформулированного на основе анализа диаграмм в параграфе 5.4.: «Точки экстремума на кривых общее давление пара – состав раствора или на кривых температура кипения – состав раствора отвечают растворам, состав которых одинаков с составом равновесного с ним пара».