- •Функциональная схема схемного устройства управления

- •Временная диаграмма работы датчика сигналов

- •Функциональная схема микропрограммного устройства управления (уСi - управляющие сигналы, вырабатываемые устройством управления)

- •Программное обеспечение эвм

- •2 Класса задач:

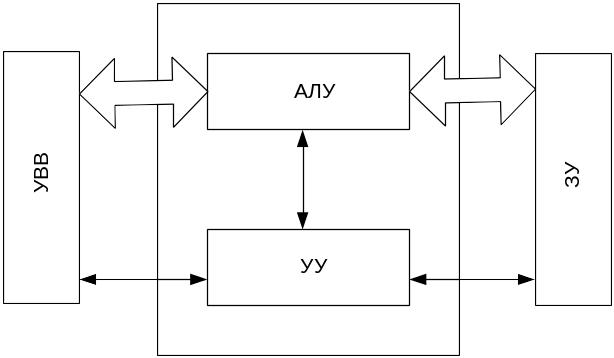

- •Структурная схема простейшего процессора.

- •2 Основных параметра:

- •Организация хранения данных и алгоритмы доступа к ним

- •Защитный слой

- •(49) Накопители на оптических дисках cd-rom. Назначение, принцип работы и технические характеристики.

- •(50) Накопители на оптических дисках dvd-rom. Назначение, принцип работы и технические характеристики.

- •(51) Накопители на оптических дисках Blu - Ray. Назначение, принцип работы и технические характеристики.

- •Внутренние прерывания

- •Внешние прерывания

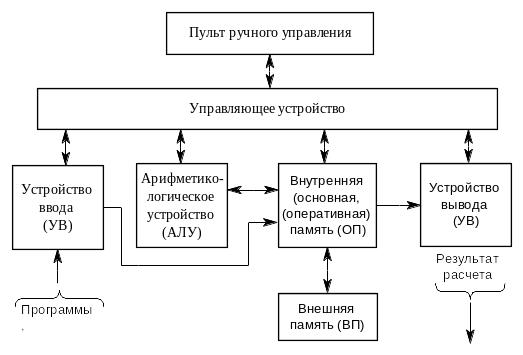

(1) Общая структура ЭВМ и назначение ее элементов

АЛУ - производит арифметические и логические преобразования над поступающими в него машинными словами, т.е. кодами определенной длины, представляющими собой числа или другой вид информации.

Память - хранит информацию, передаваемую из других устройств, в том числе поступающую извне через устройство ввода, и выдает во все другие устройства информацию, необходимую для протекания вычислительного процесса.

Устройство управления (УУ) - автоматически, без участия человека, управляет вычислительным процессом, посылая всем другим устройствам сигналы, предписывающие те или иные действия, в частности, заставляет ОП пересылать необходимые данные, включать АЛУ на выполнение необходимой операции, перемещает полученный результат в необходимую ячейку ОП.

Пульт управления - позволяет оператору вмешиваться в процесс решения задачи, т.е. давать директивы устройству управления.

Устройство ввода - позволяет ввести программу решения задачи и исходные данные в ЭВМ и поместить их в ОП.

Устройство вывода - служит для вывода из ЭВМ результатов обработки исходной информации.

Алгоритм - это совокупность правил, строго следуя которым можно перейти от исходных данных к конечному результату.

Совокупностью правил - последовательность арифметических и логических операций.

Программа - это запись алгоритма в форме, воспринимаемой ЭВМ. Любая программа состоит из отдельных команд. Каждая команда предписывает определенное действие и указывает, над какими операндами это действие производится. Программа представляет собой совокупность команд, записанных в определенной последовательности, обеспечивающих решение задачи на ЭВМ.

(2) Элементы ЭВМ и их назначение.

ЭВМ:

программные средства (software) – программное (математическое) обеспечение

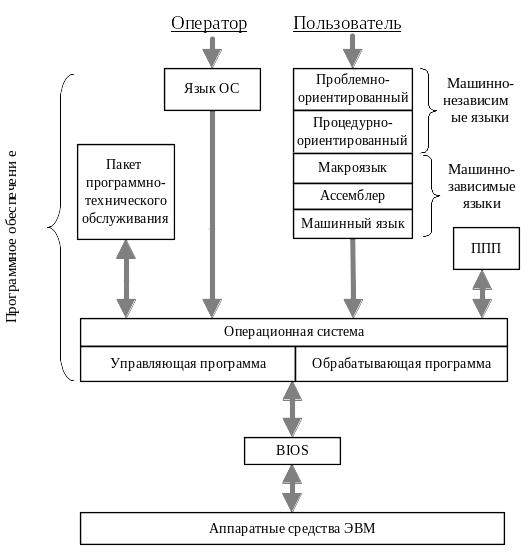

Система программного (математического) обеспечения - это комплекс программных средств, в котором можно выделить операционную систему, комплект программ технического обслуживания и пакеты прикладных программ.

Операционная система (ОС) - это центральная и важнейшая часть программного обеспечения ЭВМ, предназначенная для эффективного управления вычислительным процессом, планирующая работу и распределение ресурсов ЭВМ, автоматизации процесса подготовки программ и организации их выполнения при различных режимах работы машины, облегчения общения оператора с машиной.

Управляющие программы - осуществляют управление работой устройств ЭВМ, т.е. координируют работу устройств в процессе ввода, подготовку и выполнение других программ.

Обрабатывающие программы - осуществляют работу по подготовке новых программ для ЭВМ и исходных данных для них, например, сборка отдельно транслируемых модулей в одну или несколько исполняемых программ, работы с библиотеками программ, перезаписи массивов информации между ВП и т.д.

аппаратные средства (hardware)

АЛУ

УУ

УВВ

Пульт управления

Блоки памяти

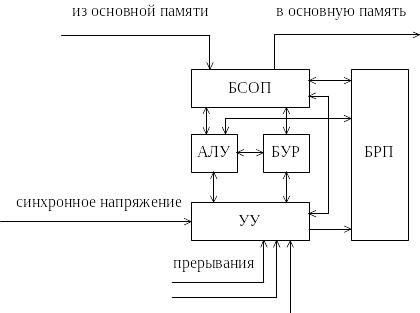

(3) Общая структура центрального процессора.

АЛУ – арифметико-логическое устройство

УУ – устройство управления

БУР – блок управления регистров

БСОП – блок связи с основной памятью

БРП – блок регистровой памяти

ОП – основная память (ПЗУ или ОЗУ, L2 кэш)

(4) Назначение элементов центрального процессора

Центральный процессор - это центральное устройство компьютера, которое выполняет операции по обработке данных и управляет периферийными устройствами компьютера. У компьютеров четвёртого поколения и старше функции центрального процессора выполняет микропроцессор на основе СБИС, содержащей несколько миллионов элементов, конструктивно созданный на полупроводниковом кристалле путём применения сложной микроэлектронной технологии.

В состав центрального процессора входят:

устройство управления (УУ)

Устройство управления организует процесс выполнения программ и координирует взаимодействие всех устройств ЭВМ во время её работы.

арифметико-логическое устройство (АЛУ)

Арифметико-логическое устройство выполняет арифметические и логические операции над данными: сложение, вычитание, умножение, деление, сравнение и др.

запоминающее устройство (ЗУ) на основе регистров процессорной памяти и кэш-памяти процессора

Запоминающее устройство - это внутренняя память процессора.

Регистры служит промежуточной быстрой памятью, используя которые, процессор выполняет расчёты и сохраняет промежуточные результаты.

Для ускорения работы с оперативной памятью используется кэш-память, в которую с опережением подкачиваются команды и данные из оперативной памяти, необходимые процессору для последующих операций.

генератор тактовой частоты (ГТЧ)

Генератор тактовой частоты генерирует электрические импульсы, синхронизирующие работу всех узлов компьютера. В ритме ГТЧ работает центральный процессор.

Основные характеристики процессора:

Быстродействие (вычислительная мощность)

среднее число операций процессора в секунду

Тактовая частота в МГц

Количеству тактов в секунду.

Такт - это промежуток времени между началом подачи текущего импульса ГТЧ и началом подачи следующего.

Разрядность процессора

Максимальное количество бит информации, которые могут обрабатываться и передаваться процессором одновременно. Разрядность процессора определяется разрядностью регистров, в которые помещаются обрабатываемые данные. Например, если регистр имеет разрядность 2 байта, то разрядность процессора равна 16 (2x8); если 4 байта, то 32; если 8 байтов, то 64.

(5) ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ПРОЦЕССОРА

Операции

запись числа в регистр;

инвертирование содержимого разрядов регистра;

пересылка содержимого регистров;

сдвиг содержимого регистра;

сложение кодов;

поразрядные логические операции или анализ разрядов;

операция счета с +1 или с -1 (инкремент или декремент).

Все эти действия выполняются в устройстве, называемом процессором, которое в общем случае состоит из двух устройств - операционного (ОУ) и управляющего (УУ):

ОУ - выполняет указанные элементарные операции.

УУ - управляет ОУ, задавая необходимую последовательность выполнения этих операций.

В абсолютном большинстве случаев устройства обработки цифровой информации имеют многоуровневую структуру, т.е. построены по принципу "матрешки". Это означает, что УУ и ОУ могут сами распадаться на пары УУ' и ОУ', которые, в свою очередь, также могут распадаться на соответствующие УУ и ОУ. Все зависит от степени детализации рассмотрения данного цифрового устройства. Этот принцип многоуровневости справедлив для всех устройств ЭВМ.

Только самые простейшие процессоры имеют один уровень, и могут быть в чистом виде разложены на УУ и ОУ, состоящие из комбинационных логических схем, способных выполнять элементарные арифметико-логические операции.

Понятия микрооперации и микропрограммы относительны и требуют конкретизации уровня рассмотрения процессора, поскольку один такт верхнего уровня может включать в себе несколько тактов нижнего уровня.

Для устранения путаницы при изучении основных принципов построения элементарных процессоров будем считать, что:

процессор имеет один уровень;

процессор пользуется одной тактовой последовательностью;

значок АЛУ обозначает комплекс комбинационных схем, способных выполнять двоичное суммирование, сдвиг двоичного числа, простейшие поразрядные логические операции;

узлы микропроцессора, не относящиеся непосредственно к схеме управления, будем считать вспомогательными узлами АЛУ или, точнее, узлами, обеспечивающими нормальное функционирование АЛУ.

(6) Принципы работы процессора.

Принцип работы процессора.

Процессор является одним из тех устройств, которые все время должен работать. Процессор ПК не может быть выключен.

Процессор обрабатывает команды, полученные от пользователя. А в остальное время он может получать сигналы от мыши, от других компьютеров, от гибких и жестких дисков. Он успевает несколько раз в течение секунды подзарядить оперативную память, обслужить внутренние часы компьютера, отдать распоряжение, как правильно отображать информацию на экране, и выполнить множество прочих дел.

Система прерываний процессора.

Существует 256 видов прерываний. Прерывания прерывают работу процессора над текущим заданием и направляют его на выполнение другой программы. Для каждого устройства есть прерывание под своим уникальным номером. Если какое либо устройство хочет обратить на себя внимание процессора, то оно посылает ему сигнал и свой идентификационный номер. После этого процессор обратиться в специальную область памяти – вектор прерываний, где сможет найти руководство по использованию устройства и начнет с ним работу.

Новые сигналы прерываний могут временно приостановить работу текущей программы, и вернуться к ней по окончании работы с пришедшим прерыванием.

Подсистема прерываний должна обеспечивать выполнение следующих функций:

обнаружение изменения состояния внешней среды (запрос на прерывание);

идентификация источника прерывания;

разрешение конфликтной ситуации в случае одновременного возникновения нескольких запросов (приоритет запросов);

определение возможности прерывания текущей программы (приоритет программ);

фиксация состояния прерываемой (текущей) программы;

переход к программе, соответствующей обслуживаемому прерыванию;

возврат к прерванной программе после окончания работы прерывающей программы.

(7) Внутренне устройство процессора.

Архитектура фон Неймана

классическая

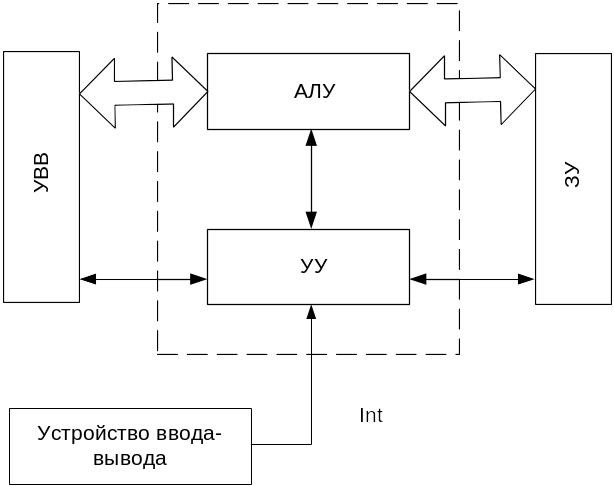

с прерыванием

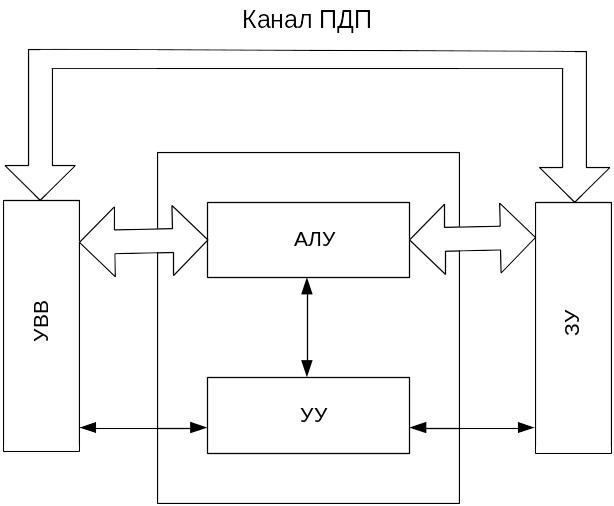

с каналом ПДП (прямого доступа к памяти)

каналом ПДП (прямого доступа к памяти)

Принципы фон Неймана:

Принцип однородности памяти

Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Поэтому ЭВМ не различает, что хранится в данной ячейке памяти — число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными.

Принцип адресуемости памяти

Основная память структурно состоит из пронумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка. Отсюда следует возможность давать имена областям памяти, так, чтобы к хранящимся в них значениям можно было бы впоследствии обращаться или менять их в процессе выполнения программы с использованием присвоенных имен.

Принцип последовательного программного управления

Предполагает, что программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности.

Принцип жесткости архитектуры

Неизменяемость в процессе работы топологии, архитектуры, списка команд

(8) Операционные устройства (АЛУ).

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) - центральная часть процессора, выполняющая арифметические и логические операции. АЛУ реализует важную часть процесса обработки данных. Она заключается в выполнении набора простых операций.

Основные категории:

арифметические

процедура обработки данных, аргументами и результатом которой являются числами (сложение, вычитание, умножение, деление)

логические

процедура, осуществляющая построение сложного высказывания (операции И, ИЛИ, НЕ)

операции над битами

сдвиги

Классификация АЛУ

По способу действия над операндами:

последовательные

операнды представляются в последовательном коде, а операции производятся последовательно во времени над их отдельными разрядами;

параллельные

операнды представляются параллельным кодом, и операции совершаются параллельно во времени над всеми разрядами операндов.

По способу представления чисел:

для чисел с фиксированной точкой;

для чисел с плавающей точкой;

для десятичных чисел.

По характеру использования элементов и узлов:

блочные - операции над числами с фиксированной и плавающей точкой, десятичными числами и алфавитно-цифровыми полями выполняются в отдельных блоках, при этом повышается скорость работы, так как блоки могут параллельно выполнять соответствующие операции, но значительно возрастают затраты оборудования;

многофункциональные - операции для всех форм представления чисел выполняются одними и теми же схемами, которые коммутируются нужным образом в зависимости от требуемого режима работы.

По своим функциям АЛУ является операционным блоком, выполняющим микрооперации, обеспечивающие приём из других устройств (например, памяти) операндов, их преобразование и выдачу результатов преобразования в другие устройства. Арифметическое-логическое устройство управляется управляющим блоком, генерирующим управляющие сигналы, инициирующие выполнение в АЛУ определённых микроопераций. Генерируемая управляющим блоком последовательность сигналов определяется кодом операции команды и оповещающими сигналами.

Операции в АЛУ

операции двоичной арифметики для чисел с фиксированной точкой;

операции двоичной (или шестнадцатеричной) арифметики для чисел с плавающей точкой;

операции десятичной арифметики;

операции индексной арифметики (при модификации адресов команд);

операции специальной арифметики;

операции над логическими кодами (логические операции);

операции над алфавитно-цифровыми полями.

(9) Управляющие устройства (УУ).

Для реализации любой команды необходимо на соответствующие управляющие входы любого устройства компьютера подать определенным образом распределенную во времени последовательность управляющих сигналов. Часть цифрового вычислительного устройства, предназначенная для выработки этой последовательности, называется устройством управления.

Любое действие, выполняемое в операционном блоке, описывается некоторой микропрограммой и реализуется за один или несколько тактов. Элементарная функциональная операция, выполняемая за один тактовый интервал и приводимая в действие управляющим сигналом, называется микрооперацией. Совокупность микроопераций, выполняемых в одном такте, называется микрокомандой (МК). Если все такты должны иметь одну и ту же длину, а именно это имеет место при работе компьютера, то она устанавливается по самой продолжительной микрооперации. Микрокоманды, предназначенные для выполнения некоторой функционально законченной последовательности действий, образуют микропрограмму. Например, микропрограмму образует набор микрокоманд для выполнения команды умножения.

Устройство управления предназначено для выработки управляющих сигналов, под воздействием которых происходит преобразование информации в арифметико-логическом устройстве, а также операции по записи и чтению информации в/из запоминающего устройства.

Устройства управления делятся на:

УУ с жесткой, или схемной логикой

УУ с программируемой логикой (микропрограммные УУ).

В устройствах управления первого типа для каждой команды, задаваемой кодом операции, строится набор комбинационных схем, которые в нужных тактах вырабатывают необходимые управляющие сигналы.

В микропрограммных УУ каждой команде ставится в соответствие совокупность хранимых в специальной памяти слов - микрокоманд. Каждая из микрокоманд содержит информацию о микрооперациях, подлежащих выполнению в данном такте, и указание, какое слово должно быть выбрано из памяти в следующем такте.

(10) УУ с жесткой логикой.

Устройство управления схемного типа состоит из:

датчика сигналов, вырабатывающего последовательность импульсов, равномерно распределенную во времени по своим шинам ( n - общее количество управляющих сигналов, необходимых для выполнения любой операции; m - количество тактов, за которое выполняется самая длинная операция);

блока управления операциями, осуществляющего выработку управляющих сигналов, то есть коммутацию сигналов, поступающих с ДС, в соответствующем такте на нужную управляющую шину;

дешифратора кода операций, который дешифрирует код операции команды, присутствующей в данный момент в регистре команд, и возбуждает одну шину, соответствующую данной операции; этот сигнал используется блоком управления операциями для выработки нужной последовательности управляющих сигналов.

Функциональная схема схемного устройства управления

Временная диаграмма работы датчика сигналов

Схемное УУ имеют сложную нерегулярную структуру, которая требует специальной разработки для каждой системы команд и должна практически полностью перерабатываться при любых модификациях системы команд. В то же время оно имеет достаточно высокое быстродействие, определяемое быстродействием используемого элементного базиса.

(11) УУ с хранимой в памяти логикой.

Преобразователь адреса микрокоманды преобразует код операции команды, присутствующей в данный момент в регистре команд, в начальный адрес микропрограммы, реализующей данную операцию, а также определяет адрес следующей микрокоманды выполняемой микропрограммы по значению адресной части текущей микрокоманды.

Функциональная схема микропрограммного устройства управления (уСi - управляющие сигналы, вырабатываемые устройством управления)

На табл. 4.1 приведен пример микропрограммы для выполнения операции умножения чисел в дополнительном коде. Предполагается, что начальный адрес микропрограммы равен 300, количество разрядов множителя равно 2, а адресная часть микрокоманды содержит адрес микрокоманды, которая должна быть выбрана в следующем такте. В последней микрокоманде в регистр команд загрузится очередная команда, код операции которой определит начальный адрес очередной микропрограммы. В реальных микропрограммных устройствах управления формирование адреса следующей микрокоманды проводится более сложным образом, учитывающим возможности ветвлений и циклического повторения отдельных фрагментов микропрограмм.

Таблица 4.1. Микропрограмма выполнения операции умножения |

||||||||

Адрес МК |

УС1 |

УС2 |

УС3 |

УС4 |

УС5 |

УС6 |

Сигнал записи в РК |

Адрес следующей МК |

300 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

301 |

301 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

302 |

302 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

303 |

303 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

304 |

304 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

Х |

Устройство управления, реализованное по микропрограммному принципу, может легко настраиваться на возможные изменения в операционной части ЭВМ. При этом настройка во многом сводится лишь к замене микропрограммной памяти. Однако УУ этого типа обладают худшими временными показателями по сравнению с устройствами управления на жесткой логике.

(12) Выборка и выполнение микрокоманд.

Выполнение любой команды в МП можно разбить на два цикла:

цикла выборки команды

В цикле выборки команды устройство управления (УУ) производит чтение кода операции и его декодирование.

цикла выполнения команд.

В цикле выполнения команды в соответствие с типом реализуемой команды осуществляется определение адресов операндов, участвующих в операции, непосредственно выполнение команды и сохранение результатов операции.

Любая команда, выполняемая операционным блоком, описывается некоторой микропрограммой и реализуется за определенное количество тактов, в каждом из которых выполняется одна или несколько микроопераций. При выполнении микропрограммы на соответствующие управляющие шины операционного блока подается определенным образом распределенная во времени последовательность управляющих функциональных сигналов (микроопераций). Порядок выполнения микроопераций может изменяться в зависимости от признаков операции, вырабатываемых в АЛУ и являющихся входными сигналами УУ.

(13) Понятие о системе программного (математического) обеспечения ЭВМ.

Для придания ЭВМ определенных свойств используют средства двух видов: аппаратурные и программные. Последние называются также средствами программного (математического) обеспечения.