- •Тема 1. В в е д е н и е

- •Тема 1.Плотность, пористость и проницаемость горных пород.

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 2. Магнитные свойства пород и минералов

- •Ферромагнетики

- •Магнитные свойства интрузивных пород.

- •Гранодиориты и граниты

- •Интрузивные комплексы

- •Магнитные свойства эффузивных пород

- •Магнитная восприимчивость

- •Метаморфические породы

- •Осадочные породы

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 3 упругие свойства минералов и горных пород

- •Упругие свойства минералов

- •Скорости в магматических и метаморфических породах

- •Скорости в осадочных породах

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 4 электрические свойства минералов и горных пород

- •Проводники

- •Полупроводники

- •Диэлектрики

- •Удельное электрическое сопротивление минералов и горных пород

- •Уэс магматических и метаморфических пород

- •Осадочные породы

- •Естественная поляризация (еп) минералов и горных пород

- •Фильтрационние потенциалы

- •Диффузионно-адсорбционные потенциалы

- •Вызванная поляризация (вп)

- •Пьезоэлектрический эффект в минералах и горных породах

- •Диэлектрическая проницаемость минералов и горных пород

- •Диэлектрические потери

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 5 ядерно-физические свойства минералов и горных пород

- •Естественная радиоактивность горных пород

- •Формы нахождения радиоактивных элементов в горных породах

- •Радиоактивность осадочных пород

- •Радиоактивность метаморфических и метасоматических пород

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 6 связь между физическими свойствами и связь этих свойств с геологическими явлениями

- •Вблизи рудных тел:

- •Выветривание:

- •Тектоника

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 7 физические свойства веществ, пород и элементов разреза, участвующих в формировании залежей углеводородов

- •Нефтематеринские пласты

- •Пути миграции углеводородов

- •7.4. Коллекторы

- •7.4. V, s и r коллекторов

- •Типы коллекторов

- •7.5. Покрышки

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 8 петрофизические модели нефтяных залежей.

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 9. Петрофизическая характеристика металлических руд

- •Физические свойства рудных минералов

- •9.2. Физические свойства полиметаллических руд и модели различных месторождений.

- •9. 3. Петрофизические модели рудных месторождений различного типа.

- •Вопросы для самопроверки

- •Содержание

- •Физические свойства рудных минералов

- •9.2. Физические свойства полиметаллических руд и модели

- •9. 3. Петрофизические модели рудных месторождений

- •Литература

Ферромагнетики

Атомы Fe с заполненными внешними орбитами создают ферромагнитные минералы. Не заполненные внешние орбиты создают магнитные моменты у минералов Co, Ni, Ga.

Электроны в атомах ферромагнетиков также скомпенсированы не полностью. Спиновые моменты электронов параллельны и в отсутствии

магнитного поля создают самопроизвольную намагниченность, т.е. у ферромагнетиков имеется остаточная намагниченность J n > 0.

Если спиновые моменты электронов атомов параллельны, но разнонаправлены, то содержащие их минералы называются антиферромагнетики. Они намагничиваются очень слабо.

Слабые ферромагнетики называют – ферримагнетиками (или парамагнетиками).

Ферромагнетик, нагретый до температуры Кюри теряет ферромагнитные свойства и переходит в парамагнетик; остывший он имеет термоостаточную намагниченность J r t ( а если меньше, чем до температуры Кюри – частичную термоостаточную намагниченности J rt p).

Больше всего ферромагнетиков содержится в базальтах и габбро, меньше в гранитах.

К ферромагнитным минералам относятся:

Магнетит с

![]() = (8–25) ед.СИ;

= (8–25) ед.СИ;

Титаномагнетит, представляющий собой раствор магнетита в ульвошпинели. Его = 13•10-5;

маггемит образуется при частичном окислении магнетита. Он имеет = (8–25) ед.СИ. При нагревании переходит в гематит;

гематит – антиферромагненик. Его = (1–13)•10–5 ед.СИ;

пирротин – может быть ферромагнетиком с = (80– 2000) •10-5 ед.СИ или ферримагнетиком с меньшей , что зависит от содержания иона Fe +3;

сидерит; он слабомагнитен, его = (200–700) •10-5 ед.СИ.

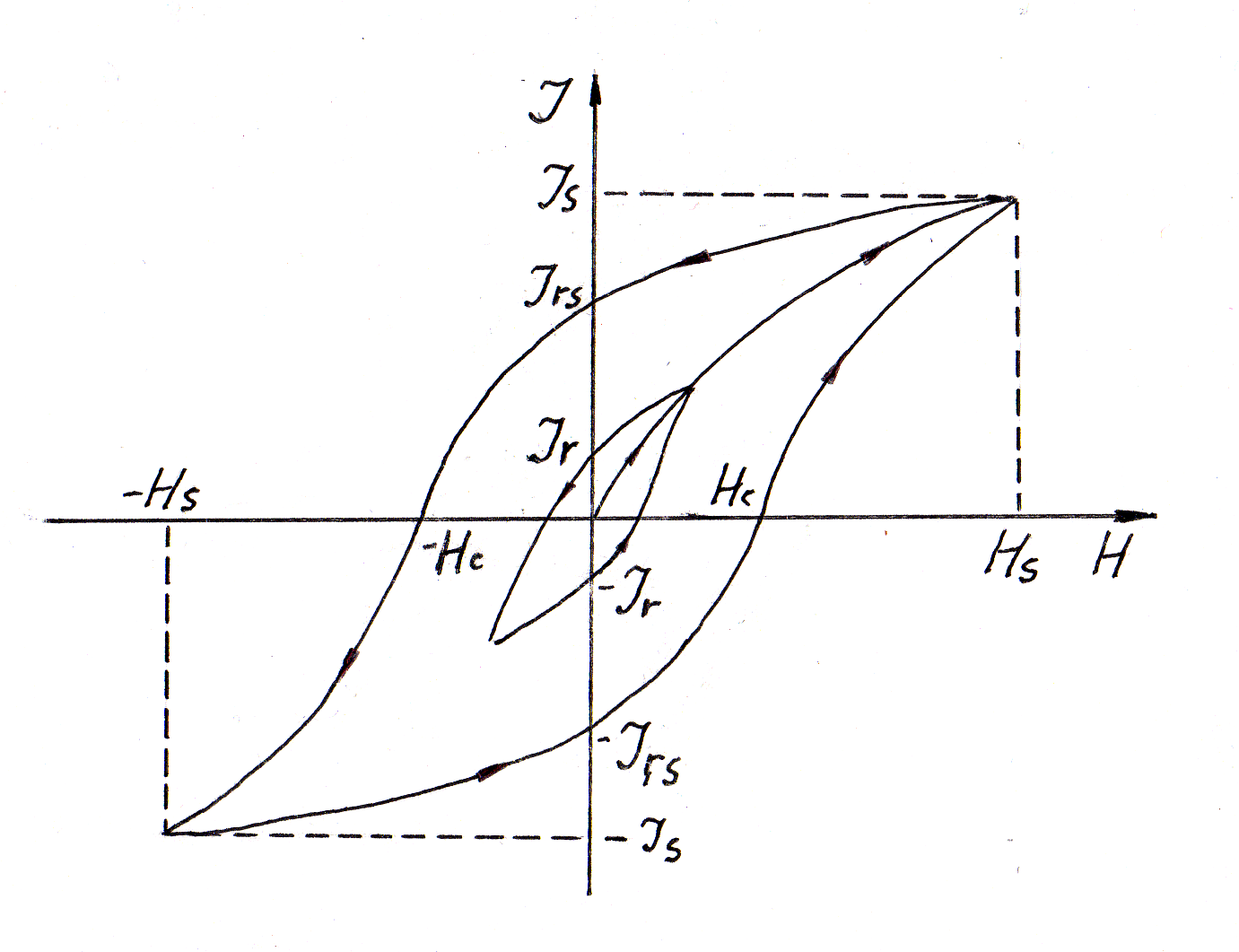

Структура расположения магнитных доменов ферромагнетиков дана на рисунке 2а. Процесс намагничивания ферромагнетиков, имеет обратимый характер, что показано на рис.2,б. Эта зависимость называется «петлей магнитного гистерезиса».

Рис. 2.а. Рис. 2.б.

Здесь по оси абсцисс отложена напряженность магнитного поля Н, по оси ординат - интенсивность намагничивания J :

Jr – остаточная намагниченность, приобретаемая образцом, если Н не достигла величины Нs . Если Н достигает Нs , то наступает нормальная намагниченность насыщения Js. При уменьшении Нs до нуля, намагниченность уменьшается до J rs; это остаточная намагниченность насыщения.

Напряженность магнитного поля Земли гораздо ниже, чем намагниченность насыщения Нs . Для размагничивания породы необходимо чтобы магнитное поле достигло напряженности –Нс. Эта величина называется коэрцетивной силой.

Магнитная жесткость минерала определяется отношением Jrs /J s . Её величина колеблется от 0 до 1. Петля гистерезиса имеет прямоугольную форму, если J rs = J s. (Такие магнетики применялись ранее для создания магнитной памяти).

Чем больше магнитная жесткость минерала, тем бòльшая магнитная сила Нс, необходимая для его размагничивания. Размагниченный ферромагнетик

состоит из очень мелких областей (доменов) намагниченных до насыщения. Но из-за хаотической их ориентировки суммарный магнитный момент близок к нулю. В слабых магнитных полях структура ферромагнетика оказываются однодоменной. В этом случае J = H, где J i = J (Н) – J (0) – индуцированная намагниченность.

Магнитные свойства породы характеризуются также фактором Q = Jn / J i , где Jn – остаточная намагниченность породы в отсутствии магнитного поля Земли.