- •Тема 1. В в е д е н и е

- •Тема 1.Плотность, пористость и проницаемость горных пород.

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 2. Магнитные свойства пород и минералов

- •Ферромагнетики

- •Магнитные свойства интрузивных пород.

- •Гранодиориты и граниты

- •Интрузивные комплексы

- •Магнитные свойства эффузивных пород

- •Магнитная восприимчивость

- •Метаморфические породы

- •Осадочные породы

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 3 упругие свойства минералов и горных пород

- •Упругие свойства минералов

- •Скорости в магматических и метаморфических породах

- •Скорости в осадочных породах

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 4 электрические свойства минералов и горных пород

- •Проводники

- •Полупроводники

- •Диэлектрики

- •Удельное электрическое сопротивление минералов и горных пород

- •Уэс магматических и метаморфических пород

- •Осадочные породы

- •Естественная поляризация (еп) минералов и горных пород

- •Фильтрационние потенциалы

- •Диффузионно-адсорбционные потенциалы

- •Вызванная поляризация (вп)

- •Пьезоэлектрический эффект в минералах и горных породах

- •Диэлектрическая проницаемость минералов и горных пород

- •Диэлектрические потери

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 5 ядерно-физические свойства минералов и горных пород

- •Естественная радиоактивность горных пород

- •Формы нахождения радиоактивных элементов в горных породах

- •Радиоактивность осадочных пород

- •Радиоактивность метаморфических и метасоматических пород

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 6 связь между физическими свойствами и связь этих свойств с геологическими явлениями

- •Вблизи рудных тел:

- •Выветривание:

- •Тектоника

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 7 физические свойства веществ, пород и элементов разреза, участвующих в формировании залежей углеводородов

- •Нефтематеринские пласты

- •Пути миграции углеводородов

- •7.4. Коллекторы

- •7.4. V, s и r коллекторов

- •Типы коллекторов

- •7.5. Покрышки

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 8 петрофизические модели нефтяных залежей.

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 9. Петрофизическая характеристика металлических руд

- •Физические свойства рудных минералов

- •9.2. Физические свойства полиметаллических руд и модели различных месторождений.

- •9. 3. Петрофизические модели рудных месторождений различного типа.

- •Вопросы для самопроверки

- •Содержание

- •Физические свойства рудных минералов

- •9.2. Физические свойства полиметаллических руд и модели

- •9. 3. Петрофизические модели рудных месторождений

- •Литература

7.4. Коллекторы

Подробнее всего изучены физические свойства коллекторов, которые могут служить путями миграции углеводородов или вмещать их залежи. Такими коллекторами могут быть пористые проницаемые породы: пески и песчаники, пористые алевролиты, пористые доломиты и известняки, тектонические зоны дробления, реже – карманы рыхлых продуктов эрозии и утолщения зон выветривания.

Главные свойства коллекторов – их пористость и проницаемость, глинистость, а в пределах залежей – еще и нефтегазоводонасыщенность.

Коллектор состоит из твердого скелета (кварца, кальцита, доломита, ангидрита) или пластичного, состоящего из минералов глин – монтмориллонита, бейделлита, иллита, каолинита. Количество глин оценивается коэффициентом глинистости кгл. Глинистость вызывает анизотропию r и V.

Присутствие в скелете сульфидов, магнетита, U и Th могут изменить соответственно их r, и радиоактивность.

Жидкая составляющая представлена раствором солей и углеводородами – нефтью и конденсатом.

Газовая составляющая состоит из газообразных углеводородов и благородных газов. Коэффициент нефтегазонасыщения кнг = 1 - кв , где кв – коэффициент водонасыщения. На физические свойства коллектора влияют физические свойства флюидов, заполняющих его поры, главным образом нефти, газа и воды.

Пористость коллектора – это доля пространства между частицами твердого скелета от всего его объема. Первичная пористость (межзерновая песчаников или оолитовых карбонатных пород) образуется в процессе отложения породы. Вторичная пористость образуется за счет растворения и выщелачивания карбонатных пород, их перекристаллизации, доломитизации или растрескивания при тектонических деформациях.

Пористость песчаников зависит от формы зерен, плотности их укладки, наличия глинистого или другого цементирующего материала:

Кп = Vп / V = Кпо+ Кпз ,

где Кпо – открытая пористость (например межзерновая или трещинная);

Кпз – закрытая пористость (например, кавернозная пористость карбонат-ных пород).

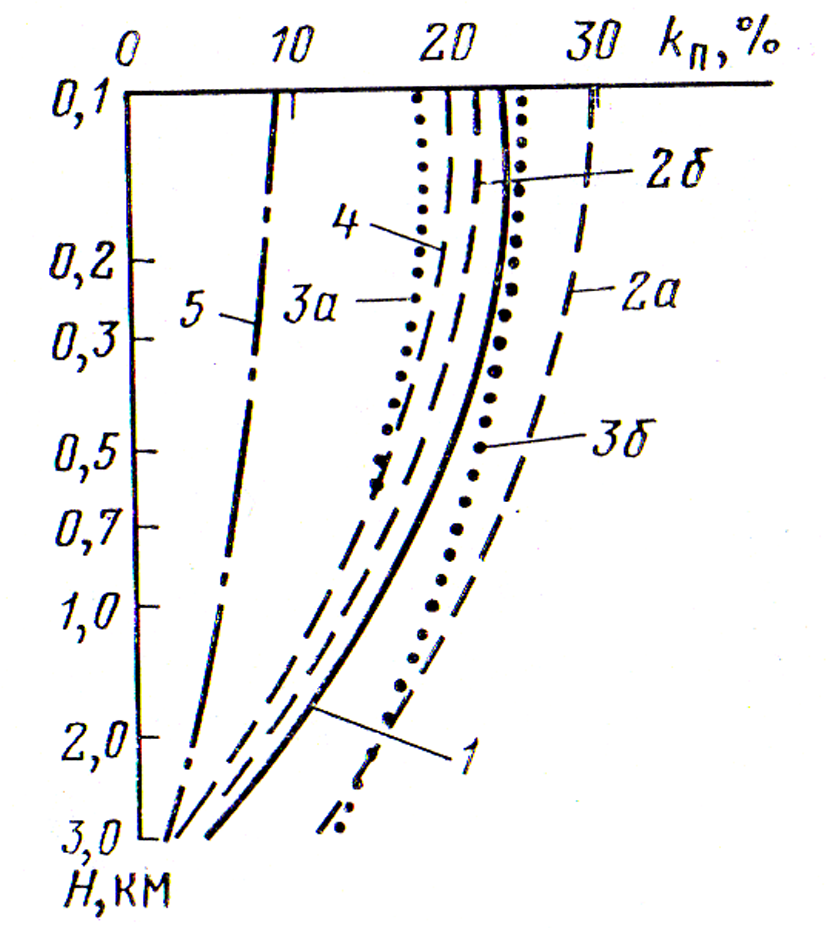

Пористость уменьшается с глубиной и с возрастом по-разному у разных пород (рис.7.1), но одновременно и растёт за счет эпигенетических процессов (тектонических деформаций, формирующих трещиноватость) и процессов растворения, особенно сильно проявленных у карбонатов.

Рис.7.1 Зависимости коэффициента пористости К п от глубины Н для отложений среднего и нижнего карбона (по М. Л. Озерской и С.Г.Семеновой). 1- глина; 2а и 2б – алевролит; 3а и 3б песчаник; 4 – мергель; 5 – известняк

Поры ракушечника крупные и одинаковые, а кавернозная пористость часто закрытая, сложная и разнообразная по форме и размерам . Пористость проявляется изменением r, s, поляризуемостью, акустическими и нейтронными свойствами.

Эффективная пористость – это объем пор, в которых могут находиться свободные вода, нефть, газ.

Диагенез глин снижает их пористость от пористости илов – около 80% до пористости пластичных глин около – 75%. Со временем она снижается до 35¸45%. После интенсивного метаморфизма пористость аргиллитов и глинистых сланцев может снизиться до 1%.

Пористость песчаников снижает не отсортированность их зерен и их цементация карбонатным, железистым, глинистым или кварцевым цементом.

Глинистость – это свойство высокодисперсных глин и гидроокислов Fe и Al содержать частицы размером менее 10мкм (реже 1¸ 10мкм). Объемная глинистость Кгл = Vглин/Vпороды. Глина может залегать тонкими слоями вперемежку со слоями песка (тонкослоистая глинистость) либо заполнять часть пор (рассеянная глинистость).

Нефтегазоводонасыщенность – это степень заполнения пор водой, нефтью и газом. Она определяется величинами Кв, Кн, Кг – отношением объема занятых ими пор Vв, Vн, Vг к общему объему пор Vпор. Распределение воды, газа и нефти в порах определяется главным образом капиллярными силами. В гидрофильном коллекторе вода смачивает поверхность скелета и втягивается в залежь, а нефть и газ не смачивают поверхность и располагаются в середине пор и только при критической водонасыщенности (или ниже) поры проходимы для нефти или газа. В гидрофобном коллекторе скелет смачивается нефтью (такими являются битуминозный или углистые коллекторы), но они встречаются реже чем гидрофильные. Поверхность минеральных частиц породы обычно частично гидрофильна и частично гидрофобна.

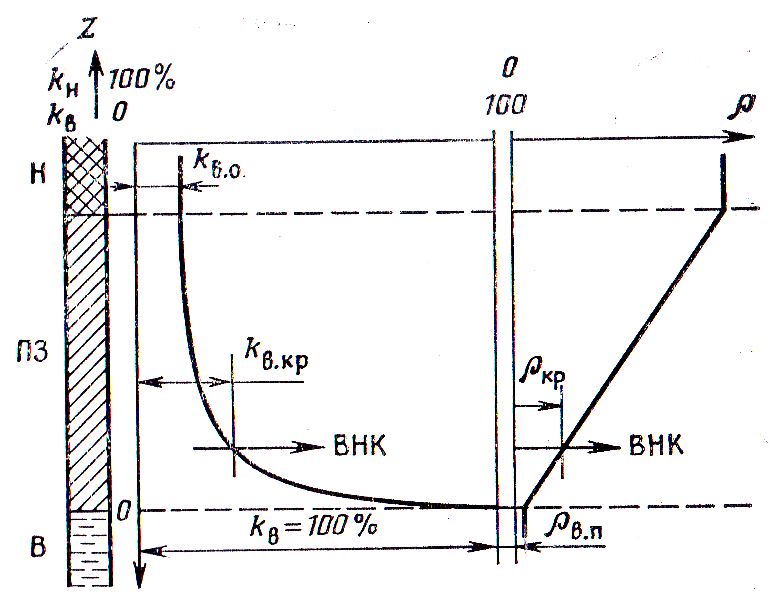

Высота поднятия воды в нефтяную залежь под действием капиллярных сил зависит от диаметра пор (в тонких порах подъем выше), и это создает переходную зону, расширяющую водонефтяной контакт ВНК. В этом случае ВНК уже не плоскость, а зона плавного перехода от воды к нефти (рис.7.2) и он способен упругие колебания как градиентная граница.

Рис.7.2. Схематическое изображении е переходной зоны (по Н.Б. Дортман).

В – полностью водонасыщенная часть пласта; ПЗ – переходная зона; Н – нефтеносная часть пласта

За ВНК принимают тот уровень, когда КВ = КВ кр и r = rкр. Аналогично ведет себя нижняя граница газа.

Выше переходной зоны располагается предельно нефтенасыщенная часть пласта, водонасыщенность в которой снижается до значения остаточной водонасыщенности Кво. Остаточная (связанная) водонасыщенность обусловлена водой, удерживаемой в пористой среде поверхностно-молекулярными и капиллярными силами и не извлекаемой из пористой среды движущимися в ней нефтью и газом. Эта водонасыщенность соответствует наименьшему содержанию воды в нефтяных пластах и может составлять от нескольких процентов до 60% объема пор и более. Такая вода, покрывающая поверхность зерен или пор, называется прочносвязанной водой. Эта вода из-за влияния молекулярных сил имеет плотность 1,2¸ 2 гр/см3, бòльшую вязкость и прочность на сдвиг, повышенную упругость и r больше r дистиллированной воды. Замерзает она в каолините при температуре - 20°С, в монтмориллоните при - 193°С и ничего не растворяет. Прочносвязанная вода, с удалением от поверхности зёрен минерального скелета, переходит в рыхлосвязанную, которая подвижнее ее и, наконец, в середине пор переходит в свободную воду.

Проницаемость коллектора – э т о с п о с о б н о с т ь п р о п у с к а т ь

ж и д к о с т ь и л и г а з при достаточном для этого перепаде давления. У доломитов и известняков её может и не быть даже при их значительной кавернозной пористости. Трещинная или межзерновая проницаемость растет с ростом пористости и с ростом размера пор. Проницаемость зависит от: 1) смачиваемости пород скелета, 2) вида флюида, 3) доли связанной воды, 4) вязкости нефти, 5) формы и площади поверхности пор, 6) размера и окатанности зерен. Проницаемость связана также с площадью поверхности пор и с остаточным водонасыщением, т.е с количеством связанной воды. Проницаемость оолитового и кристаллического известняка с вторичными порами сильно растет с ростом пористости, а проницаемость меловидного известняка растет при этом меньше в связи с его тонкими порами.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ – это способность пропускать сочетания флюидов (газ-воду, нефть-воду, газ-нефть-воду) или отдельные компоненты (газ или воду, или нефть) из состава смеси газа, воды и нефти. Проницаемость для каждого компонента смеси оценивается коэффициентами проницаемости: Кпр Г, Кпр Н, Кпр В. Соотношение элементов в смеси определяет эффективную проницаемость для каждого из них. Так, например, проницаемость для нефти и газа равна нулю при большой ( Кпр В > 75%) проницаемости для воды. При КпрВ = 20 ¸ 30%, КпрН = 70%, КпрГ = 87¸ 90%.

Возможен поток 2-х и 3-х фазной смеси. Сильно уменьшает проницаемость коллектора присутствие связанной воды – сильнее, чем также доля водонасыщения свободной водой.

Самые высокопродуктивные коллекторы имеют среднюю и даже низкую проницаемость. ( дешифрировать на стр 76)

В нефтематеринской толще нефть и газ мигрируют главным образом растворенными в воде, которая в тонких капиллярах глин приобретает сильнейшую способность растворять в себе многие другие вещества и выделять их при прекращении своего движения. Когда и формируется залежь углеводорода. При этом кроме нефти и газа из водного раствора выделяются и другие вещества, которые были также растворены в воде, например известняк, соединения железа и др.