Введение:

С эволюцией изобразительно-выразительных средств и возможностей архитектуры меняется само понятие композиции в архитектуре. Первоначально композиция включала в себя, главным образом, линейную структуру, строилась на отношениях предметов между собой (их симметрии или равновесии, динамике их контуров, орнаментальном ритме их силуэтов.

Композиция понимается диалектически: как процесс построения — на основе композиционных принципов и с помощью композиционных средств: как объект восприятия — с точки зрения психофизиологических особенностей восприятия; и как результат процесса построения, т. е.как завершенное художественное целое.

Композиция художественного произведения имеет разные аспекты, в силу которых должна рассматриваться:

1) как развитие и воплощение идейнохудожественного замысла в сюжете и в художественно образном решении (семантический аспект);

2) как система отношений всех элементов формы, в которой материализуется замысел (синтаксический аспект);

3) с точки зрения воздействия художественного целого на социально функционирующую личность (прагматический аспект).

Архитектурно-композиционные формы и их эволюция Ордер

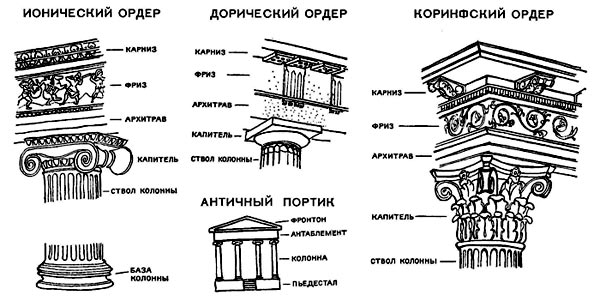

Древнегреческая архитектура развивалась двумя стилистическими потоками, в двух ордерах (дорическом и ионическом), которые сложились в VII веке до н. э. Под ордером в архитектуре понимается определенная система сочетания и взаимодействия несущих (поддерживающих) и несомых (перекрывающих) элементов. В античной архитектуре это отдельно стоящие опоры-колонны и лежащее на них перекрытие -- антаблемент. В наиболее четко выраженном виде ордерная система выступает в античных храмах. Каждый из ордеров имел свой преимущественный район распространения. Первый -- дорический -- развивался в западном районе греческого мира (полуостров Пелопоннес, Сицилия и так называемая Великая Греция -- южная часть Апеннинского полуострова), второй -- ионический -- в восточной части (полуостров Аттика, острова Эгейского моря, западное побережье Малой Азии). И там, и здесь мы имеем дело с единой греческой культурой, но в двух ее разновидностях.

Различие между двумя древнегреческими ордерами -- результат не только местных традиций и культурных влияний, но в значительной мере и особенностей используемых строительных материалов. В западных районах греческого мира были деревья строевых пород, позволявшие из стволов большого сечения высекать необходимые брусья для колонн и перекрытий. Это в основном и определило наличие в дорическом ордере крупномасштабных элементов. В восточных районах, наоборот, были породы деревьев, малоподходящие для строительных целей, с относительно тонкими стволами, что вызывало необходимость для обеспечения того или иного сечения сплачивать ряд мелких брусьев. Это, очевидно, повлияло на сильную расчлененность ордерных элементов ионического стиля, его изящество, «хрупкость». Этот стиль, кроме того, был генетически связан с архитектурой Востока.

Оба основных стиля древнегреческой архитектуры развивались параллельно. В период наивысшего культурного расцвета Древней Греции в V веке имели место попытки слить их воедино и образовать общий «панэллинский стиль» архитектуры. Это делалось путем сопоставления двух стилей в одном и том же сооружении и путем «ионизации» дорического стиля, то есть придания ему большего изящества и утонченности. Однако единого стиля не возникло, и названные два стиля продолжали независимое существование.

Греческие храмы времени ранней архаики строились из дерева и кирпича-сырца. Деревянными были колонны и вся система покрытия. Стены основного прямоугольного помещения -- целлы (святилища) выкладывались из кирпича-сырца. Эта система с течением времени начала перестраиваться: сырец стал вытесняться более прочным материалом -- камнем, колонны тоже высекались из каменных блоков. Этот процесс происходил медленно, постепенно. К старым, прежним конструктивным элементам привыкли, они обрели силу традиции, и когда появился камень, то в нем стали воспроизводить традиционные деревянные детали. Так появились и каменные триглифы и многие другие декоративные части греческих построек.

Главные структурные элементы двух ордеров одни и те же. Основанием для них служит обработанная по всему периметру ступенями (обычно тремя) площадка -- стилобат. На ней, по внешнему контуру храма, устанавливались колонны, состоящие из трех частей: снизу вверх -- базы (опорной части), ствола (фуста) и капители -- верхней, завершающей части, на которую непосредственно опирается перекрытие-антаблемент. Стволы колонн в обоих ордерах суживаются кверху. Антаблемент состоит также из трех частей (снизу вверх): балки -- архитрава, фриза и верхней части -- карниза, являвшегося уже элементом крыши.

Греческие сооружения покрывались двускатно. Вследствие этого, имея прямоугольный план, храмы Греции приобретали на своих узких сторонах -- торцах, переднем и заднем фасадах, треугольные увенчания -фронтоны, огибаемые карнизом. «Внутренний» треугольник (без карниза) именуется тимпаном. Ясно выраженные логичность и конструктивность ордерной системы, при совершенных пропорциях и пластической проработке, обеспечили ее определяющее влияние на архитектурные формы ряда исторических эпох и периодов.

Рис.1

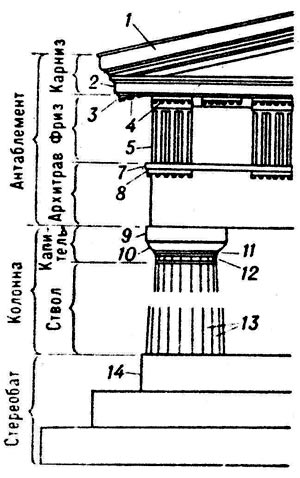

Дорический стиль является, как уже отмечено, наиболее простым и лаконичным по своему формообразованию . Главные отличительные особенности этого ордера следующие. Колонны не имеют базы, ствол возникает непосредственно из стилобата. Ствол в дорическом ордере (так же как и в ионическом) покрыт вертикальными желобками-каннелюрами, число которых обычно составляет не более двадцати.

Рис.2

Капитель дорического стиля состоит из двух элементов: круглой подушки -- эхина и лежащей на ней квадратной плиты -- абаки. Капитель как таковая, вне зависимости от ее элементов и декоративных форм, имеет в архитектуре вполне определенный конструктивный смысл - уменьшить расстояние между опорами -- пролет и обеспечить постепенность передачи давления на нижележащий ствол

Антаблемент в дорическом стиле имеет следующие особенности: архитрав -- гладкий, не расчленяющийся на элементы. Фриз всегда состоит из двух чередующихся частей -- слегка выступающих пластинок триглифов и квадратных нолей между ними -- метоп. Триглифы являются декоративным выражением торцевых окончаний балок перекрытия.

Выше фриза располагается карниз. И в дорическом, и в ионическом стилях он всегда состоит из трех частей: его основная часть -- слезник - выступающая вперед плита, под которой расположена тяга -- поддерживающая часть (она уменьшает вынос слезника). Над слезником другая тяга -- венчающая часть. К нижней поверхности слезника как бы «подбиты» квадратные в плане пластинки, зрительно его усиливающие,-- модульоны или мутулы. В ранних сырцово-деревянных прототипах греческих храмов модульоны были не чем иным, как концами стропильных ног - наклонных балок, поддерживающих кровлю храма.

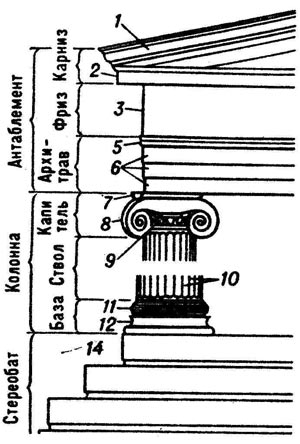

Как уже отмечалось, ионический стиль сложнее дорического и насчитывает большее количество деталей. Прежде всего, колонны ионического стиля имеют профилированные базы. Число каннелюр на них увеличено до двадцати четырех, а сами желобки разделяются срезами -«площадочками». Ионическая капитель в основе включает те же два основных элемента, что и дорическая -- эхин и абаку, но они здесь сложно декоративно обработаны. Абака имеет по обеим сторонам спиральные волюты (боковые их части называются балюстрами), зажатый между ними эхин декорирован типичным для ионического стиля мотивом иоников («овы»). Над волютами в ионическом стиле помещается тонкая горизонтальная прокладка -- импост. Среди орнаментальных мотивов ионической архитектуры должны быть названы, помимо иоников,-- киматий и бусы (перлы). Киматий ритмически и по рисунку сходен с иониками, однако вместо яйцевидных форм здесь вводились листья, своим заостренным концом обращенные вниз.

Рис.3

Антаблемент в ионических памятниках характеризуется следующими чертами: архитрав, в отличие от дорического, членится на несколько -обычно три -- горизонтальных пояска; фриз представляет собой широкую ленту, иногда совершенно гладкую, иногда покрытую скульптурными рельефами. Такой ленточный фриз носит название зофорного (в переводе с греческого -- «несущий изображение»). Он является одним из главных признаков ионического стиля. Карниз, содержащий обычные три части, не имеет модульонов. Он разработан горизонтальными тягами различных профилей, украшенными рельефным орнаментом в виде иоников, киматия или перлов. Главные черты ионического стиля -- легкость пропорций, большая дифференцированность форм, изящество и относительная декоративность.

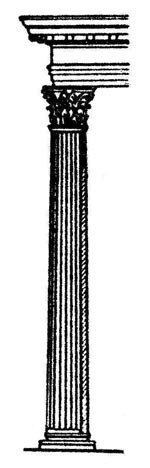

Помимо двух основных стилей, древнегреческая архитектура разработала еще третий -- коринфский. Впервые он прослеживается в храме Аполлона в Бассах -- сооружении второй половины V века до н. э. Но обнаруженная там единственная капитель, очевидно, была перенесена туда из более раннего сооружения. Коринфский стиль должен рассматриваться как вторичное образование, возникшее на почве ионической архитектуры.

Рис.4

Коринфский стиль еще легче и изящнее ионического, колонны выше и стройнее. Это достигается за счет более высокой, чем в ионическом стиле, капители. В основе последней -- форма перевернутого основанием кверху колокола, по углам которого приложены четыре волюты -- стилизованные побеги растения аканта, поддерживающие изогнутый в плане импост. Более мелкие и тонкие завитки того же растения попарно располагаются в верхней части каждой из сторон капители. Примерно на две трети высоты снизу «колокол» коринфской капители декорирован двумя рядами расположенных в шахматном порядке акантовых листьев. База коринфской колонны, обработка ствола каннелюрами, а также антаблемент по системе убранства не отличаются от аналогичных ионических элементов.В римской архитектуре, воспринявшей греческие архитектурные формы, к трем основным ордерам был присоединен еще один ордер -- композитный, в капители которого сочетаются черты ионической и коринфской капителей

Рис.5