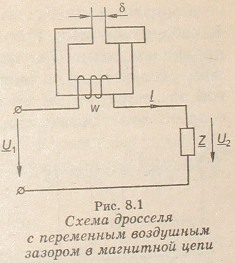

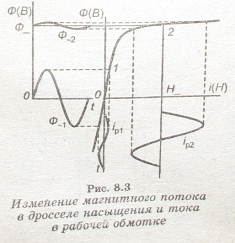

- •42. Дроссель в насыщенном магнитном состоянии

- •44. Стабилизация напряжения.

- •45. Общие сведения об измерениях и погрешности приборов.

- •46. Классификация электроизмерительных приборов

- •47. Магнитоэлектрические приборы

- •48. Логометры

- •49. Аналоговые электронные вольтметры.

- •50. Электронный цифровой вольтметр.

№1. Основные понятия об электрических цепях постоянного тока.

Электрическая цепь - совокупность устройств и объектов образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе (ЭДС), токе и напряжении.

Электрическая цепь постоянного тока - цепь, в которой ток не меняет своего направления (полярность источников ЭДС постоянна).

Электрическая цепь состоит из:

1)Источники питания - элементы, предназначенные для выработки электроэнергии (гальванические элементы, электрические аккумуляторы, генераторы).

2)Электроприемники - элементы, преобразующие электроэнергию в другие виды энергии (механическую, световую, тепловую) - электродвигатели.

3)Элементы, предназначенные для передачи электроэнергии от источников питания к электроприемнику (провода).

Элементы эл-ой цепи делят: 1) активные, в которых индуцируется ЭДС (источники ЭДС, эл-двигатели). 2) пассивные.

Резистор - элемент эл-ой цепи, обладающий электрическим сопротивлением R. Характеризуются вольт-амперной характеристикой - зависимостью напряжения на зажимах элемента от тока в нем. Графическое изображение - прямоугольник.

Линейная эл-ая цепь - цепь, эл-ое сопротивление участков которой не зависит от значений и направлений токов и напряжений в цепи.

Нелинейная электрическая цепь - цепь, эл-ое сопротивление хотя бы одного из участков которой зависит от значений или от направлений токов и напряжений на этом участке.

Эл-ая схема цепи - графическое изображение цепи, содержащее условное обозначние ее элементов и показывающее соединение элементов.

Ветвь - участок эл-ой цепи, на всех участках которого существует один и тот же ток.

Узел - место соединения ветвей. Графически обозначается точкой.

Контур - любой замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям.

В. №2. Законы Кирхгофа.

Первый закон: Отражает принцип непрерывности движения эл-их зарядов. В любой момент времени количество эл-их зарядов направленных к узлу, равно количеству зарядов направленных от узла - эл-ий заряд в узле не накапливается.

Формулировка: Алгебраическая сумма токов в ветвях, сходящихся в узле эл-ой цепи, равна нулю:

Второй закон: В любом контуре эл-ой цепи постоянного тока алгебраическая сумма ЭДС равна алгебраической сумме падений напряжения на элементах контура:

,

n-число

ЭДС в контуре, m-число

элементов с сопротивлением Rk.

,

n-число

ЭДС в контуре, m-число

элементов с сопротивлением Rk.

Для

одноконтурной цепи: Алгебраическая

сумма напряжений участков любого

контура цепи равна нулю:

,

m-число

участков.

,

m-число

участков.

В. №3. Режимы работы эл-ой цепи. Энергетические соотношения в цепях постоянного тока.

Режимы работы: Внешняя характеристика источников ЭДС - уравнение, описывающее зависимость напряжения на зажимах источника ЭДС от тока в цепи:

,

RВТ

–

внутр-ее сопрот-ие источника ЭДС,

,

RВТ

–

внутр-ее сопрот-ие источника ЭДС,

.

.

Режим холостого хода-режим , при котором ток в цепи I=0, что имеет место при разрыве цепи. При холостом ходе напряжение на зажимах источника ЭДС U=E, поэтому вольтметр, включенный в такую цепь, измеряет ЭДС источника. На внешней характеристике точка холостого хода обозначена х.

Номинальный режим имеет место тогда, когда источник ЭДС или другой элемент цепи работает при значениях тока, напряжения и мощности, указанных в паспорте устройства. На внешеней характеристике - точка н.

Режим

короткого замыкания - режим, когда

сопротивление приемника равно нулю,

что соответствует соединению зажимов

источника ЭДС между собой. При коротком

замыкании ток достигает максимального

значения

,

ограниченного внутренним сопротивлением

RВТ

источника ЭДС, а напряжение на зажимах

источника ЭДС U=RI=0.

Ток короткого замыкания может достигать

больших значений, во много раз превышающих

номинальный ток. Режим короткого

замыкания является аварийным режимом.

,

ограниченного внутренним сопротивлением

RВТ

источника ЭДС, а напряжение на зажимах

источника ЭДС U=RI=0.

Ток короткого замыкания может достигать

больших значений, во много раз превышающих

номинальный ток. Режим короткого

замыкания является аварийным режимом.

Согласованный

режим источника ЭДС и внешней цепи

имеет место тогда, когда сопротивление

внешней цепи R=RВТ.

Ток в согласованном режиме:

ЭДС

E

источника уравновешивается 2 равными

по значению палениями напряжения,

обусловленными сопротивлением внешней

цепи и внутренним сопротивлением,

U=0,5E.

На внешней характеристике - точка с.

Режим имеет низкое значение КПД (примерно

0,5), что что обуславливает большие потери

мощности и энергии в источнике и сетях.

Применяют в цепях с малыми токами (схемы

автоматики, электрических измерений,

связи), в которых КПД не имеет решающего

значения.

ЭДС

E

источника уравновешивается 2 равными

по значению палениями напряжения,

обусловленными сопротивлением внешней

цепи и внутренним сопротивлением,

U=0,5E.

На внешней характеристике - точка с.

Режим имеет низкое значение КПД (примерно

0,5), что что обуславливает большие потери

мощности и энергии в источнике и сетях.

Применяют в цепях с малыми токами (схемы

автоматики, электрических измерений,

связи), в которых КПД не имеет решающего

значения.

Энергетические соотношения: Уравнение баланса мощностей эл-ой цепи: EI=UI+RВТI2 или P1= P2+ PП, где P1=EI - мощность источника ЭДС, P2=UI - мощность энергии, потребляемой электроприемником, PП= RВТI2 - мощность потерь энергии в источнике ЭДС.

Мощность

потерь энергии в источнике параболически

зависит от тока, причем при токе короткого

замыкания она имеет максимальное

значение:

Мощность электроприемника имеет максимальное значение при согласованном режиме, при I=0,5IК.

Для

КП имеет место след. зависимость:

При

номинальном режиме КПД много выше, чем

при согласованном. Для большинства

промышленных источников электроэнергии

при номинальном режиме

,

номинальный ток много раз меньше тока

короткого замыкания.

,

номинальный ток много раз меньше тока

короткого замыкания.

В. №4. Разветвленные и неразветвленные линейные электрические цепи с одним источником питания.

Последовательное соединение элементов — это самое простое соединение. При таком соединении во всех элементах цепи ток имеет одно и то же значение. Таким способом могут быть соединены или все пассивные элементы цепи и тогда цепь будет одноконтурной неразветвленной (рис.), или может быть соединена только часть элементов многоконтурной цепи.

Последовательное соединение линейных элементов.

При

последовательном соединении п

элементов

напряжение на зажимах цепи будет

равно сумме падений напряжения на п

последовательно

включенных элементах, т. е. U=U1

+ U2

+ U3

+ ... + Un,

или

U

= R1I+

R2I

+ R3I

+ ... + RnI

= (R1+

R2

+ R3

+

... + Rn)I

=

RэкI,

где Rэк= -

эквивалентное

сопротивление цепи.

-

эквивалентное

сопротивление цепи.

Ток

в цепи рассчитывают по закону Ома:

![]()

Падение

напряжения на k-м

элементе

![]()

Отношение

падений напряжения на элементах равно

отношению сопротивлений этих

элементов:

![]()

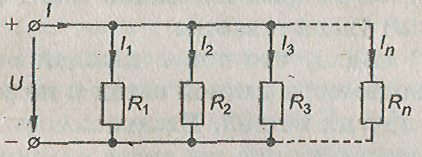

Параллельное соединение элементов — это такое соединение, при котором ко всем элементам цепи приложено одно и то же напряжение. По схеме параллельного соединения могут быть соединены или все пассивные элементы цепи (рис.), или только часть их.

Параллельное соединение линейных элементов.

Каждый

параллельно включенный элемент образует

отдельную ветвь. Поэтому цепь с

параллельным соединением элементов,

изображенная на рис., хотя и является

простой цепью (так как содержит

только два узла), в то же время

разветвленная. В каждой параллельной

ветви ток

![]() где Gk=1/Rk

– проводимость k–й

ветви, Gэк=

где Gk=1/Rk

– проводимость k–й

ветви, Gэк=

-

эквивалентная

проводимость цепи.

-

эквивалентная

проводимость цепи.

При параллельном соединении пассивных элементов их эквивалентная проводимость равна сумме проводимостей этих элементов. Эквивалентная проводимость всегда больше проводимости любой части параллельных ветвей. Эквивалентной проводимости Gэк соответствует эквивалентное сопротивление Rэк = 1/Gэк.

Ток

в неразветвленной части цепи с

параллельным соединением элементов:

![]()

При

параллельном соединении ко всем

элементам приложено одно и то же

напряжение, а ток в каждой ветви

пропорционален проводимости этой

ветви, то отношение токов в параллельных

ветвях равно отношению проводимостей

этих ветвей или обратно пропорционально

отношению их сопротивлений:

![]()

Смешанное соединение элементов представляет собой сочетание последовательного и параллельного соединений. Такая цепь может иметь различное число узлов и ветвей.

Смешанное соединение линейных элементов.

Для расчета такой цепи необходимо последовательно определять эквивалентные сопротивления для тех частей схемы, которые представляют собой только последовательное или только параллельное соединение.

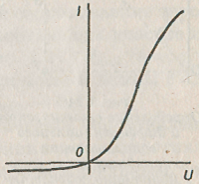

В. №5. Нелинейные элементы электрической цепи постоянного тока. По виду вольт-амперной характеристики различают нелинейные элементы с симметричной и несимметричной характеристиками (по отношению к началу координат). Значение тока в нелинейном элементе с симметричной характеристикой не зависит от полярности приложенного напряжения (рис. а), а сопротивление этого элемента не зависит от направления тока в нем. В нелинейном элементе с несимметричной характеристикой значение тока зависит от полярности приложенного напряжения (рис. б), а сопротивление элемента зависит от направления тока в нем.

Вольт-амперные характеристики нелинейных элементов, а — симметричная; б — несимметричная.

К нелинейным элементам с симметричной характеристикой относятся лампы накаливания, терморезисторы, тиритовые и вилитовые элементы, бареттеры, лампы с тлеющим разрядом, электрическая дуга между одинаковыми электродами и др.

Нелинейность

характеристик ламп

накаливания обусловлена

тем, что, например, вольфрамовая нить

имеет положительный температурный

коэффициент сопротивления и в

соответствии с формулой

![]() при повышении температуры (с

увеличением тока) ее сопротивление

увеличивается и возрастание тока

замедляется (1 на рис.). Угольная же нить

имеет отрицательный температурный

коэффициент сопротивления, и поэтому

зависимость 2

имеет

вогнутый характер.

при повышении температуры (с

увеличением тока) ее сопротивление

увеличивается и возрастание тока

замедляется (1 на рис.). Угольная же нить

имеет отрицательный температурный

коэффициент сопротивления, и поэтому

зависимость 2

имеет

вогнутый характер.

Вольт-амперные характеристики ламп накаливания, 1 — с вольфрамовой питью; 2с угольной нитью.

Терморезистор имеет вольт-амперную характеристику, аналогичную характеристике угольной нити. С увеличением тока его сопротивление уменьшается. Терморезисторы применяют для компенсации изменений сопротивления элементов, изготовленных из металлических проводников, сопротивление которых увеличивается с увеличением тока в цепи.

Бареттер по внешнему виду напоминает лампу накаливания. В стеклянном баллоне, заполненном водородом, помещается стальная нить. На вольт-амперной характеристике (рис. ) имеется участок АВ, на протяжении которого с увеличением напряжения сопротивление нити увеличивается так, что ток остается почти постоянным. Бареттер включают последовательно в ту цепь, в которой надо поддержать ток постоянным.

Бареттер, а — вольт-амперная характеристика; б — условное обозначение на электрических схемах.

К нелинейным элементам с несимметричной вольт-амперной характеристикой относятся электронные лампы, ртутные вентили, полупроводниковые диоды и триоды, электрическая дуга при неоднородных электродах и др. В основном их используют для преобразования переменного тока в постоянный ток.

терми-стора — терморезистора из полупроводникового материала.

Термистор, а - вольт-амперная характеристика; б - условное обозначение на электрических схемах.

Электронная лампа (диод) проводит электрический ток, если анод имеет положительный потенциал, а катод — отрицательный. При обратной полярности электродов ток, замыкающийся через лампу, практически равен нулю (рис.).

Вольт-амперная характеристика электронной лампы (диода).

Нелинейные элементы характеризуются двумя параметрами: статическим Rст и дифференциальным Rдиф сопротивлениями.

Статическое

сопротивление нелинейного

элемента определяется отношением

напряжения в данной точке вольт-амперной

характеристики к току в этой же

точке. Для точки А

характеристики

(рис. а, б)

статическое

сопротивление

![]() где mU,

mI,

mR

– масштабные коэффициенты для напряжения,

тока и сопротивления соответственно.

где mU,

mI,

mR

– масштабные коэффициенты для напряжения,

тока и сопротивления соответственно.

Определение статического и дифференциального сопротивлений нелинейных элементов с монотонно возрастающей зависимостью между напряжением и током, а — с выпуклой вольт-амперной характеристикой; б — с вогнутой вольт-амперной характеристикой.

Под

дифференциальным

сопротивлением понимают

предел отношения приращения напряжения

в данной точке вольт-амперной

характеристики к приращению медленно

изменяющегося тока, когда это

приращение стремится к нулю. Для точки

А

характеристики (рис. а, б) дифференциальное

сопротивление

![]() .

.

В. №6. Получение синусоидальной ЭДС.

Поместим

прямоугольную рамку в однородное

магнитное поле с магнитной индукцией

В

= const.

Площадь рамки Sm

— bl,

где

b

—

ее ширина, а l

—

длина. При вращении рамки с постоянной

угловой скоростью со сцепленный с нею

магнитный поток Ф будет изменяться в

зависимости от угла поворота

![]() рамки по закону:

рамки по закону:

![]() где

Sa

=

Smcosа

— площадь рамки, сцепленная с магнитным

потоком, Фт

= BSm

-

максимальный магнитный поток рамки,

когда она занимает горизонтальное

положение.

где

Sa

=

Smcosа

— площадь рамки, сцепленная с магнитным

потоком, Фт

= BSm

-

максимальный магнитный поток рамки,

когда она занимает горизонтальное

положение.

Согласно закону электромагнитной индукции в рамке будет индуцироваться ЭДС, изменяющаяся по синусоидальному закону:

![]() где

где

![]() - амплитудное (максимальное) значение

ЭДС.

- амплитудное (максимальное) значение

ЭДС.

В. №7. Действующие и средние значения синусоидальных ЭДС, напряжения и тока.

Действующим значением синусоидального тока называют такое значение постоянного тока, при котором в одном и том же резисторе с сопротивлением R за время одного периода Т выделяется столько же теплоты, сколько и при синусоидальном токе.

![]()

Аналогично,

действующие значения ЭДС и напряжений

равны соответственно

![]()

![]()

За

среднее значение синусоидального тока

принимают такое значение постоянного

тока, при котором за полпериода

переносится такой же электрический

заряд, что и при синусоидальном токе.

![]()

Аналогично,

для ЭДС и напряжения

![]()

![]()

Отношение действующего значения к среднему называется коэффициентом формы периодической кривой.

В. №8. Изображение синусоидальных ЭДС, напряжений и токов в прямоугольных координатах.

В

общем случае аргумент синусоидальной

функции, называемый фазовым

углом или

просто фазой,

равный

![]() или

или

![]() ,

может отличаться от нуля при t=0.

Тогда мгновенные значения можно записать

так:

,

может отличаться от нуля при t=0.

Тогда мгновенные значения можно записать

так:

![]()

![]()

Значение

фазового угла при t=0

называют начальной

фазой

![]()

Синусоидальные напряжение и ток, совпадающие по фазе.

когда начальные фазы равны нулю синусоидальные величины одновременно принимают нулевые или максимальные значения.

Если

две синусоидальные величины одновременно

проходят через нулевые значения и

одновременно принимают максимальные

значения противоположных знаков,

то такие величины находятся

в противофазе или

сдвинуты

по фазе на

угол

![]() (рис.).

(рис.).

Синусоидальные ЭДС и напряжение, находящиеся в противофазе.

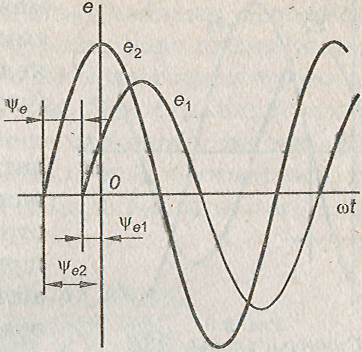

На практике чаще всего имеют место случаи, когда ЭДС, напряжения и токи не совпадают по фазе, т. е. через нулевые значения проходят не одновременно (рис.).

Синусоидальные ЭДС, несовпадающие по фазе.

Если

такие ЭДС описываются уравнениями

![]()

![]() то при

то при

![]() ЭДС е2

опережает по фазе ЭДС е1,

или ЭДС е1

отстает

по фазе от ЭДС е2.

Разность

фазовых углов, равную разности начальных

фаз

ЭДС е2

опережает по фазе ЭДС е1,

или ЭДС е1

отстает

по фазе от ЭДС е2.

Разность

фазовых углов, равную разности начальных

фаз

![]() называют

разностью или сдвигом

фаз.

называют

разностью или сдвигом

фаз.

С помощью графического изображения в прямоугольных координатах можно находить опережающую и отстающую синусоидальные величины. При этом пользуются таким правилом. Отстает по фазе та из двух синусоидальных величин, которая при переходе от отрицательных значений к положительным позже (правее) пересекает ось абсцисс.

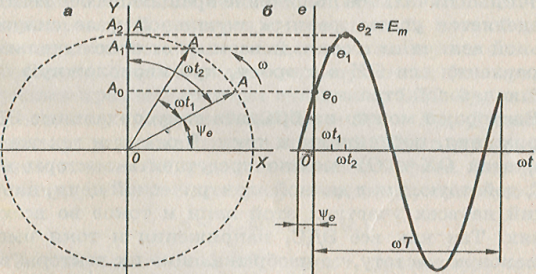

В. №9. Векторное изображение синусоидальных ЭДС, напряжений и токов.

Графическое построение синусоидальных величин в прямоугольных координатах является довольно трудоемкой операцией. Значительно проще складывать две синусоидальные величины, изменяющиеся с одинаковой частотой, представив их вращающимися векторами.

В

плоскости с осями координат ОХ

и

OY

(рис.

а) рассмотрим вращающийся с постоянной

скоростью, равной угловой частоте

![]() ,

вектор ОА,

длина

которого равна амплитуде синусоидальной

ЭДС е

=

Emsin((

,

вектор ОА,

длина

которого равна амплитуде синусоидальной

ЭДС е

=

Emsin((![]() ),

т.

е.

),

т.

е.

![]()

Векторное изображение синусоидальных ЭДС, а — вращающийся вектор; б — кривая изменения его проекции на ось ОY.

За

положительное направление вращения

вектора ОА

принимаем

направление, противоположное вращению

часовой стрелки, а угол поворота вектора

отсчитываем от оси ОХ.

В

начальном положении (при t

= 0)

вектор ОА

повернут

по отношению к оси ОХ

на

угол

![]() .

.

Построим

проекции вектора ОА

на

ось OY

(рис.

6),

которые

изменяются по мере поворота вектора

на угол

![]() по

отношению к начальному положению. В

начальном положении проекция ОA0

=

OAsin

= =Emsin

=e0,

т.

е. равна мгновенному значению ЭДС при

t

= 0.

Через некоторое время вектор ОА

повернется

на угол

по

отношению к начальному положению. В

начальном положении проекция ОA0

=

OAsin

= =Emsin

=e0,

т.

е. равна мгновенному значению ЭДС при

t

= 0.

Через некоторое время вектор ОА

повернется

на угол

![]() и будет составлять с осью ОХ

угол

и будет составлять с осью ОХ

угол

![]() .

Проекция его на ось OY:

OA1

=

ОА

sin

.

Проекция его на ось OY:

OA1

=

ОА

sin![]() =Emsin

=е1,

т.е. равна мгновенному значению ЭДС

при t

= t1.

При

t

= t2

вектор

ОА

направлен

по оси OY

и

его проекция ОА

=

Еm

=

е2.

При

дальнейшем вращении вектора ОА

его

проекции на ось OY

начнут

уменьшаться, затем станут отрицательными

и т. д.

=Emsin

=е1,

т.е. равна мгновенному значению ЭДС

при t

= t1.

При

t

= t2

вектор

ОА

направлен

по оси OY

и

его проекция ОА

=

Еm

=

е2.

При

дальнейшем вращении вектора ОА

его

проекции на ось OY

начнут

уменьшаться, затем станут отрицательными

и т. д.

Проекции

на ось OY

вектора,

вращающегося с постоянной скоростью

![]() и имеющего длину, равную амплитуде ЭДС,

изменяются по синусоидальному

закону, т. е. представляют собой мгновенные

значения синусоидальной ЭДС.

Следовательно, справедливо и обратное:

любую синусоидально изменяющуюся во

времени величину можно изображать

вращающимся вектором, длина которого

равна амплитуде, а угловая скорость

вращения — угловой частоте этой

синусоидальной величины.

и имеющего длину, равную амплитуде ЭДС,

изменяются по синусоидальному

закону, т. е. представляют собой мгновенные

значения синусоидальной ЭДС.

Следовательно, справедливо и обратное:

любую синусоидально изменяющуюся во

времени величину можно изображать

вращающимся вектором, длина которого

равна амплитуде, а угловая скорость

вращения — угловой частоте этой

синусоидальной величины.

Так как все ЭДС, напряжения и токи имеют одинаковую частоту, то изображающие их векторы вращаются с одинаковой угловой скоростью. Их взаимное расположение на плоскости остается постоянным. Поэтому векторы на практике не вращают, а строят их, соблюдая углы между векторами, которые представляют собой утлы сдвига фаз.

Совокупность векторов ЭДС, напряжений и токов, являющихся изображениями ЭДС, напряжений и токов одинаковой частоты, действующих в какой-то электрической цепи, построенных с учетом их правильного взаимного расположения на плоскости, называют векторной диаграммой.

Начальные

фазы напряжения

![]() и тока

и тока

![]() на векторной диаграмме никак не

изображаются, так как взаимное положение

векторов полностью определяется

разностью фаз

на векторной диаграмме никак не

изображаются, так как взаимное положение

векторов полностью определяется

разностью фаз

![]() .

.

В. №10. Комплексный метод.

Комплексный метод расчета электрических цепей синусоидального тока применим только при установившихся режимах работы цепей и основан на использовании преобразований:

синусоидальному

току i

(оригиналу) может

быть поставлено в соответствие

комплексное число (изображение)

![]() Условная

запись такого преобразования имеет

вид

Условная

запись такого преобразования имеет

вид

![]()

Аналогичные

преобразования могут быть выполнены

для синусоидальных напряжений и ЭДС:

![]()

Комплексное число

![]() модуль

и аргумент которого соответственно

равны амплитуде и начальной фазе

синусоидального тока, называют

комплексной

амплитудой тока.

модуль

и аргумент которого соответственно

равны амплитуде и начальной фазе

синусоидального тока, называют

комплексной

амплитудой тока.

Комплексным действующим током (комплексным током) называют комплексное число

![]()

Аналогично комплексные амплитуды и комплексные действующие напряжения и ЭДС соответственно равны

![]()

![]()

Сущность

комплексного метода заключается в том,

что, используя указанные преобразования,

систему дифференциальных уравнений

для действительных функций времени

можно заменить системой алгебраических

уравнений с комплексными токами,

напряжениями и ЭДС Переход от

дифференциальных уравнений к

алгебраическим уравнениям с

комплексными числами осуществляют

заменой в них мгновенных значений тока

г, напряжения и

и

ЭДС е

комплексными

числами в соответствии с

![]() и

,

а производых и интегралов от них —

комплексными числами в соответствии

с

и

,

а производых и интегралов от них —

комплексными числами в соответствии

с

![]()

Так как комплексные амплитуды тока, напряжения и ЭДС и комплексные действующие токи, напряжения и ЭДС можно изображать векторами на комплексной плоскости, то расчет электрических цепей полезно сопровождать построением векторных диаграмм, под которыми понимают совокупность векторов на комплексной плоскости, изображающих синусоидально изменяющиеся функции времени одной и той же частоты и построенных с соблюдением правильной их ориентации относительно друг друга по фазе, что в ряде случаев позволяет выявить ошибки расчета. На векторных диаграммах принято изображать векторы комплексных токов, напряжений и ЭДС или комплексные амплитуды этих величин для момента времени t = 0.

В. №11. Электрические цепи с резистором, индуктивным и емкостным элементами.

Электрическая цепь с резистором.

Электрический ток проводимости в металлах представляет собой направленное движение свободных электронов, скорость и направление которого определяются значением и полярностью приложенного к проводнику напряжения. При движении электроны сталкиваются с атомами проводящего вещества и кинетическая энергия электронов, запасенная ими при ускорении, превращается в тепловую энергию, затрачиваемую на нагрев проводника и рассеиваемую в окружающую среду. Это необратимый активный процесс преобразования электрической энергии, который количественно определяется сопротивлением R. Потому его называют активным сопротивлением.

Активным сопротивлением обладают практически все материалы, проводящие электрический ток (металлы, уголь, электролиты. Элементы электрической цепи, обладающие только активным сопротивлением R, называют резисторами.

![]()

Амплитуда

тока в цепи

![]()

Так как действующие значения напряжения и тока в V2 раз меньше их максимальных значений, то можно записать I = U/R, т. е. действующие значения синусоидальных напряжений и тока связаны между собой законом Ома так же, как постоянные напряжение и ток.

Электрическая цепь с резистором R, а — схема; б — изменение мгновенных значений тока и напряжения.

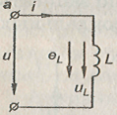

Электрическая цепь с индуктивным элементом.

Индуктивностью L теоретически обладают все проводники с током. Но в некоторых случаях эта индуктивность так мала, что ею вполне можно пренебречь. Индуктивность возрастает, если созданный током обмотки магнитный поток замыкается по пути с малым магнитным сопротивлением (например, по стальному сердечнику), вследствие чего магнитный поток увеличивается.

Схема электрической цепи индуктивностью L.

![]()

в

цепи с индуктивностью ток также

изменяется по синусоидальному закону

и отстает по фазе от напряжения на

![]() .

.

Индуктивное сопротивление:

![]()

Индуктивное сопротивление прямо пропорционально частоте и индуктивности.

![]() -

амплитуда тока

-

амплитуда тока

Для действующих значений напряжения и тока I = U/XL.

Электрическая цепь с емкостным элементом.

Элементом электрической цепи, обладающим значительной емкостью, является конденсатор. Конструктивно конденсатор представляет собой две пластины с большой поверхностью, выполненные из проводящего материала и разделенные диэлектриком. Емкость С конденсатора определяет тот электрический заряд, который накапливается на пластинах при разности потенциалов между ними в 1 В.

![]()

Схема электрической цепи с емкостью C.

Ток

в цепи

![]() ,

где амплитуда тока

,

где амплитуда тока

![]() .

.

Из

формулы

![]() видно, что ток в цепи с емкостью является

синусоидальным и опережает напряжение

по фазе на

.

видно, что ток в цепи с емкостью является

синусоидальным и опережает напряжение

по фазе на

.

Емкостное

сопротивление:

![]()

Емкостное сопротивление обратно пропорционально частоте и емкости конденсатора.

Значение

тока в цепи с конденсатором Im=Um/Xс.

Поделив

обе части этого уравнения на

,

получим

выражение закона Ома для действующих

значений тока и напряжения: I

= U/Xс.

,

получим

выражение закона Ома для действующих

значений тока и напряжения: I

= U/Xс.

В. №12.Электрическая цепь при последовательном соединении элементов с R, L и C.

![]()

Схема электрической цепи при последовательном соединении элементов с R, L u C.

R, L и С — это параметры электрической цепи, причем активное сопротивление R характеризует активный (необратимый) процесс преобразования электрической энергии в другие виды энергии, а индуктивность L и емкость С — обратимый процесс преобразования энергии электромагнитного поля.

Действующие значения для последовательного соединения R, L и С:

I=U/Z; UR=RI; UL=XLI;UC=XCI.

Сдвиг

фаз:

![]()

Амплитудное

значение тока:

![]() .

.

Значение

угла

![]() зависит

от соотношения между реактивным X

и активным R

сопротивлениями.

зависит

от соотношения между реактивным X

и активным R

сопротивлениями.

В. №13. Закон Ома в комплексной форме.

Уравнение

для комплексных действующих значений

напряжения

![]() и

тока

и

тока

![]() :

:

![]()

![]()

Эти выражения являются записью закона Ома в комплексной форме. Коэффициент Z в этих формулах называют комплексным электрическим сопротивлением.

![]()

![]() ,

где

R=

,

где

R=

![]() - вещественная

составляющая комплексного сопротивления

Z,

равная

активному сопротивлению цепи; X

= ХL

– ХC

=

- вещественная

составляющая комплексного сопротивления

Z,

равная

активному сопротивлению цепи; X

= ХL

– ХC

=

![]() —

мнимая составляющая комплексного

сопротивления Z,

называемая

реактивным

сопротивлением цепи, причем

реактивное сопротивление цепи равно

алгебраической разности индуктивного

и емкостного сопротивлений. Реактивное

сопротивление положительно, если

Xl

>

ХC,

и

отрицательно, если ХL

< ХC,

Z

—

полное

сопротивление цепи, причем

Z=lZl=U/I=

—

мнимая составляющая комплексного

сопротивления Z,

называемая

реактивным

сопротивлением цепи, причем

реактивное сопротивление цепи равно

алгебраической разности индуктивного

и емкостного сопротивлений. Реактивное

сопротивление положительно, если

Xl

>

ХC,

и

отрицательно, если ХL

< ХC,

Z

—

полное

сопротивление цепи, причем

Z=lZl=U/I= .

.

В. №14. Треугольники напряжений и сопротивлений. Последовательное соединениеие нескольких электроприемников.

Если электрическая цепь состоит из последовательно соединенных элементов с активным и реактивным сопротивлениями, то векторная диаграмма напряжений имеет вид прямоугольного треугольника. Гипотенуза этого треугольника равна полному напряжению U на зажимах цепи, а катеты треугольника - активной Uа=RI и реактивной Up составляющим этого напряжения, причем Up=UL-UC=(XL-XC)I=XI.

Uа =Ucos ;Uр =Usin ,

где

;

;

![]()

После деления всех сторон треугольника напряжений на ток I получим треугольник сопротивлений, подобный треугольнику напряжений,

Треугольники сопротивлений, а — при XL > ХС; б - при XL < ХC.

стороны которого равны:

Uа/I=R; Uр/I=X; U/I=Z/

R=Zcos

;

X=Zsin

;

;

;

![]() =arctgX/R.

=arctgX/R.

Последовательное соединение нескольких электроприемников.

Рассмотрим электрическую схему цепи с последовательным соединением нескольких приемников электрической энергии (электроприемников), у каждого из которых известно как активное, так и реактивное сопротивления.

Полные сопротивления элементов:

Z1=R1,

,

,

,

,

.

.

Схема последовательного соединения нескольких электроприемников.

R=R1+R2+R3+R4,

.

.

Действующее

значение тока — сдвиг фаз между током

и напряжением на зажимах цепи: I=U/Z;

![]() .

.

Действующее

значение активной составляющей

напряжения на зажимах цепи: .

.

Реактивная составляющая напряжения:

.

.

В. №15. Мощность цепи синусоидального тока.

Мгновенное значение мощности цепи синусоидального тока равно произведению мгновенных значений напряжения и тока:

р = ui.

![]()

![]()

мгновенное

значение мощности имеет две составляющие:

постоянную UIcos

,

не изменяющуюся во времени, и

переменную UIcos(2![]() -

),

изменяющуюся периодически с частотой

2

.

-

),

изменяющуюся периодически с частотой

2

.

Средняя мощность характеризует интенсивность передачи электроэнергии от источника к приемнику и ее преобразования в другие виды энергии, т. е. активный необратимый процесс.

Поэтому среднюю мощность называют активной мощностью P=UIcos и измеряют в ваттах (Вт) киловаттах (кВт) и мегаваттах (МВт).

Интенсивность обмена электроэнергией характеризуется реактивной мощностью QL, равной амплитуде мгновенного значения мощности, т. е. QL=UI.

Реактивную мощность измеряют в вольт-амперах реактивных (В*Ар), киловольт-амперах реактивных (кВ*Ар) и т. д.

Полную мощность выражают в вольт-амперах (В*А), киловольт-амперах (кВ*А) и т. д. Ее можно вычислять по формулам

,

,

где Y =1/Z — полная проводимость цепи.

Соотношение между полной, активной и реактивной мощностями:

![]()

![]()

![]()

![]()

Коэффициент

мощности:

![]()

Он показывает, какая доля полной мощности составляет активную мощность или какая доля всей электроэнергии преобразуется в другие виды энергии.

Коэффициент

мощности - важный эксплуатационный

параметр электроприемников. Так как

![]() ,

то чем выше

,

то чем выше

![]() ,

тем при меньшем значении тока в цепи

может быть произведено преобразование

электроэнергии в другие виды энергии.

Это приводит к уменьшению потерь

электроэнергии, ее экономии и удешевлению

устройств электропередачи.

,

тем при меньшем значении тока в цепи

может быть произведено преобразование

электроэнергии в другие виды энергии.

Это приводит к уменьшению потерь

электроэнергии, ее экономии и удешевлению

устройств электропередачи.

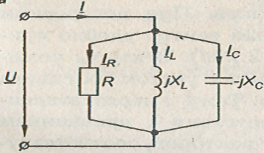

В. №16. Электрическая цепь при параллельном соединении элементов с R, L и C.

При

анализе процессов в электрической цепи

с параллельным соединением элементов,

обладающих активным сопротивлением

R,

индуктивностью

L

и

емкостью С, к которой приложено

синусоидальное напряжение

![]() воспользуемся комплексным методом.

воспользуемся комплексным методом.

![]() -

активная, индуктивная и емкостная

проводимости.

-

активная, индуктивная и емкостная

проводимости.

Схема цепи параллельного соединения элементов с R, L и С.

-

полная

электрическая проводимость цепи.

-

полная

электрическая проводимость цепи.

![]() -

реактивная проводимость цепи.

-

реактивная проводимость цепи.

![]() -

сдвиг фаз между напряжением U

и током I.

-

сдвиг фаз между напряжением U

и током I.

Активная, реактивная и полная мощности цепи

![]()

реактивная

мощность отдельных ветвей

![]() и

и

![]()

В. №17.Соотношения между эквивалентными параметрами цепи при последовательном и параллельном соединении элементов.

Большинство электроприемников переменного тока характеризуются как активной, так и реактивной мощностью.

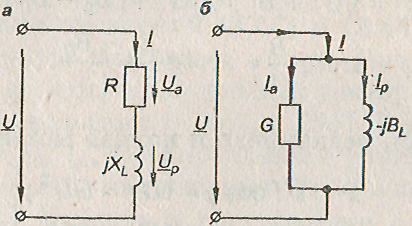

Схема электрической цепи, эквивалентная данному электроприемнику, может состоять либо из последовательного соединения элементов с активным и реактивным сопротивлениями (рис. а), либо из параллельного соединения элементов с активной и реактивной проводимостью (рис. 6).

Эквивалентные схемы электроприемника, а — в виде последовательного соединения элементов; б — в виде параллельного соединения элементов;

При расчете электрических цепей может оказаться целесообразной замена последовательного соединения активного и реактивного элементов схемы цепи параллельным их соединением или наоборот.

Если необходимо заменить последовательное соединение элементов параллельным соединением элементов, то для этого нужно воспользоваться соотношениями:

![]()

![]()

![]()

![]() ,

,

где

![]() - полное

электрическое сопротивление цепи.

- полное

электрическое сопротивление цепи.

При

переходе от параллельного соединения

элементов к последовательному соединению

поступают аналогично, при этом связь

между параметрами будет иметь вид

![]()

![]() ,

,

где

![]() - полная электрическая проводимость

цепи.

- полная электрическая проводимость

цепи.

В. №18. Резонанс напряжений в электрических цепях синусоидального переменного тока.

Резонанс — явление в электрической цепи (или на ее участке), содержащей индуктивные и емкостные элементы (хотя бы по одному), возникающее в случае, когда реактивное сопротивление или реактивная проводимость этой цепи (или ее участка) равны нулю.

При резонансе в цепи (или на ее участке) напряжение и ток совпадают по фазе, а реактивная мощность равна нулю.

Различают резонанс напряжений при последовательном и резонанс токов при параллельном соединении R, L и С.

При последовательном соединении элементов с R, L и С (рис.) ток в цепи

Схема электрической цепи при последовательном соединении элементов с R, L u C.

![]()

Из всех возможных соотношений между индуктивным XL и емкостным ХC сопротивлениями особый интерес представляет случай, когда эти сопротивления равны, т. е. ХL = ХC. В этом случае реактивное сопротивление цепи X=XL-ХC=0 и полное сопротивление Z=R минимально. Тогда ток в цепи I = U/R и при U=const, R=const значение его максимально.

Напряжения на индуктивном и емкостном элементах в комплексной форме UL=-UC,а действующие значения равны, т. к. UL=XLI=XCI=UC. Следовательно,

![]()

Режим цепи при последовательном соединении элементов с R, L и С, когда XL = ХС, а напряжения на индуктивном UL. и емкостном UC элементах, находящиеся в противофазе, равны по значению и могут превышать напряжение всей цепи, носит название резонанса напряжений.

Активная

мощность такой цепи

![]() a

реактивная

a

реактивная

![]() .

Реактивные же мощности индуктивной

катушки

.

Реактивные же мощности индуктивной

катушки

![]() и конденсатора

и конденсатора

![]() не

равны нулю: их мгновенные значения в

любой момент времени равны между

собой, но противоположны по знаку.

Происходит непрерывный обмен энергией

между магнитным полем катушки и

электрическим полем конденсатора.

не

равны нулю: их мгновенные значения в

любой момент времени равны между

собой, но противоположны по знаку.

Происходит непрерывный обмен энергией

между магнитным полем катушки и

электрическим полем конденсатора.

В. №19. Резонанс токов в электрических цепях синусоидального переменного тока.

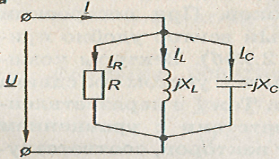

В электрической цепи при параллельном соединении ветвей с R (G), L (BL) и С (ВС) (рис.) ток определяют по формуле:

![]()

![]()

Схема цепи параллельного соединения элементов с R, L и С.

Особый интерес представляет случай, когда индуктивная и емкостная реактивные проводимости равны друг другу. Тогда полная проводимость цепи Y=G, так как В=BL–BС=0, а ток в неразветвленной части цепи I=GU имеет минимальное значение и только активную составляющую I=Iа.т Следовательно, cos =1.

Токи

в ветвях с проводимостями BL

и

ВС

с

учетом

![]() :

:

![]()

т. е. равны по значению (IL=IС) и могут превышать ток I в цепи в BL/G раз, если BL = Bc>G.

Режим цепи при параллельном соединении элементов с R, L и С, когда BL = ВС, а токи IL и IС в ветвях с реактивными проводимостями равны по значению и могут превышать ток I цепи, называют резонансом токов. Для этого режима характерно: IL= IС>I, если BL = ВС>G; I= Imin, =0, cos =1; P=UIcos =UI=S, QL=BLU2>0, QC=BCU2>0,Q=QL-QC=0.

В. №20. Повышение коэффициента мощности.

Активная составляющая тока определяет преобразование электроэнергии в другие виды энергии, т. е. позволяет количественно оценить совершаемую работу. Реактивная же составляющая тока никакой работы не производит. Однако при ее наличии увеличивается полный ток.

Для

обеспечения заданного значения

коэффициента мощности предприятия

необходимо устанавливать конденсаторы

определенной мощности или емкости.

Если электроприемники имеют мощность

Р

=

const

и cos

,

то их реактивная индуктивная мощность

![]() .

При заданном значении

.

При заданном значении

![]() ,

которое должно обеспечить предприятие

,

которое должно обеспечить предприятие

![]() ,

реактивная мощность электроприемников,

обеспечиваемая источником питания,

,

реактивная мощность электроприемников,

обеспечиваемая источником питания,

![]() .

.

Разность реактивных мощностей Q1 - Q2 компенсируется емкостной реактивной мощностью конденсаторов

QС = Q1 – Q2 = P(tg 1 - tg 2). (2.6.4)

Реактивную

мощность конденсаторов можно также

определить по формуле

![]() .

.

Приравнивая

правые части этих уравнений,

получим

![]() .

.

При этом емкость измеряется в фарадах, если мощность измерена в ваттах, а напряжение — в вольтах.

Для

полной компенсации (

2=0)

необходимо, чтобы

![]() .

.

В. №21. Расчет Линейных Электрических Цепей (ЛЭЦ) методом контурных токов.

Под контурным током понимают условный (воображаемый) ток, замыкающийся только по своему контуру (при этом рассматривают только независимые контуры). Для независимых контуров записывают систему уравнений по второму закону Кирхгофа, в результате решения которой находят эти токи.

Для написания уравнений по второму закону Кирхгофа поступают следующим образом:

1. Задают условные положительные направления контурных токов, причем в качестве независимых контуров удобнее выбирать контуры с наименьшим числом ветвей.

2. Направление обхода контура выбирают совпадающим с направлением контурного тока.

3. Суммируют все ЭДС в контуре, причем если направление ЭДС совпадает с направлением обхода контура, то ЭДС считают положительной, и наоборот.

4. Суммируют падения напряжения на всех элементах рассматриваемого контура, обусловленные данным контурным током, а также обусловленные другими контурными токами в элементах этого контура.

для

любой цепи система п

линейных

алгебраических уравнений для п

контурных

токов,обозначенных

![]() будет иметь вид :

будет иметь вид :

Для

конкретной электрической цепи слагаемые

![]() в левой части системы уравнений будут

равны нулю, если контуры k

и m

не имеют общих ветвей. Перед слагаемыми,

которые войдут в уравнение, необходимо

ставить знак плюс или минус в зависимости

от направления тока и направления

обхода контура.

в левой части системы уравнений будут

равны нулю, если контуры k

и m

не имеют общих ветвей. Перед слагаемыми,

которые войдут в уравнение, необходимо

ставить знак плюс или минус в зависимости

от направления тока и направления

обхода контура.

Решая

систему уравнений относительно

контурных токов, находим ток

![]() в контуре k:

в контуре k:

![]() ,

здесь

,

здесь

![]() -

главный комплексный определитель

системы.

-

главный комплексный определитель

системы.

Причем

взаимные сопротивления

![]() берут с тем знаком, какой

они имеют в системе уравнений;

берут с тем знаком, какой

они имеют в системе уравнений;

![]() - определитель, получаемый из главного

определителя путем замены k-го

столбца

правой частью системы уравнений.

- определитель, получаемый из главного

определителя путем замены k-го

столбца

правой частью системы уравнений.

В. №22. Понятие трехфазной системе электрических цепей. Получение трехфазной системы ЭДС.

Трехфазная система электрических цепей представляет собой совокупность электрических цепей, в которых действуют три синусоидальные ЭДС одной и той же частоты, сдвинутые друг относительно друга по фазе и создаваемые общим источником энергии.

Если все три ЭДС равны по значению и сдвинуты по фазе на 120° по отношению друг к другу, то такую систему ЭДС называют симметричной (рис. а). Если ЭДС не равны по значению (рис. б) или сдвинуты друг относительно друга на угол, не равный 120° (рис. в), то такую систему ЭДС называют несимметричной. Аналогично определяются трехфазные системы напряжений и токов.

Трехфазная система ЭДС, а — симметричная; б-несимметричные.

Часть трехфазной системы электрических цепей, в которой существует один из токов трехфазной системы, называют фазой. Фазой являются обмотка генератора, в которой индуцируется ЭДС, и приемник, присоединенный к этой обмотке.

Получение трехфазной системы ЭДС.

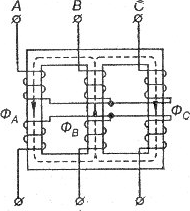

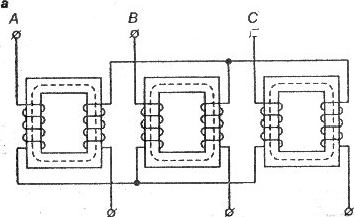

Трехфазная система ЭДС создается трехфазными генераторами. В неподвижной части генератора (статоре) размещают три обмотки, сдвинутые в пространстве на 120° (рис.). Это фазные обмотки, или фазы, которые обозначают А, В и С. Этими же буквами обозначают начала обмоток фаз генератора. Концы обмоток обозначают соответственно X, Y и Z.

Принципиальная схема трехфазного генератора. На вращающейся части генератора (роторе) располагают обмотку возбуждения, которую подключают к источнику постоянного тока. Ток обмотки возбуждения создает магнитный поток Ф0, постоянный (неподвижный) относительно ротора, но вращающийся вместе с ним с частотой п. Вращение ротора осуществляется каким-либо двигателем.

Магнитная индукция В поля в воздушном зазоре между статором и ротором распределена в пространстве по синусоидальному закону, что достигается специальными конструктивными приемами. При вращении ротора вместе с ним вращается и магнитное поле, магнитные силовые линии которого пересекают проводники фазных обмоток статора и согласно закону электромагнитной индукции индуцируют в них ЭДС.

ЭДС

в каждой последующей фазе будет

отставать от ЭДС в предыдущей фазе на

1/3 периода, т. е. на угол

![]() .

Если

принять, что для фазы А

начальная

фаза равна нулю, то ЭДС фазы А

.

Если

принять, что для фазы А

начальная

фаза равна нулю, то ЭДС фазы А

![]() а

ЭДС фаз В и С соответственно

а

ЭДС фаз В и С соответственно

![]()

![]()

В. №23. Соединение обмоток генератора и фаз приемника звездой.

ЭДС любой обмотки генератора представляет собой разность потенциалов начала и конца этой обмотки. При этом потенциал одной какой-либо точки (или начала, или конца обмотки) можно считать равным нулю. Тогда комплексный потенциал другой точки будет иметь точно определенное значение.

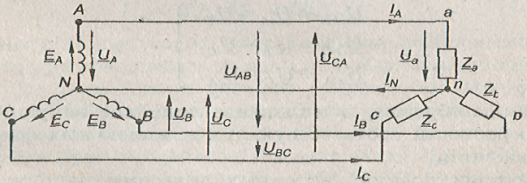

Принимая равными потенциалы точек, соответствующих концам X, Y и Z обмоток фаз генератора, можно объединить их в одну точку N (рис.). Концы фаз приемников (Za, Zb, и Zc) также соединяем в одну точку п. Такое соединение обмоток генератора называют соединением звездой (Y). Звездой можно соединять также фазы приемника. Точки N и п называют нейтральными, а провод, соединяющий точку N генератора с точкой п приемника, — нейтральным. Провода А-а, В-b и С-с, соединяющие начала фаз генератора и приемника, называют линейными. На электрических схемах линейные провода принято обозначать латинскими буквами L1, L2 и L3 соответственно, а нейтральный провод — буквой N.

Схема трехфазной несвязанной электрической цепи.

Напряжение между началом и концом фазы — фазное напряжение Uф. Таким образом, имеется три фазных напряжения — UA, UB и UC. Обычно за условное положительное направление ЭДС генератора принимают направление от конца к началу фазы (рис.). Положительное направление тока в фазах совпадает с положительным направлением ЭДС, а положительное направление падения напряжения (напряжение) на фазе приемника совпадает с положительным направлением тока в фазе. Положительным направлением напряжения на фазе генератора, как и на фазе приемника, является направление от начала фазы к ее концу, т. е. противоположное положительному направлению ЭДС.

Напряжение между линейными проводами — линейное напряжение Uл. Таким образом, имеется три линейных напряжения UAB, UBC и UCA, условные положительные направления которых приняты от точек, соответствующих первому индексу, к точкам, соответствующим второму индексу.

На векторной диаграмме напряжений векторы фазных напряжений образуют звезду, а векторы линейных напряжений — замкнутый треугольник, откуда следует, что сумма комплексных линейных напряжений всегда равна нулю, т. е. UAB+ UBC + UCA=0.

Ток в фазах генератора или приемника называют фазным током Iф. Ток в линейных проводах называют линейным током Iл. Так как обмотка генератора, линейный провод и приемник, принадлежащие одной фазе, соединяются последовательно, то при соединении звездой линейный ток равен фазному: Iф= Iл.

В. №24. Соединение обмоток генератора и фаз приемника треугольником.

Соединение

обмоток генератора или фаз приемника,

при котором начало одной фазы соединяют

с концом другой, образуя замкнутый

контур, называют соединением

треугольником

![]() .

.

Схема трехпроводпой трехфазной цепи

при соединении фаз треугольником.

Условное положительное направление фазных токов приемника принято от точки первого индекса к точке второго индекса. Условное положительное направление фазных напряжений Uab, Ubc и Uca совпадает с положительным направлением фазных токов. Условное положительное направление линейных токов IA, IB и IC принято задавать от источника питания к приемнику.

При отключенном приемнике, когда токи IA, IB и IC равны нулю, в замкнутом контуре обмоток источника питания ток равен нулю, так как система ЭДС симметрична и суммарная ЭДС в контуре равна нулю (еA+еB+еC= 0).

Напряжение между началом и концом фазы при соединении треугольником — это напряжение между линейными проводами. Поэтому при соединении треугольником линейное напряжение равно фазному напряжению: Uф= Uл

Фазные

токи определяют по закону Ома:

![]() ,

,

где

![]() - действующее значение фазного тока,

- действующее значение фазного тока,

![]() - аргумент этого тока (его начальная

фаза),

- аргумент этого тока (его начальная

фаза),

![]() - сдвиг фаз между напряжением Uab

и током Iab.

- сдвиг фаз между напряжением Uab

и током Iab.

На векторной диаграмме система линейных (фазных) напряжений Uab, Ubc и Uca при соединении треугольником образует такой же замкнутый треугольник, как и при соединении звездой (рис. 4.13). Фазные токи Iab, Ibс и 1са при симметричной нагрузке равны по значению и сдвинуты по отношению к векторам напряжений на одинаковый угол ф.

Векторная диаграмма напряжений и фазных токов при соединении фаз треугольником.

В. №25. Напряжение между нейтральными точками генератора и приемника.

Рассмотрим трехфазную цепь при соединении обмоток генератора и фаз приемника звездой (рис.). В обмотках генератора индуцируется симметричная система ЭДС. Пренебрегая потерями напряжения в обмотках, можно считать, что системы фазных UA, UB и UC и линейных UAB, UBC и UCA напряжений генератора симметричны и неизменны. Сопротивления линейных проводов примем равными нулю. Тогда система линейных напряжений Uab, Ubc и Uca приемника будет совпадать с системой линейных напряжений генератора.

Трехфазная цепь с нейтральным проводом а — схема; б — векторная диаграмма напряжений.

Электрическая

цепь состоит из параллельных ветвей с

источниками ЭДС и одной параллельной

ветви (нейтральный провод) с пассивным

элементом. Напряжение на этой ветви с

учетом

![]() :

:

![]()

Потенциал точки N равен нулю, и начало осей комплексной плоскости совпадает с этой точкой на векторной диаграмме фазных напряжений генератора. Векторы фазных напряжений UA, UB и UC направлены от точки N к точкам А, В и С. Потенциалам этих точек на схеме (рис). соответствуют комплексные напряжения UA, UB и UC.

При известных проводимостях фаз приемника и нейтрального провода по формуле (последняя формула) можно найти напряжение UnN между точками N и n. Вектор напряжения UnN будет направлен из точки N векторной диаграммы, причем его концу будет соответствовать потенциал точки п приемника. Фазное напряжение Uа приемника — это напряжение между точками а и п.

В. №26. Трехфазная цепь с несимметричным приемником.

Соединение

фаз приемника звездой с нейтральным

проводом.

Рассмотрим схему соединения фаз

приемника, представленную на рис.

Сопротивление нейтрального провода,

как и линейных проводов, примем равным

нулю (YN=![]() ).

Как следует из формулы

).

Как следует из формулы

![]() ,

при этом условии UnN=0

и система фазных напряжений приемника

остается симметричной и неизменной

при любых проводимостях фаз приемника.

Ток в нейтральном проводе определяется

фазными токами по формуле

,

при этом условии UnN=0

и система фазных напряжений приемника

остается симметричной и неизменной

при любых проводимостях фаз приемника.

Ток в нейтральном проводе определяется

фазными токами по формуле

![]()

Схема соединения фаз приемника звездой с нейтральным проводом.

При наличии нейтрального провода фазные напряжения приемника остаются постоянными при любых нагрузках фаз и ток каждой фазы зависит только от проводимости данной фазы. Таким образом, нейтральный провод выравнивает фазные напряжения приемника.

Соединение фаз приемника звездой без нейтрального провода. Схема такого соединения фаз приемника нагрузки представлена на рис. При отсутствии нейтрального провода нужно принять YN =0. Тогда напряжение между точками N и п

![]()

Схема соединения фаз приемника звездой с нейтральным проводом.

Изменение проводимости одной или нескольких фаз приведет к появлению напряжения UnN между нейтральными точками источника питания и приемника й изменению фазных напряжений Ua, Ub и Uc,а следовательно, и токов в фазах. Так как при отсутствии нейтрального провода и неравенстве проводимостей (сопротивлений) фаз приемника фазные напряжения Ua, Ub и Uc могут значительно отклоняться от номинального значения, соединение фаз приемника звездой без нейтрального провода никогда не применяют, если заведомо известно, что нагрузка по фазам будет несимметричной.

Соединение фаз приемника треугольником. Присоединении треугольником фазное и линейное напряжения равны. Поэтому при заданных неизменных линейных напряжениях фазные напряжения на зажимах приемника останутся постоянными при любом сопротивлении фаз. Векторная диаграмма токов для общего случая несимметричной нагрузки приведена на рис.

Векторная диаграмма фазныхи линейных токов при соединениифаз треугольником при несимметричной нагрузке.

На практике несимметричные режимы, обусловленные приемником, могут быть следствием нарушения его нормальной работы.

В. №27. Мощность трехфазной системы.

В трехфазной цепи полную, активную и реактивную фазные мощности определяют, как и в однофазных цепях:

где

![]() -

сопряженный комплексный фазный ток.

-

сопряженный комплексный фазный ток.

Мощность трехфазного приемника или источника равна сумме фазных мощностей:

При

симметричной системе напряжений и

симметричной нагрузке фазные мощности

равны, поэтому мощность трехфазной

цепи равна утроенному значению фазной

мощности. Мощность трехфазного

приемника всегда удобнее вычислять

через линейные напряжение и ток, так

как линейные величины всегда легче

измерять. Принимая во внимание, что при

соединении фаз приемника звездой

![]() ,

а при соединении треугольником

,

а при соединении треугольником

![]() ,

формулы для расчета мощности имеют

вид

,

формулы для расчета мощности имеют

вид

![]()

при

неизменном линейном напряжении,

переключая приемник со звезды в

треугольник, его мощность увеличивают

в три раза:

![]()

В. №28. Основные понятия и принципы анализа переходных процессов.

токи устанавливаются лишь через некоторое время после включения цепи или после изменения ее параметров и могут существовать все время, пока к ней приложено напряжение и параметры остаются неизменными. Эти токи называют установившимися токами, а соответствующие напряжения на отдельных участках цепи — установившимися напряжениями.

Каждому установившемуся режиму электрической цепи соответствует строго определенное энергетическое состояние, т. е. определенные значения энергии электрического поля конденсатора и магнитного поля индуктивной катушки:

![]() .

.

Любое изменение состояния электрической цепи (включение, отключение, изменение параметров цепи и т. п.) называют коммутацией.

первый закон коммутации:

ток в цепи с индуктивностью не может измениться скачком.

Согласно второму закону коммутации:

напряжение на зажимах конденсатора или другого емкостного элемента не может измениться скачком.

Индуктивные и емкостные элементы являются инерционными, вследствие чего для изменения энергетического состояния электрической цепи требуется некоторый промежуток времени, в течение которого происходит переходный процесс. Длительность переходного процесса, как будет показано далее, зависит от параметров цепи. Хотя такой процесс обычно длится несколько секунд или даже доли секунды, токи и напряжения в это время на отдельных участках цепи могут достигать больших значений, иногда опасных для электроустановок.

Режим

цепи синусоидального; тока при

последовательном соединении R,

L

и

С

и

напряжении источника питания и=

Umsin

![]() описывается

уравнением

описывается

уравнением

![]()

Полное решение такого неоднородного линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами ищут в виде

![]()

где i’ — частное решение данного неоднородного уравнения; i" — общее решение однородного дифференциального уравнения.

Ток i’ поддерживается в цепи напряжением источника питания и является установившимся током.

Ток i" называется свободным, так как его определяют в свободном режиме цепи.

Таким образом» полное решение дифференциального' уравнения позволяет определить ток i в цепи в переходном режиме или напряжение на элементах цепи и = и' + и".

В. №29. Основные понятия о несинусоидальных ЭДС, напряжениях и токах.

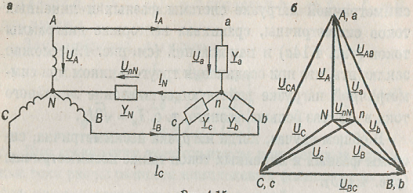

Периодическая несинусоидальная функция удовлетворяет условию f(t) = f(t + kT), где Т— период функции, т.е. промежуток времени, по истечении которого весь процесс повторяется сначала; k — целое число.

Такая периодическая функция, как известно из курса математики, может быть представлена в виде гармонического ряда (ряда Фурье), в общем случае неограниченного, но при расчетах электрических цепей часто с конечным числом п гармонических (синусоидальных) составляющих или, короче, гармоник. Например, несинусоидальный периодический ток

![]()

![]() или

или

![]()

В

этом выражении I0

— постоянная

составляющая (постоянный

ток);

![]() — первая

(основная) гармоника, частота

которой равна частоте несинусоидальной

периодической функции — тока i;

все остальные слагаемые называют

высшими

гармониками;

— первая

(основная) гармоника, частота

которой равна частоте несинусоидальной

периодической функции — тока i;

все остальные слагаемые называют

высшими

гармониками;

![]() -

начальная фаза k-й

гармонической составляющей, зависящая

от начала отсчета времени (t=0).

Таким образом, периодический

несинусоидальный ток можно представить

в виде суммы постоянного тока и

синусоидальных токов различных частот,

кратных частоте первой гармоники,

с различными начальными фазами. Такое

представление часто применяется при

расчетах цепей периодических

несинусоидальных токов.

-

начальная фаза k-й

гармонической составляющей, зависящая

от начала отсчета времени (t=0).

Таким образом, периодический

несинусоидальный ток можно представить

в виде суммы постоянного тока и

синусоидальных токов различных частот,

кратных частоте первой гармоники,

с различными начальными фазами. Такое

представление часто применяется при

расчетах цепей периодических

несинусоидальных токов.

На рис. приведен график периодического несинусоидального тока i, который содержит только первую i1 и вторую i2 гармоники. Аналогично записываются разложения в гармонический ряд периодических несинусоидальных напряжений на любом участке цепи:

![]()

ЭДС

источник

![]()

В. №30. Назначение, устройство и принцип действия трансформаторов.

Трансформатором называют статическое устройство, имеющее две или большее число индуктивно связанных обмоток и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока.

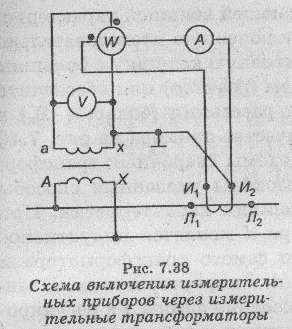

Трансформаторы применяют в установках электросварки (сварочные трансформаторы), в металлургической промышленности (электропечные трансформаторы), в полупроводниковых преобразователях, с помощью которых осуществляют выпрямление переменного тока в постоянный и наоборот (выпрямительные трансформаторы), в системах измерения (измерительные трансформаторы), в радио- и телеустановках, в системах автоматического управления, связи и др.

Основными элементами любого трансформатора являются стальной магнитопровод и обмотки. Магнитопровод служит для размещения на нем обмоток и усиления индуктивной: связи между обмотками.. Поскольку магнитная проницаемость магнитоировода в сотни раз превышает магнитную проницаемость воздуха, то магнитный поток, создаваемый токами в обмотках трансформатора, будет замыкаться в основном по магнитопро-воду, что позволяет увеличить магнитный поток при прочих равных условиях и, следовательно, усилить индуктивную связь обмоток.

В зависимости от количества N обмоток трансформаторы бывают двухобмоточными (N=2), трехобмоточными (N=3) и многообмоточными (N>3).

Первичной обмоткой трансформатора называют обмотку, к которой подводят электрическую энергию, а вторичной — обмотку, к которой подключают приемник электрической энергии.

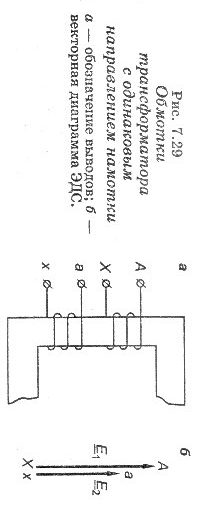

Обмотку, рассчитанную на более высокое напряжение, называют обмоткой высшего напряжения (ВН), а рассчитанную на более низкое напряжение — обмоткой низшего напряжения (НН). Выводы обмотки ВН однофазного трансформатора обозначают прописными латинскими буквами А и X, а обмотки НН — строчными латинскими буквами а и х.

Принцип

действия трансформатора основан на

явлении электромагнитной индукции.

Так, если к первичной обмотке подвести

переменное напряжение и1,

то

в ней появится переменный ток i1.

Ток

i1

создает

переменную магнитодвижущую силу

(МДС) i1![]() которая,

в свою очередь, создает переменный

магнитный поток Ф, замыкающийся в

основном по стальному магнитопроводу.

Этот магнитный поток называют основным

магнитным

потоком. Основной магнитный поток

сцепляется со всеми витками как

первичной, так и вторичной обмоток

трансформатора и, согласно закону

электромагнитной индукции, индуцирует

в них переменные ЭДС е1

и

е2

соответственно. Если теперь к зажимам

вторичной обмотки подключить приемник

электроэнергии, то под действием ЭДС

е2

в приемнике возникнет переменный

ток i2.

которая,

в свою очередь, создает переменный

магнитный поток Ф, замыкающийся в

основном по стальному магнитопроводу.

Этот магнитный поток называют основным

магнитным

потоком. Основной магнитный поток

сцепляется со всеми витками как

первичной, так и вторичной обмоток

трансформатора и, согласно закону

электромагнитной индукции, индуцирует

в них переменные ЭДС е1

и

е2

соответственно. Если теперь к зажимам

вторичной обмотки подключить приемник

электроэнергии, то под действием ЭДС

е2

в приемнике возникнет переменный

ток i2.

Действующие значения первичной и вторичной ЭДС:

![]()

Отношение

первичной ЭДС к вторичной, равное

отношению чисел витков обмоток,

называют коэффициентом

трансформации трансформатора

![]()

Если

необходимо повысить напряжение источника

питания, то число витков вторичной

обмотки делают больше числа витков

первичной обмотки

![]() .

Такой

трансформатор называют повышающим.

Если

это напряжение надо понизить, то

делают

.

Такой

трансформатор называют повышающим.

Если

это напряжение надо понизить, то

делают

![]() .

В

этом случае трансформатор будет

понижающим.

Если

требуется несколько различных

значений вторичного напряжения, то на

тот же магнитопровод наматывают

несколько вторичных обмоток с

различным числом витков.

.

В

этом случае трансформатор будет

понижающим.

Если

требуется несколько различных

значений вторичного напряжения, то на

тот же магнитопровод наматывают

несколько вторичных обмоток с

различным числом витков.

При подключении первичной обмотки трансформатора к источнику переменного тока на зажимах вторичной обмотки индуцируется переменная ЭДС и вторичная обмотка становится источником питания, к которой можно присоединить какой-либо электроприемник.

Билет 31. Уравнение напряжений трансформатора.

МДС

первичной и вторичной обмоток создают

так называемые потоки

рассеяния Ф1рас

И Ф2рас,

каждый из

которых сцеплен только c той из обмоток,

МДС которой он создан. Магнитные

силовые линии потоков рассеяния

замыкаются преимущественно по

воздуху, поэтому индуктивности L1

первичной и L2

вторичной обмоток, обусловленные

этими потоками, можно считать постоянными.

Если токи в

обмотках изменяются во

времени по

синусоидальному закону, т. e.

,

и

,

и

то потоки

рассеяния также будут изменяться

во времени, и

в обмотках

трансформатора при этом будут

индуцироваться ЭДС самоиндукции,

называемые

ЭДС рассеяния:

то потоки

рассеяния также будут изменяться

во времени, и

в обмотках

трансформатора при этом будут

индуцироваться ЭДС самоиндукции,

называемые

ЭДС рассеяния:

Где

и

-

амплитудные

значения этих ЭДС, а

и

-

амплитудные

значения этих ЭДС, а

и

и

индуктивные

сопротивления первичной и вторичтой

обмоток соответственно, обусловленпые

потоками рассеяния.

индуктивные

сопротивления первичной и вторичтой

обмоток соответственно, обусловленпые

потоками рассеяния.

Действующие значения ЭДС рассеяния

Электрические

схемы обмоток трансформатора. Здесь

R1

и R2

– активные

сопротивления обмоток,

-

комплексное сопротивление электроприемника,

а вертикальная линия между обмотками

означаeт что обмотки расположены на

одном магнитопроводе.

-

комплексное сопротивление электроприемника,

а вертикальная линия между обмотками

означаeт что обмотки расположены на

одном магнитопроводе.

На основании второго закона Кирхгофа с учетом уравнений можно написать уравнения напряжений для первичной и вторичной обмоток трансформатора в комплексной форме.

Где

и

и

-

комплексные сопротивления первичной

и вторичной обмоток.

-

комплексные сопротивления первичной

и вторичной обмоток.

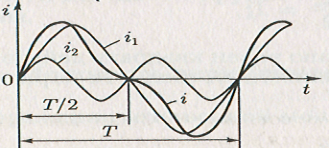

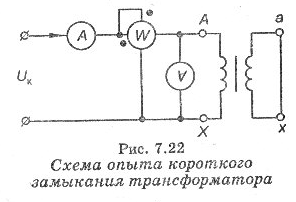

Билет 32 Холостой ход трансформатора.

Холостым ходом трансформатора называют режим, когда его вторичная обмотка разомкнута, ток в ней I2 = 0 (нагрузка отсутствует). В режиме холостого хода к первичной обмотке подведено напряжение u1, в ней существует ток холостого хода i0, а по магнитопроводу замыкается магнитный поток Ф, индуцирующий в первичной обмотке ЭДС е1 и во вторичной – е2.

Магнитный поток изменяется во времени по синусоидальному закону. Изменение во времени тока i0, создающего этот поток, и самого потока Ф определяется петлей гистерезиса. Восходящая ветвь соответствует четверти периода, когда магнитный поток увеличивается, а нисходящая - четверти периода, когда магнитный поток уменьшается. На рис. 7.11в показана зависимость тока холостого хода i0 = f(t) в течение полупериода, найденная графическим путем.

Как видно из рис.

7.11, ток холостого

хода

несинусоидален. На практике при

расчетах трансформатора и анализе

его работы несинусоидальный ток

холостого хода заменяют эквивалентным

синусоидальным током (рис. 7.12а),

амплитудное значение которого равно

,

где

,

где

действующее значение

тока i0.

Эквивалентный синусоидальный ток

опережает по фазе синусоидальный

магнитный поток на угол δс.

Из векторной диаграммы видно, что

комплексный ток холостого хода Iо кроме

индуктивной составляющей Iμ

, совпадающей по фазе с магнитным потоком

и называемой намагничивающим

током, имеет

активную составляющую Iоа

совпадающую по фазе с напряжением U1.

Эта составляющая тока определяет ту

часть электроэнергии,

которая преобразуется в тепловую

энергию преимущественно в магнитопроводе

вследствие явления гистерезиса и

возникновения вихревых токов в нем при

его перемагничивании

переменным

магнитным потоком. При этом вся тепловая

энергия затрачивается на нагрев

магнитопровода. Потери

мощности

холостого

хода, затрачиваемые

на нагрев магнитопровода

действующее значение

тока i0.

Эквивалентный синусоидальный ток

опережает по фазе синусоидальный

магнитный поток на угол δс.

Из векторной диаграммы видно, что

комплексный ток холостого хода Iо кроме

индуктивной составляющей Iμ

, совпадающей по фазе с магнитным потоком

и называемой намагничивающим

током, имеет

активную составляющую Iоа

совпадающую по фазе с напряжением U1.

Эта составляющая тока определяет ту

часть электроэнергии,

которая преобразуется в тепловую

энергию преимущественно в магнитопроводе

вследствие явления гистерезиса и

возникновения вихревых токов в нем при

его перемагничивании

переменным

магнитным потоком. При этом вся тепловая

энергия затрачивается на нагрев

магнитопровода. Потери

мощности

холостого

хода, затрачиваемые

на нагрев магнитопровода

.

Для определения

тока холостого хода Io

и потерь мощности Рп0

проводят опыт холостого хода.

.

Для определения

тока холостого хода Io

и потерь мощности Рп0

проводят опыт холостого хода.

Опыт холостого

хода. Для проведение опыта xoлocтого

хода собирают злектрическую цепь, схема

которой изобряжена на рис. 7.13. Подводимое

к первичной обмотке напряжение U1

измеряют

от 0 до 1,1U1ном,

с помощью

регулятора напряжения или автотрансформатора.

Вторичная обмотка трансформатора

разомкнута, к ее зажимам присоединен

вольтметр V2

для измереиия напряжения U2.

Измеряют напряжения U1

и U2,

ток холостого хода Io

и активную мощность Р0

энергии, потребляемой трансформатором

в режиме холостого хода. По данным

измерений строят зависимости I0

и P0

от U1

называемые характеристиками холостого

хода трансформатора. Напряжение U1

по значению

практически равно ЭДС.

.

.

-

описывает кривую намагничивания;

следовательно

-

описывает кривую намагничивания;

следовательно

так же имеет вид кривой намагничивания.

Измеренная ваттметром мощность

практически равна потерям мощности в

магнитопроводе, пропорциональным

квадрату магнитного потока или напряжения

и зависимость

так же имеет вид кривой намагничивания.

Измеренная ваттметром мощность

практически равна потерям мощности в

магнитопроводе, пропорциональным

квадрату магнитного потока или напряжения

и зависимость

имеет вид пораболы. Кроме того, из опыта

холостого хода можно определить

коэффициент трансформации трансформатора:

k =

Е1/Е2

= U10/U20.

имеет вид пораболы. Кроме того, из опыта

холостого хода можно определить

коэффициент трансформации трансформатора:

k =

Е1/Е2

= U10/U20.

Билет

33. Работа трансформатора под нагрузкой.

для

первичной обмотки справедливо уравнение

.

.

-

можно пренебречь и считать что

-

можно пренебречь и считать что

,

откуда при U1

= coпst и f = const получим, что

,

откуда при U1

= coпst и f = const получим, что

.

.

Так как магнитным

потоком

во вторичной

обмотке индуцируется

ЭДС Е2,

то к ней можно

присоединить электроприемник

(нагрузку) Zн

(рис. 7.15). Под

действием

этой ЭДС в

замкнутой цепи вторичной обмотки

возникает ток I2.

В первичной обмотке сама обмотка

играет роль внешней цепи и

ток I1,

в ней направлен

от начала обмотки. В цепи вторичной

обмотки внешней цепью является

электроприемник, поэтому вторичный

ток I2

следует

направить от начала обмотки к

электроприемнику. Вторичный ток I2

создает МДС

I2w2,

которая, в свою очередь, создает вторичный

магнитный поток Ф2,

который замыкается в основном по

магнитопроводу (см. рис. 7.15а).

Теперь

во вторичной

обмотке индуцируется

ЭДС Е2,

то к ней можно

присоединить электроприемник

(нагрузку) Zн

(рис. 7.15). Под

действием

этой ЭДС в

замкнутой цепи вторичной обмотки

возникает ток I2.

В первичной обмотке сама обмотка

играет роль внешней цепи и

ток I1,

в ней направлен

от начала обмотки. В цепи вторичной

обмотки внешней цепью является

электроприемник, поэтому вторичный

ток I2

следует

направить от начала обмотки к

электроприемнику. Вторичный ток I2

создает МДС

I2w2,

которая, в свою очередь, создает вторичный

магнитный поток Ф2,

который замыкается в основном по

магнитопроводу (см. рис. 7.15а).

Теперь

.

Вследствие этого в первичной обмотке

возникает дополнительная составляющая

тока I1k,

называемая компенсационным

током. Чем больше ток I2,