- •Топологические параметры цепи

- •Эквивалентные преобразования электрических цепей

- •Метод эквивалентных преобразований

- •Пример применения

- •Последовательно соединенные реальная индуктивная катушка и конденсатор в цепи синусоидального тока

- •Резонансы в цепях синусоидального тока

- •Резонанс в цепи с последовательно соединенными элементами (резонанс напряжений)

- •Резонанс в цепи с параллельно соединенными элементами (резонанс токов)

- •Резонанс в сложной цепи

- •20. Емкостной характер цепи синусоидального тока с параллельным соединением rlc — элементов.

- •Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока

- •Переменный однофазный ток

- •Мощность

- •Коэффициент мощности

- •Аварийные режимы в нагрузках соединенных звездой

- •Аварийные режимы в нагрузках соединенных треугольником

- •Соединение в звезду. Схема, определения

- •Соединение в треугольник. Схема, определения

- •Соотношение между линейными и фазными токами и напряжениями.

- •Соотношения между фазными и линейными напряжениями источников. Номинальные напряжения

- •Измерение активной мощности в трехфазных цепях

- •Измерение активной мощности двумя ваттметрами

- •4.2. Магнитные цепи

- •Закон полного тока

- •Ток смещения

- •Магнитные цепи

- •9.1. Основные определения

- •9.2. Свойства ферромагнитных материалов

- •9.3. Расчет магнитных цепей

- •Общая характеристика задач и методов расчета магнитных цепей

- •Регулярные методы расчета

- •1. Прямая” задача для неразветвленной магнитной цепи

- •2. “Прямая” задача для разветвленной магнитной цепи

- •Графические методы расчета

- •1. “Обратная” задача для неразветвленной магнитной цепи

- •2. “Обратная” задача для разветвленной магнитной цепи

- •Итерационные методы расчета

- •Статическая и дифференциальная индуктивности катушки с ферромагнитным сердечником

- •Магнитные характеристики атома

- •Устройство и принцип действия трансформатора

- •2. Механическая характеристика асинхронного двигателя

- •Работа трансформатора в режиме холостого хода

- •Опыт короткого замыкания трансформатора

- •[Править]Типы

- •[Править]Принцип действия

- •[Править]Электродвигатель

- •[Править]Генератор

- •11.2. Принцип действия машины постоянного тока

- •11.3. Работа электрической машины постоянного тока в режиме генератора

- •§ 2.2. Классификация полупроводниковых материалов

- •Варисторы

- •Терморезисторы

- •Тензорезисторы

- •[Править]Основные характеристики и параметры диодов

- •[Править]Классификация диодов [править]Типы диодов по назначению

- •[Править]Типы диодов по частотному диапазону

- •[Править]Типы диодов по размеру перехода

- •[Править]Типы диодов по конструкции

- •Транзисторы

- •1.5.1 Структура транзистора

- •История создания полевых транзисторов

- •Схемы включения полевых транзисторов

- •Классификация полевых транзисторов

- •Области применения полевых транзисторов

- •]Устройство и основные виды тиристоров

- •Режимы работы триодного тиристора Режим обратного запирания

- •Режим прямого запирания

- •Двухтранзисторная модель

- •Режим прямой проводимости

- •Классификация тиристоров[2][3][4]

- •Отличие динистора от тринистора

- •Отличие тиристора триодного от запираемого тиристора

- •Симистор

- •Характеристики тиристоров

- •Оптоэлектронные приборы

- •Оптоэлектронные полупроводниковые приборы

- •3.1 Фоторезисторы

- •3.2 Фотодиод

- •3.3 Светоизлучательные диоды

- •Классификация усилителей на полупроводниковых триодах

- •Операционные усилители

- •Обозначения на схеме

- •Принцип действия

- •Операционный усилитель без отрицательной обратной связи (компаратор)

- •Операционный усилитель с отрицательной обратной связью (неинвертирующий усилитель)

- •Вторичные источники питания

- •Задачи вторичного источника питания

Транзисторы

1.5.1 Структура транзистора

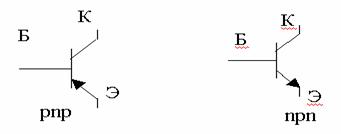

Транзистор представляет собой трехслойный полупроводниковый прибор со слоями чередующегося типа проводимости {глава 1.2}. Существуют транзисторы типа pnp и npn.

Рис.1-13

Структура транзистора

Рис.1-13

Структура транзистора

Эмиттер – p-полупроводник с большим количеством примесей.

База – n-полупроводник с малым количеством примесей. Слой базы очень тонкий,порядка 1 мкм.

Коллектор – p полупроводник со средним количеством примесей. Переход эмиттер-база называется эмиттерным переходом, переход база-коллектор – коллекторным переходом.

Наиболее часто транзистор включается так ,что эмиттерный переход включен в прямом направлении, а коллекторный - в обратном.

При включении транзистора из эмиттера в базу инжектируется большое количество дырок, которые путем диффузии распространяются в базе, доходят до коллекторного перехода и втягиваются им, образуя большой коллекторный ток. Iк-≈Iэ , но Iк- < Iэ. Поведение транзистора описывается 2-я уравнениями:

Iэ = Iб + Iк и Iк = αIэ +Iк0 , где α – коэффициент передачи тока транзистора, включенного по схеме с общей базой (ОБ). α=0,9 – 0,995.

Рис.1-14

Условные обозначения транзисторов

Рис.1-14

Условные обозначения транзисторов

Рис.1-15

Внешний вид транзисторов различной

мощности

Рис.1-15

Внешний вид транзисторов различной

мощности

48 устройство, основные характеристики и физические процессы биполярного триода.

Биполярным транзистором (полупроводниковым триодом) называют электропреобразовательный полупроводниковый прибор, имеющий два p-n перехода и три вывода и предназначенный для усиления мощности. В работе полупроводниковых триодов используются носители обеих полярностей (электроны и дырки), поэтому они называются биполярными.

Биполярный полупроводниковый триод представляет собой систему p-n-p или n-p-n-типа, полученную в одном монокристалле полупроводника (рис.2.4). Внутренняя область монокристалла транзистора, разделяющая p-n переходы, называется базой. Внешний слой монокристалла, предназначенный для инжектирования носителей в базу, называется эмиттером, а p-n переход П1, примыкающий к эмиттеру - эмиттерный. Другой внешний слой, экстрактирующий (вытягивающий) носители из базы, называется коллектором, а переход П2 - коллекторным.

|

|

|

|

Рис. 2.4

Рассмотрим работу транзистора p-n-p-типа. В усилительном режиме работы транзистора эмиттерный переход смещают в прямом направлении, а коллекторный в обратном (рис. 2.4,а). Из рисунка видно, что транзистор представляет собой, по существу, два полупроводниковых диода, имеющих одну общую базу. При отсутствии внешних напряжений (Uэ =Uк = 0) электрические поля p-n переходов создаются лишь объемными зарядами ионов и потенциальные барьеры обоих переходов jkoэ = jkoк = jko поддерживают динамическое равновесие в транзисторе(рис. 2.4,б).

Суммарные токи через p-n переходы равны нулю. При этом в бездрейфовых транзисторах (наиболее распространенных) концентрация примесей в базе равномерна по всей ее толщине и электрическое поле в базе отсутствует. Потенциал базы постоянен по всей ее толщине.

На рис. 2.4, в и г показано расположение энергетических зон в транзисторе. На указанных рисунках отсутствию внешних напряжений соответствуют графики, изображенные сплошными линиями.

При наличии напряжений Uэ и Uк , определяемых внешними источниками Еэ и Ек, происходит перераспределение электрических потенциалов переходов и изменение расположения энергетических зон (штриховые линии).

Напряжение Uэ приложено к эмиттерному переходу в прямом направлении, а Uk - к коллекторному переходу - в обратном. В эмиттерном переходе возникает явление инжекции.

Поскольку концентрация дырок в эмиттере превышает значительно концентрацию электронов в базе (Npэ >> NnБ ), то поток дырок из эмиттера в базу значительно превосходит поток электронов в обратном направлении. В общем случае через эмиттерный переход протекает ток I = Iэр +Iэn , где Iэр - дырочная составляющая; Iэn- электронная составляющая.

Чем меньше Iэn , тем эффективней работа транзистора. Поэтому введен коэффициент g оценивающий эффективность эмиттера

В коллекторном переходе, включенном в обратном направлении, происходит явление экстракции. Площадь этого перехода делается значительно больше площади эмиттерного, поэтому почти все дырки выводятся в область коллектора. Появляется ток коллектора Ik .

Одним из основных параметров транзисторов является коэффициент передачи тока эмиттера a = Iк / Iэ.

В общем случае ток коллектора состоит из двух составляющих Iк = Iкр +Iко , где Iкр - ток, который появляется в цепи коллектора за счет описанных выше процессов; Iко - обратный ток насыщения обратно включенного коллекторного перехода.

Транзистор используется для усиления мощности электрического сигнала. Это усиление происходит за счет потребления энергии от внешних источников питания. Изменяя ток во входной цепи по определенному закону, можно получить усиленный сигнал на входе той же формы. Существует три схемы включения транзистора: с общей базой (ОБ, рис. 2.5, а), с общим эмиттером (ОЭ, рис. 2.5, б) и с общим коллектором (ОК, рис. 2.5, в).

Рис. 2.5

Наиболее распространенной является схема включения с ОЭ, имеющая наибольшее усиление мощности. Каждая схема включения в общем случае характеризуется четырьмя семействами ВАХ: а - выходными; б - входными; в - характеристиками передачи по току; г - характеристиками обратной связи по напряжению.

На рис. 2.6, а и б изображены входные и выходные ВАХ схемы с ОБ, а на рис. 2.6, в и г - входные и выходные ВАХ для схемы с ОЭ.

Рис. 2.6

Статические ВАХ сняты при отсутствии сопротивления нагрузки в выходной цепи. В практических случаях выходная цепь содержит сопротивление нагрузки. В этом случае говорят о динамическом режиме работы транзистора.

Рассмотрим динамику работы транзистора на примере схемы с ОЭ (рис. 2.7, а).

В динамическом режиме изменения коллекторного тока при Ek = const и Rk = const зависят не только от изменения базового тока, но и от изменения напряжения на коллекторе Ukэ = Ek - Ik Rk, которое, в свою очередь, определяется изменениями как базового так и коллекторного токов. Такой режим работы называется динамическим, а характеристики, определяющие связь между токами и напряжениями транзистора при наличии сопротивления нагрузки - динамическими. Динамические характеристики строятся на семействе статических ВАХ при заданных значениях Ek и Rk (рис. 2.7, б).

Для построения динамической входной характеристики с ОЭ использовано уравнение динамического режима, которое представляет собой уравнение прямой.

Рис. 2.7

Это очевидно, если ее представить в виде:

;

;

![]() -

точка А;

-

точка А;

![]() -

точка В;

-

точка В;

j = arctg RK .

Точка пересечения динамической характеристики (нагрузочной прямой ) с одной из статических ВАХ называется рабочей точкой транзистора (р). Изменяя IБ, можно перемещать рабочую точку по нагрузочной прямой.

Существует три основных режима работы транзистора: активный (усилительный), насыщения и отсечки. Понятие режима связано с наличием трех областей у транзистора: активной, насыщения и отсечки. На рис. 2.7,б они обозначены I, II, III соответственно.

Область отсечки ограничена сверху ВАХ, соответствующей IБ = -Ikо (оба p-n перехода транзистора закрыты). Область насыщения ограничена справа прямой линией, из которой выходят статические ВАХ (оба p-n перехода триода открыты). Активная область лежит между областями насыщения и отсечки. В активном режиме рабочая точка транзистора находится примерно посередине участка нагрузочной прямой CF. В режиме насыщения рабочая точка находится в области насыщения, а в режиме отсечки - соответственно в области отсечки.

49 устро Полевой транзистор — полупроводниковый прибор, в котором ток изменяется в результате действия «перпендикулярного» току электрического поля, создаваемого входным сигналом.

Протекание в полевом транзисторе рабочего тока обусловлено носителями заряда только одного знака (электронами или дырками), поэтому такие приборы часто включают в более широкий класс униполярных электронных приборов (в отличие от биполярных).