- •1. Основные задачи дисциплины, общие сведения о гидросистемах.

- •2. Гидравлический привод, гидросистема для подачи жидкости.

- •4. Гидролинии и элементы их соединения.

- •5. Трубопроводы, классификация, характеристики.

- •6. Виды соединения трубопроводов.

- •7. Уплотнительные устройства гидролиний.

- •8. Кондиционеры рабочей жидкости.

- •9. Фильтры рабочей жидкости.

- •10. Сепараторы рабочей жидкости.

- •11. Теплообменники, классификация, применение.

- •13. Силы, действующие в жидкости.

- •12. Гидравлика, основные понятия и методы.

- •15. Физические свойства жидкостей и газов.

- •16. Гидростатика, свойства гидростатического давления.

- •17. Способы измерения давления.

- •18. Сила давления на плоскую стенку.

- •19. Плавание тел, давление на криволинейную стенку.

- •20. Относительный покой жидкости.

- •21. Законы кинематики и динамики жидкости, основные понятия и определения.

- •22. Расход. Уравнение расхода жидкости.

- •25. Основы гидродинамического подобия течения жидкости.

- •24. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости.

- •23. Уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости.

- •26. Режимы течения жидкости.

- •27. Течение капельной жидкости с кавитацией.

- •28. Гидравлические сопротивления.

- •30. Потери напора при турбулентном течении жидкости.

- •29. Потери напора при ламинарном течении жидкости.

- •32. Истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке.

- •31. Местные гидравлические сопротивления.

- •35. Истечение жидкости через проходные сечения в гидравлических устройствах.

- •34. Истечение жидкости через насадки.

- •33. Истечение жидкости под уровень.

- •36.Гидравлический расчет простого трубопровода.

- •37. Построение характеристики потребного напора простого трубопровода.

- •40. Гидромашины, классификация, основные параметры.

- •38. Трубопровод с насосной подачей.

- •39. Гидравлический удар в трубопроводах.

- •41. Объёмный гидропривод, принцип действия, основные понятия.

- •42. Преимущества и недостатки объёмных гидроприводов, конструкция и задачи проектирования.

- •43. Основные сведения об объемных насосах.

- •44. Возвратно-поступательные (поршневые) насосы.

- •46. Общие свойства и классификация роторных насосов.

- •45. Диафрагменные насосы, снижение неравномерности подачи жидкости насосами.

- •47. Шестеренные насосы, конструкция параметры.

- •48. Пластинчатые насосы, конструкция, параметры.

- •49. Характеристики насоса и насосной установки.

- •50. Роторно-поршневые насосы, типы, конструкция, параметры.

- •51. Объёмные гидравлические двигатели, гидроцилиндры.

- •52. Гидромоторы, расчёт, обозначение роторных гидромашин на схемах.

- •53. Гидроаппараты, основные термины, параметры.

- •54. Запорно-регулирующие элементы гидроаппаратов.

- •55. Гидродроссели, виды, основные характеристики.

- •57.Поршневой насос с вальным приводом, устройство, принцип работы.

- •56. Гидроаккумуляторы рабочей жидкости, виды, назначение.

- •60. Способы регулирования подачи насосной установки.

- •59. Схемы основных гидроцилиндров, их графические обозначения.

- •58. Основные параметры гидромашин, гидравлические, объёмные, механические потери напора.

моменту этой же

площадки.

где JАx - момент инерции площади S относительно центральной оси, параллельной Аx.

В частном случае, когда стенка имеет форму прямоугольника размерами bL и одна из его сторон лежит на свободной поверхности с атмосферным давлением, центр давления ц.д. находится на расстоянии b/3 от нижней стороны.

19. Плавание тел, давление на криволинейную стенку.

Тело, погруженное (полностью или частично) в жидкость, испытывает со стороны жидкости суммарное давление, направленное снизу вверх и равное весу жидкости в объеме погруженной части тела.

Pвыт = ρжgVпогр

Для однородного тела, плавающего на поверхности справедливо соотношение

где V – объем плавающего тела; ρm - плотность тела.

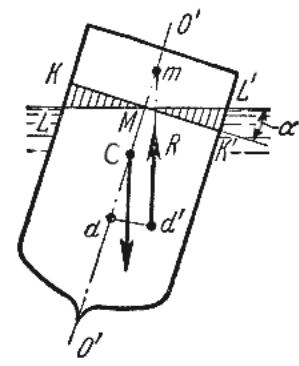

Способность плавающего тела, выведенного из состояния равновесия, вновь возвращаться в это состояние называется устойчивостью. Вес жидкости, взятой в объеме погруженной части судна называют водоизмещением, а точку приложения равнодействующей давления (т.е. центр давления) - центром водоизмещения. При нормальном положении судна центр тяжести С и центр водоизмещения d лежат на одной вертикальной прямой O'-O", представляющей ось симметрии судна и называемой осью плавания (рис.2.5).

Пусть под влиянием внешних сил судно наклонилось на некоторый угол α, часть судна KLM вышла из жидкости, а часть K'L'M', наоборот, погрузилось в нее. При этом получили новое положении центра водоизмещения d'. Приложим к точке d' подъемную силу R и линию ее действия продолжим до пересечения с осью симметрии O'-O". Полученная точка m называется метацентром, а отрезок mC = h называется метацентрической высотой. Будем считать h положительным, если точка m лежит выше точки C, и отрицательным - в противном случае.

Теперь рассмотрим условия равновесия судна:

1) если h > 0, то судно возвращается в первоначальное положение; 2) если h = 0, то это случай безразличного равновесия; 3) если h<0, то это случай неостойчивого равновесия, при котором продолжается дальнейшее опрокидывание судна.

Следовательно, чем ниже расположен центр тяжести и, чем больше метацентрическая высота, тем больше будет остойчивость судна.

Рис. 2.5. Поперечный профиль судна

Давление на криволинейную стенку.

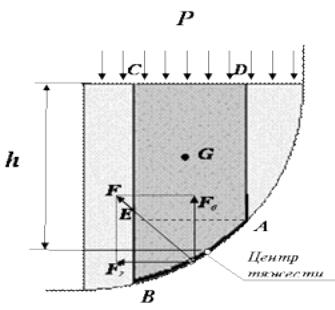

Чаще всего необходимо определить силу, действующую на цилиндрическую поверхность, имеющую вертикальную ось симметрии. Возможны два варианта. Первый вариант - жидкость воздействует на стенку изнутри.

Во втором варианте жидкость действует на стенку снаружи. Рассмотрим оба этих варианта.

В первом случае надо выделить объём жидкости, ограниченный рассматриваемым участком цилиндрической поверхности AB, участком свободной поверхности CD, расположенным над участком AB, и двумя вертикальными поверхностями BC и CD, проходящими через точки A и B. Эти поверхности ограничивают объём ABCD, который находится в равновесии. Рассмотрим условия равновесия этого объёма в вертикальном и горизонтальном направлениях. Заметим, что, если жидкость действует на поверхность AB, c какой-то силой F, то с такой же силой, но в обратном направлении, и поверхность действует на рассматриваемый объём жидкости. Эту силу, перпендикулярную поверхности AB, можно представить в виде горизонтальной Fг и вертикальной Fв составляющих.

Условие равновесия объёма ABCD в вертикальном направлении выглядит, так:

где P0 – внешнее давление, Sг – площадь горизонтальной проекции поверхности AB, G – вес выделенного объёма жидкости.

Условие равновесия этого объёма в горизонтальной плоскости запишем с учётом того, что силы, действующие на одинаковые вертикальные поверхности AD и CE, взаимно уравновешиваются. Остаётся только сила давления на площадь BE, которая пропорциональна вертикальной проекции Sв поверхности AB. С учётом частичного уравновешивания будем иметь условие равновесия сил в горизонтальном направлении в виде:

где hс – глубина расположения центра тяжести поверхности AB.

Зная Fг и Fв определим полную силу F, действующую на цилиндрическую поверхность

Во втором случае, когда жидкость воздействует на цилиндрическую поверхность снаружи, величина гидростатического давления во всех точках поверхности AB имеет те же значения, что и в первом случае, т.к. определяется такой же глубиной. Силы, действующие на поверхность в горизонтальном и вертикальном направлениях, определяются по тем же формулам, но имеют противоположное направление. При этом под величиной G надо понимать тот же объём жидкости ABCD, несмотря на то, что на самом деле он, в данном случае и не заполнен жидкостью.

Положение центра давления на цилиндрической стенке легко можно найти, если известны силы Fг и Fв и определены центр давления на вертикальной проекции стенки и центр тяжести рассматриваемого объёма ABCD. Задача упрощается, если рассматриваемая поверхность является круговой, т.к. равнодействующая сила при этом пересекает ось поверхности. Это происходит из-за того, что силы давления всегда перпендикулярны поверхности, а перпендикуляр к окружности всегда проходит через её центр.

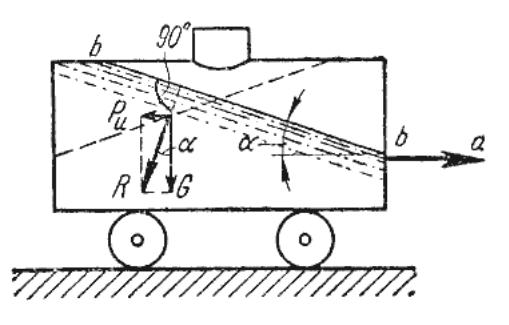

20. Относительный покой жидкости.

Пповерхность, во всех точках которой давление одинаково, называется поверхностью уровня или поверхностью равного давления. При неравномерном или непрямолинейном движении на частицы жидкости кроме силы тяжести действуют еще и силы инерции, причем если они постоянны по времени, то жидкость принимает новое положение равновесия. Такое равновесие жидкости называется относительным покоем.

Рассмотрим два примера такого относительного покоя. В первом примере определим поверхности уровня в жидкости, находящейся в цистерне, в то время как цистерна движется по горизонтальному пути с постоянным ускорением a (рис.2.6).

К

каждой частице жидкости массы m

должны быть в этом случае приложены ее

вес G = mg

и сила инерции Pu,

равная по величине ma.

Равнодействующая этих сил направлена к вертикали под

углом α, тангенс которого равен

этих сил направлена к вертикали под

углом α, тангенс которого равен