- •1. Основные задачи дисциплины, общие сведения о гидросистемах.

- •2. Гидравлический привод, гидросистема для подачи жидкости.

- •4. Гидролинии и элементы их соединения.

- •5. Трубопроводы, классификация, характеристики.

- •6. Виды соединения трубопроводов.

- •7. Уплотнительные устройства гидролиний.

- •8. Кондиционеры рабочей жидкости.

- •9. Фильтры рабочей жидкости.

- •10. Сепараторы рабочей жидкости.

- •11. Теплообменники, классификация, применение.

- •13. Силы, действующие в жидкости.

- •12. Гидравлика, основные понятия и методы.

- •15. Физические свойства жидкостей и газов.

- •16. Гидростатика, свойства гидростатического давления.

- •17. Способы измерения давления.

- •18. Сила давления на плоскую стенку.

- •19. Плавание тел, давление на криволинейную стенку.

- •20. Относительный покой жидкости.

- •21. Законы кинематики и динамики жидкости, основные понятия и определения.

- •22. Расход. Уравнение расхода жидкости.

- •25. Основы гидродинамического подобия течения жидкости.

- •24. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости.

- •23. Уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости.

- •26. Режимы течения жидкости.

- •27. Течение капельной жидкости с кавитацией.

- •28. Гидравлические сопротивления.

- •30. Потери напора при турбулентном течении жидкости.

- •29. Потери напора при ламинарном течении жидкости.

- •32. Истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке.

- •31. Местные гидравлические сопротивления.

- •35. Истечение жидкости через проходные сечения в гидравлических устройствах.

- •34. Истечение жидкости через насадки.

- •33. Истечение жидкости под уровень.

- •36.Гидравлический расчет простого трубопровода.

- •37. Построение характеристики потребного напора простого трубопровода.

- •40. Гидромашины, классификация, основные параметры.

- •38. Трубопровод с насосной подачей.

- •39. Гидравлический удар в трубопроводах.

- •41. Объёмный гидропривод, принцип действия, основные понятия.

- •42. Преимущества и недостатки объёмных гидроприводов, конструкция и задачи проектирования.

- •43. Основные сведения об объемных насосах.

- •44. Возвратно-поступательные (поршневые) насосы.

- •46. Общие свойства и классификация роторных насосов.

- •45. Диафрагменные насосы, снижение неравномерности подачи жидкости насосами.

- •47. Шестеренные насосы, конструкция параметры.

- •48. Пластинчатые насосы, конструкция, параметры.

- •49. Характеристики насоса и насосной установки.

- •50. Роторно-поршневые насосы, типы, конструкция, параметры.

- •51. Объёмные гидравлические двигатели, гидроцилиндры.

- •52. Гидромоторы, расчёт, обозначение роторных гидромашин на схемах.

- •53. Гидроаппараты, основные термины, параметры.

- •54. Запорно-регулирующие элементы гидроаппаратов.

- •55. Гидродроссели, виды, основные характеристики.

- •57.Поршневой насос с вальным приводом, устройство, принцип работы.

- •56. Гидроаккумуляторы рабочей жидкости, виды, назначение.

- •60. Способы регулирования подачи насосной установки.

- •59. Схемы основных гидроцилиндров, их графические обозначения.

- •58. Основные параметры гидромашин, гидравлические, объёмные, механические потери напора.

53. Гидроаппараты, основные термины, параметры.

Гидроаппараты – устройства, предназначенные для изменения или поддержания заданных параметров потока рабочей жидкости (давления, расхода) либо изменения направления движения. По характеру выполнения своих функций гидроаппараты делятся на регулирующие и направляющие.

Регулирующий — это гидроаппарат, в котором изменение соответствующего параметра потока рабочей жидкости происходит путем частичного изменения проходного сечения в нем.

Направляющий — это гидроаппарат, который изменяет направление потока рабочей жидкости путем полного открытия или полного перекрытия проходного сечения в нем.

Проходное сечение гидроаппарата – сечение потока, площадь которого определяет расход рабочей жидкости, проходящей через гидроаппарат.

Основной элемент гидроаппаратов – запорно-регулирующий элемент — деталь (или группа деталей), при перемещении которой частично или полностью перекрывается проходное сечение гидроаппарата. По конструкции запорно-регулирующего элемента гидроаппараты делятся на:

– золотниковые, в которых запорно-регулирующим элементом является цилиндрический или плоский золотник;

– крановые, в которых запорно-регулирующим элементом является плоский, цилиндрический, конический или сферический кран;

– клапанные, в которых запорно-регулирующим элементом является шариковый, конусный, игольчатый или плоский клапан.

Гидроаппараты бывают регулируемые и настраиваемые.

Регулируемый — гидроаппарат, характеристики которого (проходное сечение, поджатие пружины и др.) могут быть изменены по сигналу извне во время работы гидросистемы.

Настраиваемый — гидроаппарат, характеристики которого могут быть изменены только в условиях неработающей гидросистемы. Для этого, как правило, требуется разборка гидроаппарата.

На принципиальных и полуконструктивных схемах гидроаппаратов их присоединительные отверстия обозначают буквами латинского алфавита: Р — отверстие для подвода рабочей жидкости под давлением; А и В — отверстия для присоединения к другим гидравлическим устройствам; Т — отверстие для отвода рабочей жидкости в бак; Х и Y— отверстия для потоков управления; L — отверстие для дренажного отвода жидкости.

Основные параметры гидроаппаратов:

– условный проход Dy — диаметр такого условного отверстия, площадь которого равна максимальному значению площади проходного сечения гидроаппарата;

– номинальное давление рном — наибольшее давление рабочей жидкости в подводимом потоке, при котором гидроаппарат должен работать в течение установленного ресурса (срока службы) с сохранением своих параметров в пределах установленных норм;

– номинальный расход Qном — расход жидкости с определенной вязкостью, проходящей через гидроаппарат, при котором он выполняет свое назначение с сохранением параметров в пределах установленных норм;

– характеристика гидроаппарата — зависимость (обычно графическая), определяющая работу гидроаппарата.

Выбор конкретного гидроаппарата для гидросистемы делают по размеру условного прохода Dy, проверяя при этом соответствие расчетных значений максимального рабочего расхода жидкости через гидроаппарат и максимального рабочего давления паспортным данным гидроаппарата. Все гидроаппараты, использующиеся в объемных гидроприводах, можно разделить на три основных класса: гидравлические дроссели (гидродроссели), гидравлические клапаны (гидроклапаны) и гидравлические распределители (гидрораспределители).

54. Запорно-регулирующие элементы гидроаппаратов.

Гидроаппараты – устройства, предназначенные для изменения или поддержания заданных параметров потока рабочей жидкости (давления, расхода) либо изменения направления движения. По характеру выполнения своих функций гидроаппараты делятся на регулирующие и направляющие.

Основным элементом гидроаппаратов является запорно-регулирующий элемент — деталь (или группа деталей), при перемещении которой частично или полностью перекрывается проходное сечение гидроаппарата. По конструкции запорно-регулирующего элемента гидроаппараты делятся на:

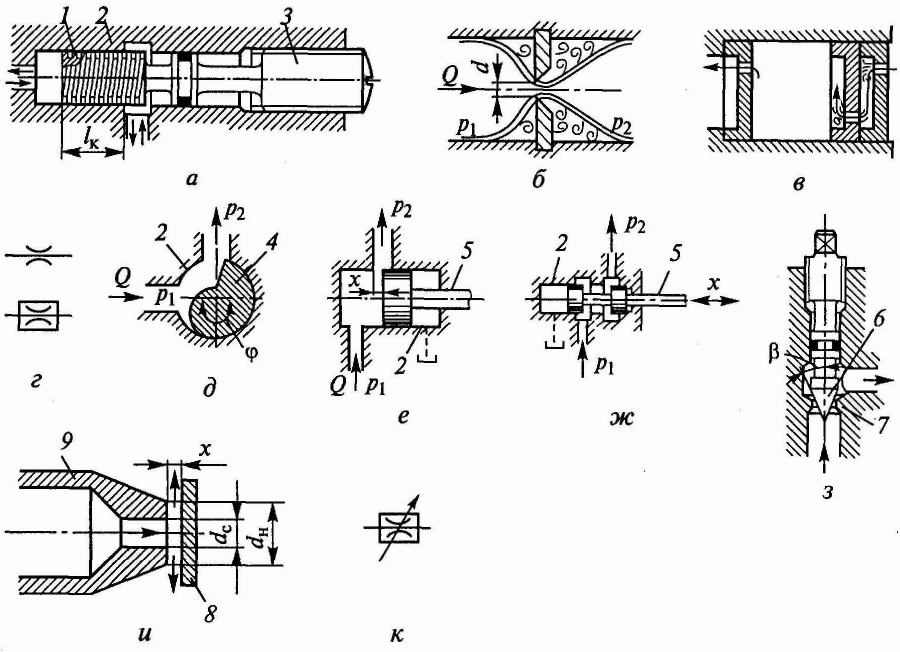

– золотниковые, в которых запорно-регулирующим элементом является цилиндрический (рисунок 2.1а) или плоский (рисунок 2.1б) золотник;

– крановые, в которых запорно-регулирующим элементом является плоский (рисунок 2.1в), цилиндрический (рисунок 2.1г), конический (рисунок 2.1д) или сферический (рисунок 2.1е) кран;

– клапанные, в которых запорно-регулирующим элементом является шариковый (рисунок 2.1ж), конусный (рисунок 2.1з), игольчатый (рисунок 2.1и) или плоский (рисунок 2.1к) клапан.

отверстия в которых смещены друг относительно друга.

Регулируемые гидродроссели в зависимости от вида запорно-регулирующего элемента разделяются на на крановые, золотниковые, клапанные (игольчатые), а также дроссели типа «сопло — заслонка».

У кранового гидродросселя (рисунок д) изменение площади проходного сечения обеспечивается за счет поворота в корпусе 2 на некоторый угол φ запорно-регулирующего элемента (крана) 4 вокруг оси, нормальной плоскости рисунка. Недостатком конструкции такого гидродросселя является то, что его запорно-регулирующий элемент не разгружен от давления в потоке жидкости.

У золотникового гидродросселя (рисунок е, ж) изменение площади проходного сечения обеспечивается за счет некоторого осевого смещения х запорно-регулирующего элемента (золотника) 5 в отверстии корпуса 2.

В клапанном, или игольчатом, гидродросселе (рисунок з) изменение площади проходного сечения происходит за счет вертикального перемещения запорно-регулирующего элемента 6 с углом конуса β относительно седла 7 (элемент 6 приближается к седлу или удаляется от него).

В гидродросселе типа «сопло—заслонка» (рисунок и) изменение площади проходного сечения происходит за счет перемещения запорно-регулирующего элемента 8 (плоская заслонка) относительно сопла 9 (элемент 8 приближается к соплу или удаляется от него).

Простейший квадратичный настраиваемый гидродроссель – жиклер (рисунок б). Движение жидкости через жиклер подчиняется законам истечения жидкости через затопленное отверстие в тонкой стенке.

Если такой гидродроссель по условиям работы гидросистемы должен обеспечить достаточно большой перепад давления при относительно малых расходах, то при этом в гидродросселе необходимо иметь отверстие очень малой площади. Однако тогда высока вероятность его засорения, а значит, самопроизвольного изменения характеристики гидродросселя, т.е. надежность работы такого гидродросселя будет низкой.

На практике при решении подобной задачи используются пакетные гидродроссели (рисунок в). Такой гидродроссель состоит из набора шайб,

55. Гидродроссели, виды, основные характеристики.

Гидродроссель — устройство, устанавливающее определенную связь между перепадом давления до и после дросселя и пропускаемым расходом.

Гидродроссель – регулирующий гидроаппарат. Особенностью его является то, что поток жидкости, проходящий через гидродроссель, не влияет на размер его проходного сечения.

Характеристика гидродросселя – зависимость потерь давления ∆рдр в гидродросселе (перепада давления на гидродросселе) от расхода Q рабочей жидкости, проходящей через него. По виду этой зависимости различают линейные и квадратичные дроссели.

Линейные гидродроссели имеют линейную характеристику ∆рдр = KQ. Такой вид зависимости достигается за счет ламинарного течения жидкости внутри дросселя. Поэтому основной расчетной зависимостью для линейных дросселей является закон Пуазейля.

На рисунке а приведена конструктивная схема линейного регулируемого гидродросселя.

Ламинарный режим течения обеспечивается в винтовой канавке прямоугольного сечения, нарезанной на поверхности цилиндрического плунжера 1, установленного в корпусе 2. Регулирование сопротивления гидродросселя осуществляется путем изменения рабочей длины lк дросселирующего канала за счет вращения винтовой головки 3.

Основным недостатком линейного гидродросселя является зависимость его характеристики от вязкости рабочей жидкости, а следовательно, и от температуры. Из-за этой температурной нестабильности характеристики линейные гидродроссели в системах управления объемными гидроприводами применяются редко.

Квадратичные гидродроссели имеют квадратичную характеристику. Характеристика этих гидродросселей мало зависит от температуры рабочей жидкости, поэтому они получили наибольшее распространение в объемных гидроприводах.

57.Поршневой насос с вальным приводом, устройство, принцип работы.

Вальный насос – возвратно-поступательный насос с вращательным движением ведущего звена.

Вальные насосы подразделяются на кривошипные и кулачковые.

Насос – гидравлическая машина, в которой подводимая извне энергия преобразуется в энергию потока жидкости.

Поршневой насос – возвратно-поступательный насос, у которого рабочие органы выполнены в виде поршней.

Поршневой насос с кривошипным приводным механизмом позволяет удобно отделить приводную часть от качающей и обеспечить приводную часть отдельной системой смазки. Если дополнительно применить выносной ползун, то на поршень не будут воздействовать боковые силы и различного рода уплотнительные элементы не будут изнашиваться.

Кулачковый приводной механизм позволяет удобно располагать около общего приводного вала несколько качающих узлов, соединённых параллельно с общим подводом и отводом и получать тем самым непрерывную и выровненную подачу (несколько поршней вокруг одного кулачка).

Из-за обилия пар трения такие насосы пригодны к использованию для работы на смазывающих неагрессивных и чистых жидкостях.

Значительно реже применяются насосы с вальным приводом с плунжером в качестве вытеснителя. У этих насосов существенно больше поверхность контакта между корпусом и вытеснителем, что позволяет значительно лучше уплотнить рабочую камеру. Плунжерные насосы обычно изготовляются с высокой точностью, поэтому они являются весьма дорогими, но позволяют получать очень большие давления — до 150...200 МПа. Основной областью использования плунжерных насосов являются системы топливоподачи дизелей.

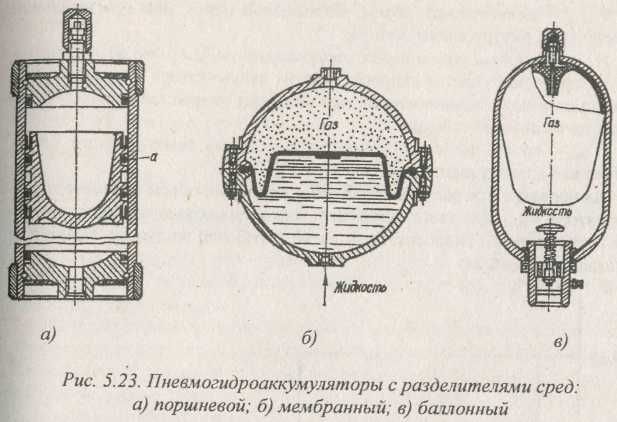

б) с разделителем сред (по конструкции бывают поршневые, мембранные, баллонные.

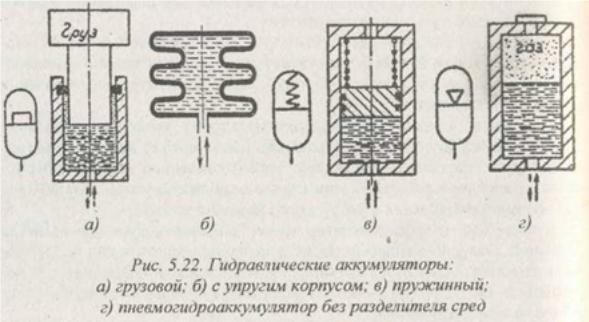

56. Гидроаккумуляторы рабочей жидкости, виды, назначение.

Гидроаккумулятор – устройство, предназначенное для аккумулирования энергии рабочей жидкости, находящейся под давлением, с целью последующего возврата ее в гидросистему.

Для накопления и сохранения энергии давления потока рабочей жидкости в гидроаккумуляторе осуществляется ее преобразование в механическую энергию другого вида, поэтому гидроаккумуляторы относятся к энергопреобразователям.

Основное назначение гидроаккумуляторов – накопление энергии рабочей жидкости в периоды пауз или малого ее потребления гидроагрегатами гидросистемы и возврат этой накопленной энергии в периоды их интенсивной работы. В этом случае гидроаккумулятор подключается к напорной гидролинии и работает параллельно насосу.

Гидроаккумулятор может выполнять функцию гасителя колебаний давления в гидросистемах, а также применяться для поддержания постоянного давления в сливной или всасывающей гидролинии. В последнем случае гидроаккумуляторы называются подпорными гидроаккуму-ляторами низкого давления.

В зависимости от типа механической энергии, которую накапливает гидроаккумулятор, различают:

1. Грузовые (рис. 5.22,а), в которых аккумулирование и возврат энергии происходит за счёт изменения потенциальной энергии груза.

2. Пружинные (рис. 5.22,в), в которых аккумулирование и возврат энергии происходит за счёт изменения энергии упругости деформируемой пружины.

3. Гидроаккумулятор с упругим корпусом (рис. 5.22,6), в которых аккумулирование и возврат энергии происходит за счёт изменения энергии упругости деформируемого корпуса

4. Пневмогидроаккумуляторы (рис. 5.22,г), в которых аккумулирование и возврат энергии происходит за счёт изменения энергии сжатого газа.

Пневмогидроаккумуляторы бывают:

а) без разделительных сред (см. рис 5.22,г)