- •1. Основные задачи дисциплины, общие сведения о гидросистемах.

- •2. Гидравлический привод, гидросистема для подачи жидкости.

- •4. Гидролинии и элементы их соединения.

- •5. Трубопроводы, классификация, характеристики.

- •6. Виды соединения трубопроводов.

- •7. Уплотнительные устройства гидролиний.

- •8. Кондиционеры рабочей жидкости.

- •9. Фильтры рабочей жидкости.

- •10. Сепараторы рабочей жидкости.

- •11. Теплообменники, классификация, применение.

- •13. Силы, действующие в жидкости.

- •12. Гидравлика, основные понятия и методы.

- •15. Физические свойства жидкостей и газов.

- •16. Гидростатика, свойства гидростатического давления.

- •17. Способы измерения давления.

- •18. Сила давления на плоскую стенку.

- •19. Плавание тел, давление на криволинейную стенку.

- •20. Относительный покой жидкости.

- •21. Законы кинематики и динамики жидкости, основные понятия и определения.

- •22. Расход. Уравнение расхода жидкости.

- •25. Основы гидродинамического подобия течения жидкости.

- •24. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости.

- •23. Уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости.

- •26. Режимы течения жидкости.

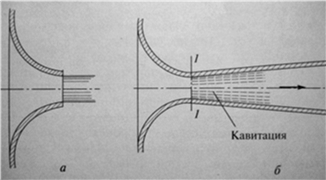

- •27. Течение капельной жидкости с кавитацией.

- •28. Гидравлические сопротивления.

- •30. Потери напора при турбулентном течении жидкости.

- •29. Потери напора при ламинарном течении жидкости.

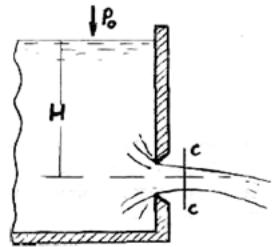

- •32. Истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке.

- •31. Местные гидравлические сопротивления.

- •35. Истечение жидкости через проходные сечения в гидравлических устройствах.

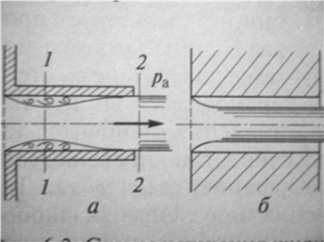

- •34. Истечение жидкости через насадки.

- •33. Истечение жидкости под уровень.

- •36.Гидравлический расчет простого трубопровода.

- •37. Построение характеристики потребного напора простого трубопровода.

- •40. Гидромашины, классификация, основные параметры.

- •38. Трубопровод с насосной подачей.

- •39. Гидравлический удар в трубопроводах.

- •41. Объёмный гидропривод, принцип действия, основные понятия.

- •42. Преимущества и недостатки объёмных гидроприводов, конструкция и задачи проектирования.

- •43. Основные сведения об объемных насосах.

- •44. Возвратно-поступательные (поршневые) насосы.

- •46. Общие свойства и классификация роторных насосов.

- •45. Диафрагменные насосы, снижение неравномерности подачи жидкости насосами.

- •47. Шестеренные насосы, конструкция параметры.

- •48. Пластинчатые насосы, конструкция, параметры.

- •49. Характеристики насоса и насосной установки.

- •50. Роторно-поршневые насосы, типы, конструкция, параметры.

- •51. Объёмные гидравлические двигатели, гидроцилиндры.

- •52. Гидромоторы, расчёт, обозначение роторных гидромашин на схемах.

- •53. Гидроаппараты, основные термины, параметры.

- •54. Запорно-регулирующие элементы гидроаппаратов.

- •55. Гидродроссели, виды, основные характеристики.

- •57.Поршневой насос с вальным приводом, устройство, принцип работы.

- •56. Гидроаккумуляторы рабочей жидкости, виды, назначение.

- •60. Способы регулирования подачи насосной установки.

- •59. Схемы основных гидроцилиндров, их графические обозначения.

- •58. Основные параметры гидромашин, гидравлические, объёмные, механические потери напора.

31. Местные гидравлические сопротивления.

К местным сопротивлениям относят короткие участки труб, в которых происходит изменение скоростей движения жидкости по величине и направлению. Простейшие местные сопротивления можно условно разделить на сопротивления, вызванные изменением сечения потока (расширение, сужение), и сопротивления, связанные с изменением направления движения жидкости. Но большинство местных сопротивлений являются комбинациями указанных случаев, т. к. поворот потока может привести к изменению его сечения, а расширение (сужение) потока – к отклонению от прямолинейного движения жидкости. Также разная гидравлическая арматура (краны, вентили, клапаны и т.д.) практические всегда является комбинацией простейших местных сопротивлений. К местным сопротивлениям относят и участки трубопроводов с разделением или слиянием потоков жидкости. Местные сопротивления оказывают существенное влияние на работу гидросистем с турбулентными потоками жидкости. С ламинарными потоками в большинстве случаев эти потери напора малы по сравнению с потерями на трение в трубах. В большинстве местных сопротивлений изменение скоростей движения приводит к возникновению вихрей, которые для своего вращения используют энергию потока жидкости. Таким образом, вихреобразование – это основная причина потерь напора в большинстве местных сопротивлений.

Для определения этих потерь используется формула Вейсбаха:

Для внезапного расширения потока:

S1 – площадь сечения потока до расширения, S2 – после расширения, ζ- безразмерный коэффициент местного сопротивления.

Н = ;

;

.

.

v

– скорость вытекания жидкости из малого

отверстия с тонкой стенкой.

– степень

сжатия струи.

– степень

сжатия струи.

,

,

– коэффициент

скорости,

– коэффициент

скорости,

–

коэффициент расхода.

–

коэффициент расхода.

Эти коэффициенты меньше 1.

.

.

35. Истечение жидкости через проходные сечения в гидравлических устройствах.

При определении расхода Q через проходные сечения, образованные взаимным расположением деталей в гидравлических устройствах, кроме оценки коэффициента расхода μ необходимо, как правило, определять площадь S проходного сечения отверстия в функции смещения х одной из деталей относительно другой. Обычно величина х и определяет степень открытия проходного сечения.

Для расчетов рекомендуется использовать формулу

где

S(x)

— расчетная

площадь проходного сечения, определяемая

по значению смещения х

перекрывающей

детали; — перепад

давления на проходном сечении.

— перепад

давления на проходном сечении.

Тип детали, перекрывающей отверстие |

Коэффициент

расхода

|

Расчетная формула площади проходного сечения S(x) |

Шарик |

0,6…0,62 |

πdx∙sin 45o |

Конус |

0,8…0,85 |

πdx∙sin 45o |

Плоскость (x < d/4) |

0,8…0,85 |

πdx |

Плунжер |

0,71…0,79 |

πdx |

Безотрывный: сжатие струи отсутствует (ε=1); площадь сечения струи равна площади проходного сечения отверстия в насадке; μ=φ; расход больше, т.к. нет сжатия струи на выходе из насадки и больший перепад давления на входной кромке отверстия; средняя скорость жидкости на выходе меньше, т.к. потери в насадке больше, чем на входе. При определённом критическом расчётном напоре Нкр поток жидкости отрывается от стенок насадка и жидкость истекает в атмосферу (истечение с отрывом потока от стенок насадки).

Недостатки: безотрывное – большое сопротивление и недостаточно высокий коэффициент расхода; истечение с отрывом – низкий коэффициент расхода; двойственность режима истечения в газовую среду при Нр < Нкр; возможность кавитации при истечении под уровень.

Коноидальная насадка (сопло): поток на выходе безотрывный, устойчивый к возникновению кавитации, ε=1.

Диффузорная насадка: комбинация сопла и диффузора, углом диффузора на выходе повышается расход жидкости, склонность к кавитации.

34. Истечение жидкости через насадки.

Задача насадок: увеличить коэффициент расхода μ. Типы насадок: цилиндрические (внешние и внутренние), конические (сходящиеся и расходящиеся), коноидальные и комбинированные. Внешние цилиндрические насадки – короткая трубка или сверление в толстой стенке без обработки входящей кромки (l = (3..4)d). Через цилиндрические насадки наблюдается 2 режима истечения жидкости: безотрывный (а) и с отрывом потока от стенок (б).

- кинетическая

энергия струи в отверстии при попадании

в покоящуюся жидкость теряется при

внезапном расширении.

- кинетическая

энергия струи в отверстии при попадании

в покоящуюся жидкость теряется при

внезапном расширении.

- принимаем за расчётный напор, тогда

- принимаем за расчётный напор, тогда

как

и при истечении в газовую среду, φ –

коэффициент скорости.

как

и при истечении в газовую среду, φ –

коэффициент скорости.

- коэффициент

сжатия (с - сечение струи, 0-отверстия).

- коэффициент

сжатия (с - сечение струи, 0-отверстия).

- коэффициент

расхода

- коэффициент

расхода

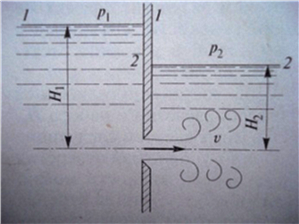

33. Истечение жидкости под уровень.

Истечение под уровень (истечение через затопленное отверстие) – истечение жидкости в закрытых руслах не в газовую среду, а в пространство, заполненное этой жидкостью.

Для определения расхода Q составим уравнение Бернулли для 1-1 и 2-2 (v=0):

где

потери

напора между сечениями 1-1 и 2-2.

потери

напора между сечениями 1-1 и 2-2.

,

где h0

– потери напора на торможение частиц

жидкости во входящее в кромку отверстия,

hв.р.

– потери

напора на внезапное расширение в баке

после прохождения жидкости через

отверстие.

,

где h0

– потери напора на торможение частиц

жидкости во входящее в кромку отверстия,

hв.р.

– потери

напора на внезапное расширение в баке

после прохождения жидкости через

отверстие.

(практически

равны при истечении через отверстие в

газовую среду).

(практически

равны при истечении через отверстие в

газовую среду).

откуда средняя скорость истечения жидкости

Введем

обозначение

Следовательно, окончательно

Расход жидкости, пропускаемой через короткий трубопровод, можно определить по формуле

где m=j— коэффициент расхода; S — площадь живого сечения.

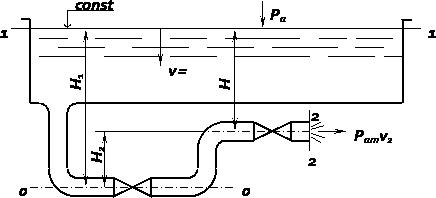

36.Гидравлический расчет простого трубопровода.

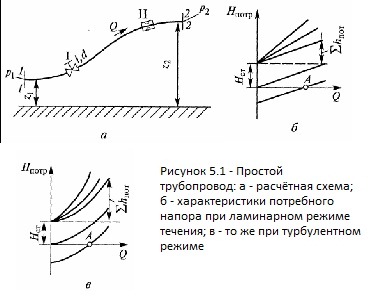

Простой (коротким) – трубопровод, по которому жидкость транспортируют от питателя к приемнику без промежуточных ответвлений потока. При этом необходимо учитывать не только потери напора на трение по длине трубопровода, но и скоростной напор и местные потери напора, которыми в данном случае нельзя пренебречь.

Исходным при расчетах простого трубопровода является уравнение баланса напоров (уравнение Бернулли).

Схема к расчету простого трубопровода:

Учитывая, что V12/2g = 0, Н1— H2= H; v2 = v1 и

получим

В таблице 4.1 и на рисунке 4.5 приведены основные варианты расчетных схем, полученные в результате анализа наиболее часто встречающихся случаев при решении задач определения расхода. В основном эти варианты отличаются формой детали, перекрывающей круглое проходное сечение диаметром d, и соотношением поперечных размеров отверстия и перекрывающей детали. Для каждого из них даются рекомендуемые значения коэффициента расхода μ в области квадратичного сопротивления и формула, позволяющая оценить площадь S(x) соответствующего проходного сечения.

37. Построение характеристики потребного напора простого трубопровода.

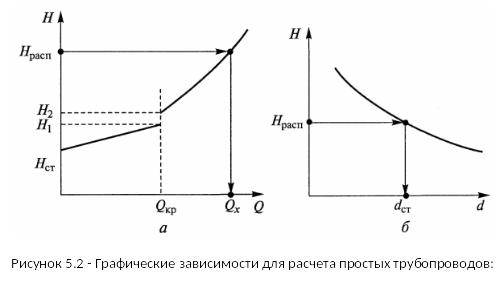

Графическое представление в координатах Н—Q аналитической зависимости (5.2), полученной для данного трубопровода, в гидравлике называется характеристикой потребного напора.

На рисунке 5.1, б, в приведено несколько возможных характеристик потребного напора (линейные — при ламинарном режиме течения и линейных местных сопротивлениях; криволинейные — при турбулентном режиме течения или наличии в трубопроводе квадратичных местных сопротивлений).

Как видно на графиках, значение статического напора Нст может быть как положительным (жидкость подается на некоторую высоту Δz или в конечном сечении существует избыточное давление p2), так и отрицательным (при течении жидкости вниз или при ее движении в полость с разрежением).

Крутизна характеристик потребного напора зависит от сопротивления трубопровода и возрастает с увеличением длины трубы и уменьшением ее

диаметра, а также зависит от количества и характеристик местных гидравлических сопротивлений. Кроме того, при ламинарном режиме течения рассматриваемая величина пропорциональна еще и вязкости жидкости. Точка пересечения характеристики потребного напора с осью абсцисс (точка А на рисунке 5.1, б, в) определяет расход жидкости в трубопроводе при движении самотеком.

Графические зависимости потребного напора широко используются для определения расхода Q при расчете, как простых трубопроводов, так и сложных. Поэтому рассмотрим методику построения такой зависимости (рисунок 5.2, а):

1. Определяем значение критического расхода Qкр, соответствующее Reкp=2300, и отмечаем его на оси расходов (ось абсцисс). Для всех расходов, расположенных левее Qкр, в трубопроводе будет ламинарный режим течения, а для расходов, расположенных правее — турбулентный.

2. Рассчитываем значения потребного напора Н1 и Н2 при расходе в трубопроводе, равном Qкр, соответственно предполагая, что Н1 — результат расчета при ламинарном режиме течения, а Н2 — при турбулентном.

3. Строим характеристику потребного напора для ламинарного режима течения. Если местные сопротивления, установленные в трубопроводе, имеют линейную зависимость потерь от расхода, то характеристика потребного напора имеет линейный вид.

4. Строим характеристику потребного напора для турбулентного режима течения. Во всех случаях получается криволинейная характеристика, близкая к параболе второй степени.

Имея характеристику потребного напора для данного трубопровода, можно по известному значению располагаемого напора Hрасп найти искомое значение расхода Qx.

Если необходимо найти внутренний диаметр трубопровода d, то, задаваясь несколькими значениями d, следует построить зависимость потребного напора Hпотр от диаметра d. Далее по значению Нрасп выбирается ближайший больший диаметр из стандартного ряда dст.