- •Общая гидрология конспект лекций

- •Введение

- •Лекция №1

- •Введение в гидрологию.

- •2. Распространение воды в природе и её значение для живых организмов.

- •3. Классификация водных объектов.

- •4. Круговорот воды в природе.

- •5. Водообмен.

- •6.Свойства воды и их значение для биосферы.

- •Лекция №2.

- •1. Характеристика источников водоснабжения и показатели качества вод.

- •2. Органолептические показатели.

- •3. Химические показатели качества воды.

- •Биологические показатели.

- •Бактериологические показатели.

- •Виды и свойства воды в грунтах.

- •Химически связанная вода.

- •Физически связанная вода.

- •Твердая вода.

- •Капиллярная вода.

- •Свободная вода.

- •Лекция № 4. Свойства горных пород по отношению к воде. Классификация подземных вод по условиям залегания.

- •Теории происхождения подземных вод:

- •Факторы, влияющие на химический состав подземных вод:

- •Лекция № 5. Верховодка. Грунтовые воды.

- •Движение подземных вод. Закон Дарси.

- •Сооружения для забора подземной воды.

- •Реки. Речные системы.

- •Виды питания рек.

- •Разрушительная деятельность рек. Виды эрозии.

- •Река Днепр.

- •Озера. Формирование и классификация.

- •Моря и океаны.

Факторы, влияющие на химический состав подземных вод:

геологические – минерализация увеличивается с глубиной, т. к. ухудшаются условия их циркуляции и водообмена. В зоне активного водообмена воды интенсивно циркулируют и являются слабо минерализованными (гидрокарбонатно-кальциевые, реже сульфитные). В двух нижних зонах – сильно минерализованные и рассолы, т.к. они являются застойными с большим содержанием газов.

климатические – при большом количестве атмосферных осадков и незначительном испарении в условиях хорошей промытости пород формируются пресные гидрокарбонатно-кальциевые воды. В районах с небольшим количеством осадков и большим испарением, слабой промытостью грунтов формируются солоноватые и солёные воды хлоридного и сульфатного составов.

Геоморфологические:

рельеф – чем выше приподнята местность, тем лучше промытость пород, активнее водообмен;

формируются пресные воды;

водопроницаемость (в верхних частях земной коры залегают породы с высокой водопроницаемостью – пресные гидрокарбонатно-кальциевые воды.

Основной химический состав подземных вод определяется содержанием наиболее распространенных трех анионов - НСО3-, S042-, Сl- и трех катионов - Са2+, Mg2+, Na+. Соотношение указанных шести элементов определяет основные свойства подземных вод - щелочность, соленость и жесткость.

По анионам выделяют три типа воды:

1) гидрокарбонатные;

2) сульфатные;

3) хлоридные

и ряд промежуточных

- гидрокарбонатно-сульфатные,

- сульфатно-хлоридные,

- хлоридно-сульфатные и более сложного состава.

По соотношению c катионами они могут быть кальциевыми или магниевыми, или натриевыми, или смешанными кальциево-магниевыми, кальциево-магниево-натриевыми и др. При характеристике гидрохимических типов на первое место ставится преобладающий анион. Так, например, пресные воды в большинстве случаев гидрокарбонатно-кальциевые или гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, а солоноватые - могут быть сульфатно-кальциево-магниевыми.

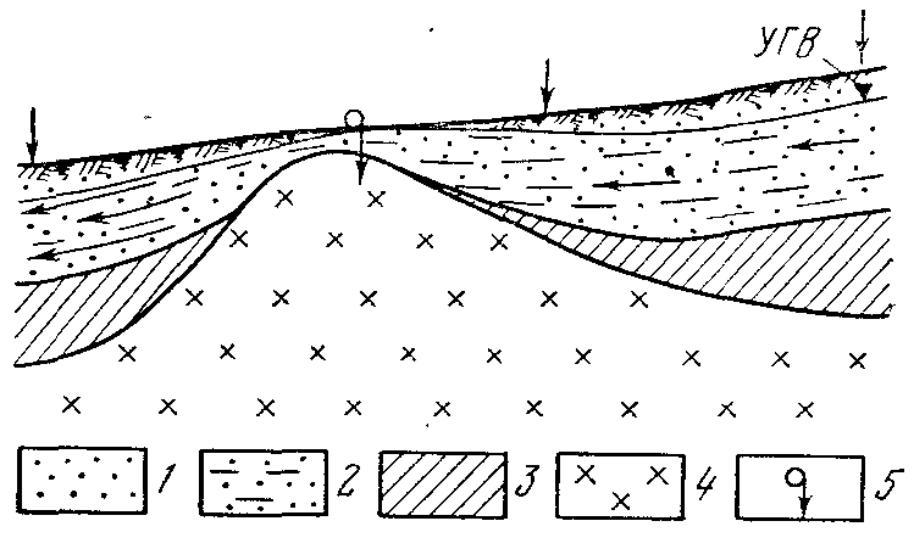

Классификация подземных вод по условиям залегания:

верховодка;

грунтовые воды;

межпластовые;

трещинные;

карстовые;

воды районов многолетней мерзлоты.

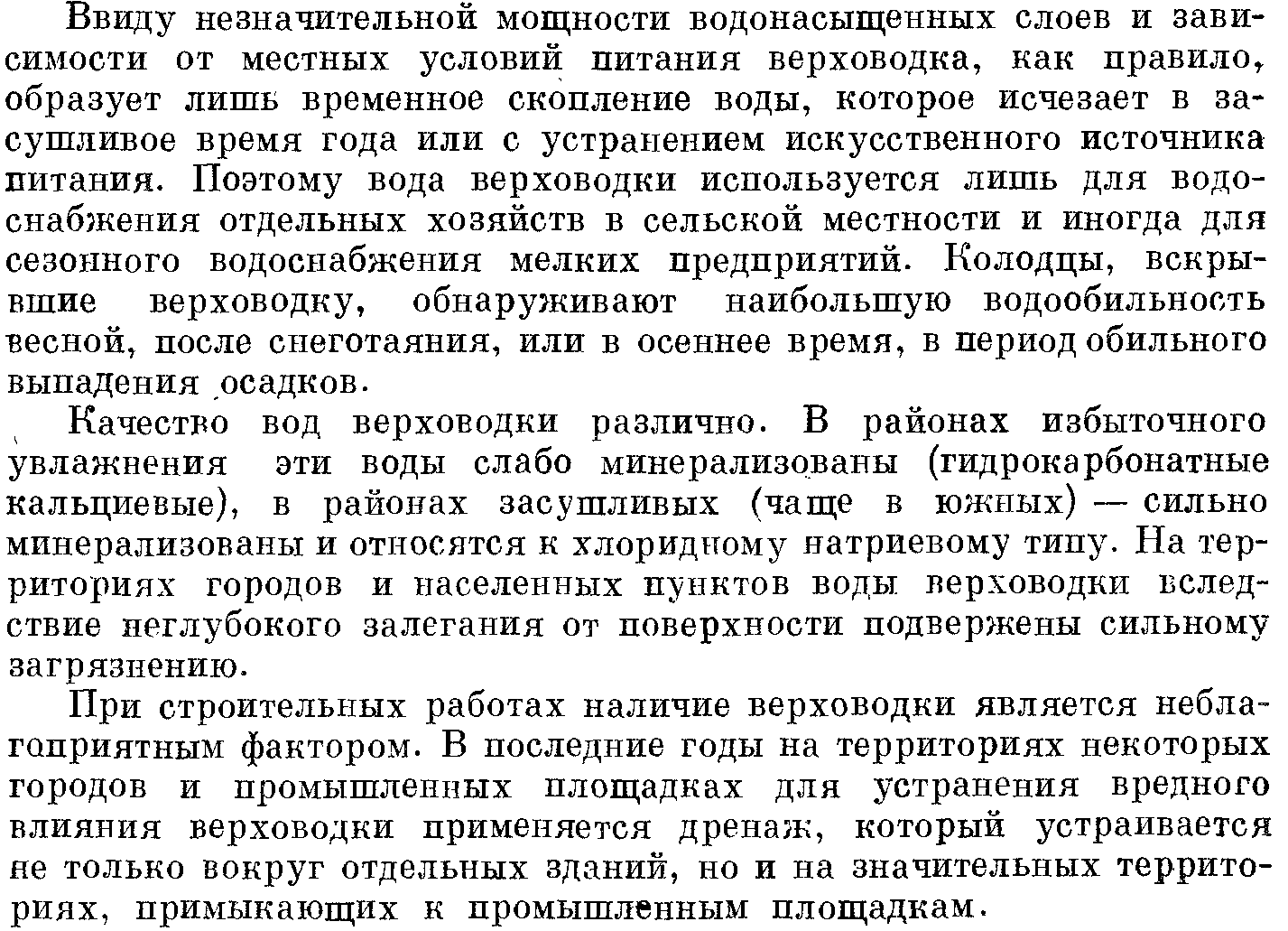

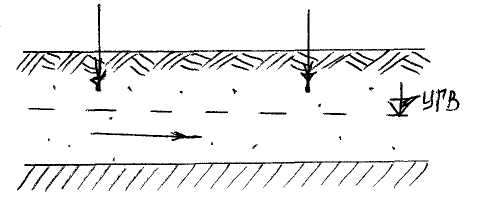

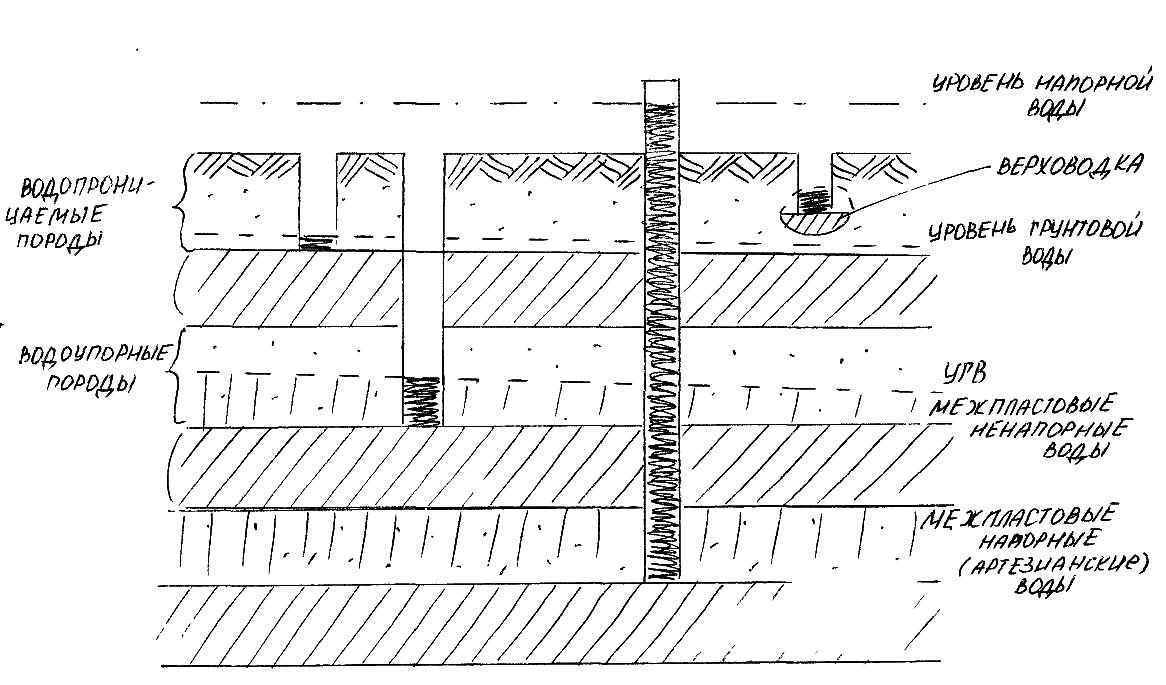

Многие исследователи в качестве основного признака используют принадлежность разных видов подземных вод к конкретным зонам: 1) зоне аэрации и 2) зоне насыщения.

В зоне аэрации можно выделить почвенные воды и верховодку.

В зоне насыщения выделяют воды: 1) грунтовые; 2) межпластовые безнапорные; 3) межпластовые напорные, или артезианские.

Лекция № 5. Верховодка. Грунтовые воды.

План:

Верховодка.

Грунтовые воды.

Карта гидроизогипс.

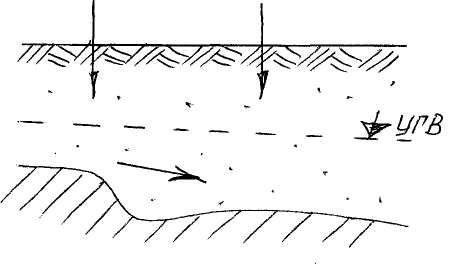

Верховодка – это временное скопление подземных вод в зоне аэрации.

Залегает она на небольшой глубине от поверхности земли. Образуется над локальными водоупорами (линзами глин и суглинки в пески).

При инфильтрации вода просачивается и временно задерживается на них и образует тип подземной воды. Чаще всего это происходит в период снеготаяния или обильных дождей. В засушливое время верховодка может полностью исчезнуть в результате испарения и просачивания в нижележащие слои.

В легко-водопроницаемых породах (пески, галечники) верховодка проникает редко, также как и в сильно-влагоёмких набухающих глинах.

Наиболее типичны суглинки и лёссовые породы. Но верховодка может образоваться, даже если в зоне аэрации отсутствуют водоупорные пропластки.

Например, в толщу суглинков обильно поступает вода, но из-за низкой водопроницаемости вода просачивается медленно и в верхней части образуется верховодка. Через время эта вода рассасывается.

Чаще всего верховодка появляется на равнинных участках, особенно в понижениях микрорельефа (степные блюдца), задерживающих талые снеговые и дождевые осадки.

По величине минерализации воды от пресных (в северных районах) до солоноватых и солёных (в засушливых районах).

Водообильность верховодки незначительна, поэтому использование для водоснабжения ограничено: неглубокие колодцы в сельской местности, сезонное водоснабжение.

Для постоянного водоснабжения непригодна.

Верховодка опасна для строительства:

если она залегает в пределах подземных частей зданий, то может вызвать их подтопление (дренирование и гидроизоляция).

Если геологические изыскания проводятся в сухое время, то верховодка не всегда обнаруживается и её появление может быть неожиданным.

Грунтовые воды.

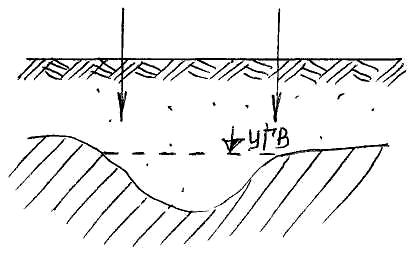

Грунтовые воды - это воды первого от поверхности постоянного водоносного горизонта, выдержанного по площади и расположенного на первом водоупорном слое.

Грунтовые воды сверху не перекрыты водоупорными слоями.

Свободную поверхность грунтовых вод называют – зеркалом, (в разрезе - уровнем). Зеркало грунтовых вод - поверхность грунтовых вод, служащая разделом зоны насыщения и зоны аэрации. Зеркало грунтовых вод:

- изображается с помощью карты гидроизогипс;

- подвержено суточным, сезонным и годовым колебаниям;

- сопровождается капиллярной каймой.

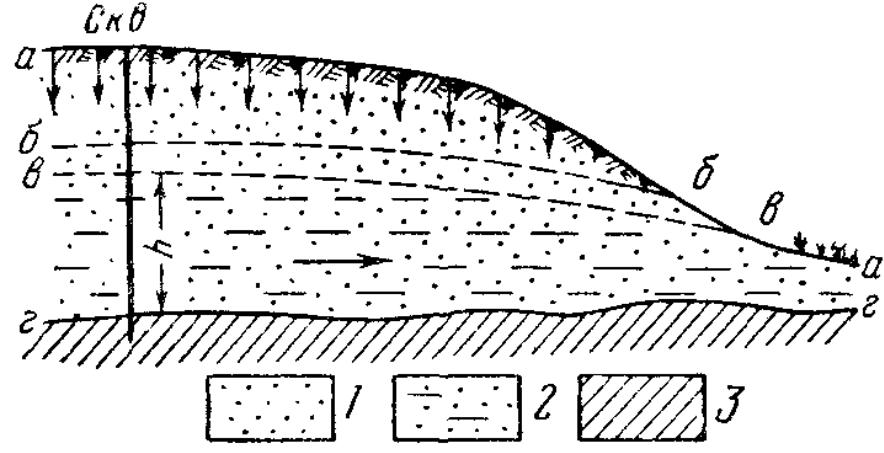

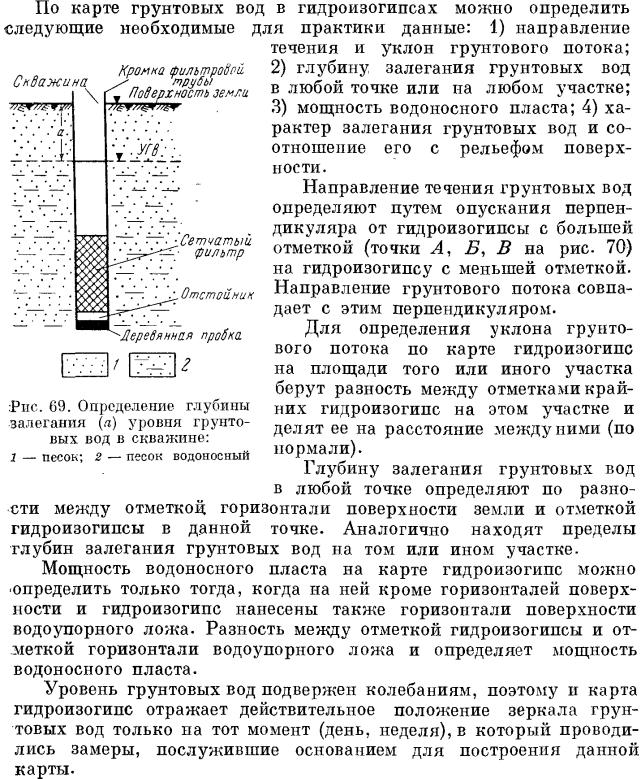

Водоносный пласт (или водоносных горизонт) - это слой или пласт горных пород, насыщенный подземной водой. Мощность водоносного пласта – расстояние от водоупора до уровня подземных вод.

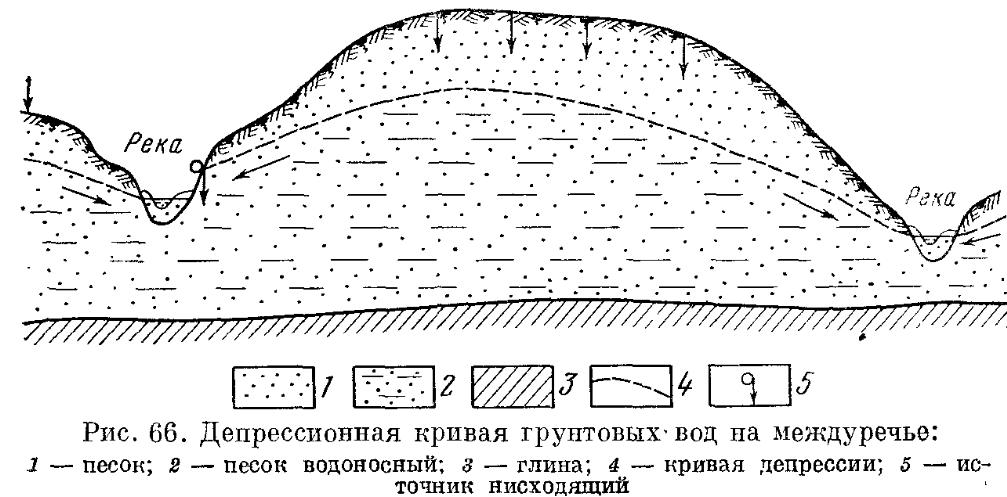

Питание грунтовых вод происходит за счет просачивания атмосферных осадков и конденсации водяных паров, а также поступления воды из поверхностных водоёмов.

Значительно реже грунтовые воды подпитываются со стороны глубокозалегающих напорных вод.

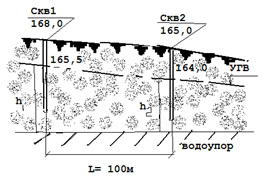

H – мощность водоносного горизонта;

h – мощность водопроницаемых пород.

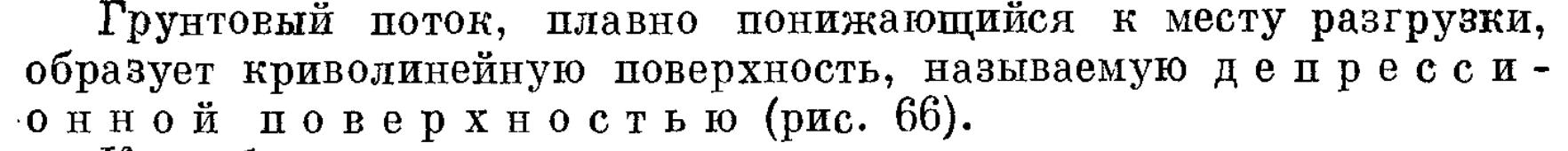

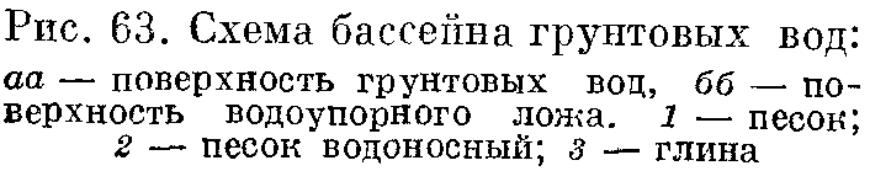

Грунтовые воды находятся в непрерывном движении. Они образуют грунтовые потоки.

Формы залегания грунтовых вод:

грунтовые потоки

грунтовые бассейны

грунтовые потоки с бассейнами.

![]()

Грунтовые воды в бассейнах остаются неподвижными и имеют горизонтальную поверхность.

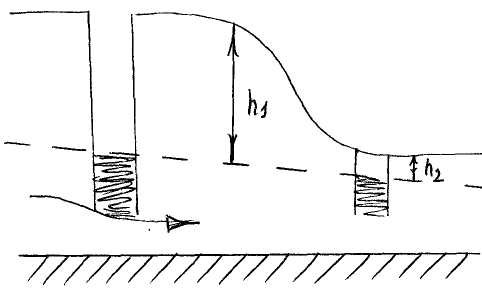

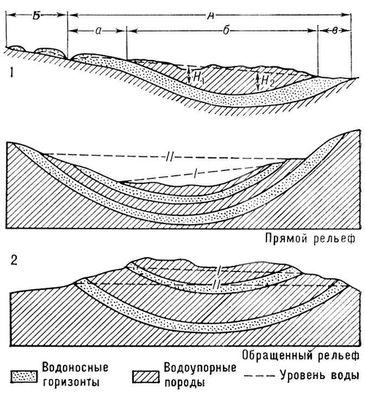

Уклон поверхности грунтового потока соответствует уклону рельефа поверхности земли и направлен в сторону ближайшего понижения.

В местах выхода грунтовых вод на поверхность образуются родники, заболоченность.

Это места естественной разгрузки (дренирование) грунтовых вод.

Места выхода грунтовых вод на поверхность в виде родников, заболоченных участков называются местами естественной разгрузки.

Зеркало грунтовых вод отражает рельеф земной поверхности.

Наибольшая глубина залегания грунтовых вод – на водоразделах, наименьшая – в понижениях рельефа.

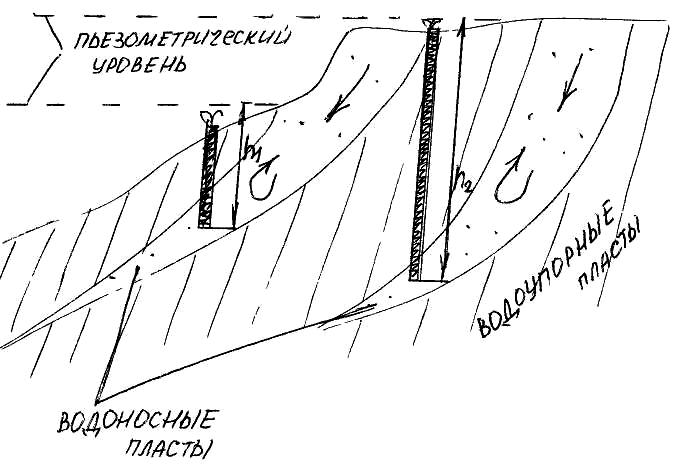

h1 и h2 – глубины залегания грунтовых вод.

Рельеф местности и зеркало залегания грунтовых вод.

Обычно грунтовые воды залегают на глубине 2–10 м. Преимущественно они - пресные, реже солоноватые и соленых (гидрокарбонатно-кальциевые, сульфитные и сульфатно-хлоридные).

Грунтовые воды широко используют для водоснабжения.

Достаточно обильные грунтовые воды расположены в долинах рек, предгорных равнинах, в областях развития ледниковых отложений.

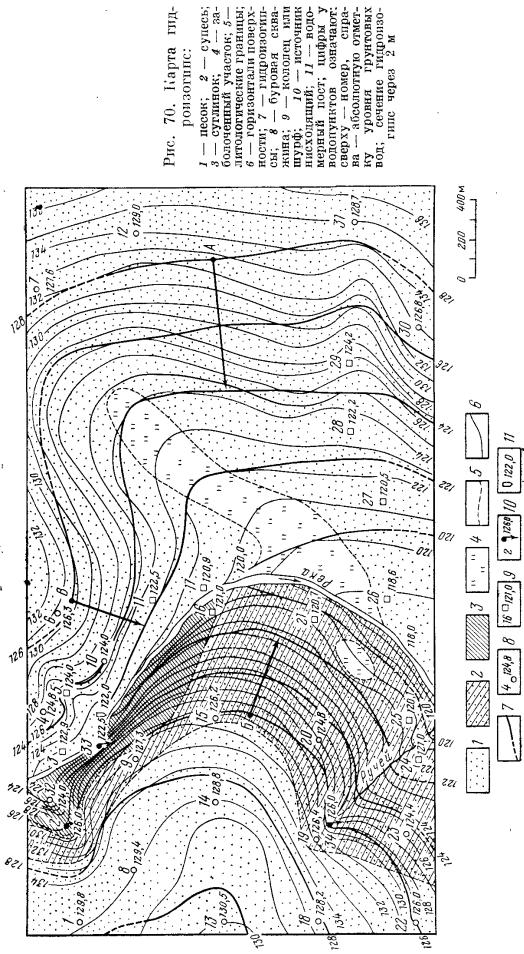

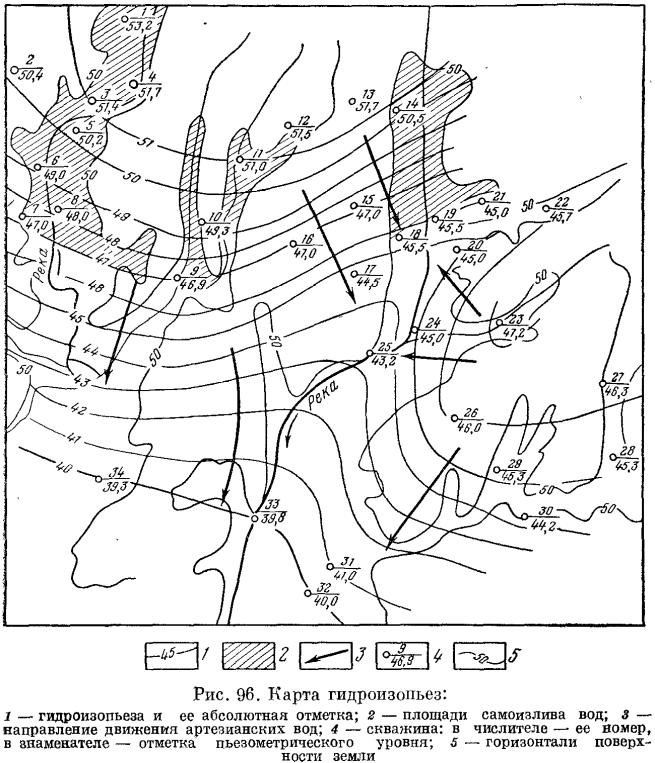

Для выявления характера грунтовых вод составляют карты гидроизогипс.

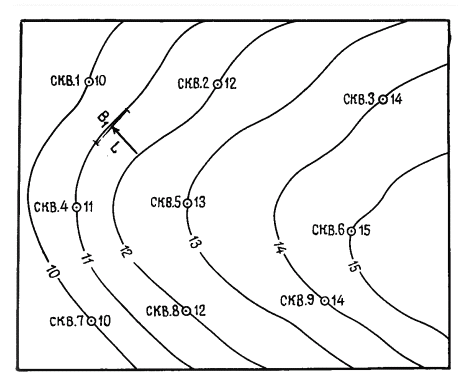

Карта гидроизогипс - карта, на которой отображается положение зеркала грунтовых вод в виде гидроизогипс. Гидроизогипсы – линии, соединяющие точки с одинаковыми абсолютными или относительными отметками уровней грунтовых вод.

Карты гидроизогипс необходимы при решении многих задач, связанных с проектированием водозаборов подземных вод, борьбой с подтоплением территорий.

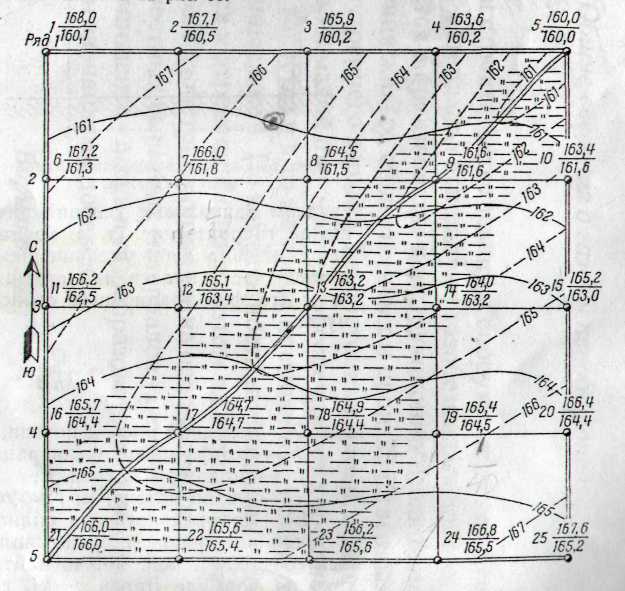

Для построения карт замеряют уровни грунтовых вод в скважинах, расположенных по сетке. Замеры уровней воды должны быть единовременными.

Линии гидроизогипс аналогичны горизонталям рельефа местности и тоже отражают рельеф зеркала вод.

Абсолютные отметки статического уровня подземных вод в скважинах:

УГВст = hпов – h.

где hпов. – абсолютная отметка поверхности земли;

h – глубина залегания подземных вод от поверхности земли, м

Полученные отметки надписывают над каждой скважиной и методом интерполяции строят гидроизогипсы.

Рис. Пример составления карт гидроизогипс по скважинам

Чаще всего частоту заложения выбирают от 0,5 до 10,0 м (0,5; 1,0; и 2,0). С помощью карты гидроизогипс можно определить направление и скорость движения грунтового потока в любой точке.

Для определения направления нужно провести перпендикуляр к гидроизогипс в данной точке. Грунтовый поток движется по нормали в сторону меньших отметок.

Для определения уклона потока грунтовых вод разность отметок двух смежных гидроизогипс делят на расстояние между ними (по нормали) в соответствии с масштабом карты. Чем выше степень сгущения гидроизогипс, тем больше уклон поверхности потока грунтовых вод и выше скорость движения.

![]()

1- гидроизогипсы 2 - горизонтали 3 - Участок временного

заболачивания

Используя гидроизогипс можно в любой точке карты определить глубину залегания грунтовых вод (разность отметок горизонталей и гидроизогипс). Гидроизогипс дают возможность для любого заданного участка карты определить гидравлический уклон (градиент) грунтового потока, выяснить, как он изменяется на различных участках, вскрыть причины этих изменений. Для определенного гидравлического уклона I разность отметок двух смежных гидроизогипс делится на расстояние между ними по нормальному к ним направлению.

Рис. Схема расчета уклона поверхности грунтовых вод.

Подсчитывают гидравлический уклон (градиент) грунтового потока в указанном квадрате (рис.6) по формуле:

,

,

где I – гидравлический уклон;

h1 – мощность потока в сечении 1;

h2 – мощность потока в сечении 2;

l – расстояние между сечениями.

Чем меньше l - расстояние между гидроизогипсами, тем больше уклон грунтового потока, и наоборот. Обычно для участка, имеющего в среднем одинаковые условия питания по площади, сгущение гидроизогипс (т.е. увеличение уклона) может быть вызвано либо уменьшением мощности водонасыщенной части пласта или его ширины, либо уменьшением его фильтрационных свойств.

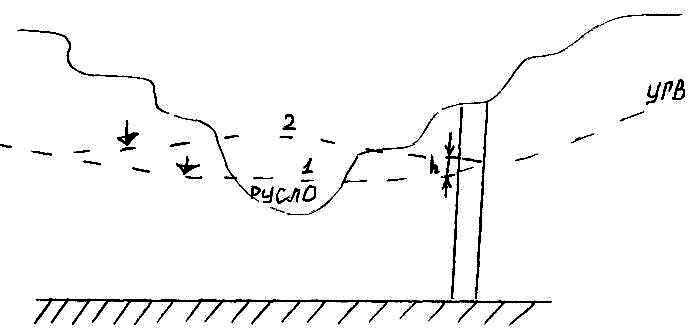

Очень важен для практики характер связи поверхностных и грунтовых вод. Об этом характере можно тоже судить по карте гидроизогипс. Грунтовые воды в отличие от верховодки тесно связаны с реками, каналами. Изменение уровня реки вызывает изменения уровня грунтовых вод и их подпор. Так в период паводка на реках УГВ в береговой зоне повышается и грунтовые воды питаются со стороны реки.

Горные реки выходящие на долину независимо от времени года питают грунтовые воды (Сырдарья, Амурдарья). Если водоупорное ложе грунтового потока выше уровня воды в реке, то гидравлическая связь между ними может отсутствовать.

Установления характера взаимосвязи необходимо при определении водопритоков к водозаборам, расположенным около поверхностных водоемов, оценки возможности загрязнения подземных вод со стороны реки, содержащие вредные вещества и т.д. если они резко меняют свою водопроницаемость.

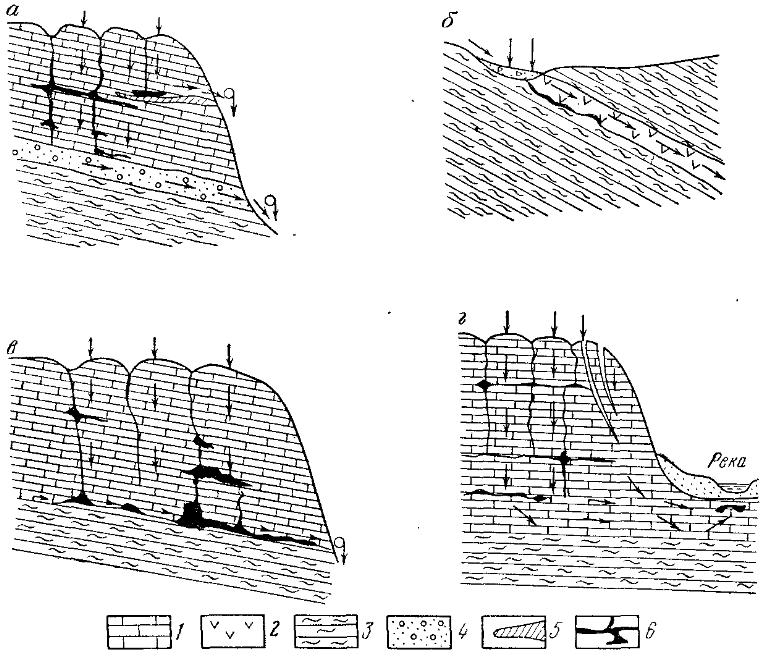

На рисунке представлена взаимосвязь грунтовых вод и реки соответственно в межень (1) и при паводке (2).

Рис. Взаимосвязь грунтовых и поверхностных вод (река)

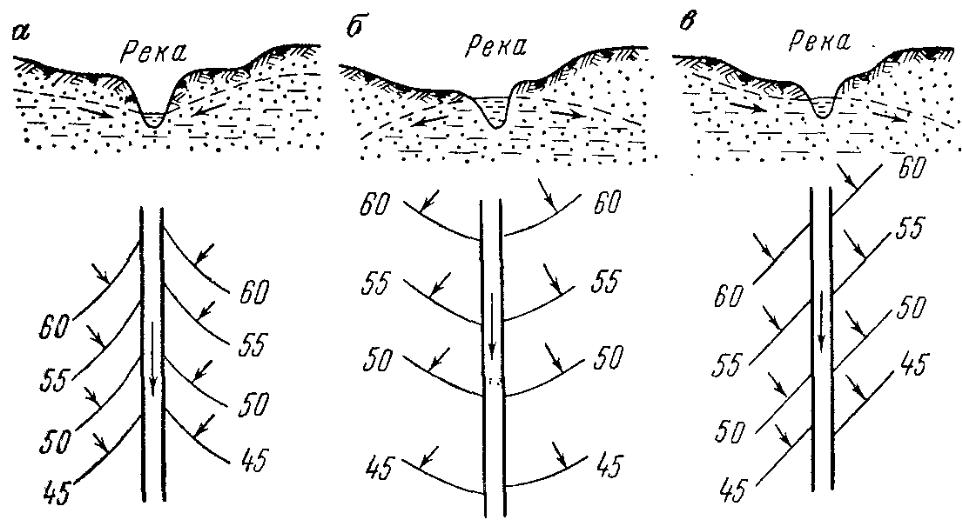

На другом рисунке представлено взаимодействие грунтовых с рекой. Реку А питают грунтовые воды. Река Б питает грунтовые воды. Река В питает грунтовые воды с одной стороны, а с другой грунтовые воды питают реку.

Рис. Виды взаимосвязи поверхностных и грунтовых вод

Если гидравлической связи между поверхностными и грунтовыми водами не существует, то гидроизогипсы поверхностный водоток без искривлений (а). Если грунтовые воды питаются за счет поверхностных, то гидроизогипсы изгибаются вниз по течению реки, поскольку зеркало грунтовых вод в этом случае наклонено от реки (б). Если же грунтовая вода питает поверхностный водоток, то гидроизогипсы будут изогнуты вверх по течению реки и в этом случае зеркало грунтовых вод наклонено к реке (в).

Лекция

№ 6.

Лекция

№ 6.

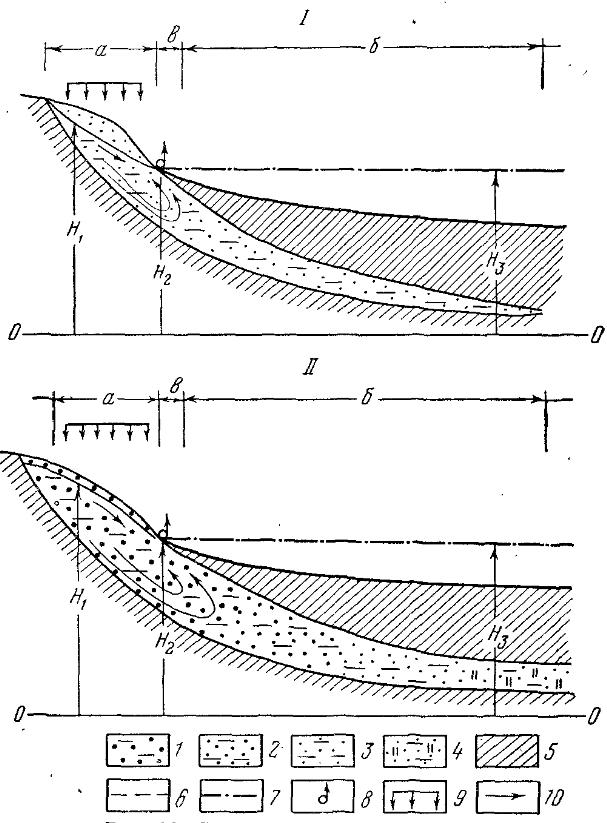

Артезианские бассейны – это геологические структуры синклинального типа, содержащие один или несколько напорных водоносных горизонтов и занимающие значительные площади (до нескольких сотен тысяч км²). При моноклинальном залегании слоев образуется артезианский склон.

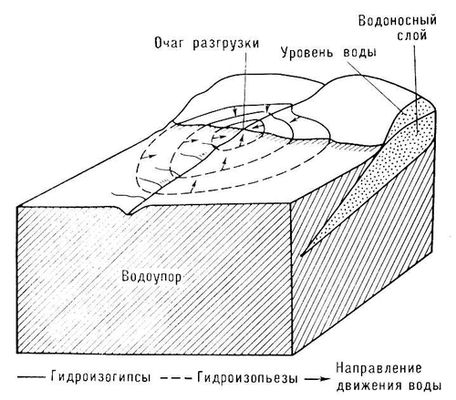

В артезианских бассейнах выделяют три области: питания, напора и разгрузки.

Рис. 1. Схема строения артезианского бассейна: А — пределы распространения артезианских вод: а — область питания, б — область напора, в — область разгрузки; Б — пределы распространения грунтовых вод; H1 — напорный уровень выше поверхности земли; H2 — напорный уровень ниже поверхности земли.

Область питания располагается в приподнятой части артезианского бассейна, в месте выхода водопроницаемых слоев на поверхность. Здесь происходит инфильтрационное питание и переход поверхностного потока в подземный. В этой части подземные воды напором не обладают и относятся к грунтовым. На границе между областью питания и областью напора, в связи с количеством поступающей атмосферной воды, в различные сезоны может происходить временный переход воды со свободной поверхностью в воды напорные. В области разгрузки воды выходят на земную поверхность в виде восходящих источников. При наличии нескольких водоносных горизонтов каждый из них может иметь свой уровень, определяемый условиями питания и стока воды. Когда синклинальное залегание слоев соответствует понижениям рельефа, напоры в нижних горизонтах повышаются; при повышениях рельефа пьезометрические уровни нижних горизонтов располагаются на более низких отметках . Если, благодаря скважине или колодцу, два водоносных горизонта сообщаются, то при обращенном рельефе Артезианские воды из верхнего горизонта перетекает в нижний.

Основная площадь артезианского бассейна – область напора. В отличие от области питания, где мощность водоносного горизонта изменяется в зависимости от метеорологических факторов, в области напора мощность артезианского горизонта постоянна во времени. На ее территории подземные воды находятся под постоянным напором, который возрастает по мере приближения к осевой части синклинального прогиба. Величина напора характеризуется пьезометрическим уровнем.

Пьезометрический уровень – это уровень, который устанавливается в скважинах при вскрытии напорных вод (выражается в абсолютных отметках).

Если уровень поднимается выше поверхности земли, то он называется положительным пьезометрическим уровнем, а если ниже – отрицательным. Истинное значение напорности выражает пьезометрический напор, который отсчитывается от плоскости сравнения до пьезометрического уровня. Напор воды создается благодаря перепаду отметок высот областей питания и нагрузки, т.е. обусловлен законом сообщающихся сосудов.

Область разгрузки располагается в местах с низкими отметками рельефа (долины крупных рек, озёрные впадины). Напорные воды разгружаются непосредственно в реки или в отложения рек, под уровень моря или выходят на дневную поверхность, образуя родники и заболоченности. Возможны и скрытые очаги разгрузки. В области разгрузки напорные воды смешиваются с грунтовыми и становятся ненапорными. Направление движения артезианских вод – от области питания к области разгрузки.

Выделение трех областей по площади артезианского бассейна условно, т.к. установлена возможность медленного перетекания воды из напорного водоносного пласта в ниже- и вышезалегающие водоносные слои, поэтому области разгрузки и питания могут занимать различные по площади участки артезианского бассейна. Разгрузка может происходить искусственным путем.

В отличие от грунтовых вод, участвующих в современном водообмене с поверхностью земли, многие артезианские воды являются древними и их химический состав обычно отражает условия формирования. Каждый крупный артезианский бассейн заключает в себе воды различного химического состава: от высокоминерализованных рассолов хлоридного типа до пресных слабоминерализованных вод гидрокарбонатного типа. Первые обычно залегают в глубоких частях бассейна, вторые — в верхних пластах (в различных артезианских бассейнах СНГ на глубине от 100 до 1000 м). В артезианских бассейнах наблюдается определенная вертикальная гидрогеохимическая зональность, связанная с различными гидродинамическими особенностями: 1) верхняя зона - интенсивного водообмена; 2) средняя - замедленного водообмена; 3) самая нижняя (наиболее глубокая) - весьма замедленного водообмена. Впервые на гидрогеохимическую зональность и увеличение минерализации подземных вод, и снижение их подвижности с глубиной указал В. И. Вернадский. По Е. В. Посохову (1975), верхняя часть артезианских бассейнов платформ имеет относительно небольшую мощность. Так, например, в Московском артезианском бассейне пресные воды встречаются до глубин 200-300 м, в Днепровско-Донецком - до 500 м. Ниже располагается относительно маломощная гидрогеохимическая зона солоноватых и слабосоленых вод многокомпонентного состава, в которых большая роль принадлежит иону SO42-. Примером тому являются сульфатные кальциево-натриевые воды с минерализацией до 4,5 г/л, вскрытые буровыми скважинами в девонских отложениях Московского артезианского бассейна (на глубинах 400-600 м) и используемые в качестве лечебной "Московской минеральной воды". В более глубокой третьей гидрогеохимической зоне преобладают хлоридные воды с минерализацией 250-350 г/л и более (в Ангаро-Ленском бассейне около 600 г/л).

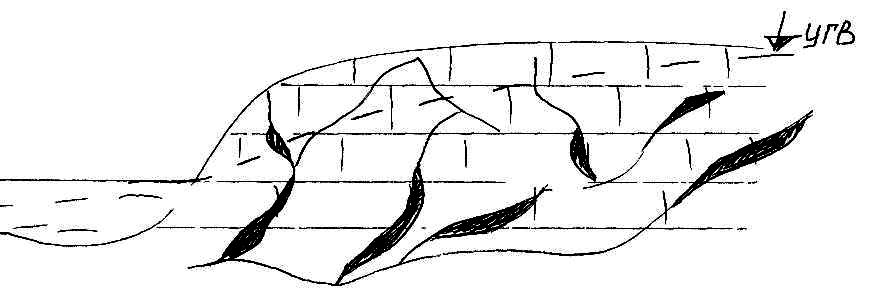

Трещинные воды. Это воды, циркулирующие в трещиноватых горных породах. Они перемещаются по системе взаимосвязанных трещин и образуют единую гидравлическую систему. Они могут быть: грунтовыми, межпластовыми, жильными. Трещинно-грунтовые воды развиты в верхней трещиноватой зоне кристаллических массивов до глубины 80-100 метров. Питаются они за счет инфильтрации атмосферных осадков. Площади питания совпадают с площадями распространения. Глубина залегания возрастает от долин к водоразделам. Водоупорами являются монолитные не трещиноватые горные породы. Водообильность определяется условиями питания и степенью трещиноватости. Скальные породы в долинах рек более трещиноваты и водообильны, чем слагающие водораздельные возвышенности. Трещинно-грунтовые воды расположены в зоне активного водообмена, поэтому они обычно пресные, гидрокарбонатно-кальциевые. Буровая скважина может вскрыть водообильные трещинные воды или остаться безводной.

Межпластовые трещинные воды циркулируют в артезианских бассейнах, водоносные горизонты которых являются трещиноватыми горными породами.

Трещинно-жильные воды встречаются локально, исключительно в зонах тектонических нарушений с крупными жилами. Они имеют вид узких водных потоков – жил. Обычно уходят в глубину на несколько сот метров и часто имеют повышенную температуру (они, в основном, напорные, и, как правило, водообильные). Нередко разгружаются на поверхности и образуют мощные родники. Питание их осуществляется за счет трещинно-грунтовых вод, разгрузки артезианских вод и других источников.

Карстовые воды – это воды, циркулирующие по трещинам и пустотам карстового происхождения. От степени и характера закарстованности пород зависит глубина развития, интенсивность движения и водообильность.

Карстовые воды отличаются от трещинных более интенсивным движением, особенно в верхней зоне массива, непостоянством химического состава, резким изменением водообильности. Движение карстовых вод происходит по системе трещин, карстовых каналов, пещер (схема). Карстовые воды перемещаются по системе взаимосвязанных карстовых полостей и образуют карстовые потоки. Питание: за счет инфильтрации атмосферных осадков, подпитывания со стороны поверхностных источников, перетекания подземных вод из других водоносных горизонтов. Значительная трещиноватость способствует накоплению больших запасов карстовых вод. Химический состав определяется составом вмещающих пород и зональностью. В зоне интенсивного водообмена – воды пресные: гидрокарбонатные в известняках, сульфатные в гипсах. В зоне замедленного водообмена – воды минерализованные и сильно минерализованные, рассолы; состав – хлоридный. Эти воды используют для водоснабжения на Урале, в Южном Казахстане, Восточной Сибири.

Подземные воды районов многолетней мерзлоты. Эти воды отличаются от других тем, что они компактируют или содержатся в толще пород с постоянной промороженностью. В районах многолетней мерзлоты подземных вод меньше, чем в районах с умеренным климатом. Эти воды делят на: надмерзлотные, межмерзлотные, подмерзлотные.

Надмерзлотные воды делятся на воды сезонно-талого слоя и воды надмерзлотных таликов речных долин и озер. Талики – это участки с постоянной положительной температурой. Подстилающий водоупор – это многолетняя мерзлая толща, в которой пустоты, поры, трещины заполнены льдом. Надмерзлотные воды образуют безнапорные горизонты типа верховодки и грунтовых вод. Питание происходит за счет инфильтрации осадков, таяния ледников и подпитывания подмерзлотными водами.

В первой половине зимы воды сезонно-талого слоя промерзают и получается, что в этот период они залегают между двумя водоупорными слоями (снизу – толща многолетней мерзлоты, сверху – горизонт сезонного промерзания), поэтому они становятся напорными. Эти воды – пресные, но их количество незначительно и санитарное состояние не всегда удовлетворительное. Воды зоны таликов зимой обычно не промерзают и имеют постоянный сток (воды пресные, очень холодные с температурой 0,5-5 ºС, используются для водоснабжения).

Межмерзлотные воды – внутри толщи многолетней мерзлоты в виде льда и в виде жидкости (зона прерывистых и сквозных таликов). В виде жидкости эти воды обычно ненапорные. Обычно они залегают в пределах таликов в долинах рек. Постоянная циркуляция и высокая минерализация предохраняют их от замерзания. Межмерзлотные воды связаны с надмерзлотными и подмерзлотными. Запасы межмерзлотных вод непостоянны и к концу зимы значительно сокращаются.

Подмерзлотные воды – циркулируют ниже толщи многолетней мерзлоты, поэтому встречаются только в жидкой фазе. Воды напорны, величина напора под кровлей – до нескольких сотен метров. Питание происходит за счет просачивания атмосферных осадков и поверхностных вод по таликам (сверху). В местах разгрузки подмерзлотных напорных вод образуются огромные ледяные бугры (наледи). Запасы этих вод значительны. Водообильность высокая. Воды разные – от пресных до рассолов. Широко используются для водоснабжения в районах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Лекция № 7.