- •Понятие вакуума. Применение вакуума в науке и технике.

- •Основные термины и определения.

- •Понятие о вакууме и давлении. Степени вакуума в зависимости от критерия Кнудсса.

- •Газовые законы.

- •Частота соударений молекул газа с поверхностью. Единицы давления.

- •Распределение молекул газа по скоростям.

- •Средняя длина свободного пути.

- •Энергия взаимодействия при физической адсорбции и хемосорбции.

- •Время адсорбции.

- •Конденсация и испарение.

- •Адсорбция газов и паров.

- •Степени покрытий поверхности.

- •Диффузия в газах.

- •Вязкость газов в вакууме.

- •Перенос теплоты в вакууме.

- •Скольжение разряженных газов.

- •Температурный скачок.

- •Основные определения вакуумной техники.

- •Сопротивление и проводимость сложного вакуумного трубопровода.

- •Основные уравнения вакуумной техники.

- •Процессы изменения состояния газа в вакуумных системах.

- •Критерии определения режимов течения газа в трубопроводах.

- •Переход от турбулентного режима течения к вязкостному

- •Переход от вязкостного режима течения к молекулярному

- •Расчёт длительности откачки.

- •Деформационные преобразователи.

- •Гидростатические преобразователи.

- •Тепловые преобразователи.

- •Электронные преобразователи.

- •Магнитные преобразователи.

- •Радиоизотопные преобразователи.

- •Градуировка преобразователей.

- •Методы измерения газовых потоков.

- •Методы течеискания.

- •Измерение парциальных давлений.

- •Распределение давления в вакуумной системе при стационарном режиме работы.

- •Параллельное соединение арматуры в откачиваемых объектах.

- •Последовательное соединение арматуры в откачиваемых объектах.

- •Параллельное соединение насосов.

- •Последовательное соединение насосов.

- •Расчёт газовых нагрузок.

Методы течеискания.

При изготовлении вакуумных систем из-за пор или трещин в материалах возможно появление течей. Из-за малых размеров дефектов, вызывающих течи, визуально обнаружить их практически невозможно. Для определения места течей разработаны следующие методы течеискания: а) пробного газа; б) высокочастотного разряда; в) люминесцентный; г) радиоизотопный; д) пузырьковый.

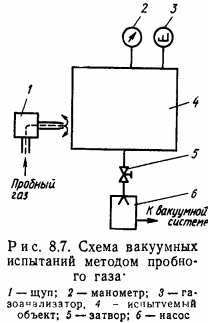

Метод пробного газа получил наиболее широкое распространение. После получения вакуума в испытуемом объекте место, проверяемое на наличие течи, обдувается пробным газом, который вместо воздуха начинает поступать в этот объект. Изменение состава остаточных газов в вакуумной системе можно зарегистрировать с помощью вакуумметра, показания которого зависят от рода газа, или масс-спектрометра, настроенного на пробный газ

Для предотвращения повышения давления проверяемый объект должен находиться под непрерывной откачкой. Схема испытания показана на рис. 8.7. Источник пробного газа 1 осуществляет локальный обдув внешней поверхности испытуемого объекта 4.

В вакуумируемом объекте с негерметичной оболочкой разность показаний вакуумметра при изменении давления воздуха и пробного газа

![]()

где QB И Qn — потоки воздуха и пробного газа; SB и Sn — эффективные быстроты откачки насоса в вакуумируемом объекте по воздуху и пробному газу; Кв и КП — чувствительность измерителя давления по воздуху и пробному газу; R — относительная чувствительность измерителя давления к пробному газу.

Для получения максимального сигнала необходимо так выбирать пробный газ, чтобы произведение R(QB/Qn)(SB/ Sn) максимально возможно отличалось от единицы.

Отношение потока пробного газа Qn к потоку воздуха QB можно записать в следующем виде:

![]()

где UB и Un — проводимость течи по воздуху и пробному газу; Δрв и Δрп —перепад давления при испытаниях по воздуху и пробному газу. При молекулярном режиме течения газа отношение (8.12) можно преобразовать к виду

![]()

где Тв и Тп — температуры воздуха и пробного газа; Мв и Ма — молекулярные массы воздуха и пробного газа.

Измерение парциальных давлений.

Измерители парциальных давлений, как и измерители общих Давлений, характеризуются нижним и верхним пределами измеряемых парциальных давлений, чувствительностью, а также свойственным только им параметром — разрешающей способностью.

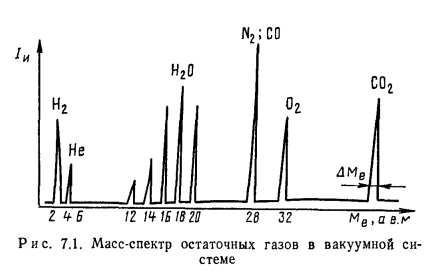

Под разрешающей способностью подразумевается отношение Ме к наименьшему различаемому изменению массового числа АМе: рм=Ме/АМе.

В зависимости от типа прибора во всем диапазоне изменения массовых чисел могут оставаться постоянными значения рм, Ме/рм или Мерм- Экспериментально разрешающую способность определяют по масс-спектру. Ширина пика АМе измеряется на уровне 10 или 50% высоты пика.

Измерение парциальных давлений в вакуумных системах в настоящее время проводят двумя методами: ионизационным и сорбционным.

Ионизационный метод основан на ионизации и разделении положительных ионов в зависимости от отношения массы иона к его заряду. Можно одновременно или поочередно измерять составляющие ионного тока, соответствующие парциальным давлениям различных газов, присутствующих в вакуумной системе.

Для разделения ионного тока на составляющие используется различие скоростей движения ионов различных газов, прошедших одинаковую разность потенциалов, т. е. обладающих одинаковой энергией: mv2/2=Uq, откуда следует выражение для скорости иона

![]()

Скорость иона определяется отношением tn/q. В большинстве случаев при ионизации газов медленными электронами образуются ионы, имеющие один элементарный положительный заряд, вследствие чего (с приемлемой для большинства измерений точностью) можно считать, что скорости ионов в электрическом поле обратно пропорциональны корню из молекулярной массы газа.

Отношение Ме=М/пд называют массовым числом иона. Здесь М — молекулярная масса, выраженная в атомных единицах массы (а.е. м.); пд — число элементарных зарядов; 1 а.е. м. равна Vi6 массы основного изотопа кислорода 16О. Для однозарядных ионов массовое число совпадает с молекулярной массой иона. Например, для однозарядного иона СОг+ Ме = 44 а.е. м. В результате измерений ионных токов, соответствующих различным массовым числам, получается масс-спектр (рис. 7.1).