- •1. Локальные сети эвм. Способы связи эвм между собой.

- •3. Локальные сети эвм. Физические стандарты каналов связи

- •7. Windows xp - современное средство построения одноранговых лвс

- •8. Основные протоколы логического уровня в современных сетевых ос

- •11. Кабельные системы сетей эвм. Радиорелейные и инфракрасные каналы.

- •13. Сетевая ос Novell NetWare. Структура, протоколы, основные характеристики.

- •14. Сетевая ос Windows nt/2000/xp. Структура, протоколы, основные характеристики.

- •17. Сеть Internet – объединение общемировых сетей передачи данных.

- •18. Internet – принципы построения.

- •19. Протокол tcp/ip основа построения Internet.

- •20. Логическая структура лвс. Одно- и двух ранговые лвс.

- •22. Логическая структура лвс. Файловые серверы и серверы приложений.

- •23. Протоколы http и ftp - основные средства нижнего уровня в www.

- •24. Основные сервисы, предоставляемые Internet – электронная почта, передача файлов

- •25. Www браузеры – программные средства для доступа в www и Internet

- •26. Понятие сети, ресурсы, их использование

- •27. Файл-серверная и клиент-серверная технологии

- •28. Программные средства сетевого доступа к данным (sql-серверы и т.П.)

- •29. Сетевая архитектура. Физическая и логическая топология

- •30. Сети Ethernet. Сетевые карты

- •31. Сетевое оборудование. Коммутаторы, концентраторы, маршрутизаторы, мосты и т.П.

- •33. Сетевые протоколы прикладного уровня

- •35. Маршрутизация tcp/ip, локальные и глобальные ip-адреса

- •36. Понятие сокета как примитива для программирования сетевых взаимодействий

- •37. Механизмы программирования сокетов tcp/ip

- •41. Базовый состав сетевого по Windows.

- •42. Модель рабочей группы

- •43. Доменная модель

- •44. Учетные записи и группы пользователей

- •45. Функции и средства администратора

- •46. Защита сетевых ресурсов с помощью прав доступа.

- •47. Понятие файловой системы

- •48. Защита ресурсов с помощью разрешений ntfs

- •50. Понятие о службах dns, wins, dhcp

- •51. Пример сети небольшого предприятия

- •53. Технологии wimax и lte

- •55. Методы поиска информации в Интернет

- •56. Технология Wi-Fi

- •58. Html и создание сайтов

31. Сетевое оборудование. Коммутаторы, концентраторы, маршрутизаторы, мосты и т.П.

Применение структуризации сетей обосновано следующими причинами:

Длина связей между узлами

Количество узлов в сети

Интенсивность трафика (количество информации в 1 времени)

Дополнительные ограничения, накладываемые на ту или иную технологию.

Вывод – необходимость структуризации.

Используется следующее оборудование:

1.Самый ранний – Repeater (Повторитель):

Соединяет отдельные фрагменты сети между собой. Фактически, усилитель и формирователь сигнала.

Для технологии Ethernet количество R –ов меньше 5.

2. Дальнейшее развитие привело к объединению R-ов. Объединенные в 1 устройство R-ры – Hub (Концентратор). Физически реализует технологию звезды, логически –общая шина.

![]()

Концентраторы - основная функция — это повторение кадра либо на всех портах (как определено в стандарте Ethernet), либо только на некоторых портах, в соответствии с алгоритмом, определенным соответствующим стандартом. Концентратор обычно имеет несколько портов, к которым с помощью отдельных физических сегментов кабеля подключаются конечные узлы сети — компьютеры. Концентратор объединяет отдельные физические сегменты сети в единую разделяемую среду, доступ к которой осуществляется в соответствии с одним из рассмотренных протоколов локальных сетей — Ethernet, Token Ring и т. п. Кроме основной функции концентратор может выполнять некоторое количество дополнительных функций, которые либо в стандарте вообще не определены, либо являются факультативными. Например, концентратор Token Ring может выполнять функцию отключения некорректно работающих портов и перехода на резервное кольцо. Концентратор оказался удобным устройством для выполнения дополнительных функций, облегчающих контроль и эксплуатацию сети.

3. Switcher. мост и коммутатор — это функциональные близнецы (Рис.3).

![]()

Сигнал поступает в 1 порт и выходит тоже из 1 порта. Оборудованию в сети присваивается МАС. Главная задача у данного типа оборудования – запомнить к какому порту какой МАС подключен. Получается несколько виртуальных сетей. Трафик в каждой из сетей изолирован в отличие от применения hub-ов. Но switcher стоит дороже hub, т.к. является более сложным устройством.

Основное отличие коммутатора от моста заключается в том, что мост обрабатывает кадры последовательно, а коммутатор — параллельно. Это обстоятельство связано с тем, что мосты появились в те времена, когда сеть делили на небольшое количество сегментов, а межсегментный трафик был небольшим (он подчинялся правилу 80 на 20 %). Сеть чаще всего делили на два сегмента, поэтому и термин был выбран соответствующий — мост. Для обработки потока данных со средней интенсивностью 1 Мбит/с мосту вполне хватало производительности одного процессорного блока.

Создание сложной, структурированной сети, интегрирующей различные базовые технологии, может осуществляться и средствами канального уровня: для этого могут быть использованы некоторые типы мостов и коммутаторов. Мост или коммутатор разделяет сеть на сегменты, локализуя трафик внутри сегмента, что делает линии связи разделяемыми преимущественно между станциями данного сегмента. Тем самым сеть распадается на отдельные подсети, из которых могут быть построены составные сети достаточно крупных размеров.

Однако построение сложных сетей только на основе повторителей, мостов и коммутаторов имеет существенные ограничения и недостатки.

Во-первых, в топологии получившейся сети должны отсутствовать петли. Действительно, мост/коммутатор может решать задачу доставки пакета адресату только тогда, когда между отправителем и получателем существует единственный путь.

Во-вторых, логические сегменты сети, расположенные между мостами или коммутаторами, слабо изолированы друг от друга, а именно не защищены от так называемых широковещательных штормов. Если какая-либо станция посылает широковещательное сообщение, то это сообщение передается всем станциям всех логических сегментов сети. Защита от широковещательных штормов в сетях, построенных на основе мостов и коммутаторов, имеет количественный, а не качественный характер: администратор просто ограничивает количество широковещательных пакетов, которое разрешается генерировать некоторому узлу в единицу времени. Использование же механизма виртуальных сетей, реализованного во многих коммутаторах, хотя и позволяет достаточно гибко создавать изолированные по трафику группы станций, но при этом изолирует их полностью, так что узлы одной виртуальной сети не могут взаимодействовать с узлами другой виртуальной сети.

В-третьих, в сетях, построенных на основе мостов и коммутаторов, достаточно сложно решается задача управления трафиком на основе значения данных, содержащихся в пакете. В таких сетях это возможно только с помощью пользовательских фильтров, для задания которых администратору приходится иметь дело с двоичным представлением содержимого пакетов.

В-четвертых, реализация транспортной подсистемы только средствами физического и канального уровней, к которым относятся мосты и коммутаторы, приводит к недостаточно гибкой, одноуровневой системе адресации: в качестве адреса назначения используется МАС-адрес, жестко связанный с сетевым адаптером.

Наконец, возможностью трансляции протоколов канального уровня обладают далеко не все типы мостов и коммутаторов, к тому же эти возможности ограничены. В частности, в объединяемых сетях должны совпадать максимально допустимые размеры полей данных в кадрах, так как мостами и коммутаторами не поддерживается функция фрагментации кадров.

Наличие серьезных ограничений у протоколов канального уровня показывает, что построение на основе средств этого уровня больших неоднородных сетей является весьма проблематичным. Естественное решение в этих случаях — это привлечение средств более высокого, сетевого уровня.

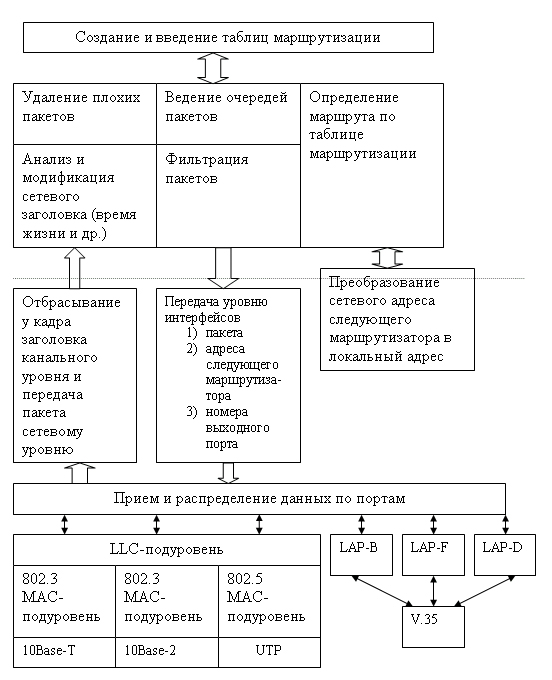

4. Основная функция маршрутизатора — чтение заголовков пакетов сетевых протоколов, принимаемых и буферизуемых по каждому порту (например, IPX, IP, AppleTalk или DECnet), и принятие решения о дальнейшем маршруте следования пакета по его сетевому адресу, включающему, как правило, номер сети и номер узла. Функции маршрутизатора могут быть разбиты на 3 группы в соответствии с уровнями модели OSI.

На нижнем уровне маршрутизатор, как и любое устройство, подключенное к сети, обеспечивает физический интерфейс со средой передачи, включая согласование уровней электрических сигналов, линейное и логическое кодирование, оснащение определенным типом разъема. Сетевой протокол в свою очередь извлекает из пакета заголовок сетевого уровня и анализирует содержимое его полей. Прежде всего проверяется контрольная сумма, и если пакет пришел поврежденным, то он отбрасывается. Выполняется проверка, не превысило ли время, которое провел пакет в сети (время жизни пакета), допустимой величины. Если превысило — то пакет также отбрасывается. На этом этапе вносятся корректировки в содержимое некоторых полей, например, наращивается время жизни пакета, пересчитывается контрольная сумма. Как и любой конечный узел, каждый порт маршрутизатора имеет собственный аппаратный адрес (в локальных сетях МАС-адрес), по которому ему и направляются кадры, требующие маршрутизации, другими узлами сети.

На сетевом уровне выполняется одна из важнейших функций маршрутизатора — фильтрация трафика. Маршрутизатор, обладая более высоким интеллектом, нежели мосты и коммутаторы, позволяет задавать и может отрабатывать значительно более сложные правила фильтрации. Пакет сетевого уровня, находящийся в поле данных кадра, для мостов/коммутаторов представляется неструктурированной двоичной последовательностью. Сетевые протоколы активно используют в своей работе таблицу маршрутизации, но ни ее построением, ни поддержанием ее содержимого не занимаются. Эти функции выполняют протоколы маршрутизации. На основании этих протоколов маршрутизаторы обмениваются информацией о топологии сети, а затем анализируют полученные сведения, определяя наилучшие по тем или иным критериям маршруты. Результаты анализа и составляют содержимое таблиц маршрутизации.

Помимо перечисленных выше функций, на маршрутизаторы могут быть возложены и другие обязанности, например операции, связанные с фрагментацией.

Основная задача маршрутизатора — выбор наилучшего маршрута в сети — часто является достаточно сложной с математической точки зрения. Особенно интенсивных вычислений требуют протоколы, основанные на алгоритме состояния связей, вычисляющие оптимальный путь на графе, — OSPF, NLSP, IS-IS. Кроме этой основной функции в круг ответственности маршрутизатора входят и другие задачи, такие как буферизация, фильтрация и фрагментация перемещаемых пакетов. При этом очень важна производительность, с которой маршрутизатор выполняет эти задачи.

Термин шлюз применяется к маршрутизатору, расположенному между локальной сетью конечного пользователя (напр, сетью предприятия) и “внешним миром”.