- •Предмет и задачи автоматизации

- •Структура и состав системы автоматического управления

- •3 Предмет и задачи тау

- •Классификация и структурные схемы сау

- •Методы математического описания сау. Передаточная функция

- •Характеристики типовых динамических звеньев сау

- •Анализ устойчивости сау. Критерии устойчивоси

- •8 Показатели качества регулирования. Оптимальный переходный процесс

- •9 Характеристики усилительного и апериодического динамических звеньев

- •10. Характеристики интегрирующих и дифференцирующего динамических звеньев

- •11. Характеристики звеньев второго порядка и чистого запаздывания

- •13 Автоматические регуляторы: классификция

- •14 Автоматические регуляторы:законы регулирования

- •15 Выбор типа регулятора и параметров его настройки

- •16 Исполнительные механизмы

- •17 Регулирующие органы

- •18 Усилительно-преобразовательные устройства

- •19 Технологический процесс как объект управления.

- •20 Классификация объектов управления. Алгоритмы их функционирования

- •21. Методы построения математических моделей объектов регулирования

- •22. Алгоритм математического моделирования объектов управления (резервуар с жидкостью)

- •23. Классификация измерений.

- •24. Погрешности измерений.

- •25. Классификация средства измерений

- •26. Метрологические характеристики си.

- •27. Контактные средства измерения температуры

- •29. Термопреобразователи сопротивления

- •28. Манометрический термометр

- •29. Термопреобразователи сопротивления

- •30. Термоэлектрические преобразователи: принцип действия, материалы термоэлектродов, характеристики термопар.

- •31. Бесконтактные средства измерения температуры. Пирометрия.

- •32. Средства измерения давления.

- •33. Измерение уровня

- •37. Измерение уровня сыпучих материалов

- •34 Средства измерения перемещений и скорости

- •35. Средства измерения массы

- •36. Средства изерения расхода жидкостей и газов

- •37. Измерение расхода сыпучих материалов.

- •Измерение плотности материалов: методы, конструкции плотномеров.

- •Измерение влажности газов.

- •Измерение вязкости жидкостей

- •Методы определения состава и концентрации.

- •42 Функциональная схема автоматизации

- •43 Автоматизация процессов перемещения жидкостей

- •44 Автоматизация теплообменников

- •45 Автоматизация печей

- •46. Автоматизация барабанной сушилки

- •47 Автоматизация башенной распылительной сушилки

- •48 Автоматизация процесса сушки в кипящем слое

- •49 Современные асутп

- •50 Промышленные контролёры

- •51 Scada системы

- •Общая структура scada

- •Концепция erp

22. Алгоритм математического моделирования объектов управления (резервуар с жидкостью)

Составление математического описания объектов начинают с нахождения уравнений его материального или энергетического балансов за бесконечно малый промежуток времени dt, выявления кинетических закономерностей, гидродинамических условий и т.п. Нелинейные дифференциальные уравнения линеаризуют.

Далее от абсолютных значений входных и выходных величин переходят к их приращениям. Последние, в свою очередь, заменяют безразмерными величинами, которые представляют собой отношения абсолютных приращений этих величин к их произвольно выбранным базисным значениям. В качестве таковых обычно используют значения величин в равновесном состоянии до нанесения возмущающего воздействия.

Полученные уравнения приводят к общепринятой форме путем группирования в левой части всех членов, содержащих выходную величину объекта и ее производные, а в правой части – всех членов, содержащих входную величину объекта и ее производные.

Резервуар c жидкостью.

Пусть вода подается в резервуар с расходом Gп и откачивается из него насосом с производительностью Gр. Входными величинами являются Gп и Gр, а выходная величина – уровень в емкости.

В равновесном состоянии: Gр0= Gп0= G 0

и

уровень не изменяется. Неравенство

входного и выходного потоков приведет

к изменению объема воды в резервуаре:

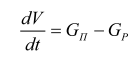

,

если

площадь

,

если

площадь

сечения

емкости постоянна (V

= SH),

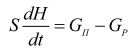

то: .

.

Уравнение математического баланса:

Gn = Gp

H = f(t)

Gn – Gp = dV/dt

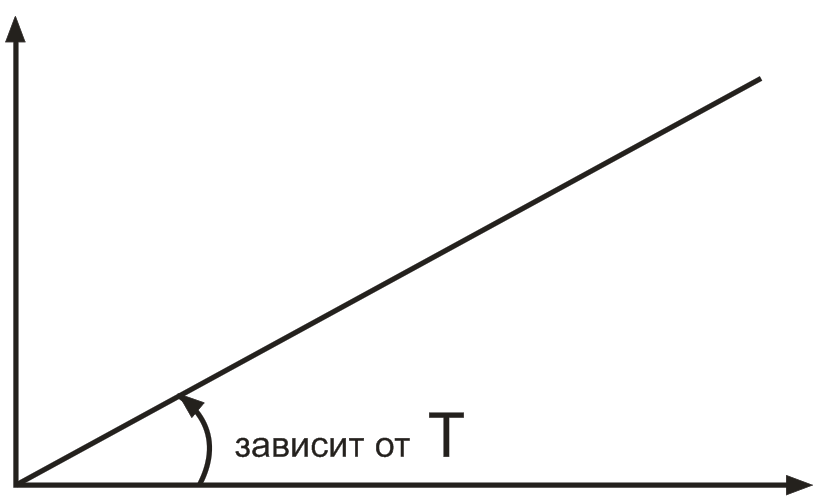

Резервуар имеет постоянное сечение по H:

V = S * H

S * dH/dt = Gn – Gp

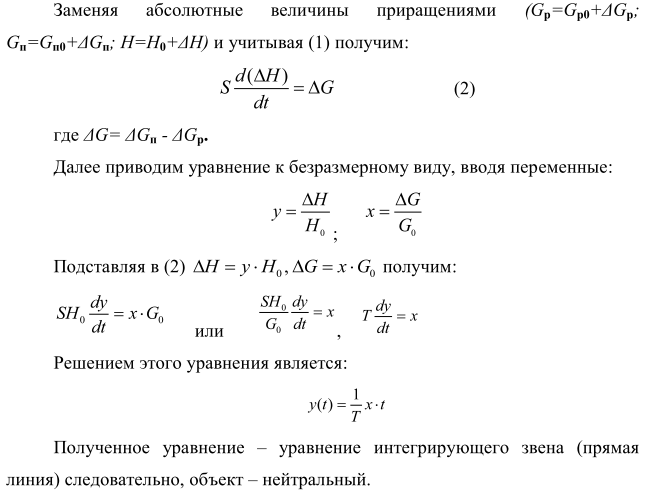

От абсолютных значений переходят к приращениям:

H = Ho + ∆H

Gn = Gno + ∆Gn

Gp = Gpo + ∆Gp

Gno = Gpo

S * d(∆H)/dt = Gno + ∆Gn + (–Gno – ∆Gp) = ∆Gn – ∆Gp = ∆G

Переходим к безразмерным величинам, все величины делим на базисные величины:

Y = ∆H/Ho X = ∆G/Go Go = Gno = Gpo

S * d(YHo)/dt = X * Go

SHo/Go * dY/dt = X, SHo/Go = T =› T * dy/dt = X – интегрирующее звено

dY/dt = C – емкость (площадь сечения резервуара)

23. Классификация измерений.

Измерение – экспериментальное нахождение размера физической величины с помощью специального технического средства (средства измерения).

По изменению во времени:

- статические (измеряемая величина остаётся постоянной во времени в процессе измерения)

- динамические (измеряемая величина изменяется в процессе измерения)

По числу наблюдений:

- однократные (используются, если системные погрешности определяющие и больше случайных) высокие скорости

-многократные (используются в научных исследованиях, высокая точность, большая продолжительность)

По способу получения информации:

- прямые (искомое значение физической величины находят непосредственно из опыта) Массу меряют весами.

- косвенные (искомое значение находят на основании прямых измерений других физических величин функционально связанных с искомыми величинами) Измерение плотности по изменению массы и объёма.

По первому классификационному признаку измерения подразделяют на: статические, при которых измеряемая величина остается постоянной во времени в процессе измерения, и динамические, при которых измеряемая величина изменяется в процессе измерения.

Классификация по второму признаку является в большой степени условной, однако широко применяется в измерительной технике. Ею определяются сложившиеся совокупности родственных по природе или применению в отдельных областях науки или техники физических величин.

По третьему признаку измерения подразделяют на три класса.

Измерения максимально возможной точности, достижимой при современном уровне техники. Это измерения, связанные с созданием и воспроизведением эталонов, а также измерения универсальных физических констант.

Контрольно-поверочные измерения, погрешности которых не должны превышать заданного значения. Такие измерения осуществляются в основном государственными и ведомственными метрологическими службами.

Технические измерения, в которых погрешность результата определяется характеристиками средств измерений. Технические измерения являются наиболее распространенными и выполняются во всех отраслях хозяйства и науки. К ним, в частности, относятся и технологические измерения.

Четвертым классификационным признаком служит число измерений (наблюдений при измерении или просто наблюдений), выполняемых для получения результата. Здесь различают измерения с однократным наблюдением (обыкновенные) и измерения с многократными наблюдениями (статистические).

Прямыми называют измерения, при которых искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных. В процессе прямого измерения объект измерения приводится во взаимодействие со средством измерений и по показаниям последнего отсчитывают значение измеряемой величины или указанные показания умножаются на постоянный коэффициент для определения значения измеряемой величины. Примером прямых измерений могут служить: измерение длины линейкой, массы с помощью весов, температуры стеклянным термометром и т. д. К прямым измерениям относят измерения подавляющего большинства параметров химико-технологических процессов.

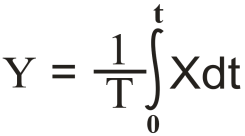

Косвенными называют измерения, при которых искомое значение величины находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям. При косвенных измерениях путем прямых измерений находят значения величин-аргументов, а значение измеряемой величины Y определяют путем вычисления по формуле Y=f (X1, X2, … , Xm), где X1, X2, … , Xm — величины-аргументы.

Совокупными называют производимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величины находят решением системы уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин или ряда других величин, функционально связанных с измеряемыми.

Совместными называют проводимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для нахождения зависимости между ними.