- •Билет №1. Вопрос №1.

- •Билет №1. Вопрос №2.

- •Билет №2. Вопрос №1.

- •Билет №2. Вопрос №2.

- •Билет №3. Вопрос №1.

- •Билет №3. Вопрос №2.

- •Билет №4. Вопрос №1.

- •Билет №4. Вопрос №2.

- •Билет №5. Вопрос №1.

- •Билет №5. Вопрос №2.

- •Билет №6. Вопрос №1.

- •Билет №6. Вопрос №2.

- •Билет №7. Вопрос №1.

- •Билет №7. Вопрос №2.

- •Билет №8. Вопрос №1.

- •Билет №8. Вопрос №2.

- •Билет №9. Вопрос №1.

- •Билет №9. Вопрос №2.

- •Билет №10. Вопрос №1.

- •Билет №10. Вопрос №2.

- •Билет №11. Вопрос №1.

- •Билет №11. Вопрос №2.

- •Билет №12. Вопрос №1.

- •Билет №12. Вопрос №2.

- •Билет №13. Вопрос №1.

- •Билет №13. Вопрос №2.

- •Билет №14. Вопрос №1.

- •Билет №14. Вопрос №2.

- •Билет №15. Вопрос №1.

- •Билет №15. Вопрос №2.

Билет №7. Вопрос №2.

Прежде чем говорить про характеристики и расчет усилительных, умножительных и др. каскадов необходимо понимать режимы работы транзистора и определиться с моделью транзистора (его эквивалентной схемой, которая будет положена в основу расчета каскада). На УВЧ и СВЧ оптимальный режим транзистора определяется не только его статическими вольтамперными характеристиками – проходной и выходной ВАХ (рис.1.1), но и его частотными свойствами. Параметрами аппроксимированных характеристик являются крутизна S, напряжение сдвига U', а также крутизна линии критического режима Sкр.

Рис.1.1. Статические характеристики транзистора и их аппроксимация |

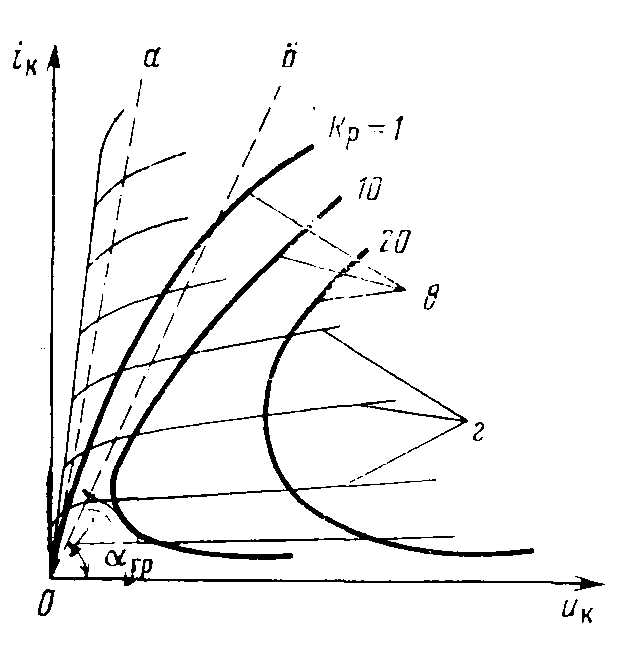

Рис.1.2. Линии критического (а) и граничного (б) режимов, а также линии одинакового усиления малого сигнала (в) на СВЧ в плоскости статических характеристик (г): tgαгр=Sгр. |

На относительно невысоких частотах существенное падение усиления транзисторного каскада происходит при переходе в перенапряженный режим. В диапазоне УВЧ и СВЧ усиление заметно снижается еще до захода в критический режим. В связи с этим далее используется понятие граничного и критического режима для УВЧ и СВЧ транзисторов. Оно иллюстрируется рис.1.2, на котором показаны линии постоянного значения малосигнального коэффициента усиления по мощности Кр на СВЧ, причем область характеристик, в которой наблюдается значительное усиление по мощности, ограничена слева линией граничного режима с крутизной SГР и называется областью допараметрического режима. В допараметрическом режиме, как и в недопапряженном па низких частотах, к.п.д. мал. Поэтому при работе транзистора в верхней части его частотного диапазона целесообразно использовать граничный режим, обеспечивающий наибольшее усиление при приемлемых значениях выходной мощности и к.п.д.

Верхняя частотная граница fв применения СВЧ транзисторов соответствует снижению малосигнального коэффициента усиления по мощности Кр приблизительно до 2. Критический режим в этом случае приведет к дополнительному снижению усиления вплоть до полной его потери. Однако коэффициент усиления по мощности обратно пропорционален квадрату частоты. Поэтому на частотах, в 3...4 раза меньших fв, усиление возрастает на порядок. При этом выходную мощность и к.п.д. можно увеличить, используя транзистор в режиме, промежуточном между граничным и критическим, ценой снижения усиления по мощности.

При расчетах обычно ограничиваются рассмотрением модели транзистора только в граничном и допараметрическом режимах. В этом случае можно различать две области режима: активную, соответствующую открытому переходу, и отсечки, соответствующую закрытому переходу. При этом, в основу расчета и анализа транзисторного СВЧ каскада должна быть положена модель транзистора. Это может быть структурная (физическая) модель, т. е. эквивалентная схема транзистора,

либо бесструктурная модель, представляющая транзистор в виде эквивалентного четырехполюсника.

Преимуществом структурной модели является высокая информативность; эквивалентная схема характеризует поведение транзистора в диапазоне частот и позволяет устанавливать связь между ее элементами и характеристиками транзистора. Бесструктурная модель транзистора менее информативна, она строго справедлива лишь на одной частоте. Для определения частотной зависимости параметров транзистора надо провести измерения на разных частотах. Однако бесструктурные модели более точны, поскольку их параметры могут быть измерены значительно точнее, чем параметры эквивалентной схемы.

Транзистор СВЧ как эквивалентный четырехполюсник может быть описан, например, y- или h-параметрами, которые обычно используются на более низких частотах. Но для измерения этих параметров необходимо обеспечить режимы холостого хода и короткого замыкания, трудно осуществимые на СВЧ (более 2-3 ГГц) из-за влияния паразитных элементов схемы. Более подходят для его описания параметры матрицы рассеяния или S-параметры, поскольку они измеряются в линиях с согласованными нагрузками, что на СВЧ наиболее просто.

В основе эквивалентной схемы для активной области и области отсечки, вплоть до частот порядка единиц гигагерц, лежит физическая эквивалентная схема Джиаколетто (рис.1.3), в которой r'б – сопротивление материала базы; r – сопротивление рекомбинации; Сэ, Сдиф – соответственно барьерная и диффузионная емкости эмиттерного перехода; Ска, Скп – активная и пассивная части емкости коллекторного перехода; iг – эквивалентный управляемый генератор тока (ЭГ), iг.=Sп(un–U') при uп>U', iг=0 при un<U'; ип – мгновенное напряжение на эмиттерном переходе; Скэ, Скб, Сбэ – корпусные емкости.

Рис.1.3. Эквивалентная схема маломощного транзистора |

Рис. 1.4. Эквивалентная схема мощного транзистора УВЧ и СВЧ |

Для маломощных приборов корпусные емкости оказываются одного порядка с емкостями транзисторной структуры. Однако на режим работы транзистора существенно влияет лишь емкое Скб в схеме с общим эмиттером (ОЭ) и Скэ в схеме с общей базой (ОБ). Две другие емкости можно считать входящими в состав входной и выходной цепей связи.

Для мощных транзисторов УВЧ и СВЧ необходимо использовать более полную эквивалентную схему (рис.1.4), в которой следует учитывать индуктивности выводов Lэ, Lб, Lк, сопротивление потерь коллектора r'к, заметно снижающее выходную мощность, усиление и к.п.д. транзистора на СВЧ, а также стабилизирующее сопротивление r'э, являющееся элементом конструкции многоэмиттерных транзисторов. Емкостями корпуса мощного СВЧ транзистора можно пренебречь ввиду их относительной малости по сравнению с емкостями собственно транзистора.

На УВЧ и СВЧ транзисторы, включенные по схеме ОБ, часто работают на частоте, существенно превышающей предельную частоту fгр (в 2...3 раза). При этом нужно учитывать комплексность крутизны по переходу Sп, па частотах ниже fгр ее можно считать вещественной.

Стоит понимать, что параметры эквивалентных схем являются результатом усреднения реальных параметров транзистора отдельно для активной области и области отсечки. Они зависят от режима работы транзистора и при выбранном режиме считаются постоянными в пределах каждой области.

При всем вышесказанном, СВЧ и УВЧ транзисторы характеризуются параметрами, типичными и для более низкочастотных приборов, а именно: h21э – статическим коэффициентом передачи тока в схеме ОЭ; τк – постоянной времени цепи обратной связи, обозначаемой обычно r'бСк; Ск, Сэ – емкостью коллекторного и эмиттерного переходов; fгр – граничной частотой коэффициента передачи тока в схеме ОЭ пли |h21э| – модулем коэффициента передачи тока на высокой частоте в схеме ОЭ. Кроме них необходимо учитывать ряд специфических параметров: индуктивности выводов; критический ток Iкр – значение тока коллектора, при достижении которого частота fгр падает на 3 дБ по отношению к ее максимальному значению при заданном напряжении коллектор-эмиттер; Qвx – добротность входа транзистора, равная отношению реактивной и активной составляющих входного сопротивления транзистора на некоторой частоте вблизи верхнего края рабочего диапазона. Этот параметр используется при расчете широкополосных СВЧ усилителей.

Электрические параметры, параметры эквивалентной схемы транзисторов, предельные эксплуатационные данные, а также параметры типового режима являются справочными данными. При этом существует связь между паспортными параметрами и параметрами эквивалентной схемы.