- •Аэробный распад глюкозы

- •Значение анаэробного гликолиза

- •Роль в организме

- •Биосинтез глюкозы - глюконеогенез

- •42. Регуляция обмена углеводов

- •43.Липидный обмен и его регуляция

- •Переваривание жиров в желудочно-кишечном тракте человека

- •Переваривание в желудке

- •Переваривание в кишечнике

- •Роль желчи

- •Образование желчных кислот

Переваривание в желудке

Собственная липаза желудка у взрослого не играет существенной роли в переваривании липидов из-за ее небольшого количества и того, что ее оптимум рН 4,5-5,5. Также влияет отсутствие эмульгированных жиров в обычной пище (кроме молока).

Тем не менее, у взрослых теплая среда и перистальтика желудка вызывает некоторое эмульгирование жиров. При этом даже низко активная липаза

расщепляет незначительные количества жира, что важно для дальнейшего переваривания жиров в кишечнике, т.к. наличие хотя бы минимального количества свободных жирных кислот облегчает эмульгирование жиров в двенадцатиперстной кишке и стимулирует секрецию панкреатической липазы.

Переваривание в кишечнике

Под влиянием перистальтики ЖКТ и составных компонентов желчи пищевой жир эмульгируется. Образующиеся лизофосфолипиды также являются хорошим поверхностно-активным веществом, поэтому они способствуют эмульгированию пищевых жиров и образованию мицелл. Размер капель такой жировой эмульсии не превышает 0,5 мкм.Гидролиз эфиров ХС осуществляет холестерол-эстераза панкреатического сока.Переваривание ТАГ в кишечнике осуществляется под воздействием панкреатической липазы с оптимумом рН 8,0-9,0. В кишечник она поступает в виде пролипазы, активируемой при участии колипазы. Колипаза, в свою очередь, активируется трипсином и затем образует с липазой комплекс в соотношении 1:1. Панкреатическая липаза отщепляет жирные кислоты, связанные с С1 и С3 атомами углерода глицерола. В результате ее работы остается 2-моноацилглицерол (2-МАГ). 2-МАГ всасываются или превращаются моноглицерол-изомеразой в 1-МАГ. Последний гидролизуется до глицерола и жирной кислоты. Примерно 3/4 ТАГ после гидролиза остаются в форме 2-МАГ и только 1/4 часть ТАГ гидролизуется полностью.

В панкреатическом соке также имеется активируемая трипсином фосфолипаза А2, отщепляющая жирную кислоту от С2. Обнаружена активность фосфолипазы С и лизофосфолипазы.

Роль желчи

1. Наряду с панкреатическим соком нейтрализация кислого химуса, поступающего из желудка. При этом карбонаты взаимодействуют с НСl, выделяется углекислый газ и происходит разрыхление химуса, что облегчает переваривание.

2. Усиливает перистальтику кишечника.

3. Обеспечивает переваривание жиров:

· эмульгирование для последующего воздействия липазой, необходима комбинация [желчные кислоты+жирные кислоты+моноацилглицеролы],

· уменьшает поверхностное натяжение, что препятствует сливанию капель жира,

· образование мицелл, способных всасываться.

4. Экскреция избытка ХС, желчных пигментов, креатинина, металлов Zn, Cu, Hg, лекарств. Для холестерина желчь - единственный путь выведения, с ней может выводиться 1-2 г/сут.

Образование желчных кислот

Синтез желчных кислот идет в эндоплазматическом ретикулуме при участии цитохрома Р450, кислорода, НАДФН и аскорбиновой кислоты. 75% холестерина, образуемого в печени, учавствует в синтезе желчных кислот.

Рис.8. Реакции синтеза желчных кислот на примере холевой кислоты

В печени синтезируются первичные желчные кислоты - холевая (гидроксилирована по С3, С7, С12) и хенодезоксихолевая (гидроксилирована по С3, С7), затем они образуют конъюгаты с глицином - гликопроизводные и с таурином - тауропроизводные, в соотношении 3:1 соответственно.

Рис.9. Строение желчных кислот

В кишечнике под действием микрофлоры эти желчные кислоты теряют НО-группу при С7 и превращаются во вторичные желчные кислоты - дезоксихолевую (гидроксилирована по С3 и С12) и литохолевую (гидроксилирована только по С3).

Ресинтез липидов в кишечной стенке. Триглицериды. По современным представлениям, ресинтез триглицеридов происходит в эпителиальных

клетках (энтероцитах слизистой оболочки ворсинок тонкой кишки) двумя путями. Первый путь – β-моноглицеридный. Долгое время этот путь считался единственным. Суть его состоит в том, что β-моноглицериды и жирные кислоты, проникающие в процессе всасывания в эпителиальные клетки кишечной стенки, задерживаются в гладком эндоплазматическом рети-кулуме клеток. Здесь из жирных кислот образуется их активная форма – ацил-КоА и затем происходит ацилирование β-моноглицеридов с образованием сначала диглицеридов, а затем триглицеридов:

β-Моноглицерид + R—СО—S-KoA –> Диглицерид + HS-KoA ;

Диглицерид + R1—СО—S-KoA –> Триглицерид + HS-KoA.

Все реакции катализируются ферментным комплексом – триглицерид-синтетазой, включающим в себя ацил-КоА-синтетазу, моноглицеридацил-трансферазу и диглицеридацилтрансферазу.

Второй путь ресинтеза триглицеридов протекает в шероховатом эндо-плазматическом ретикулуме эпителиальныхклеток и включает следующие реакции:

1) образование активной формы жирной кислоты – ацил-КоА при участии ацил-КоА-синтетазы;

2) образование α-глицерофосфата при участии глицеролкиназы;

3) превращение α-глицерофосфата в фосфатидную кислоту при участии глицерофосфат-ацилтрансферазы;

4) превращение фосфатидной кислоты в диглицерид при участии фос-фатидат-фосфогидролазы;

5) ацилирование диглицерида с образованием триглицерида при участии диглицеридацилтрансферазы.

Как видно, первая и последняя реакции повторяют аналогичные реакции β-моноглицеридного пути. Установлено, что α-глицерофосфатный путь ресинтеза жиров (триглицеридов) приобретает значение, если в эпителиальныеклетки слизистой оболочки тонкой кишки поступили преимущественно жирные кислоты. В случае, если в стенку кишки поступили жирные кислоты вместе с β-моноглицеридами, запускается β-моногли-церидный путь. Как правило, наличие в эпителиальных клетках избытка β-моноглицеридов тормозит протекание α-глицерофосфатного пути.

Ресинтез фосфолипидов в кишечной стенке. В энтероцитах наряду с ре-синтезом триглицеридов происходит также и ресинтез фосфолипидов. В образовании фосфатидилхолинов и фосфатидилэтаноламинов участвует ресинтезированный диглицерид, а в образовании фосфатидилинозитолов – ресинтезированная фосфатиднаякислота. Участие этих субстратов в образовании фосфолипидов в стенке кишечника происходит по тем же закономерностям, что и в других тканях (см. с. 396, 397).

Необходимо подчеркнуть, что в стенке кишечника синтезируются жиры, в значительной степени специфичные для данного вида животного и отличающиеся по своему строению от пищевого жира. В известной мере это обеспечивается тем, что в синтезе триглицеридов (а также фосфолипидов) в кишечной стенке принимают участие наряду с экзогенными и эндогенные жирные кислоты. Однако способность к осуществлению в стенке кишечника синтеза жира, специфичного для данного вида животного, все же ограничена. Показано, что при скармливании животному (например, собаке), особенно предварительно голодавшему, больших количеств чужеродного жира(например, льняного масла или верблюжьего жира) часть его обнаруживается в жировых тканях животного в неизмененном виде. Жировая ткань скорее всего является единственной тканью, где могут откладываться чужеродные жиры. Липиды, входящие в состав протоплазмы клеток других органов и тканей, отличаются высокойспецифичностью, их состав и свойства мало зависят от пищевых жиров.

39. ПЕНТОЗОФОСФАТНЫЙ ПУТЬ ПРЕВРАЩЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ

Пентозофосфатный путь, называемый также гексомонофосфатным шунтом, служит альтернативным путём окисления глюкозо-6-фосфата. Пентозофосфатный путь состоит из 2 фаз (частей) - окислительной и неокислительной.

В окислительной фазе глюкозо-6-фосфат необратимо окисляется в пентозу - рибулозо-5-фосфат, и образуется восстановленный NADPH.

В неокислительной фазе рибулозо-5-фосфат обратимо превращается в рибозо-5-фосфат и метаболиты гликолиза.

Пентозофосфатный путь обеспечивает клетки рибозой для синтеза пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов и гидрированным ко-ферментом NADPH, который используется в восстановительных процессах.

Суммарное уравнение пентозофосфатного пути выражается следующим образом:

3 Глюкозо-6-фосфат + 6 NADP+ → 3 СО2 + 6 (NADPH + Н+) + 2 Фруктозо-6-фосфат + Глицеральдегид- 3 -фосфат.

Ферменты пентозофосфатного пути, так же, как и ферменты гликолиза, локализованы в цитозоле.

Наиболее активно Пентозофосфатный путь протекает в жировой ткани, печени, коре надпочечников, эритроцитах, молочной железе в период лактации, семенниках.

А. Окислительный этап

В окислительной части пентозофосфатного пути глюкозо-6-фосфат подвергается окислительному декарбоксилированию, в результате которого образуются пентозы. Этот этап включает 2 реакции дегидрирования.

Первая реакция дегидрирования - превращение глюкозо-6-фосфата в глюконолактон-6-фосфат - катализируется МАDР+-зависимой глюкозо-6-фосфатдегидрогеназой и сопровождается окислением альдегидной группы у первого атома углерода и образованием одной молекулы восстановленного кофермента NADPH.

Далее глюконолактон-6-фосфат быстро превращается в 6-фосфоглюконат при участии фермента глюконолактонгидратазы.

Фермент 6-фосфоглюконатдегидрогеназа катализирует вторую реакцию дегидрирования окислительной части, в ходе которой происходит также и декарбоксилирование. При этом углеродная цепь укорачивается на один атом углерода, образуется рибулозо-5-фосфат и вторая молекула гидрированного NADPH (рис. 7-62).

Восстановленный NADPH ингибирует первый фермент окислительного этапа пентозофосфатного пути - глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу. Превращение NADPH в окисленное состояние NADP+ приводит к ослаблению ингибирования фермента. При этом скорость соответствующей реакции возрастает, и образуется большее количество NADPH.

Суммарное уравнение окислительного этапа пентозофосфатного пути можно представить в виде:

Глюкозо-6-фосфат + 2 NADP+ + Н2О → Рибулозо-5-фосфат + 2 NADPH + Н+ + СО2.

Реакции окислительного этапа служат основным источником NADPH в клетках. Гидрированные коферменты снабжают водородом биосинтетические процессы, окислительно-восстановительные реакции, включающие защиту клеток от активных форм кислорода. NADPH как донор водорода участвует в анаболических процессах, например в синтезе холестерина. Это источник восстановительных эквивалентов для цитохрома Р450, катализирующего образование гидроксильных групп при синтезе стероидных гормонов, жёлчных кислот, при катаболизме лекарственных веществ и других чужеродных соединений (см. разделы 8, 11, 12). Высокая активность фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы обнаружена в фагоцитирующих лейкоцитах, где NADPH-оксидаза использует восстановленный NADPH для образования супероксидного иона из молекулярного кислорода. Супероксидный ион генерирует другие активные формы кислорода, под действием которых и повреждаются молекулы ДНК, белков, липидов бактериальньж клеток. Синтез жирных кислот из углеводов в печени является основным путём утилизации NADPH и обеспечивает регенерацию окисленной формы NADP+. В печени глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, как и ключевые ферменты гликолиза и биосинтеза жирных кислот, индуцируется при увеличении соотношения инсулин/глюкагон после приёма богатой углеводами пищи.

Несмотря на то, что NADPH образуется также при окислении малата до пирувата и диоксида углерода (при участии НАDР+-зависимой малатдегидрогеназы) и дегидрировании изо-цитрата (при участии НАВР+-зависимой изоцитратдегидрогеназы), в большинстве случаев потребности клеток в восстановительных эквивалентах удовлетворяются за счёт пентозофосфатного пути.

Реакции окислительного пути протекают только в том случае, если восстановленный ко-фермент NADPH возвращается в исходное окисленное состояние NADP+ при участии NADPH-зависимых дегидрогеназ (т.е. при условии использования гидрированного NADPH в восстановительных процессах). Если потребности клетки в NADPH незначительны, рибо-зо-5-фосфат образуется в результате обратимых реакций неокислительного этапа пентозофосфатного пути, используя в качестве исходных веществ метаболиты гликолиза - глицеральдегид-3-фосфат и фруктозо-6-фосфат.

Б. Неокислительный этап

Неокислительный этап пентозофосфатного пути включает серию обратимых реакций, в результате которых рибулозо-5-фосфат превращается в рибозо-5-фосфат и ксилулозо-5-фосфат, и далее за счёт переноса углеродных фрагментов в метаболиты гликолиза - фруктозо-6-фосфат и глицеральдегид-3-фосфат. В этих превращениях принимают участие ферменты: эпимераза, изомераза, транскетолаза и трансальдолаза. Транскетолаза в качестве кофермента использует тиаминдифосфат. Неокислительный этап пентозофосфатного пути не включает реакции дегидрирования

и поэтому используется только для синтеза пентоз.

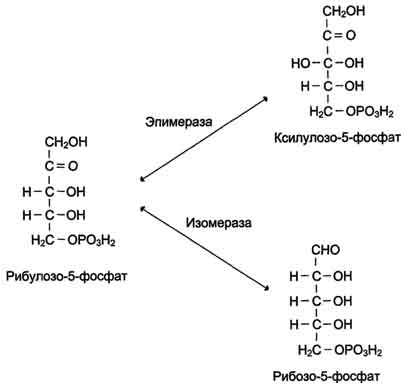

Рибулозо-5-фосфат служит субстратом для двух ферментов. Фермент рибулозо-5-фосфат-З-эпимераза изменяет стехиометрическое положение одной ОН-группы у третьего атома углерода, превращая рибулозо-5-фосфат в ксилулозо-5-фосфат. Другой фермент - рибулозо-5-фосфатизомераза - катализирует превращение рибулозо-5-фосфата в рибозо-5-фосфат (рис. 7-63). Рибозо-5-фосфат, образующийся в неокислительной фазе, обеспечивает клетки рибозой, необходимой для синтеза нуклеотидов, которые служат предшественниками и структурными компонентами ко-ферментов дегидрогеназ и нуклеиновых кислот.

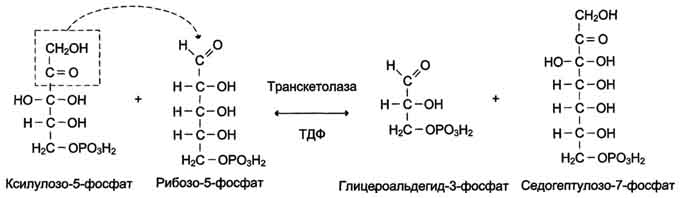

Ферменты транскетолаза и трансальдолаза катализируют перенос двух- и трёхуглеродных фрагментов, соответственно используя в качестве донора углеродных фрагментов кетозу, а альдозу - в качестве акцептора. Эти реакции протекают в 2 этапа: сначала происходит отщепление углеродного фрагмента от молекулы-донора, -а затем - перенос этого фрагмента на молекулу, выполняющую роль акцептора. Транскетолаза в неокислительной фазе пентозофосфатного пути катализирует 2 реакции. В первой реакции (рис. 7-64) транскетолаза расщепляет связь С-С между кетогруппой и соседним атомом углерода в молекуле ксилулозо-5-фосфат, в результате чего кетосахар превращается в альдозу, глицеральдегид-3-фосфат, содержащую на 2 атома углерода меньше. Образующийся после расщепления двухуглеродный фрагмент остаётся ковалентно связанным в каталитическом центре фермента с ко-ферментом тиаминдифосфатом. Далее фермент переносит двухуглеродный фрагмент на альдегидную группу альдосахара, образую новую кетозу - седргептулозо-7-фосфат.

Трансальдолаза переносит трёхуглеродный фрагмент от седогептулозо-7-фосфата на глицеральдегид-3-фосфат, образуя эритрозо-4-фосфат и фруктозо-6-фосфат (рис. 7-65).

Эта реакция подобна реакции альдольного расщепления гликолитического пути, за исключением того, что в данном случае трёхуглеродный фрагмент, содержащий кетогруппу, переносится на альдосахар глицеральдегид-3-фосфат, а в гликолитическом пути кетофрагмент высвобождается в виде дигидроксиацетонфосфата.

В следующей реакции, катализируемой транс-кетолазой, происходит перенос двухуглеродного фрагмента от ксилулозо-5-фосфата на эритрозо-4-фосфат. Продуктами этой реакции являются фруктозо-6-фосфат и глицеральдегид-3-фосфат (рис. 7-66).

Так как все реакции неокислительного этапа обратимы, образование рибозо-5-фосфата может происходить не только в результате изомерного превращения продукта окислительной фазы пентозофосфатного пути рибулозо-5-фосфата в рибозо-5-фосфат под действием изомеразы, но также и из промежуточных продуктов гликолиза - фруктозо-6-фосфата и глицеральдегид-3-фосфата. Последовательность превращений, приводящих к образованию рибозо-5-фосфата из таких продуктов гликолитического пути, можно представить в виде:

2 Фруктозо-6-фосфат + Глицеральдегид-3-фосфат → 2 Ксилулозо-5-фосфат + Рибозо-5-фосфат 2 Ксилулозо-5-фосфат → 2 Рибулозо-5-фосфат 2 Рибулозо-5-фосфат → 2 Рибозо-5-фосфат.

Суммарный результат метаболизма 3 молекул рибулозо-5-фосфата в неокислительной фазе пентозофосфатного пути - образование 2 молекул фруктозо-6-фосфата и 1 молекулы глицеральдегид-3-фосфата. Далее фруктозо-6-фосфат и глицеральдегид-3-фосфат могут превратиться в глюкозу. С учётом стехиометрического коэффициента, равного 2, для образования 5 молекул глюкозы (содержащих 30 атомов углерода) потребуются 4 молекулы фруктозо-6-фосфата и 2 молекулы глицеральдегид-3-фосфата (в сумме содержащие также 30 атомов углерода) или, соответственно, 6 молекул рибулозо-5-фосфата. Таким образом, неокислительный путь можно представить как процесс возвращения пентоз в фонд гексоз.

В. Пентозофосфатный цикл

Окислительный этап образования пентоз и неокислительный этап (путь возвращения пентоз в гексозы) составляют вместе циклический процесс.

Такой процесс можно описать общим уравнением:

6 Глюкозо-6-фосфат + 12 NADP+ + 2 Н2О → 5 Глюкозо-6-фосфат + 12 NADPH +12 Н+ + 6 СO2.

Это означает, что из 6 молекул глюкозы образуются 6 молекул рибулозо-5-фосфат (пентозы) и 6 молекул СО2. Ферменты неокислительной

360

Рис. 7-63. Превращения рибулозо-5-фосфата.

Рис. 7-64. Реакция переноса двухуглеродного фрагмента, катализируемая транскетолазои.

фазы превращают 6 молекул рибулозо-5-фосфат в 5 молекул глюкозы (гексозы). При последовательном проведении этих реакций единственным полезным продуктом является NADPH, образующийся в окислительной фазе пентозофосфатного пути. Такой процесс назьюают пентозофосфатным циклом (рис. 7-67).

Протекание пентозофосфатного цикла позволяет клеткам продуцировать NADPH, необходимый для синтеза жиров, не накапливая пентозы.

Энергия, выделяющаяся при распаде глюкозы, трансформируется в энергию высокоэнергетического донора водорода - NADPH. Гидрированный NADPH служит источником водорода для восстановительных синтезов, а энергия NADPH преобразуется и сохраняется во вновь синтезированных веществах.