- •Статистический метод в физике

- •Термодинамический метод в физике

- •Термодинамическая характеристика состояния тел и термодинамические процессы

- •Основные уравнения модели идеального газа

- •Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов

- •Закон Маквелла о распределении молекул идеального газа по скоростям и энергиям теплового движения

- •Барометрическая формула. Распределение Больцмана

- •Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул

- •Опытное обоснование молекулярно-кинетической теории

- •Явления переноса в термодинамически неравновесных системах

- •Вакуум и методы его получения. Свойства ультраразреженных газов

- •Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы молекул

- •Первое начало термодинамики

- •Работа газа при изменении его объема

- •Теплоемкость. Уравнение Майера

- •Адиабатический процесс. Политропный процесс

- •Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые процессы

- •Энтропия, ее статистическое толкование и связь с термодинамической вероятностью

- •Второе начало термодинамик

- •Цикл Карно

- •Реальные газы, жидкости и твердые тела

- •Уравнение Ван-дер-Ваальса

- •Изотермы Ван-дер-Ваальса и их анализ

- •Внутренняя энергия реального газа

- •Эффект Джоуля — Томсона

- •Сжижение газов

- •Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение

- •Смачивание

- •Капиллярные явления

- •Твердые тела. Моно- и поликристаллы

- •§ 31. Типы кристаллических твердых тел

- •§ 32. Дефекты в кристаллах

- •§ 33. Теплоемкость твердых тел

- •§ 34. Испарение, сублимация, плавление и кристаллизация. Аморфные тела

- •§ 35. Фазовые переходы I и п рода

- •§ 36. Диаграмма состояния. Тройная точка

- •§ 37 Понятие о зонной теории твердых тел

- •§ 38. Металлы, диэлектрики и полупроводники по зонной теории

- •§ 39 Собственная проводимость полупроводников

- •§ 40. Примесная проводимость полупроводников

- •§ 41. Фотопроводимость полупроводников

- •§ 42. Люминесценция твердых тел

- •§ 43. Контакт двух металлов по зонной теории

- •§ 44. Термоэлектрические явления и их применение

- •§ 45. Выпрямление на контакте металл — полупроводник

- •§ 46. Размер, состав и заряд атомного ядра. Массовое и зарядовое числа

- •§ 47. Дефект массы и энергия связи ядра

- •§ 48. Спин ядра и его магнитный момент

- •§ 49 Ядерные силы. Модели ядра

- •§ 50. Радиоактивное излучение и его виды

- •§ 51. Закон радиоактивного распада. Правила смещения

- •§ 52. Закономерности -распада

- •§ 54. Гамма-излучение и его свойства

- •§ 55. Резонансное поглощение -излучения (эффект Мёссбауэра*)

- •§ 56. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц

- •§ 57. Ядерные реакции и их основные типы

- •§ 59. Открытие нейтрона. Ядерные реакции под действием нейтронов

- •§ 60. Реакция деления ядра

- •§ 61. Цепная реакция деления

- •§ 62. Понятие о ядерной энергетике

- •§ 63. Реакция синтеза атомных ядер. Проблема управляемых термоядерных реакций

- •§ 64. Космическое излучение

- •§ 65. Мюоны и их свойства

- •§ 66. Мезоны и их свойства

- •§ 67. Типы взаимодействий элементарных частиц

- •§ 68. Частицы и античастицы

- •§ 69. Гипероны. Странность и четность элементарных частиц

- •§ 70. Классификация элементарных частиц. Кварки

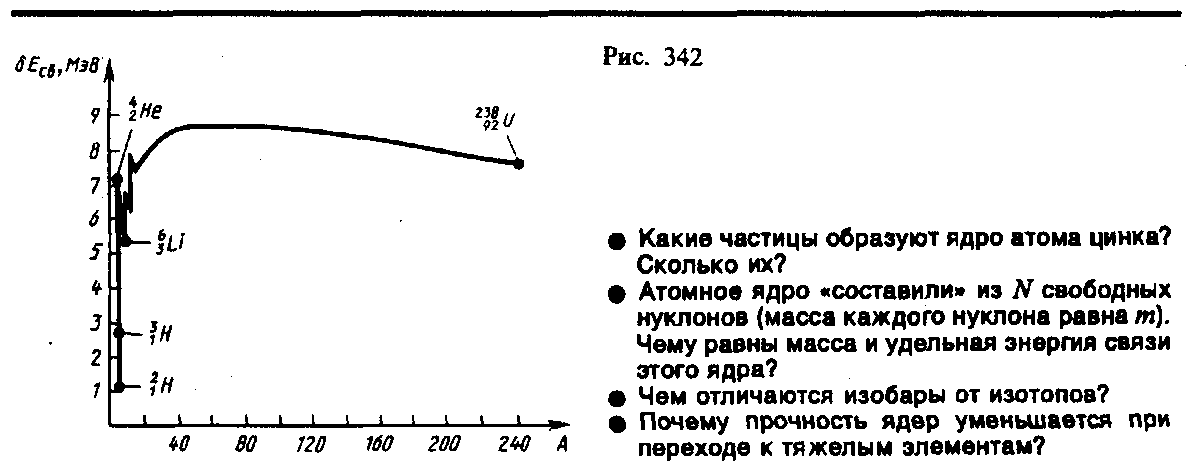

§ 47. Дефект массы и энергия связи ядра

Исследования показывают, что атомные ядра являются устойчивыми образованиями. Это означает, что в ядре между нуклонами существует определенная связь.

Массу ядер очень точно можно определить с помощью масс-спектрометров — измерительных приборов, разделяющих с помощью электрических и магнитных полей пучки заряженных частиц (обычно ионов) с разными удельными зарядами Q/m. Масс-спектрометрические измерения показали, что масса ядра меньше, чем сумма масс составляющих его нуклонов. Но так как всякому изменению массы (см. § 40) должно соответствовать изменение энергии, то, следовательно, при образовании ядра должна выделяться определенная энергия. Из закона сохранения энергии вытекает и обратное: для разделения ядра на составные части необходимо затратить такое же количество энергии, которое выделяется при его образовании. Энергия, которую необходимо затратить, чтобы расщепить ядро на отдельные нуклоны, называется энергией связи ядра (см. § 40).

Согласно выражению (40.9), энергия связи нуклонов в ядре

![]() (252.1)

(252.1)

где тp, тn, тя — соответственно массы протона, нейтрона и ядра. В таблицах обычно приводятся не массы тя ядер, а массы т атомов. Поэтому для энергии связи ядра пользуются формулой

![]() (252.2)

(252.2)

где mH — масса атома водорода. Так как mH больше mp на величину me, то первый член в квадратных скобках включает в себя массу Z электронов. Но так как масса атома т отличается от массы ядра тя как раз на массу Z электронов, то вычисления по формулам (252.1) и (252.2) приводят к одинаковым результатам.

Величина

![]()

называется дефектом массы ядра. На эту величину уменьшается масса всех нуклонов при образовании из них атомного ядра.

Часто

вместо энергии связи рассматривают

удельную

энергию связи

Eсв

— энергию

связи, отнесенную к одному нуклону. Она

характеризует устойчивость (прочность)

атомных ядер, т. е. чем больше Eсв,

тем устойчивее ядро. Удельная энергия

связи зависит от массового числа А

элемента (рис. 342). Для легких ядер (А12)

удельная энергия связи круто возрастает

до 67

МэВ, претерпевая целый ряд скачков

(например, для

Н

Eсв=1,1

МэВ, для

He

— 7,1 МэВ, для

He

— 7,1 МэВ, для

Li

— 5,3 МэВ), затем более медленно возрастает

до максимальной величины 8,7 МэВ у

элементов с А=5060,

а потом постепенно уменьшается у тяжелых

элементов (например, для

Li

— 5,3 МэВ), затем более медленно возрастает

до максимальной величины 8,7 МэВ у

элементов с А=5060,

а потом постепенно уменьшается у тяжелых

элементов (например, для

U

она составляет 7,6 МэВ). Отметим для

сравнения, что энергия связи валентных

электронов в атомах составляет примерно

10 эВ (в 106!

раз меньше).

U

она составляет 7,6 МэВ). Отметим для

сравнения, что энергия связи валентных

электронов в атомах составляет примерно

10 эВ (в 106!

раз меньше).

Уменьшение удельной энергии связи при переходе к тяжелым элементам объясняется тем, что с возрастанием числа протонов в ядре увеличивается и энергия их кулоновского отталкивания. Поэтому связь между нуклонами становится менее сильной, а сами ядра менее прочными.

Наиболее

устойчивыми оказываются так называемые

магические ядра,

у которых число протонов или число

нейтронов равно одному из магических

чисел: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. Особенно стабильны

дважды

магические

ядра, у

которых магическими являются и число

протонов, и число нейтронов (этих ядер

насчитывается всего пять:

Не,

O,

O,

Ca,

Ca,

Ca,

Ca,

Pb).

Pb).

Из рис. 342 следует, что наиболее устойчивыми с энергетической точки зрения являются ядра средней части таблицы Менделеева. Тяжелые и легкие ядра менее устойчивы. Это означает, что энергетически выгодны следующие процессы: 1) деление тяжелых ядер на более легкие; 2) слияние легких ядер друг с другом в более тяжелые. При обоих процессах выделяется огромное количество энергии; эти процессы в настоящее время осуществлены практически: реакции деления и термоядерные реакции.